人の人生は、その人を取り巻く“人”が彩る。酒にしても旅にしても、そこにかかわる人が新たな味わいを添えてくれる。

一人酒、ひとり旅という言葉はある。しかし、一人で味わう酒にもその造りり手(米を作る農夫も含めて)の顔が浮かぶし、ひとり旅人も食や宿りをはじめ無数の人と袖を触れ合う。

去年もたくさんの人と出会った。全く新しく出会った人も多く、思いもかけない新鮮な関係を残してくれた。

今年はまたどんな出会いがあるのだろうか?

人生の清算期に入ると、過去の出来事とそこに絡まる人が様々に想い出される。むかし親しくつき合って、何十年も会わない人と会ってみたくなる。

「あいつとあんな議論をしたが未だ決着がついてない。今どう考えているだろうか?」

「あの時相談されたことに中途半端な返事をしたままだ。あれはどう処理されたのだろうか?」

今年の年賀状の数名に「おれも先が短くなった。一度会うか」と書き添えた。いずれも昔は親しく付き合い年賀状は交わしているが、何十年も会ってない人たちだ。未だ返事が来てないが、相手も何か考えているかもしれない。

今年新たにどんな出会いが生まれ、過去の出会いがどんな決着を見るのだろうか?

今のところ確定的な旅の計画はない。一番実現性がありそうな先は「近江八幡・琵琶湖の旅」だ。一昨年「西馬音内盆踊り(秋田)」、昨年「臼杵・阿蘇・久住(狙いは臼杵のふぐ)」に行った組が、年末の反省会で話し合った行く先だ。

メンバーの一人が近江八幡に家(空き家)を持っており、年に何回か行って掃除をしなければならないのでそれに付き合い、ついでに奈良か京都でも行くか…、という話が出た。しかし中途半端に奈良・京都など行くより、「近江八幡・彦根・長浜・大津」と琵琶湖をじっくり味合う方がいいのではないか、と話は具体化したので、これは実現するかもしれない。

その他具体的な計画はないが、昨年も年初は一つぐらいしかなかった計画が、終わってみれば「木曽路の旅」(5月)、「五能線・金木」(6月)、「安達太良・岳温泉」(7月)、「臼杵・阿蘇・久住」(11月)、「日本酒のふるさと播磨の旅」(12月)と大きなものだけでも五つ実現したので、今年もこれから次々と出てくるのだろう。

ふと思いついたり、突然誘われたりするところに旅の醍醐味があるのだから。

海外旅行はもう2年行ってない。喜寿を過ぎて体力は衰え、軽いとはいえ脳梗塞を患ったり視力が落ちたりすると、長期旅行はしんどくなる。それに時差のことを考えるとどうも気が進まない。老いの表れだろう。加えて、国内を回ると想像以上に素晴らしいところが多いことも、海外から目を逸らす一因かもしれない。

とはいえ諦めているわけではない。娘と温め続けているイタリアの「パルマ・モデナ・フィレンツェ・ローマ」の旅は、隙あらばと狙っている。パルマで生ハムを食べ、モデナでパヴァロッティ(オペラ歌手)を忍び、私がまだ行ってないフィレンツェ・ローマを観て「海外旅行の終わり」にしようという計画だ。しかもこのコースは、イタリア語の話せる娘との「手づくりの旅」でなければならない。

今年は娘が忙しそうで、隙はなさそうだが…。

長く低迷を続けている日本酒が、ようやく踏ん張る傾向を見せてきた。大量のアルコール等を添加した普通酒などが未だ70%を占める状況では、これからも淘汰が続き低落傾向は続くだろうが、反発する要因も見えてきた。

第一に、特定名称酒、特に純米酒を中心にいよいよ質が高まってきたことだ。しかも地酒ブーム時のように端麗辛口一辺倒でなく、味の範囲に広がりを見せ、個性的で美味しい酒が広範多様に生まれてきたことだ。

第二に、輸出が伸びてきたことだ。これは外国人にようやく評価されるようになってきたことを示しており、第一に挙げた質の向上と無関係ではあるまい。これに和食が世界遺産に登録されたことが重なり、国内需要だけでなく輸出は急激に増えていくのではないか?

第三に、飲み屋やレストランなどが日本酒の銘柄や種類(純米酒とか吟醸酒とか)を表示するようになり、客が積極的においしい酒を選ぶようになってきたこと。特に日本酒バー的な店が生まれてきて、そこでは多様な酒をしゃれた容器で、多様な飲み方を楽しんでいること。

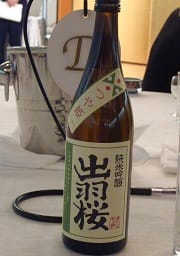

昨年暮れ、純米酒大賞制定委員会の「大賞受賞酒を愉しむ会」に参加したが、最高金賞に選ばれた『出羽桜つや姫』だけでなく、いずれも個性的で豊かな味を誇り、現在の日本酒の層の厚さを感じた。

これまでの飲み屋が表示していたような「日本酒」とか「お酒」ではとても片づけられない多様な美味しさがそこにあった。これにみんなが気が付いてくれれば、和食の見直しとともに日本酒は反発するのではないか?

私は和食の世界遺産登録には、その食中酒としての日本酒も含むべきだと思っており、日本酒の質はそれに応え得る水準にようやく達して来たと思っている。

私は五人兄弟でうち3人が東京にいる。昨日、その夫婦と子供、孫などが一堂に会して新年会をやった。何故そのようなことになったかといえば、姪の一人がエールフランスの客室乗務員をやっておりパリに在住、同じくパリ在住のイギリス人システムエンジニヤーと結婚して一子を成したのでお披露目に帰国したこと、ちょうど時期を同じくして末弟夫婦が誕生日にあたる(1月3日と5日)のでそれを祝おうということになったのだ。

つまり、とりあえずそこにあるものを結節点として一族が集まろうということになった次第。集まってみれば総勢20名、しかも実に多士済々な生き方の集まりだった。

大学教授の夫婦(一橋大と立教大)や同じく学者を目指し大学院に学ぶ者、音楽の分野ではミュージシャンから作曲家、はたまたオペラの普及に身をやつす者、その他この会には参加はできなかったが、囲碁棋士(日本棋院七段)やスイスに在住するバレリーナなどもいるので、まさに一族は多士済々と言っていいだろう。

最高齢は私の78歳9か月、最若年は前述エールフランス客室乗務員が連れ帰ったソラちゃんの1年9か月。その差は77歳、実に77年の時空を超えて多様に生きる一族が集まったわけだ。

農耕民族である日本民族は、祖父母から孫たちまで一族挙げて家業を支え生きてきた。田植えや稲刈りとなると一族どころか村を挙げての共同作業だ。

そのような大家族主義は今や見かれられない。生活単位は個に分断され、親子の断絶まで叫ばれる。どちらがいいのかなどわからないが、少なくとも大都会が「個の危なさ」の中に生きていることは確かであろう。

たまに一族が集まることは、それぞれを「個の危なさ」から救ってくれるのかもしれない。

今日の毎日新聞が、「文化栄える国へ」というテーマで「自由な社会あってこそ」という社説を掲げている。今後の日本の進むべき道として、なかなか含蓄のある社説だ。

とかく地盤沈下がいわれがちな日本であるが、日本文化の評価だけは世界で高いとし、具体例として宮崎駿のアニメ、村上春樹の文学、磯崎新や安藤忠雄などの建築、また川久保玲らのファッションや草間弥生らの現代美術などをあげている。

そして、それらを生み出した理由として4点をあげている。

第一、戦後日本が築き上げた自由と民主主義が、表現や言論の自由を保障しており、これがなければ高い芸術は生まれない。

第二、日本が外来文化を消化し、自分のものに生かしてきた。漢字の音を使い自分たちの音楽を表現し、ひらがなやカタカナをつくった。アニメも小説も洋服も西洋建築も外来ものだが伝統文化と融合させた。

第三、日本人の多神教的な世界観。「千と千尋の神隠し」では神と共存し、村上作品ではネコやカエルが登場人物とコミュニケーションをとる。自然は破壊の対象ではなく共存の相手、万物に神が宿る世界観。

第四、作品にみられる繊細で大胆な表現。例として「巨人の星」の“滝のような涙”や“瞳が燃える”演出などをあげている。

そして最後に、これらの文化を守るための国のバックアップ、制作者の労働条件の改善、制作会社への税の優遇措置などの必要性を強調している。

何と言っても第一に掲げた理由だ。社説の題名となった「自由な社会あってこそ」だ。だから秘密保護法に多くの文化人が反対して立ち上がっているのだ。戦後築き上げた自由と民主主義が、いささかでも壊されるようなことがあっては文化は育たない。