🌸不愉快な事実は伝えないメディア

☆文字ばかりで恐縮ですが

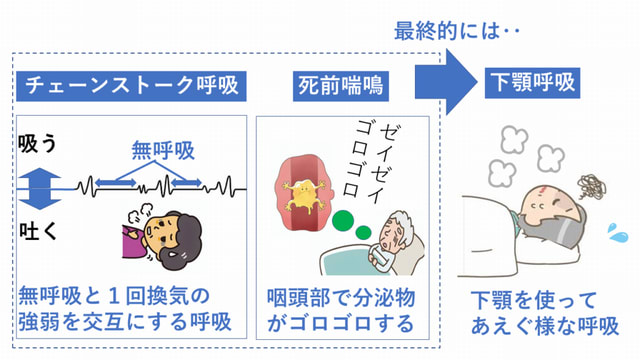

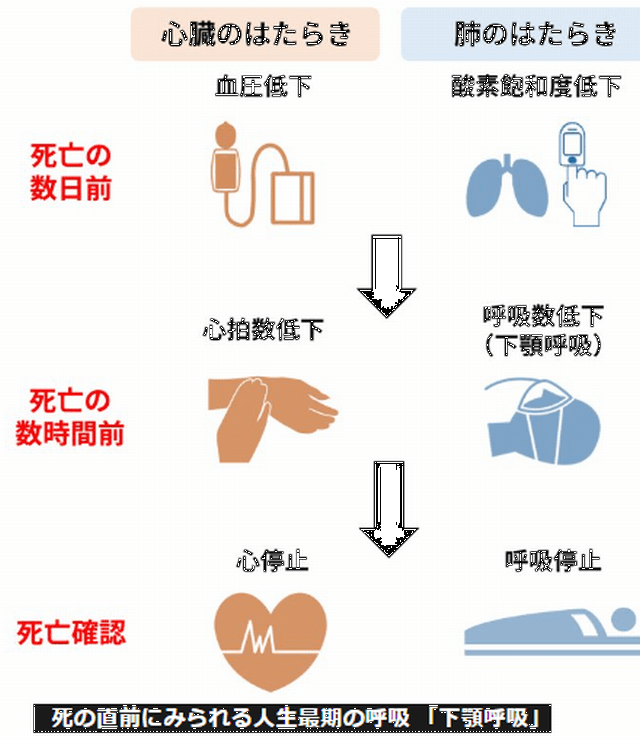

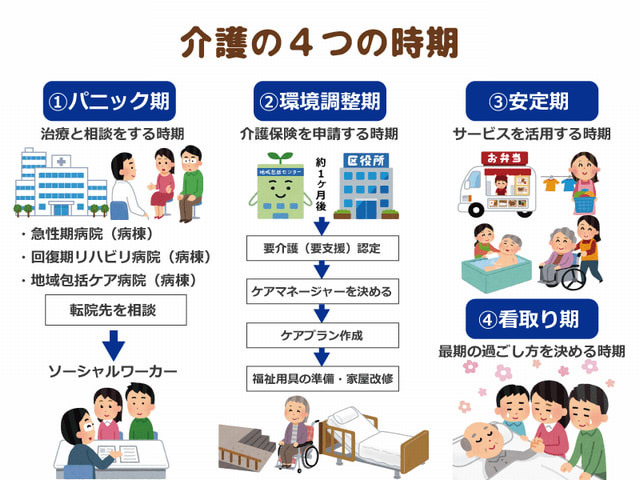

*医師側から見た『看取り』の内容なので

☆何か『人間のライフクロック』を感じさせられます

⛳メディアウソは伝えないが、都合の悪いことも伝えない

☆不愉快な事実はだれも知りたがらない

*心地よい話はメディアにあふれている

☆不愉快な事実はだれも知りたがらない

*心地よい話はメディアにあふれている

*長寿社会の礼賛、医療の進歩、活き活きシルバーライフ、絆等

☆その為、準備を怠り、いざというときになり

*慌て、迷い、選択を誤る人が多いのは、しがたいこと

☆テレビや新聞で前向きな人を見ていて

☆テレビや新聞で前向きな人を見ていて

*そういう人も必要だろうけれど、そればかりでいいのかと

*いつも疑問に思っている

☆これは老いや死に関することばかりではない

☆これは老いや死に関することばかりではない

*犯罪の報道でも、凶悪な犯罪では被害者の側に立った視点で

*犯人の悪辣なことばかりが報じられる

*犯人の側に立つ報道は、まず皆無

☆メディアはウソは報じないが、都合のいいことしか伝えない

☆メディアはウソは報じないが、都合のいいことしか伝えない

*世間の共感を得て、メディアとしての信頼を高め

*メディアは、収益につなげることが目的だから

☆被害者のことを考えれば

☆被害者のことを考えれば

*加害者の言い分など聞きたくもないし、犯人の悪辣な情報を得て

*勧善懲悪の気分に浸っているほうが気持ちがいい

☆メディアも被害者のニーズに応えて

*仮に加害者側に致し方ない事情があっても闇に葬る

*報じられないことは、受け手からすればないのと同じ

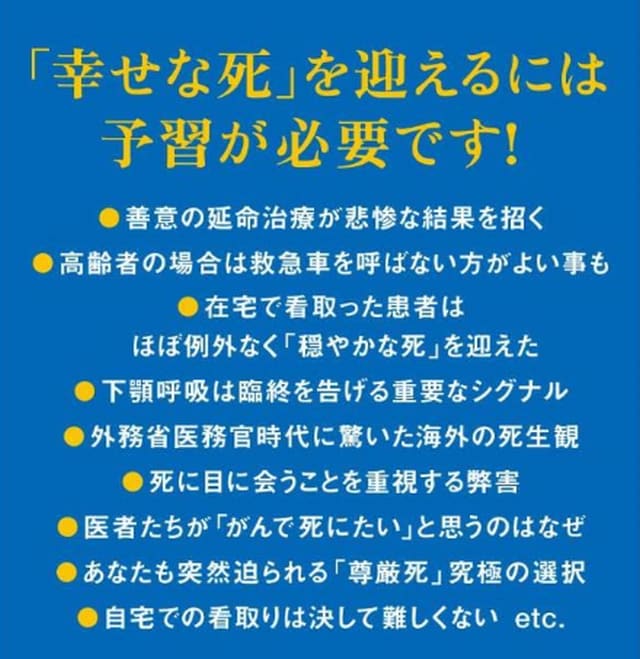

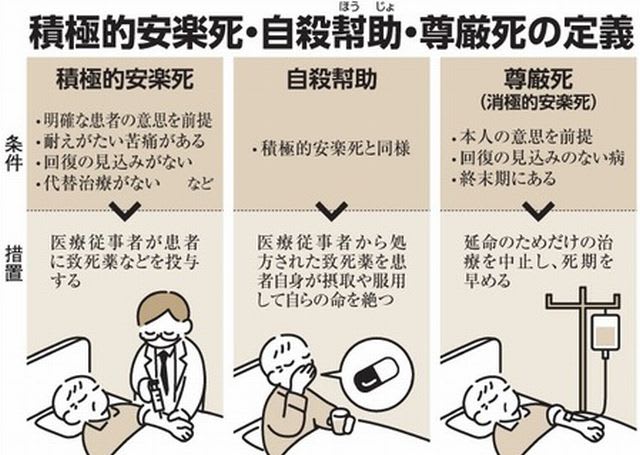

☆老いと死に話に関しても

☆老いと死に話に関しても

*気持ちのいい情報ばかりで安心するのは危険

*不愉快なことでも知っておいたほうがいいこともある

*より成熟した人間としては、イヤなことにこそ目を向け

*しっかりと心の準備をしておくべきだ

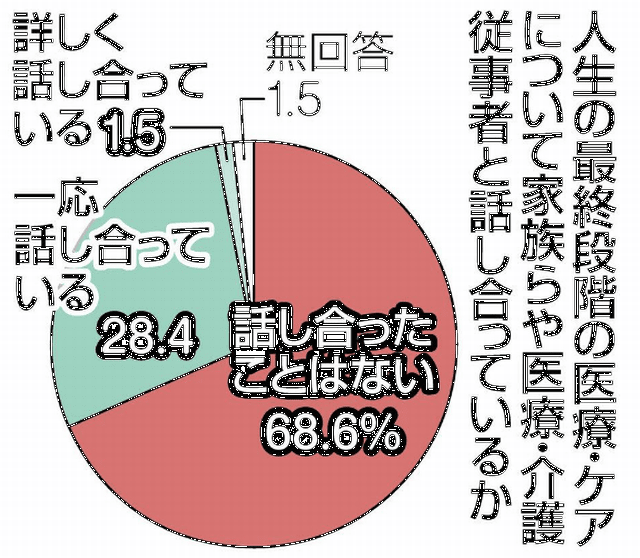

⛳”人生百年時代”の意味

☆昨今、何が根拠かわかりませんが、「人生百年時代」に突入した

☆この言葉の真に意味するところは

⛳”人生百年時代”の意味

☆昨今、何が根拠かわかりませんが、「人生百年時代」に突入した

☆この言葉の真に意味するところは

*「百歳まで生きられる」ではなく、「百歳まで死ねない」ということ

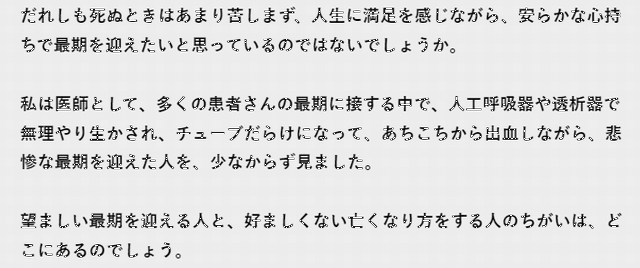

☆高齢者医療の現場にいた筆者

*百歳近くまで生きて悲惨な状況の患者さんを間近に見て

*何度、長生きは考え物だと思つたかしれません

*生きすぎる長生きは不運以外の何ものでもない

*メデイアはそういう不愉快な事実はめったに伝えない

☆メデイアは、超高齢でも元気な人を採り上げ

*こんなに食欲旺盛だの、腕立て伏せができるだの

*今も仕事をしているだのと、その活躍ぶりを賞讃します

*見た人は感心し、いい気持ちになり

*無意識に自分もそうなれるのではないかと思ってしまう

☆それはフェアな報道ではない

☆それはフェアな報道ではない

*元気で活躍する超高齢者

*テレビに映る場面では笑顔でも、実際はあちこち痛かったり

*関節が曲がらなかったり、不眠と便秘と耳鳴りと頭痛に苦しんで

*顔をしかめているかもしれません

*おむつをつけていたり、尿漏れに悩んでいたり

*心不全、不整脈、肺気腫、腎機能障害等に怯えていたりと

*さまざまな老いの現実に苦しんでいるはずです

*不安定な状況はいっさいメディア伝えません

☆悲観的なことばかり思い浮かべて

*うつ病になってはいけませんが

☆楽観的なことばかり考えて、心の準備を怠ると

*現実の老いに直面したとき

*「こんなになるとは思わなかった」等

*余計な嘆きに苛まれることになります

☆長生きを目指すなら

☆長生きを目指すなら

*そういう不愉快な事実も視野に入れておく必要がある

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『人はどう死ぬのか』

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『人はどう死ぬのか』

『都合の悪い事伝えないメディア』『老いた肉体への心の備え必要?』

(ネットより画像引用)