🌸成年後見人制度の仕組とその留意点

☆認知症などの理由で

*自己判断能力の不十分な人々をサポートする制度

☆成年後見制度の種類、役割、高齢者のお金の問題等を定める

⛳成年後見制度には2種類ある

☆成年後見制度

*「老老介護」が問題となっている昨今

*すべての方がご家族からの十分なサポートを受けられない状況

*家族といっても近隣に住んでいるとは限らず

*財産の管理などは、複数人で行うことが困難なケースもある

*「この人が責任を持って管理する」との役割を決めておく

*2000年に誕生した成年後見制度

☆成年後見制度には2種類ある

☆成年後見制度には2種類ある

*「法定後見制度」と「任意後見制度」

🐬成年後見制度の成り立ちと概念

☆成年後見制度は介護保険制度とともにスタートした

☆成年後見制度は、3つの理念で支えられている

*高齢者や障害者を特別扱いしないで今までと同様の生活が過ごせる

*本人の意思決定を尊重して自己決定の尊重

*本人の状況を把握し配慮する身上配慮義務

☆成年後見人は財産管理などが主な仕事で

*本人の生活を支えることが役割とされている

🐬成年後見制度の利用者は増加傾向

☆今後の高齢化を考えても

☆成年後見制度を活用する人は増えていく

⛳成年後見制度とは

☆認知症などの脳障害および精神障害・知的障害などの理由で

*自己判断能力の不十分な方々をサポートしていくための制度

☆健康なときに選んでおいた成年後見人

*自活が困難となった被後見人に代わって

*財産管理や介護・福祉サービスの手配・手続き、税金等

*納付手続きなどを行うことができる

⛳法定後見制度の種類

☆法定後見制度

*自己判断能力が不十分となった時に活用する

*身内の方々、又は民生委員や市区町村の役員などが

*家庭裁判所に後見人の選任申し出を行う

*家庭裁判所により、成年後見人が選出されるという制度

☆家庭裁判所

*多くの場合、親族がいる場合は親族を後見人に選出する

*身寄りがない方や親族であると問題が生じる恐れが強い場合

*弁護士や司法書士などの法律の専門家や、社会福祉士などを選出する

☆家庭裁判所に後見人の選任申し出を行った段階では

*本人は自己判断能力が不十分となっている状況

*自身の意思で後見人の選出ができないデメリットがある

🐬法定後見

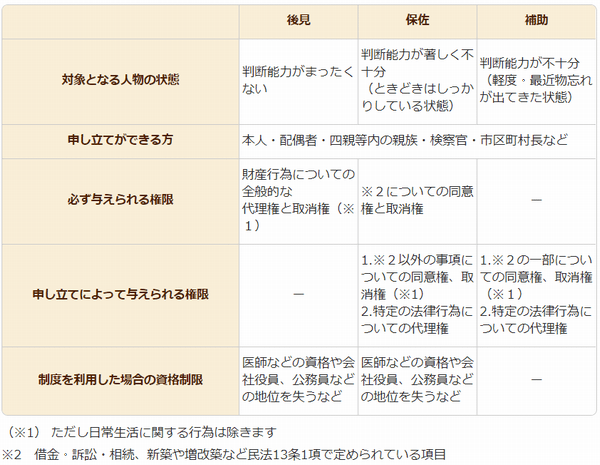

☆法定後見制度は3つの種類に分けることができる

*「後見人」「成年後見人」(法廷後見制度の後見人を指す)

*「後見人」「成年後見人」(法廷後見制度の後見人を指す)

☆後見人、保佐、補助

🐬任意後見

☆任意後見制度とは、自己判断能力がある段階で

*自分自身で成年後見人を選ぶことができる制度

☆ご家族は、弁護士や司法書士などを後見人に選ぶことも可能

☆後見人を身内とした場合

*報酬を支払わないのが通例

☆弁護士や司法書士などに依頼した場合

*「契約」なので報酬が発生する

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳投資は、自己判断、自己責任、自己満足で

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、 HP『みんなの介護 』より

成年後見人制度の仕組とその留意点

(『みんなの介護 』記事より画像引用)