先日、現住地の近所のブック〇フが閉店しました。

自宅に近い事もあって時々覗きに行く店だったのですが、今年に入って暫く顔を出さずにいたら「久しぶりに出かけたその日が閉店当日だった」というショック!

新刊本屋もそうなのですが、古本屋までなくなってしまったら本当に参ります。

電子書籍やネットショップではこれまでの様なアナログな「足で探す本の探索」が出来ないですから(本を探すために汗をかくという行為は実は読書子には不可欠な要素のひとつと思います)

などと文句ばかり書いても仕方ないですが。

先述の通り「久しぶりに覗いたら閉店当日」だったブック〇フですが、不幸中の幸いと言いますか店内整理で在庫が少なかったにもかかわらずわたしの琴線に触れるような本が何冊か拾えたのは有難かったです。

この店で「わたしが買おうと思う本がいちどきに5冊以上拾えた事」は滅多に無かったですから。

という訳で今回は閉店当日に拾えた本の中から(まあ、そう自慢になる様な物でもありませんが)

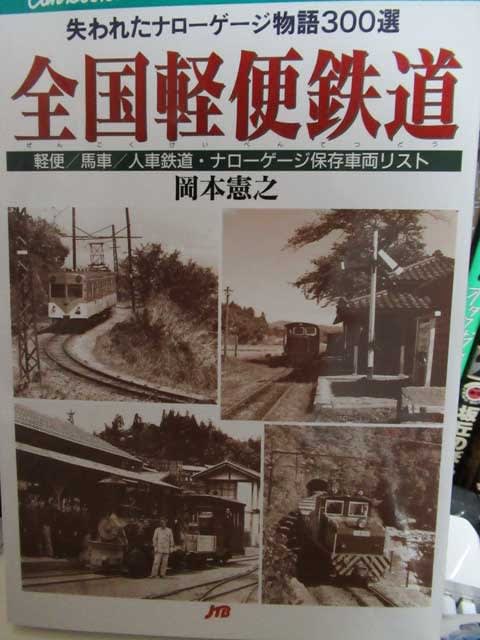

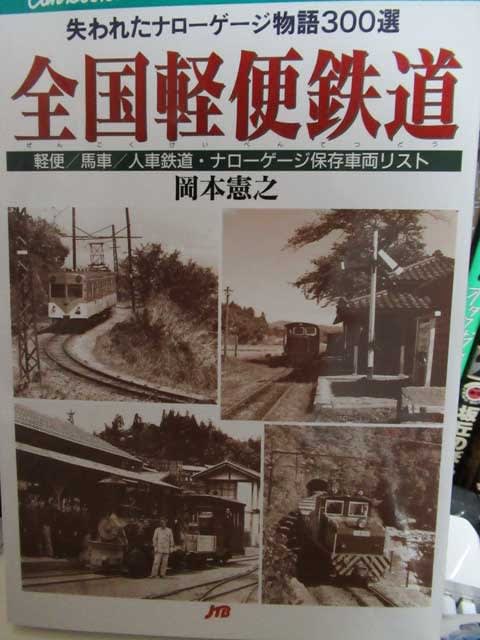

JTBキャンブックスの「全国軽便鉄道」(岡本憲之 著)をば。

あおりに「失われたナローゲージ物語300選」とある様にかつて国内に存在したナローゲージの鉄道を俯瞰した「ナローゲージ資料集」とでも言う様な入門書です。

現住地はおろか故郷の古本屋を回ってもナローゲージの古本に当たった事はありませんでしたから、これだけでも驚きではありました。

(まあ、めぐりあわせというか運の要素も大きいのでしょうが)

本のボリュームから言ってひとつの鉄道のスペースは多くても2ページが精々、1ページの半分とかしか書かれていないのもざらなのですが、これまで私の手持ちの中でこれくらい纏まった俯瞰本はなかったですから基礎文献としてはなかなか有用な一冊です。

ナローと言ってもいわゆる軽便鉄道ばかりではなく馬車鉄道や人車鉄道、鉱山鉄道や森林軌道なども含まれているので扱いの範囲はかなり広いのですが鉱山鉄道はキャンブックスの中で独立した一冊になっていますから併せて読んでも楽しめそうです。

それにしても「ナロー」とひとくくりにして軽便鉄道くらいしかイメージできなかった自分でしたが、本書を読んでそのバラエティが予想以上に広かった事には改めて驚かされました。

自宅に近い事もあって時々覗きに行く店だったのですが、今年に入って暫く顔を出さずにいたら「久しぶりに出かけたその日が閉店当日だった」というショック!

新刊本屋もそうなのですが、古本屋までなくなってしまったら本当に参ります。

電子書籍やネットショップではこれまでの様なアナログな「足で探す本の探索」が出来ないですから(本を探すために汗をかくという行為は実は読書子には不可欠な要素のひとつと思います)

などと文句ばかり書いても仕方ないですが。

先述の通り「久しぶりに覗いたら閉店当日」だったブック〇フですが、不幸中の幸いと言いますか店内整理で在庫が少なかったにもかかわらずわたしの琴線に触れるような本が何冊か拾えたのは有難かったです。

この店で「わたしが買おうと思う本がいちどきに5冊以上拾えた事」は滅多に無かったですから。

という訳で今回は閉店当日に拾えた本の中から(まあ、そう自慢になる様な物でもありませんが)

JTBキャンブックスの「全国軽便鉄道」(岡本憲之 著)をば。

あおりに「失われたナローゲージ物語300選」とある様にかつて国内に存在したナローゲージの鉄道を俯瞰した「ナローゲージ資料集」とでも言う様な入門書です。

現住地はおろか故郷の古本屋を回ってもナローゲージの古本に当たった事はありませんでしたから、これだけでも驚きではありました。

(まあ、めぐりあわせというか運の要素も大きいのでしょうが)

本のボリュームから言ってひとつの鉄道のスペースは多くても2ページが精々、1ページの半分とかしか書かれていないのもざらなのですが、これまで私の手持ちの中でこれくらい纏まった俯瞰本はなかったですから基礎文献としてはなかなか有用な一冊です。

ナローと言ってもいわゆる軽便鉄道ばかりではなく馬車鉄道や人車鉄道、鉱山鉄道や森林軌道なども含まれているので扱いの範囲はかなり広いのですが鉱山鉄道はキャンブックスの中で独立した一冊になっていますから併せて読んでも楽しめそうです。

それにしても「ナロー」とひとくくりにして軽便鉄道くらいしかイメージできなかった自分でしたが、本書を読んでそのバラエティが予想以上に広かった事には改めて驚かされました。

逆に言うならこれまで既存のストラクチャーで明確に模型屋さんとして製品化されたものは殆どなかったとも言えます。

逆に言うならこれまで既存のストラクチャーで明確に模型屋さんとして製品化されたものは殆どなかったとも言えます。