以前からこのブログでも「鉄道ミステリとNゲージ(或いはテツドウモケイ)」という題材で主に短編や中編を中心にした鉄道ミステリを取り上げていますが、それらの元ネタはかつて鮎川哲也が監修した何冊かの鉄道アンソロジーからとっているのが大半を占めます。

その後も有栖川有栖や日本ペンクラブなどが同様の趣向のアンソロジーを出しているのですが、ごく最近、鉄道ネタのアンソロジーがまた出ていたのを知りました。

双葉文庫で2020年頃に出された「鉄道ミステリ傑作選 昭和国鉄編」(佳多山 大地 編)の一群(現段階で3冊)です。

寡聞にしてこのシリーズが出ていたのを知らなかったので、存在を知った時には新刊本の書店(とはいえ、前にも書いた様に現住地では大型書店自体が絶滅寸前なのですが)では見つける事が出来ず、つい先日近所の古本屋でようやく一部を手にすることが出来た次第です。

とはいうものの、実は今回のシリーズで取り上げられている作品は上記の先行アンソロジーで取り上げられた作品との重複が多く、先行本をすでに手にしている読者(例えばわたしw)にはやや新鮮味が薄い物ではありました(なかには鉄ミス以外のアンソロジーですでに読んでいた物もありましたし)

ですが、これまでこの種のアンソロジーを持っていない読者の方、あるいは鉄道ミステリの魅力に興味のある読者の方であれば「どれを読んでもハズレがない」という点で大いにお勧めできるシリーズと思います。

何より(わたしの現住地になかったけれど)今鉄道アンソロジーの中で最も簡単に見つける事のできるシリーズは恐らくこれだけでしょうし。

とりあえずラインナップを紹介すると

第一弾「線路上の殺意」では

「早春に死す」(鮎川哲也)

「あずさ3号殺人事件」(西村京太郎)

※☆「特急夕月」(夏木静子)

☆「新幹線ジャック」(山村美紗)

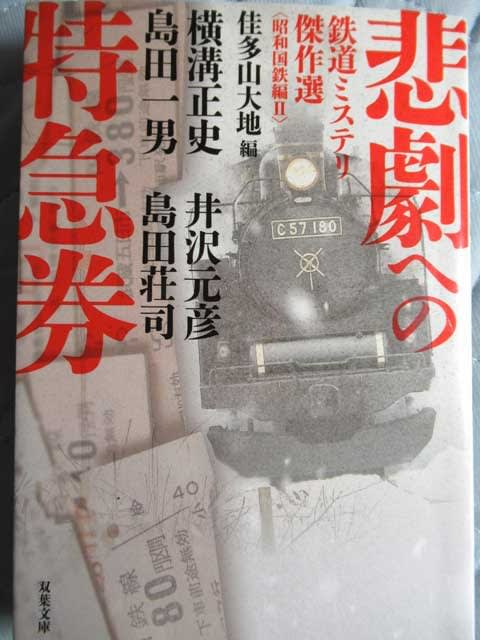

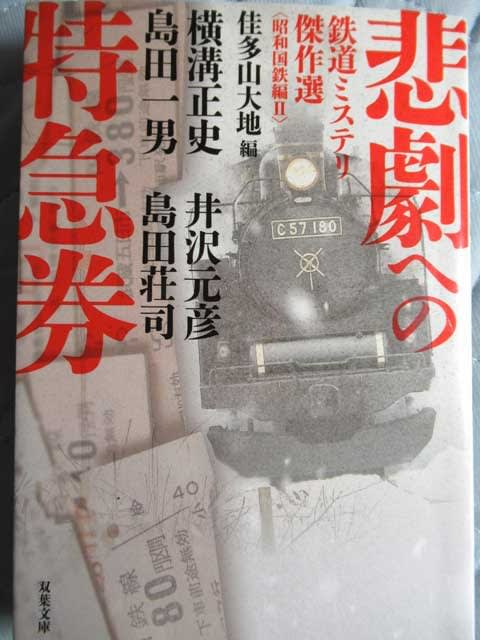

第二弾「悲劇への特急券」は

※☆「探偵小説」(横溝正史)

☆「鉄道公安官」(島田一男)

☆「不運な乗客たち」(井沢元彦)

「ある騎士の物語」(島田荘司)

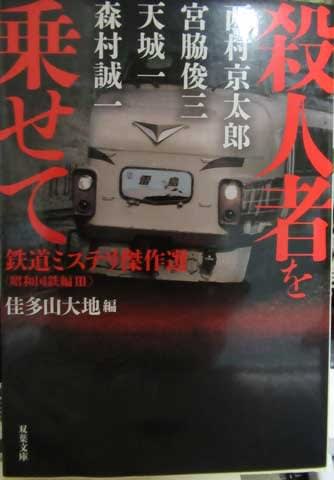

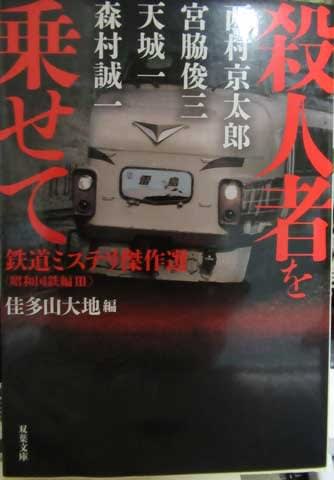

第三弾「殺人者を乗せて」が

☆「雷鳥9号殺人事件」(西村京太郎)

「隆起海岸の巻・石油コンビナートの巻」(種村直樹)

※☆「準急皆生」(天城一)

※☆「浜名湖東方15キロの地点」(森村誠一)

(※マークの作品は以前当ブログで取り上げた事のある作品、☆マークのは上記の先行アンソロジーにも取り上げられていた作品です)

わたしなんかは収録作の重複を承知で購入しましたが、前に読んだ作品でも読み返しに耐える味わい深い作ばかりだったので十分堪能できました。

編者の佳多山 大地氏は「トラベルミステリー聖地巡礼」という紀行を上梓したことがあるそうでその縁で今回のシリーズを編んだそうですが、ミステリ評論家らしく作品選択が巧みで、更に巻末の解説が鉄道ファンらしさを感じさせるところが従来のアンソロジーにない味を出しています。

(横溝正史の「探偵小説」に絡む舞台の考察なんかはわたし的にツボにはまりました。もしこの仮説の通りだったら今度行ってみたくなりますw)

あとで書くつもりで居たのですが、鉄道ミステリが絶滅危惧種となりつつある昨今、改めて鉄道ミステリの魅力を掘り起こし紹介するという意味でも今回のアンソロジーの存在は心強いものがあります。

その後も有栖川有栖や日本ペンクラブなどが同様の趣向のアンソロジーを出しているのですが、ごく最近、鉄道ネタのアンソロジーがまた出ていたのを知りました。

双葉文庫で2020年頃に出された「鉄道ミステリ傑作選 昭和国鉄編」(佳多山 大地 編)の一群(現段階で3冊)です。

寡聞にしてこのシリーズが出ていたのを知らなかったので、存在を知った時には新刊本の書店(とはいえ、前にも書いた様に現住地では大型書店自体が絶滅寸前なのですが)では見つける事が出来ず、つい先日近所の古本屋でようやく一部を手にすることが出来た次第です。

とはいうものの、実は今回のシリーズで取り上げられている作品は上記の先行アンソロジーで取り上げられた作品との重複が多く、先行本をすでに手にしている読者(例えばわたしw)にはやや新鮮味が薄い物ではありました(なかには鉄ミス以外のアンソロジーですでに読んでいた物もありましたし)

ですが、これまでこの種のアンソロジーを持っていない読者の方、あるいは鉄道ミステリの魅力に興味のある読者の方であれば「どれを読んでもハズレがない」という点で大いにお勧めできるシリーズと思います。

何より(わたしの現住地になかったけれど)今鉄道アンソロジーの中で最も簡単に見つける事のできるシリーズは恐らくこれだけでしょうし。

とりあえずラインナップを紹介すると

第一弾「線路上の殺意」では

「早春に死す」(鮎川哲也)

「あずさ3号殺人事件」(西村京太郎)

※☆「特急夕月」(夏木静子)

☆「新幹線ジャック」(山村美紗)

第二弾「悲劇への特急券」は

※☆「探偵小説」(横溝正史)

☆「鉄道公安官」(島田一男)

☆「不運な乗客たち」(井沢元彦)

「ある騎士の物語」(島田荘司)

第三弾「殺人者を乗せて」が

☆「雷鳥9号殺人事件」(西村京太郎)

「隆起海岸の巻・石油コンビナートの巻」(種村直樹)

※☆「準急皆生」(天城一)

※☆「浜名湖東方15キロの地点」(森村誠一)

(※マークの作品は以前当ブログで取り上げた事のある作品、☆マークのは上記の先行アンソロジーにも取り上げられていた作品です)

わたしなんかは収録作の重複を承知で購入しましたが、前に読んだ作品でも読み返しに耐える味わい深い作ばかりだったので十分堪能できました。

編者の佳多山 大地氏は「トラベルミステリー聖地巡礼」という紀行を上梓したことがあるそうでその縁で今回のシリーズを編んだそうですが、ミステリ評論家らしく作品選択が巧みで、更に巻末の解説が鉄道ファンらしさを感じさせるところが従来のアンソロジーにない味を出しています。

(横溝正史の「探偵小説」に絡む舞台の考察なんかはわたし的にツボにはまりました。もしこの仮説の通りだったら今度行ってみたくなりますw)

あとで書くつもりで居たのですが、鉄道ミステリが絶滅危惧種となりつつある昨今、改めて鉄道ミステリの魅力を掘り起こし紹介するという意味でも今回のアンソロジーの存在は心強いものがあります。