「歴史は繰り返される」-それは、歴史の事実の忘却もしくは歴史の教訓が継承されないからなのか、それとも、人間の記憶の奥底に沈殿していた歴史的事実が、日々の日常感 から生まれる人間のある部分に直接結びつき生起されるからなのか。

神奈川県相模原市で起こった津久井やまゆり園事件は、障害のある人のことを「税金の無駄」と揶揄し、「障害があって家族や周囲も不幸であり、その不幸を減らすため」として殺人を正当化した加害者によって、一九人の知的障害者が殺害され、二七人が負傷するという未曾有の殺人事件であった。二〇一六年七月二六日未明のことであった。障害のある人と関係者にとっての悪夢の日から二年たった。加害者のとった行動は、極端なものであることは間違いないが、しかしその極端といわれる行動を支える広い土壌がることも事実だろう。「不幸しか生まない」「生きるに値しない命」という優生思想の視線は、子ども、障害のある人たち、高齢者などにも及んでいる。

一九六〇年、北杜夫は「夜と霧の隅で」を『新潮』(五月号)に発表した。この小説は、第二次世界大戦末期のナチスの障害者に対する「断種」「安楽死」政策の下にあった精神病院の医師たちの姿を描いたものである。「夜と霧」は、もともと、一九四一年に出されたヒトラーの命令で、政治活動家やレジスタンスの擁護者で、ナチの体制にとって危険視されたものを強制収容し、拷問や強制労働の末、病気の放置や虐殺を行っていった政策につけられた名称であった。「夜と霧」のことばは、一九四六年、精神科医フランクルによって、自身の強制収容所での体験をもとに書かれた作品の邦訳につけられた書名としてよく知られているものであり、また、一九五五年、アラン・レネによって製作されたホロコーストを告発したドキュメンタリー映画の題名ともなった。

北杜夫は、「夜と霧」政策から、「生きる価値がない命」とされた精神障害者や知的障害者への「安楽死」計画(T4計画)を経て、ユダヤ人のホロコーストへと続く歴史過程の下でのドイツの精神病院の精神科医たちによる「ささやかな抵抗」を記した。そこでは、障害者の「不治」の宣告が「死」に直結することから、「不治」の烙印を回避するよう、絶望的で無謀な治療の選択も行われる姿があり、また、入院していた日本人医師・留学の高島の思いや不安と妄想、そしてその寛解へ向かう姿を交えて、ユダヤ妻の「自殺」を認識することによる彼の自殺という絶望的な結末が描かれる。ナチのホロコーストに至る「狂気」という「夜と霧」のなかでの、患者の妄想や想念を巻き込んでゆく「狂気」の渦が描かれている。一九六〇年代の初頭、「夜と霧」に象徴される歴史の暗部は、北杜夫によって照射され、その作品は文学としても芥川賞を受賞する。『夜と霧の隅で』は、他の作品を加えて、一九六〇年六月に単行本で刊行され、一九六三年七月には、新潮文庫の一冊に加わった。文庫版の解説に、『死霊』の作者埴谷雄高は「ドイツがおかれたごとき戦争の極限状態だけでなく、人生の平穏な日々においても提出され得べきところの謂わばいまなお去りやらぬ人類の悪夢」と指摘し、「『民族と戦闘に益のない人間』-この基準は時と所に応じて、何処までも果てしなく拡大解釈できるところのものなのである」と、独特のいいまわしで警鐘をならしていた。

津久井やまゆり園事件に端的にみられる発想は、新自由主義の中で勝ち抜く「強い個人」像のもと、競争原理と自己責任論のなかで絶えず生み出されている。その背景には、社会全体が、この事件に象徴される反知性主義や短絡的な発想を生み出すような、不寛容で生きづらい社会となっていることもある。歴史上では、あるときには「安楽死」として、あるときには「優生手術」として、あるときには「生産性」ということばに変えて、絶えず合理化されている。それは、歴史の事実の改竄・意図的修正、歴史的到達としての人権の思想の放置と忘却によって支えられている。

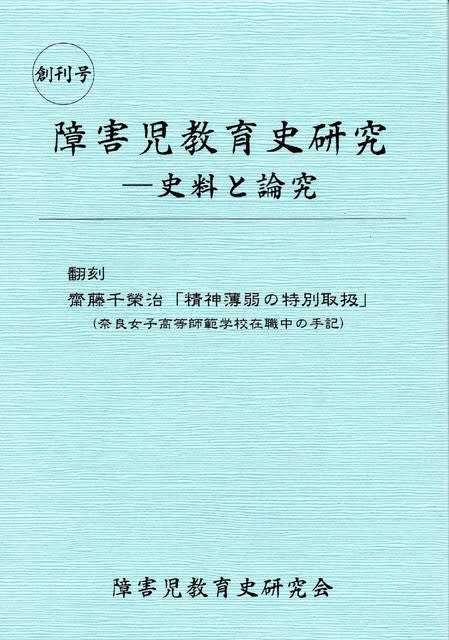

この研究誌には、「史料と論究」という言葉をそえた。史料は文書史料のみならず、証言や語り、映像や音声なども含めていきたい。障害のある人たちの成長や発達の証、声なき声とその声の代弁をした障害のある人たちを支える人たちの記録など、消えゆく姿を記録にとどめるべく、ひろく「史料」を求めたい。さらに、障害のある人たちの生きた証とそれを支えるということが歴史上においてどのようなことだったのか、負の遺産も含めて、その歴史を考え続ける、主体的な営みとして「論究」とした。「夜と霧」のなかに社会をおくということは、為政者によって意図的に行われている営為なのかもしれない。だとしたら、「夜と霧」のなかにあったものをひろいだし、提示し、それを歴史の文脈に位置づけ、常に考え続けていくことためらってはならないのではないかとの思いをこめたものである。