インターネットを通じて購入・買い物や金融取引を行う場合などの情報を悪用しての犯罪が増えていると公表、指摘されている。

「どこまで深刻に考えるべきことなのか」と、いろいろと調べてみた。

今日は、実態や被害件数、”具体的な手口”などや警告も見た。

自分のパソコンは”感染”していなくても、”悪意のない知人”からのメールでも被害にあう可能性があるから、慎重さが必要。

でも、知人のパソコンのセキュリティーが甘いかどうか、感染しているどうかは、こちら側ではほぼ分からないことだから、自衛しかない。

ところで、ある銀行では、「不正送金分を引き出す際に、通報し、逮捕者」したというから、

犯罪の発生の一部を把握している機関があるのかもしれない。

少なくとも、関連口座での”再発”については。

ともかく、自分自身が、買い物などをしているかいないか、パスワードをどうしているか、・・・などなどは軽率に書いたりはしない。

●人気ブログランキング = 今、7位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

警察庁 サイバー犯罪対策

警察庁 サイバー犯罪対策 / 公式ページトップ から

● サイバー犯罪等に関する注意喚起について

・・・

パソコン等の情報端末について、ウイルス対策ソフトの導入、パッチプログラムの適用、ソフトウェアのバージョン・アップ等を行いましょう

面識の無い送信者からのメールや怪しげな件名で送り付けられるメールは開かずに削除しましょう。

インターネットを通じてショッピングや金融取引を行う場合等には、自分のID・パスワードをしっかり管理しましょう。

また、同じパスワードの使い回しはやめましょう。

インターネット上の違法情報・有害情報を発見した場合には、警察やインターネット・ホットラインセンターに通報しましょう。

(http://www.internethotline.jp)

・・・・

|

●ネットバンクの「乱数表」入力させるフィッシング攻撃に注意 - イオン銀行でも

フィッシング対策協議会(Security NEXT - 2011/10/18 )

フィッシング対策協議会は、国内銀行のインターネットバンキングサービスにおけるログイン情報や暗証番号を騙し取るフィッシング攻撃へ注意喚起を行った。

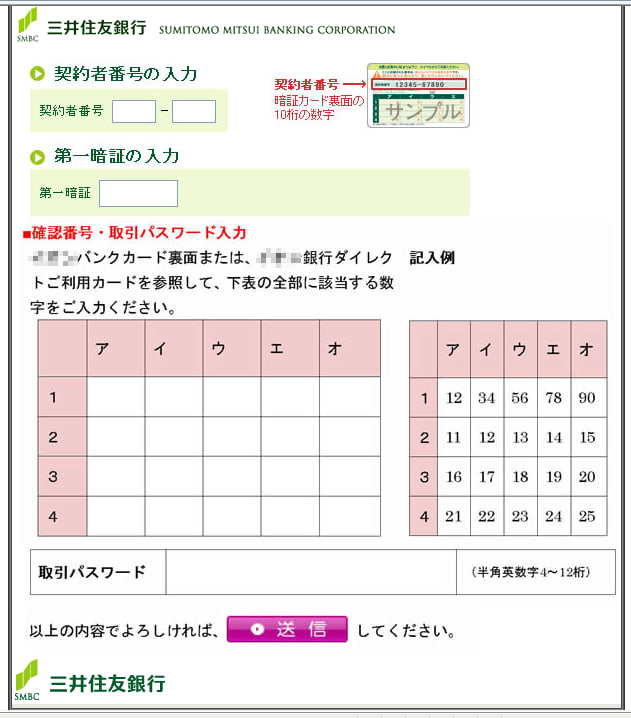

インターネットバンキングの「ID」や「パスワード」にくわえ、振り込み時などの暗証番号に利用する「乱数表」全体の入力を求めるなど、手口が類似したフィッシング攻撃が発生していることから、注意喚起を行ったもの。

現在確認されている攻撃方法は2種類。メールに添付した実行ファイルを開かせ、各項目へ入力を促す手口と、メールでフィッシングサイトのURLを記載し、ウェブサイト上から入力させる手口があるという。

同協議会では、「三井住友銀行」「三菱東京UFJ銀行」「イオン銀行」を装う攻撃を確認しているが、今後対象が拡大するおそれがあるとして警戒しており、インターネットバンキング利用者へ、誤って情報を送信しないよう注意を呼びかけている。

三井住友銀行を騙るフィッシング(2011/10/6)2011年10月06日

フィッシング対策協議会 / 2011/10/62011年10月06日

三井住友銀行を騙るフィッシングメールが出回っています。

.Sumitomo Banking .Sumitomo Banking

..再発行手続きはこのメール

.SMBCダイレクト暗証カード

1, 2011/10/6 15:00 現在、JPCERT/CC にこのフィッシングに関するコーディネーションを依頼中です。フィッシングメールにはexeファイルが添付されており、ファイルを開くと契約者番号や第一暗証番号だけでなく、金融機関が配布した乱数表などの入力を促す記入欄があります。万が一、exeファイルをクリックした場合でも、個人情報などを絶対に入力しないよう注意してください。

※左の「サイト」に掲載した画像はexeファイル実行後の画面です。

2, 類似のメールやフィッシングメールを発見した際にはフィッシング対策協議会 (info@antiphishing.jp) までご連絡ください。

【参考情報】

三井住友銀行を名乗りインターネットバンキングの暗証番号等を騙し取るメールにご注意ください。

http://www.smbc.co.jp/security/index.html

当行を装った不審な電子メールについての注意喚起の電子メールを配信しています。

http://www.smbc.co.jp/security/edm.html

●【注意喚起】銀行の第二認証情報を詐取するフィッシングにご注意ください(2011/10/18)

フィッシング対策協議会 / 2011/10/18

■パターン1

フィッシングメールには 実行ファイルが添付されており、ファイルを開くと契約者番号や第一暗証番号、第二暗証(乱数表の番号)の入力を促す記入欄があります。

・・・

■パターン2

フィッシングメールには URL が記載されており、契約者番号や第一暗証番号、第二暗証(乱数表の番号)の入力を促すフィッシングサイトに誘導されます。

・・・ |

●ネットバンキング:不正引き出し2億8000万円被害

毎日新聞 2011年10月18日

インターネットバンキングの利用者の預金が他人名義の口座に送金され、ATM(現金自動受払機)から現金が引き出される被害が今年4月から53の金融機関で133件発生し、被害額は約2億8000万円に上ることが警察庁の調べで分かった。利用者のパソコンに不正プログラムを侵入させ、抜き取ったID・パスワードを使ってネットバンキングにアクセスする手口が目立つ。警察当局は電子計算機使用詐欺や不正アクセス禁止法違反容疑で捜査している。 インターネットバンキングの利用者の預金が他人名義の口座に送金され、ATM(現金自動受払機)から現金が引き出される被害が今年4月から53の金融機関で133件発生し、被害額は約2億8000万円に上ることが警察庁の調べで分かった。利用者のパソコンに不正プログラムを侵入させ、抜き取ったID・パスワードを使ってネットバンキングにアクセスする手口が目立つ。警察当局は電子計算機使用詐欺や不正アクセス禁止法違反容疑で捜査している。

◇目立つパスワード不正入手

不正送金の被害のあった金融機関は、都市銀行4行▽地方銀行32行▽信用金庫9行▽ネット専業銀行2行▽その他6行。1分ごとに数字が変更される使い捨て型の「ワンタイムパスワード」では被害はなく、ほとんどは盗まれた固定式パスワードが悪用された被害だという。警察庁は、ワンタイムパスワードの普及などセキュリティー対策の強化を金融機関に要請している。

警察庁によると、被害はネットバンキングの利用者のパソコンに侵入した「スパイウエア」や「トロイの木馬」と呼ばれる不正プログラムによって引き起こされるケースが多い。ID・パスワードを入手し、利用者になりすましてネットバンキングにアクセス。利用者の口座の預金を他人名義の口座に送金し、ATMで現金を引き出しているという。法人名義の口座から約2700万円もの預金が別口座に移されたケースもあった。

不正プログラムを使う手口の他に、「フィッシングメール」によって利用者情報をだまし取るケースも確認されている。銀行から利用者に宛てたメールを装い、偽のサイトに誘導。銀行が利用者ごとに発行する暗証カードの乱数表を入力させ、取得した情報をネットバンキングへの不正アクセスに悪用する手口だった。警察当局は、ネットバンキングへのアクセス履歴や送金先に使われた口座の契約情報などを分析している。【鮎川耕史】

◇ことば「ワンタイムパスワード」

1分ごとに更新される6桁の番号をパスワードとして使用する認証方式。一度使った番号は無効になるため、盗まれても悪用される危険が少ない。番号は、金融機関から渡されるキーホルダー大の端末の液晶部分に表示され、ネットバンキングのコンピューターと連動。送金などの際に利用者が番号を入力すると認証が行われる。国内の金融機関では06年に初めて導入された。

●不正送金被害2億8千万円=ネットバンク、ウイルス感染も―4月以降急増・警察庁

朝日 2011年10月18日14時6分

インターネットバンキングの利用者のパソコンをウイルスに感染させ、IDやパスワードを抜き取り、不正送金させる被害が今年4月以降急増していることが18日、警察庁への取材で分かった。51金融機関で未遂も含め121件あり、被害総額は約2億6500万円に上るという。いずれも固定式パスワードが狙われたとみられ、1度に2700万円を不正に送金されたケースもあった。

同庁が被害者のパソコンを調べたところ、IDやパスワードを盗み、外部に送信する不正プログラムを検出。抜き取ったIDなどを使用する際は、発信元が把握されないように第三者のパソコンを経由するなどしていた。経由されたパソコンの中には、2500種類以上のウイルスに感染していたものもあった。

偽サイトに誘導し、ネットバンキングに接続する際に使用する乱数表を不正に入力させるなどの「フィッシング」の被害も2金融機関で計12件あり、被害額は1500万円に上った。

[時事通信社]

●無関係のPC「踏み台」にアクセス

NHK 10月19日 4時2分  インターネットを利用した「ネットバンキング」で、預金が不正に引き出される被害が相次いでいる問題で、まったく関係のない企業や個人のパソコンが、ウイルスに感染して外部から操作され、金融機関への不正なアクセスに悪用されているケースがあることが分かりました。警察庁は、犯罪グループが特定されるのを防ぐため、第三者を経由させたとみて調べています。 インターネットを利用した「ネットバンキング」で、預金が不正に引き出される被害が相次いでいる問題で、まったく関係のない企業や個人のパソコンが、ウイルスに感染して外部から操作され、金融機関への不正なアクセスに悪用されているケースがあることが分かりました。警察庁は、犯罪グループが特定されるのを防ぐため、第三者を経由させたとみて調べています。

インターネットを利用した「ネットバンキング」では、口座から預金が不正に引き出される被害が相次ぎ、ことし4月以降の被害額は2億7000万円余りと、年間としては過去最高となっています。警察庁が不正なアクセスの発信元を分析したところ、預金者とまったく関係がない国内の企業や個人のパソコンがウイルスに感染して外部から操作され、金融機関へのアクセスに悪用されているケースがあることが分かりました。

犯罪グループは、このパソコンを通じて預金者のパソコンに「スパイウェア」と呼ばれるソフトを仕込み、パスワードなどを盗み取って預金を引き出したとみられています。こうした第三者のパソコンは「踏み台」と呼ばれ、悪用されたパソコンの中にはウイルス対策ソフトを導入していなかったために2500種類以上のウイルスに感染していたケースもあったということです。警察庁は、犯罪グループが特定されるのを防ぐため、無関係の第三者を経由させたとみて調べるとともに、利用者にウイルス対策の強化を呼びかけています。

●ネットバンク不正被害2・6億…欧米ウイルスで

(2011年10月18日14時43分 読売新聞)

全国の金融機関のインターネットバンキングで不正アクセスが相次いでいる事件で、別の口座へ勝手に現金を送金された被害者のコンピューターが、パスワードなどを盗むウイルスに感染していたことが、警察庁の調べで分かった。

欧米で爆発的被害を生んだウイルスの一種で、4月からの不正送金の被害は33都道府県で91件、約2億6500万円に上った。警察当局は不正アクセス禁止法違反容疑などで捜査を始める一方、利用者にパスワードをこまめに変更するなど注意を呼びかけている。

他人のIDやパスワードを使ったネットバンキングの口座への不正アクセスは、今月14日までの6か月半に51金融機関で121件確認された。このうち、利用の度に変わる「ワンタイムパスワード」を採用している金融機関の被害はなかったが、ほかの金融機関では、現金が他人名義の口座に送信され、何者かに引き出された被害が計91件あった。

●ネットバンク不正送金、中国籍の男が金引き出す

(2011年10月19日11時39分 読売新聞)

全国の金融機関のインターネットバンキングから計約2億6500万円が別の口座へ不正に送金された事件で、警視庁は19日、送金先の口座から現金を引き出したとして、東京都葛飾区西新小岩、中国籍のアルバイト薛章文容疑者(51)を詐欺の疑いで逮捕したと発表した。逮捕は17日。送金先の口座は中国人名義だったことも判明し、同庁は、背後にハッカーグループが関与していた疑いもあるとみて、調べている。

発表によると、薛容疑者は今年8月31日、葛飾区内の都銀窓口で、別の中国人名義の口座から、現金10万円を不正に引き出した疑い。この口座にはこの日、渋谷区内の通販サイト運営会社が開設した地銀のインターネットバンキングの口座から、100万円が勝手に送金されていた。薛容疑者は翌日、再度、この口座から金を引き出しに訪れ、銀行が警視庁に通報した。

送金先の口座の名義人の中国人はすでに帰国しているという。薛容疑者は調べに対し、「名義人は自分の親戚で、頼まれて引き出しただけ」と供述しているという。

●ネットバンクから不正送金=ウイルスでID抜き出しか-引き出しの中国人男逮捕

時事(2011/10/19-11:37)

インターネットバンキングへの不正アクセスで送金された金を引き出したとして、警視庁サイバー犯罪対策課と代々木署は19日までに、詐欺容疑で中国籍のアルバイト薛章文容疑者(51)=東京都葛飾区西新小岩=を逮捕した。「親戚の男から頼まれただけだ」と容疑を否認している。

引き出した金は渋谷区の通販会社の銀行口座から不正に送金された500万円の一部で、同社のパソコンからはコンピューターウイルスが見つかった。同課はウイルスを使ってネットバンクのIDやパスワードを抜き出したとみて捜査する。

●ネットバンク不正送金 下ろした中国人逮捕

共同 2011年10月19日 13:16

8月、東京都内の通信販売会社のインターネットバンキングの口座からIDとパスワードが盗まれ、500万円が勝手に送金される被害があり、送金先の口座から10万円を引き出したとして、中国国籍のアルバイト・薛章文容疑者(51)が詐欺の疑いで警視庁に逮捕された。

被害に遭った会社のパソコンはウイルスに感染させられており、警視庁は薛容疑者の仲間が不正送金したとみている。薛容疑者は容疑を否認している。

●ネットバンキングの不正送金の被害総額、2億8千万円にも - 今年4月以降

マイコミ 2011/10/18

警察庁は18日、インターネットバンキングによる不正送金の被害が、今年4月以降、全国で未遂を含めて133件あり、被害総額は約2億8,000万円にのぼることを明らかにした。

警察庁が、全国の各都道府県警などからの報告を集計した。これによると、不正送金による被害では、インターネットバンキングの利用者の預金が他人名義の口座に不正に送金され、何らかの形で引き出された。

不正送金の手口については、各都道府県警などで捜査しているが、被害に遭ったネットバンキングの利用者のパソコンには、ウイルスに感染しているものもあったという。

●ネットバンキングでの不正被害、前年同期比で87%増加 - 今年4~6月

マイコミ 2011/10/17

金融庁は14日、偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について発表した。

このうち、今年4~6月のインターネット・バンキングによる預金等不正払戻し件数は28件で、前年同期比で13件(87%)増加した。

一方、今年4~6月の偽造キャッシュカードによる預金等不正払戻し件数は39件(前年同期比25件減)、盗難キャッシュカードによる預金等不正払戻し件数は1,264件(同289件減)、盗難通帳による預金等不正払戻し件数は46件(同7件減)だった。

●全国の警察のサイバー犯罪担当者会議 ネット利用者の自衛力を高めることを呼びかけ

FNN (10/18 23:31)

全国の警察のサイバー犯罪担当者の会議が警察庁で開かれ、インターネットバンキングへの不正アクセス被害が急増するなど、サイバー犯罪が増加する状況への対処や、犯罪を検挙で抑止する方針などが呼びかけられた。

ネットバンキングへの不正アクセスによる被害金額は、2011年4月以降、全国およそ50の金融機関でおよそ2億8,000万円にのぼっているという。

片桐 裕警察庁長官は18日の会議で、サイバー犯罪の検挙件数が毎年最多を更新している状況や、個人のパソコンが知らぬ間に犯罪に利用される実態などを指摘し、被害を防止するため、ネット利用者の自衛力を高めることを呼びかけた。

また、次期通常国会に向け、フィッシング対策を中心にした不正アクセス禁止法の改正を検討していることも明らかにした。

| Trackback ( )

|