2月29日、内閣府が2009年度の全国の「県民所得、平均279万円」と発表した。

ここのところ、格差社会の問題を考えているので、それなりの興味を持ってみた。

ふむふむ、どう見たらよいのか。

・・さすがインターネットの時代、専門家の評も流れていた。

そんな分かりやすいデータなどを転載、国のデータにもリンク、あとは、報道の解説も分かりやすい。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

以下は、内閣府のデータを専門家が組換え、論評を加えたもの。

「社会実情データ図録」から抜粋転記 =トップ

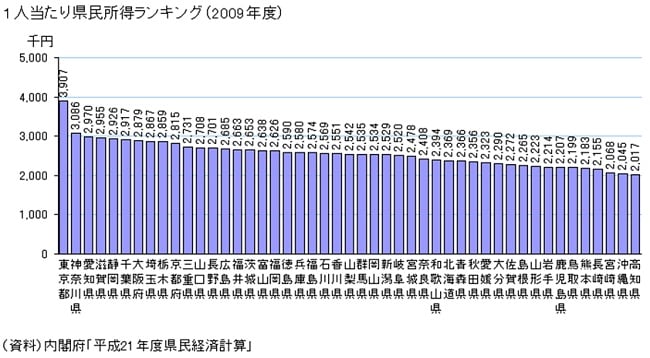

1人当たりの県民所得 ランキング

地域間の所得格差を計る代表的な指標は、人口1人当たりの県民所得である。

ここでの県民所得には個人所得の他、法人所得も含まれており、

個人の所得水準というより地域全体の経済力を示しているととらえた方がよい。

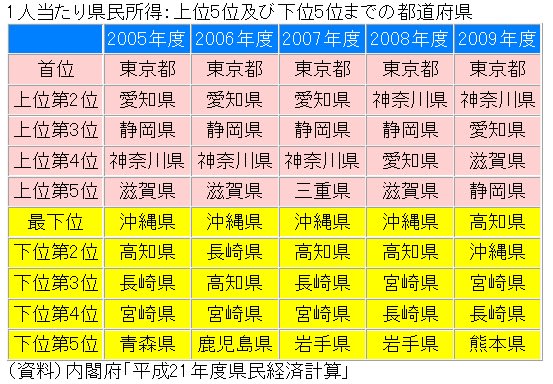

2009年度の上位1~5位は、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、静岡県の順である(下表参照)。

上位5県の平均は、316万9千円である。

事業所が集中しており、昼間人口の割に夜間人口が少ない東京都は391万円とやや特別な高さとなっている。

東京を別格として、2位以下は工業出荷額規模の大きな地域が並んでいる(図録7500)。

2007年度以前に第2位だった愛知県の順位が下がったのは

リーマンショック(2008年9月)後の自動車産業の落ち込みによるところが大きい。

下位1~5位は、高知県、沖縄県、宮崎県、長崎県、熊本県と主に西南方面の遠地で構成されている。

青森が05年度の下位5県内から06年以降離脱したのは、

「使用済み核燃料の再処理工場が試運転を始めたことなどで製造業の生産が増えた」(日経NET2009.2.12)からとされる。

1989年以降沖縄県が最下位を続けてきたが、2009年には高知県が最下位となった。

下位の平均は209万円であり、上位5県の平均はこれの1.51倍となっている。

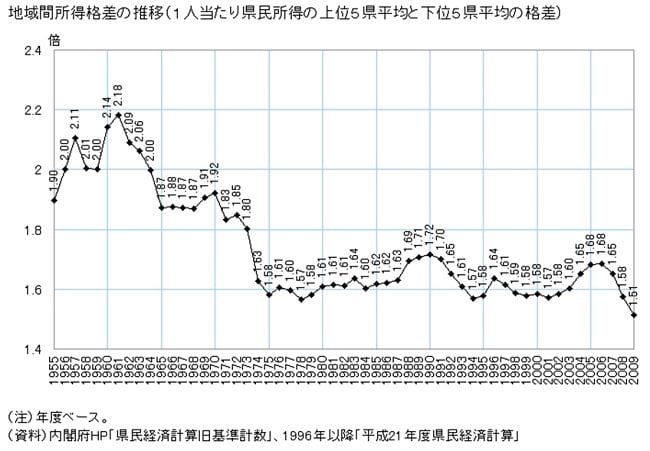

次ぎに、都道府県間の所得格差(人口1人あたり県民所得の格差)の推移を追ってみよう。

所得格差の計り方は、ジニ係数を使う場合の他、上位と下位の所得の格差を使う場合がある。

ここでは、実感しやすい後者を使用する。具体的には、下位5県の平均値に対する上位5県の平均値の倍率の推移を見た。

ジニ係数の推移が所得倍率の推移とほぼ同じ動きである点は末尾に参考として掲げたジニ係数の推移図を参照。

高所得5県と低所得5県の間の所得格差は1961年の2.18倍から

高度成長の時期における工場の地方分散などにより1975年の1.58倍へと縮小した。

その後、地域間格差はほぼ横ばいの状況となったが、1980年代後半のバブル経済の時期にはやや格差が拡大した。

その後の景気低迷の中で、景気対策としての地方への公共事業の重点配分などの結果、

さらに地域間格差は低下し、2001年には1.57倍とそれまでの過去最低タイとなった。

ところが、その過程で、国、地方を通じた財政赤字は巨大な規模に膨れ上がり、

小泉政権下では、公共事業抑制、行財政改革、地方分権改革など、「改革なくして成長なし」を合い言葉とした改革路線が本格化し、

それに伴って、地域間格差も5年連続上昇し、2005~06年には1.68倍へと上昇している。

2006年10月に小泉政権が安倍政権にかわり、

小泉改革の修正が図られるようになって2007年には格差が縮小をはじめ、

2008年には9月リーマンショック後の世界不況でさらに格差は縮小したのだった。

オイルショック後の1974年、バブル崩壊後の1992年、

そしてリーマンショック後の2008年と景気の大きな後退局面では、

常に、地域格差が縮小しているのが印象的である。

こうした格差の景気変動は経済成長をリードしていた所得上位地域の落ち込みと経済低迷地域への財政的テコ入れが同時進行するからだと思われる。

2009年度には1.51と史上最低レベルとなった。

全体として高度成長期以前の地域間格差と比べるとそれ以降の格差のレベルは低く、

図録8390で見たように、諸外国と比べても地域間格差の水準は低くなっている。

図録8390における日本の地域間格差のジニ係数は0.09(2001年)であり、

ここでの同じ原数値をジニ係数にした値0.067とやや食い違っているが、

国際比較のジニ係数は地方ブロックを単位とした計算であるのに対して、

ここでの計算は都道府県を単位とした計算であるためと考えられる。

なお、アジア諸国の国内格差を示した図録8400からも日本の地域間格差の相対的な小ささがうかがえる。

・・・・・・・・・・・・・(略)・・・

|

● 国民経済計算 > 県民経済計算 県民経済計算 平成21年度

国民経済計算 > 県民経済計算

県民経済計算

平成21年度

統計の概要

統計の目的

統計の沿革

統計の作成方法

推計結果

用語の解説

結果の概要

その1(PDF形式:260KB)その2(PDF形式:763KB)その3(PDF形式:322KB)

利用上の注意(PDF形式:134KB)

統計表一覧

各都道府県・政令指定都市の公表ページ

公表予定

過去情報

平成2 4 年2 月2 9 日 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部

● 平成21 年度の県民経済計算について

|

●県民所得、2年続き減=1位東京、47位高知-09年度

時事。(2012/02/29-18:35)

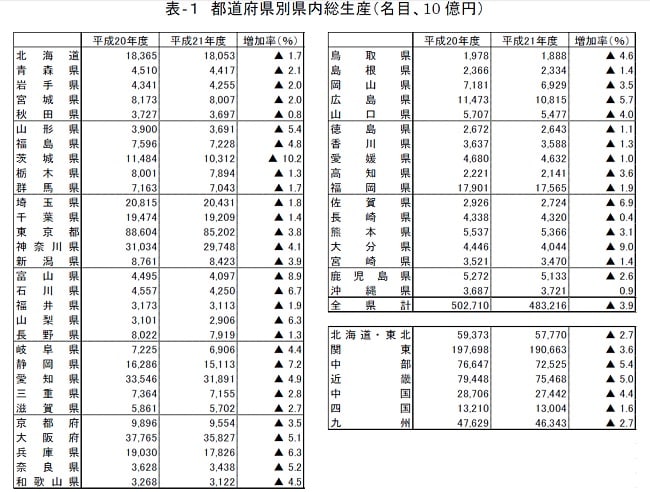

内閣府が29日発表した2009年度の県民経済計算によると、全都道府県を合わせた1人当たり県民所得は279万円と、前年度比4.3%減少した。前年度実績割れは2年連続で、雇用者報酬の減少が響いた。減少幅は、リーマン・ショックの直撃を受けた前年度(6.0%)より縮小した。

1人当たり県民所得は雇用者報酬、財産所得、企業所得の合計額を人口で割って算出。都道府県別では、1位が東京の390万円、2位が神奈川の308万円で、いずれも前年度と順位は変わらなかった。一方、前年度まで連続最下位だった沖縄は前年度比横ばいの204万円で46位へ一つ順位を上げ、前年度46位だった高知が2.0%減の201万円で初の47位に順位を下げた。

●県民所得、平均279万円 沖縄が最下位脱出/09年度、地域間格差は最小

2012/2/29 18:43

内閣府が29日発表した2009年度の県民経済計算によると、各都道府県の1人当たり県民所得は平均279万円となり、前年度に比べて4.3%減少した。リーマン・ショック後の景気悪化をうけ、大企業が集まり所得水準が高い都市部ほど落ち込みが激しかった。地域間格差を示す指数は1975年度の統計開始以来、最も低くなった。

1人当たり所得は都道府県ごとに、働き手の賃金、企業の利益、配当や利子の収入の合計を人口で割って求める。全国平均の減少率は08年度(6.0%)より縮まったが、44都道府県でマイナスだった。

1人当たり県民所得の地域間格差を示す「変動係数」は13.06と、4年連続で低下した。係数が低いほど、県民所得のばらつきが小さいことを示す。内閣府は「景気が悪くなると、係数が下がる傾向がある」と指摘。地方ほど、公共事業など財政支出の景気下支え効果が大きいとみられる。

1人当たり県民所得の実額をみると、トップは東京都の390万円で、神奈川県、愛知県が続いた。47位は高知県の201万円。08年度まで20年連続で最下位だった沖縄県は46位に順位を上げた。

都道府県の1人当たり県民所得

(2009年度、単位:千円)

1 東京都 3,907

2 神奈川県 3,086

3 愛知県 2,970

4 滋賀県 2,955

5 静岡県 2,926

6 千葉県 2,917

7 大阪府 2,879

8 埼玉県 2,867

9 栃木県 2,859

10 京都府 2,815

11 三重県 2,731

12 山口県 2,708

13 長野県 2,701

14 広島県 2,685

15 福井県 2,663

16 茨城県 2,653

17 富山県 2,638

18 福岡県 2,626

19 徳島県 2,590

20 兵庫県 2,580

21 福島県 2,574

22 石川県 2,569

23 香川県 2,551

24 山梨県 2,542

25 群馬県 2,535

26 岡山県 2,534

27 新潟県 2,529

28 岐阜県 2,520

29 宮城県 2,478

30 奈良県 2,408

31 和歌山県 2,394

32 北海道 2,369

33 青森県 2,366

34 秋田県 2,356

35 愛媛県 2,323

36 大分県 2,290

37 佐賀県 2,272

38 島根県 2,265

39 山形県 2,223

40 岩手県 2,214

41 鹿児島県 2,207

42 鳥取県 2,199

43 熊本県 2,183

44 長崎県 2,155

45 宮崎県 2,068

46 沖縄県 2,045

47 高知県 2,017

●県民所得、高知が最下位…全国平均は279万円

(2012年2月29日19時50分 読売新聞)

内閣府が29日発表した2009年度の県民経済計算によると、1人あたり県民所得の全国平均は前年度比4・3%減の279万1000円で、2年連続で前年度を下回った。

前年度比でプラスだったのは秋田、島根のみで、横ばいの沖縄も除くと44都道府県がマイナスだった。08年秋のリーマン・ショックの影響が全国に波及した形だ。

1989年度以降は沖縄が最も低かったが、09年度は高知が初の最下位となった。東京と最下位県の所得格差は1・93倍で、前年度(1・99倍)より縮小した。

1人あたり県民所得は、都道府県ごとの雇用者報酬、財産所得、企業所得の合計額を人口で割って算出する。東日本大震災の影響で11年度の順位は大きく変わる可能性がある。

●県民所得、高知県が初の最下位

朝日 2012年3月1日0時27分

47都道府県の1人あたりの県民所得は2009年度の平均で279万円となり、前年度より4.3%減少した。高知県は前年度より2.0%少ない201万円で、初の最下位に転落。これまで20年連続で最下位だった沖縄県は、前年とほぼ同じ204万円で46位だった。内閣府が29日発表した09年度の県民経済計算で判明した。

秋田、島根、沖縄を除く44の地域でマイナスを記録。茨城や富山では製造業などの落ち込みで、前年度より1割以上減っていた。

| Trackback ( )

|