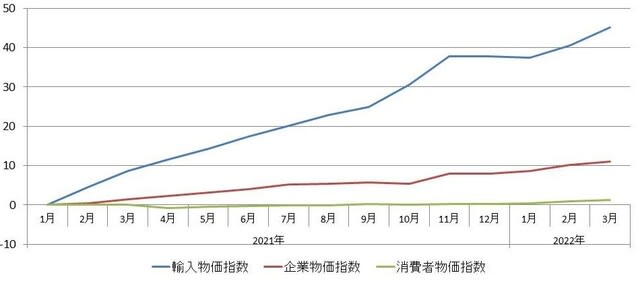

主要3物価の推移

資料:日本銀行、総務省

今日、総務省から2022年3月の全国の消費者物価が発表になりました。

2020年=100の指数は101.1で先月発表の先行指標、東京都区部の3月分の速報値101.1と同じでした。

結果、上のグラフ2021年1月基準でも、2月の0.9%上昇から0.4ポイント増え、1.3%になりました。

じりじり上昇が続きそうですが、グラフで確り追跡します。

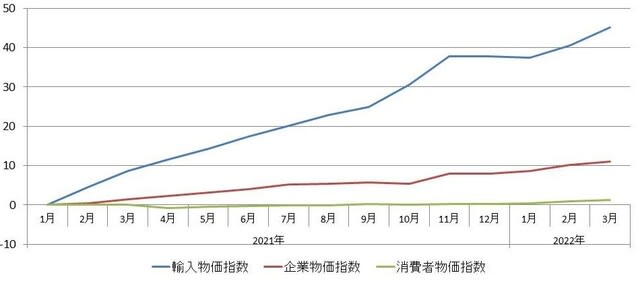

資料:日本銀行、総務省

今日、総務省から2022年3月の全国の消費者物価が発表になりました。

2020年=100の指数は101.1で先月発表の先行指標、東京都区部の3月分の速報値101.1と同じでした。

結果、上のグラフ2021年1月基準でも、2月の0.9%上昇から0.4ポイント増え、1.3%になりました。

じりじり上昇が続きそうですが、グラフで確り追跡します。