データサイエンス、データサイエンテスト、ビッグデータ、AI・・・

今まで地味地味だった統計学にも、スポットライトが当たるようになりました。

10年前くらいには、「紙オムツを買うお父さんは缶ビールも買って行く」「気温が何度になるとアイスクリームが売れる」といったデータマイニングが注目されていました。

が、今では、バズワードになっています。

その後、「統計学が最強の学問である」といった本が書店に平積みされるようになったり、

大学にデータサイエンス学部や情報科学部といった学部が設置されるようになりました。

今、米国や中国の若者に人気の職業は、データサイエンティスト。

若くても高収入を得られる専門職として、大学や大学院で学ぶ学生が増えています。

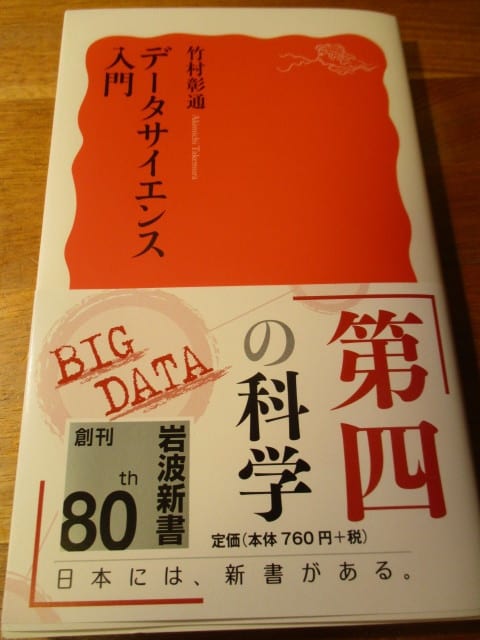

データサイエンス入門

竹村彰通著 岩波新書 760円+税

岩波新書の新刊です。

著者は、滋賀大学データサイエンス学部長。

米国や中国に追い越されているデータサイエンティスト育成に向けて取り組まれています。

帯には、「第4の科学」と「BIG DATA」の文字。

第4次産業革命、イノベーション4.0と言われる昨今、「4」という数字に翻弄されています(笑)。

「第4の科学」とは、科学の進化のパラダイムのことを言うそうです。

第1のパラダイム・・・自然を経験的に理解する研究方法(ギリシャ以来の天動説)

第2のパラダイム・・・理論と実験の組み合わせによる科学(ニュートン力学)

第3のパラダイム・・・コンピュータ上でシミュレーションする研究(計算科学)

第4のパラダイム・・・ビッグデータから新たな科学的発見を見出す研究(データ中心科学、データ駆動型科学)

コンピュータ、インターネットの進化により、今まで不可能だったことが、可能になった時代ということが出来るでしょう。

目次

1.ビッグテータの時代

2.データとは何か

3.データに語らせる 発見の科学へ向けたスキル

付録として、統計学の歴史の概要、コンピュータの歴史の概要がついています。

新書としては、なかなかのサービス。

同書は、文系でも気軽に読める一冊。

データサイエンス、データサイエンティストというコトバを聞くだけでしり込みしそうなオジサン、オバサンでも理解できるように書かれています。

「21世紀の石油」とて呼ばれているデータ。

それを扱うデータサイエンティスト。

データサイエンスの3要素「データ処理」「データ分析」「価値創造」。

中でも、「価値創造」の部分が、今までの統計学や情報処理の世界から飛び出しているように思います。

データ科学が、人類の生活を大きく変えていくように思います。