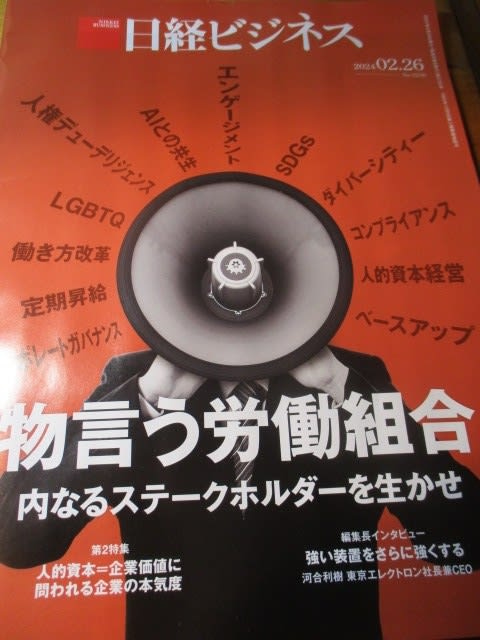

昨年、そごう西武、ジェットスター、ヤマト運輸の労働組合が声をあげ、実際の組合活動を実施したことには驚きました。

資本の論理に抵抗する姿を社会に示したからです。

組織率が18%を切ったあたりから日本の労組の弱体化、機能しない組合活動に疑問符がつくようになりました。

毎月、安くもない組合費を天引きされ、やっているのはレクリエーションや飲み会ぐらい。

正社員中心主義で厳しい状況に置かれているパート、アルバイトなどの非正規社員は、蚊帳の外・・・。

今、労働組合の存在意義が問われています。

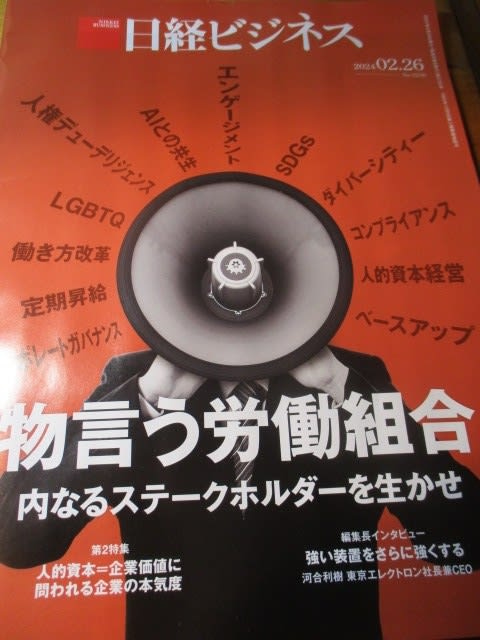

日経ビジネス誌2024.2.26号の特集は「物言う労働組合 内なるステークホルダーを生かせ」。

Contents

Part1 覚醒する労働者たち 資本の論理に異議申す

Part2 三井物産、イオン、ミズノ 人的資本を共創する

Part3 弱体化の30年 新しい連帯、示す時

労働基準法や労働組合法などの労働三法は、使用者・経営者と労働者が対等の立場で話し合うという前提で成り立っています。

この前提が崩れると、労働法の建てつけが機能しなくなるのです。

今までのような経営に追従するだけの御用組合が、仕事しない労組となり、現在に至ります。

今、この国で起こっているのは官製春闘。

国が民間企業に賃上げを要請するという社会主義国家のような国になっています(笑)。

しかしながら、少子高齢化による人口減少、環境問題対策、インフレによる物価高、上がらない賃金などから、次第に労働者が声を上げるようになりました。

最近の人事労務管理のテーマも、人的資源経営、健康経営、心理的安全性、環境経営・・・といった労使に共通する切り口になっています。

大手企業の社長も、オーナーではなくサラリーマン社長。

サラリーマンとして働く労働者とのコミュニケーションが出来ると思います。

今までのような「闘争」ではなく、「協調」。

そして、今からは「共創」になっていかなければならないと思います。

働く人たちの声が社会や政治に届く・・・そんなニッポンにしていかなければならないと思います。