新書のベストセラーとなった河合雅司さんの「未来の年表」。

その第2弾が出版されました。

前著がマクロからの分析だったのに対して、今回の新刊はミクロ面からのアプローチ。

なかなかリアルな現実が突きつけられます。

未来の年表2 人口減少社会であなたに起きること

河合雅司著 講談社現代新書 840円+税

目次

第1部 人口減少カタログ

1 あなたの住まいで起きること

2 あなたの家族に起きること

3 あなたの仕事で起きること

4 あなたの暮らしに起きること

5 女性におこること

第2部 今からあなたにできること

45万部が売れた前著「未来の年表1」のポイントは、マクロからの分析。

ちょっと復習です。

想像を絶する日本の未来像が描かれています。

2018年 国立大学が倒産の危機に

2020年 女性の半数が50歳超え

2021年 介護離職が大量発生する

2023年 企業の人件費がピークを迎え経営を苦しめる

2024年 全国民の3人に1人が65歳以上

2033年 三戸に一戸が空き家に

2040年 自治体の半数が消滅

2042年 高齢者人口がピークを迎える

2065年 外国人が無人の国土を占拠する

そして、

西暦3000年 日本の人口が2000名に・・・

大変です。

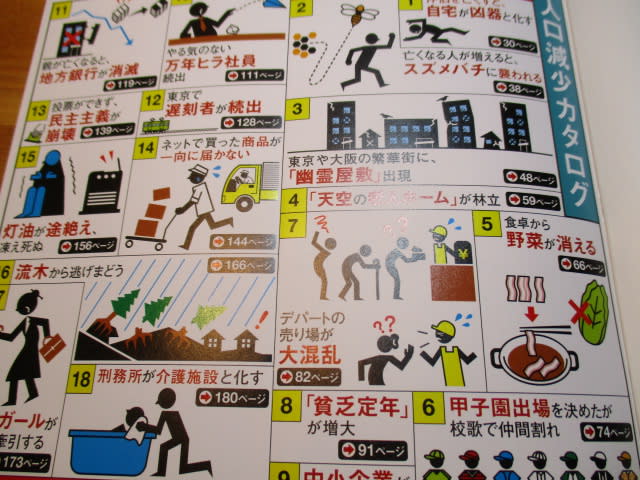

「未来の年表2」は、デザイン、装丁等が工夫されています。

第1部の「人口減少カタログ」は、巻頭ページにカラーの織り込みで図解されています。

1.伴侶を亡くすと、自宅が凶器と化す。

2.亡くなる人が増えると、スズメバチに襲われる。

3.東京や大阪の繁華街に、幽霊屋敷が出現。

4.天空の老人ホームが林立(タワマン)。

5.食卓から野菜が消える。

6.甲子園出場を決めたが、校歌で仲間割れ(合同チーム)。

7.デパートの売り場が大混乱。

8.貧乏定年が増大。

9.中小企業が黒字でも倒産。

10.やる気のない万年ヒラ社員続出。

11.親が亡くなると地方銀行が消滅。

12.東京で遅刻者が続出。

13.投票が出来ず、民主主義が崩壊。

14.ネットで買った商品が一向に届かない。

15.灯油が途絶え、凍え死ぬ。

16.流木から逃げ惑う。

17.80代ガールが流行を牽引する。

18.刑務所が介護施設と化す。

なかなかショッキングな様相の、これからのニッポン。

少子高齢化は、街にあふれる高齢者、人手不足による社会経済活動の停滞を加速させ、老人国家ニッポンを作り上げることになります。

著者は、前著と同様、「戦略的に縮む」ことを提言。

しかも、ポジティブに!という点がポイントです。

まさに、下山の思想、ミニマリストの生活です。

第2部では、個人が出来ること、女性が出来ること等を、具体例を交えて解説していきます。

ここだけ読むだけでも価値ある一冊です。

「個人が出来ること」

1.働けるうちは働く

2.一人で2つ以上の仕事をこなす

3.家の中をコンパクト化する

「女性が出来ること」

4.ライフプランを描く

5.年金受給開始年齢を繰り下げ、起業する

「企業が出来ること」

6.全国転勤をなくす

7.テレワークを拡大する

「地域が出来ること」

8.商店街は時おり開く・・・

前著では、マクロな視点から政策提言もされています。

1.高齢者を削減・・・高齢者の定義を75歳以上とする

2.24時間社会からの脱皮 不便さもまたよし

3.非居住エリアを明確化 歩きたくなる街を目指す

4.都道府県を飛び地合併

5.国際分業を徹底 得意分野だけに資源を集中する

6.匠の技の活用 目指すはイタリアモデル

7.国費留学生で人材育成

8.中高年の地方移住推進

9.セカンド市民制度を創設 第二の故郷をつくる

10.第三子以降に1000万円給付 まず、お見合いの復権を

基本的なコンセプトは、「戦略的に縮む」「豊かさを維持する」「脱東京一極集中」「少子化対策」という4つの柱。

遅々として進まない日本の政治・・・ちょっと心配です。

人生100年時代、人は死ぬまで働き続ける・・・というのが結論のように思います。

年金や医療保険だけに頼れなくなった今、勤めたり、起業したりと、シルバーワーカーとしてサバイブしていかなければなりません。

いやはや大変な時代になってきました。

60歳で隠居して、優雅な老後を暮らす・・・というのは昔話。

リンダ・グラットンさんの提唱するライフシフト、ワークシフトを、もう一度読み直そうと思います。