会員の丸井一郎です。

会員の丸井一郎です。食べる日々(5)

前回までは、

一見同類の食材も、

風土によって性質が異なることを

紹介してきた。

現代のように食材の流通が発達し、

ほぼ全てが商品化される事態は

人類史の中では例外である。

地球上のどこでも、

人類は基本的に

その地で採れる材料で生き延びてきた。

この点で環境へのヒトの適応力は

非常に大きいと言える。

最近の研究では、

先輩格のネアンデルタール人も、

個々の環境に適応して

食生態を発達させたらしい。

通俗的なイメージのように、

頑丈な体格で獣を狩っていたのは、

特定の環境条件に生きる集団であって、

木の実やキノコ類を多食する菜食中心の集団や、

魚類を多量に摂取する集団もあったとされる。

重要なことは、

遺伝子的には同一のヒト達が、

異なる環境の中で、

多様な適応方法を編み出し、

その結果として、

身体的にもそれなりの差異を

発生させたことである(小進化という)。

その適応の結果が

普遍的かつ明確に観察されるのは、

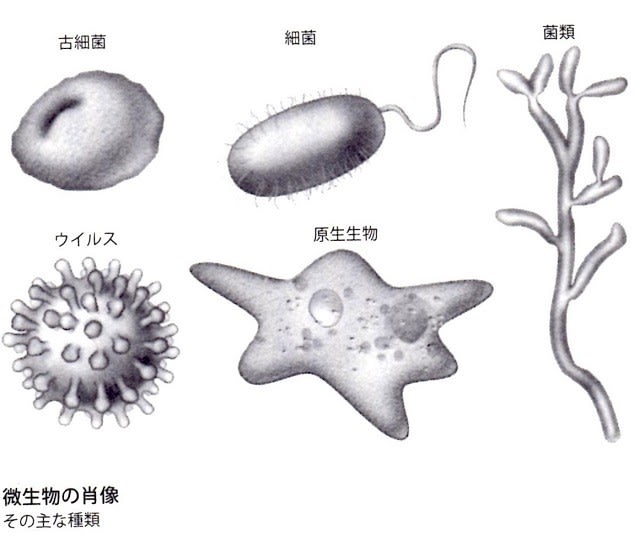

腸内の微生物叢(micro biomミクロ/マイクロ ビオーム/バイオーム)である。

本来不消化の海藻を処理するのは、

お腹の中の特定の微生物である。

それどころか、

狭い意味で「含有する栄養素」には無いはずの

有益な成分(ビタミン、アミノ酸、脂肪酸など)を、

腸内微生物のおかげで摂取できているらしい。

大腸の微生物叢は、

免疫の仕組みや脳の働きにも

関連していることが分かってきた。

(このイラストは、『土と内臓 微生物がつくる世界』p.26より転載)

(D・モントゴメリー/A・ビクレー著、片岡夏実訳)

(D・モントゴメリー/A・ビクレー著、片岡夏実訳)

※ この記事は、NPO法人土といのち『土といのち通信』2023年11月号より転載しました。