今日は日本全国この秋一番の冷え込みだったみたいですね。

カーディガンを出しました。

そんな肌寒い文化の日。

『第一尚氏物語~尚巴志王の三山統一とその後の王たち~』

(大盛永意著)

を読みました。

この本は前編と後編に分かれてて、

前編が尚巴志が三山を統一し、亡くなるまでの話。

後編が尚巴志亡き後の第一尚氏王統の話。

(護佐丸・阿麻和利の乱なんかもここに入る)

一応、今月23日の平田大一さんの舞台「翔べ!尚巴志」に合わせて購入した本なので

とりあえず前編のみ読了。

これは“小説”、というよりも歴史(案内)本って感じでした。

もちろん勉強になったし、今までなんとなく分かったつもりで、

もや~んとしていたものが整理できたような感じです。

でも小説要素は少ないので(ゼロではないが)、

娯楽としては琉球史に興味がないと無理かも

(「テンペスト」や「百十踏揚」は歴史小説として楽しめます。

特に「テンペスト」はだいぶ娯楽要素が強いです。)

冊封儀式は大きく分けて4つのプログラムに分かれています。

まず最初に行われるが世子の焼香です。

(まだ“王”としての任命はされていないので王とは呼ばれません)

衣装のセルリアンブルーがアクセントになっててステキな、

司香(しこう)と呼ばれる香をたく役職の人が蓋を取ります。

世子が正殿正面に設けられた闕庭(けってい)と呼ばれるやぐらに登り、

焼香を行います。

焼香は新春の宴でも見られ、儀式には欠かせない行為のようです。

正殿の真正面、御拝御座(みはいござ)と呼ばれる場所に座る世子。

後ろにいるのは引礼官(いんれいかん)と呼ばれる、誘導&号令係です。

ちょっと興味深かったのがお辞儀。

世子(琉球王)も正使(中国皇帝名代)に対して頭を下げ、

(王)の後ろの役人達は平伏。

新春の宴のときの礼とは明らかに違う。

いかに冊封使が琉球にとって偉大であったのかが垣間見れます。

そして、いよいよ任命のときがやってきます。

冊封儀式の中で最も重要な場面です。

中国皇帝からの詔書と勅書を読み上げます。

正使・副使がうやうやしく巻物を頭上にあげ、

証書・勅書を読み上げるための宣読台(せんどくだい)まで移動します。

儀式は全て中国語で行われます。

でも小学生の作文発表みたいな持ち方に

ちょっと笑けました(←失礼)

詔書・勅書の読み上げが終わり、

ここに正式に琉球王が任命されました。

このプログラム以降は、

「王」としての呼び方に変わります。

次に、中国側からの贈り物が贈られます。

正使から直接王様が賜ります。

やっぱり姿勢は低く。

贈り物の内容は反物や皇帝の御書などです。

皇帝からの歴代の御書は扁額に仕立てられて正殿2階に掲げられました。

現在はそのうちの3点が復元され見ることができます。

さて、プログラム4つ目が詔書・勅書の拝了です。

皇帝からの詔書・勅書は本来なら中国へ持ち帰るものらしいですが、

琉球はこれらを国の宝にしたいから、と拝領を願い出ます。

そこで、前王の冊封の際の詔書・勅書を大切に保管していたことを証明すべく、

それを副使に見せ了承を得ます。

琉球ではこうすることが慣例となっていたみたいです。

こうして冊封の儀式が終わります。

王は正殿の中へ退場。

これら冊封儀式の様子は1800年、尚温王のときの記録を元に再現されました。

この儀式の後には茶会や芸能鑑賞、

いわゆる接待・祝賀パーティーが行われたのだとか。

琉球はこの冊封使をもてなすために

料理・芸能・音楽・美術工芸等を発展させてきました。

琉舞、組踊などもそうです。

冊封とともに成長してきた琉球王朝文化、

知れば知るほど面白いのです。

写真はデジイチにズームレンズをつけて、

首からはコンデジを提げて2段構えで臨みました(笑)

コンデジは広く状況を写したいときに。

(そのつどレンズ取り替えてる暇ないので)

この2枚はコンデジ(CX1)撮影。

色味が明らかに違う…。

(設定かなー?)

中国皇帝の名代である冊封使によって冊封儀式が行われて初めて

王として正式に認められる琉球の王様。

まず、冊封使が来琉して駐在している天使館に使者がでむき、

そして首里城に向かって冊封使行列が行われます。

王となる世子は守礼の門で冊封使を迎え、正殿へと登って行きます。

(※今回はこの部分は見れなかった!来年リベンジ!)

そして、正殿前の御庭で儀式が執り行われます。

まず、冊封を受ける王と王府の役人達が正殿裏より入場。

一般公募され、去った中秋の宴で決定された新しい琉球王です。

この冊封儀式にて「正式任命」、

新しい王様役がここからスタート、というわけです☆

前回までの王様よりも渋くて大人な感じ。

おひげがよく似合ってます

かっこいいですね~(惚れ惚れ)

琉球側が所定の位置についたら、

冊封使団が奉神門から入場してきます。

丈の高いフェルト地のような帽子が特徴的…。

壇上にいるのが、中国皇帝の名代とされる正使と副使です。

琉球においてとにかくその地位はすごい高いです。

なんせ、中国皇帝の名代ですからネ。

一同、礼をとって迎えます。

(つづく)

実は今日が首里城祭最終日。

お昼から古式行列があるのですが……

寒いし、ちょっとバテてきたので今日はお休みしようと思います

(また来年のお楽しみ)

部屋の掃除もしなきゃだしね。

さて、ではさかのぼって、2日目に行われた冊封儀式のご紹介。

冊封とは?は、過去記事、こちらをご覧下さい。

新春の宴のときもそうだったけど、

いつもの首里城がおめかしされて、また違った魅力を放っています。

正殿のまるまる半分が漆の塗りなおし作業で景観が……

というのはちょっと残念だったけど、

これは姫路城の平成の大改修みたいなものなので(そこまでじゃない?)

今年ばかりはしょうがないのです。

首里城は城そのものが漆工芸のようなものなので

塗り直しにもまだまだ時間がかかりそうです。

さて、御庭(うなー)に設けられた冊封儀式用の設営。

儀式は生演奏で行われました

琉球音楽の部隊と、

御座楽(琉球版雅楽のような)部隊と2つに分かれておりました。

服装は鉢巻き(帽子)に黒朝衣と帯。

琉球役人の正装です

女性の方もこの服装。

テンペスト馬鹿の血が騒ぎます(笑)

上地さんとコハマさん。

長い間の演奏、お疲れ様でした

外国の観光客の姿も。

頑張ってゴザの客席にチャレンジしていたけれど…

やっぱ無理だったみたいですぐ後ろの階段のほうに移動してしまいました(笑)

これは北殿(展示資料室 兼 売店)にある

冊封儀式の模型。

では、冊封儀式を順を追ってご紹介してきまーす。

(つづく)

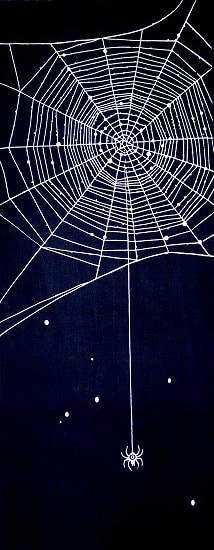

soiの「蜘蛛」手ぬぐい。

鎌倉の拭うにて購入、注染。

あまりこういうダークな柄(ドクロや蝙蝠、ハローウィン系)は買うことはなかったのですが

(注*デザインとしては嫌いではないケド)

蜘蛛の巣についた露の玉が他の蜘蛛柄の手ぬぐいに比べて

ややライトかな~と思ったので。

ちょっと男っぽくかっこよくキメたい時、

ちょっと影のあるクールビューティーを装いたいとき(笑)に使いましょうか。

昨日に引き続き、今日の沖縄はぐっと冷えました。

ネコスケが今シーズン初、布団にもぐりこんできました(笑)

三寒四温、三寒四温。

手ぬぐい2重首巻きの季節がやって来ました。