手ぬぐい日和で購入した、

紅型デザイン手ぬぐい。

ヤギセイ謹製。

注染。

そのまま美ら海水族館に置いたほうがいいくらいステキでデザインも高レベル

マンタとか、ジンベエとかいるし。

「鮫尽くし」というタイトルなのだそうだが、

(こっさ。サイト参照)

マンタが目立って、鮫じゃないじゃん!ってツッコミたくなる…

![]()

今日もご訪問ありがとうございます。

ぽちっと応援お願いします♪

終わりに近づいてきた、

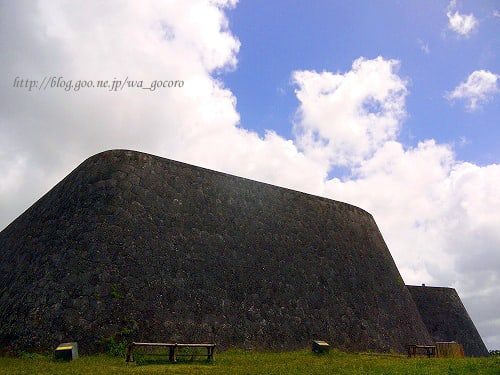

薩摩侵攻史跡めぐり。

浦添グスク&浦添ようどれを後にして、さらに南下。

最後の決戦地、首里城へ。

陸路から首里入りを目指す薩摩軍は、太平橋(現・平良橋)で琉球軍と戦います。

首里の入り口である太平橋を突破されれば、

首里城は目前。

琉球軍も必死に防戦しますが

琉球側の指揮官が鉄砲に撃たれ戦死し、

しかも「首を討ち取る」という薩摩の戦習に度肝を抜かれ戦意喪失の琉球軍。

あえなく太平橋を突破、首里入りを許してしまいます。

(太平橋、今では存在感を消した小さな橋で、通過するのみで写真撮れませんでした)

陸路と同時に、海路からの進入を狙った薩摩軍は那覇港に進入。

琉球軍は三重グスク、向かいの屋良森グスクに設置した大砲で応戦します。

写真は以前、西のアザナから撮った那覇港の図。

向こうに見える島影は慶良間諸島です。

海に浮かんだ軍艦と、

跳び通う砲台。

そのような戦模様が西のアザナからも見えたことでしょう。

とうとう首里城に進入した薩摩軍は西のアザナで最後の攻防戦が繰り広げられました。

(こちらも以前撮った写真。この日は雨でもう夕方だったので綺麗な写真で代用)

福井から琉球にやってきて王府お抱えの医者となった山崎二休さんは

「琉球軍」として薩摩軍と戦います。

捕らえられ、「なぜお前は日本人なのに我らに敵対するか」との問いに、

「確かに私は日本人だが、琉球に来て住み、琉球に多大な恩恵を受けた。その恩を裏切ることができようか」

と答えたという話が残っているそうです。

また薩摩侵攻以来、和睦か、戦かと王府の中でも意見が二分しましたが、

負けると分かっていてもやすやすと薩摩の言いなりになるわけにはいかぬ、

と最後まで抵抗を続けた若者達もいました。

ともあれ、

戦慣れした薩摩軍に、応戦するも敗れた琉球。

尚寧王は薩摩へと連行されてしまいます。

ツアーでもらった資料の最後にはこう書いてありました。

*敗れはしたが、屈しなかった琉球。自らを改革し、現在の沖縄へとつないだ*

以後、薩摩の支配下に入る琉球ですが、

その中にあっても周りを取り込み、異なるものを吸収し、新たな文化を築きあげていったのです。

事実、薩摩侵攻後にでき、今に続く琉球文化は数多くあるのです。

(というか、今私たちがイメージする琉球像はほぼ薩摩侵攻後の文化らしいですよ)![]()

↑↓足跡代わりにぽちっと応援お願いします♪

琉球史跡関連記事は同ブログ、『テンペストを読ム』『百十踏揚を読ム』カテゴリにも多数ございます。