2015年12月にアップしていた1ページを、もう一度、ここにアップします。

ーーー

12月16日(水)、雨模様。

今は夜明け前。

暖かです。

ーーーー

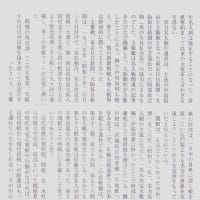

映像は「錦旗」のルーツの駒。

長く、大橋家に後水尾天皇の真筆駒として伝わっっていたもの。

つまり「伝・後水尾天皇真筆駒」と呼ばれた駒。

材は桑木、漆の書き駒。

それを豊島龍山が写して売り出したのが「錦旗」なのです。

駒は、昭和15年頃、木村名人が買い取って、60年に将棋博物館に寄託されて、写真はその時、当方が撮影した半切のパネル。

ミニ博物館でもある小生の仕事場に掲げているものです。

その直前に、木村名人家(3男・義徳さん)から小生に、その駒の鑑定要請があり、茅ヶ崎の木村名人家に伺いました。

名人ご夫妻はご健在で、駒は10組近くを拝見。

昼食には、名人、義徳さんとともに、大好物のうな重をいただきました。

目的の駒は、大橋家から名人が買い取った「後水尾天皇真筆の駒」。

「錦旗」のモデルの駒です。

当時、将棋博物館副館長の木村義徳さんから「本当に、大橋家の伝承どおり後水尾天皇の筆跡かどうか、鑑定して欲しい」とのことでした。

後水尾天皇は子供たちに「芸能と囲碁将棋はしてはいけない」と、訓戒書を残しているにもかかわらず、自分自ら駒を書くなんておかしいな。

と思っていました。

現物を見た結果、鑑定結果、筆跡はまぎれもなく水無瀬兼成そのものでした。

恐る恐るそのことを木村家の人たちに説明すると「そうだろうな・・。とにかく箔をつけたがる。世の中で良くある話」と。

御両人は納得されて、当方はホットしました。

鑑定結果は「将棋世界・博物館だより」にレポート。

つまり「錦旗」は、後水尾天皇の筆跡ではなく、兼成さんが遺した水無瀬駒であったことを、初めて明らかにした次第。

これに対してお答えいたします。

この駒は、大橋家に伝わっていたものです。

大橋家では、そのほかに水無瀬駒として伝えられている駒もありますが、この駒は「後水尾天皇筆」として伝えられてきました。

その理由はよくわかりませんが、小生の解釈では、「天皇が書いた駒」だとすることにより、同家の格を、より高めようとする意図が働いたものと考えます。

木村義徳さんも、同様のことを疑っておられたようで、将棋博物館に寄託するにあたって、大橋家の伝承が正しいのかどうか、ハッキリさておきたい気持ちで、鑑定を小生に要請されたのだと思います。

結果、小生は見た途端、これは水無瀬兼成さんの筆跡に間違いないと直感した次第です。

ですが、そのことを直ぐには言い出しにくい気持ちがよぎりましたが、事前に後水尾天皇の筆跡や訓戒書などを調べており、それらとは合致しないわけで、そのことを名人に申し上げた次第です。

大変貴重なお写真とお話をありがとうございまする。

「将棋駒ものがたり」によりますと、水無瀬兼成卿は

1590年から1602年の13年間に735組の駒を

制作なされたとのことです。駒の制作記録は、

水無瀬神宮に『将棊馬日記』として伝えられているそうです。

錦旗駒のルーツから発展していく駒の歴史は、江戸時代

から明治、大正、昭和から今日まで、続いている

素晴らしい日本の文化ですね。

ご指摘ありがとうございました。おっしゃる通り、大山名人家は誤記でした。大変な間違いで、確認をさぼっていました。

福井さんへ。

イヤハヤ。大きく持ち上げてくださって、恐縮至極です。どうしても、水無瀬兼成さんの筆跡には勝てません。

そのことは、40年ほど前に水無瀬神宮において、熊澤さんが「将棋駒日記」などの資料を再発見し、専門詳細を発表して我々に教えていただいたのです。

「将棋駒ものがたり」は、それを孫引きしているのですよ。