ウキペデイア情報から引用

ウキペデイア情報から引用

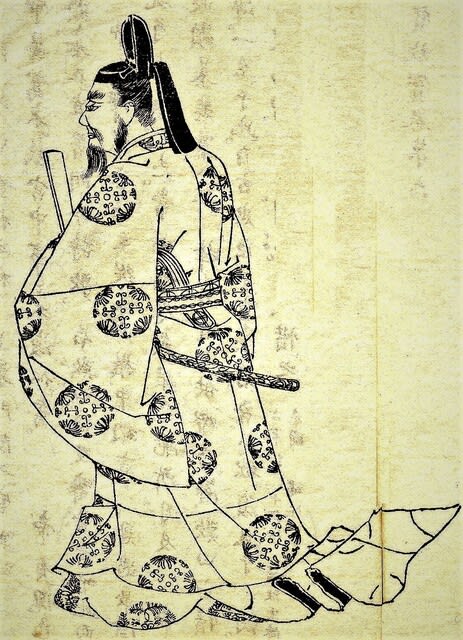

生涯

966年 ( 1歳)藤原兼家の五男として誕生

995年 (30歳)道長の長兄関白・道隆と三兄である道兼が次々と死去。道長、右大 臣、藤原氏長者となる

996年 (31歳)長徳の変で藤原伊周とその弟・隆家が失脚。左大臣に昇進。

1000年(35歳)長女・彰子が一条天皇の中宮(皇后)となる。

1008年(43歳)彰子が敦成親王を出産。

1012年(47歳)三条天皇に入内していた次女・妍子が中宮(皇后)となる

1016年(51歳)三条天皇が譲位し、敦成親王が即位(後一条天皇)、道長摂政となる。

1017年(52歳)摂政と氏長者を嫡男・頼通に譲る。太政大臣となる。

1018年 (53歳)三女・威子を後一条天皇に入内させる。威子の立后のときに「この世をば」を詠う。

1019年(54歳)病になり、剃髪して出家する。

1028年(62歳)死去

人物と逸話

- 花山天皇が深夜の宮殿をめぐる肝試しを命じた際には、道長一人大極殿まで行き、証拠として柱を削り取ってきたという(『大鏡』)。

- 父・兼家の葬儀の際、道長の堂々たる態度を見た源頼光は将帥の器であると感嘆して、自ら従うようになったという。

- 弓射に練達。 兄道隆は、弓比べを止めさせたという(『大鏡』)。

- 紫式部・和泉式部などの女流文学者を庇護し、自邸でも作文会や歌合を催したりした。 『源氏物語』の第一読者であり、紫式部にいつも原稿の催促をしていたといわれている。 また、主人公光源氏のモデルのひとりとも考えられている。

- 歌集『御堂関白集』を残し、自ら拾遺以下の勅撰歌人でもある。 もっとも道長本人は和歌より漢詩の方を得手としていたようである。

- 政治家としては、新制(長保元年令)を発令し、過差(贅沢)の禁止による社会秩序の引締や估価法の整備などの物価対策などにも取り組んだ(道長や実資が死ぬと公卿が社会政策に取り組む事はなくなり、院政や武家政権に政治の実権を奪われる遠因となる)。

さらなる、道長の凄さですが、『道長の33歳から56歳にかけての日記は「御堂関白記」(「法成寺摂政記」)と呼ばれ、自筆本14巻、書写本12巻が京都の陽明文庫に保存されている。 誤字・当て字が随所に散らばり、罵言も喜悦の言葉も素直に記してある。 当時の政治や貴族の生活に関する超一級の史料として、1951年に国宝に指定された。 また、2011年5月、ユネスコの「世界の記憶」へ推薦され、2013年に登録された。』

『世界の記憶』(「世界記憶遺産」から名称変更)は、2011年筑豊の炭鉱記録画(山本作兵衛)の作品群が日本で初めてユネスコ「世界記憶遺産」に登録され大きな話題をあつめました。 国内では現在まで6件(ユネスコのホームページにリンク)が登録されています。

- 山本作兵衛炭坑記録画・記録文書(2011年5月登録)

- 御堂関白記(2013年6月登録)

- 慶長遣欧使節関係資料(2013年6月登録)

- 舞鶴への生還 1945~1956シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録(2015年10月登録)

- 東寺百合文書(2015年10月登録)

- 上野三碑(2017年10月登録)

- 朝鮮通信使(2017年10月登録)

表題『藤原道長は巨人か妖怪か(天皇制と帝王制の共存・鼎立を創った怪物か)』の通り、藤原兼家の五男として誕生した傑出の人物でした。

(記事投稿日:2021/11/21、最終更新日:2024/11/30、#427)