| リビアを知るための60章 エリア・スタディーズ塩尻 和子明石書店このアイテムの詳細を見る |

北アフリカ・チュニジアの「ジャスミン革命」を機に、その親米・反米の別を問わず、中東・アラブの独裁政権下にある国々に広がった民主革命の波が、いよいよリビアにまで押し寄せてきました。過日紹介したフィフィさんのブログでは、「反米のリビアでは革命は起きない」と書かれていたにも関わらず。

私は、このフィフィさんの意見には必ずしも同意出来ませんでしたが、それでも、チュニジアやエジプトとは桁違いの豊富な石油収入があり、王制打倒の革命後はそれを一定国民にも分配してきた<筈の>リビアで、何故、前二国と同種の食糧暴動が広がったのか、ずっと疑問に思っていました。そして、今や自国民を爆撃するまでに堕落したリビアのカダフィ政権が、もはや「社会主義」や「アラブ民族主義」とも無縁の、ただの独裁政権にしか過ぎない事が次第に明らかになりながらも、その一方で、かつての王族によるカダフィ批判に対しても、「国民の困窮を他所に石油収入を独占していた輩が、何を今頃になって民衆の味方面しているのか」と、ずっと違和感を抱き続けていました。

「@amnkLibya さんによるリビア情報」というツイッターサイトに、その疑問を解くヒントが含まれているように思いますので、こちらでもその「つぶやき」の一部を紹介しておきます。但し、一部といってもそれなりに長文です。また、そのまま転載したのでは読みづらいので、ツイッターの「つぶやき」を繋ぎ合わせて小見出しを付けました。

もっと詳しく知りたい方は、くだんのツイッターサイトに参加してみたら良いかも知れません。私は、どうもまだツイッターには馴染めないので、紹介だけに留めておきます。確かに、「SOS」発信場面でのツイッターの即効性については分かるものの、140字超ごとに投稿を繰り替えさなければならない様では、余り即時的とも思えないのですが。

(前略)

●ベンガジという都市とリビア東部地域について

ベンガジは、1969年のカダフィによるクーデターの後に首都がトリポリに移されるまで、リビア(当時はリビア王国)の首都でした。当然、当時の王族やリビア東部の大部族、イタリアの植民地政策に抵抗した英雄を輩出したイスラーム教団の政治的・社会的基盤が非常に強かったわけです。だからこそカダフィとその同志達は、1969年の革命が成功した際に首都をリビア西部沿岸のトリポリに移したわけですが、それ以来ベンガジではリビア政府に対する不満がたまっているといわれています。2006年2月に起こったムハンマドの風刺画騒動(http://bit.ly/i9I5cI)に対する抗議デモが、最終的には体制批判に転じたように、首都トリポリの発展を前にして、ベンガジには政治的・社会的不満がたまっていたようです。つまり、ベンガジでの暴動は、単純に独裁的・非民主的な体制に対する抗議と民主化の要求というよりは、発展の集中するトリポリに対する不満、リビア東部を拠点とする部族勢力の政治的台頭の思惑などが、「民主化」の看板を借りて顕在化している状況だと考えた方が適切だと思われます。ただし、ベンガジの人々も、自身の立場を正当化するためのレトリックとして、「カダフィの独裁に対して立ちあがれ」「この国は腐敗している」「正義と民主化を!」といったメッセージをたくさん流しているわけです。

●カダフィ個人に対する国民の評価

オイルマネーのバラ撒きのおかげもあり、ベン・アリやムバーラクのように、国民の貧困を改善しないままカダフィと家族だけが富を私物化しているという批判は、国内ではそれほど聞かれません。とはいえ、革命から間もない70年~80年代には、「ジャマーヒーリーヤ思想」に代表されるラディカルな思想を国民に押し付け、思想統制や焚書を行い、多くの政治犯や亡命者、さらには革命の同志までもを処刑したことも事実です。実際、近年では09年のNYでの国連総会における演説や「テント騒動」、WikiLeaksで暴露されたような言動に代表されるカダフィの「予測不能」な振る舞いに、リビア国民自身が辟易していたのは確かでしょう。ただし、チュニジア同様リビアも国民の5割近くが25歳以下であり、つまりリビア国民のほとんどは、カダフィによる弾圧の嵐が吹き荒れ、国連や欧米による経済制裁によって物資が困窮していた時代を経験していません。例えばJETROは1981年の報告書で、「カダフィは「北アフリカの空隙地帯」「存在しない国」と言われていたこのリビアから、まさしく存在する国家を作り上げ、リビア人に地域主義や部族主義よりも一国の国民としての感情を優位に立たせることに成功した 」と述べています。砂漠で生まれ育ち、幼い頃から遊牧民の伝統とイスラームの教理に従って生活し、成長するにつれ旧王制の腐敗と外国勢力による搾取を糾弾し、ついには若くして革命を実行したカダフィ青年は、当時のリビアの人々が強い共感を得る要素をふんだんに兼ね備えていたといえます。「指導者に特別な思考能力や実行力があるということは別にして、普通指導者の性格構造は、彼の主張を受け入れるひとびとの特殊な性格構造を、より端的にはっきりと表していることが多い。指導者は、その支持者が既に心理的に準備している思想を、よりはっきりと率直に述べているのである」E.フロム 80年代に顕在化した米国との対立も、結果的にカダフィによる支配の正統性を高め、権威の確立に貢献したといえます。野田正彰は、リビア国民の間に「世界最大の国アメリカにこれほどまでに叩かれる国もまた、偉大に違いない」という「取り入れ」の心理機制が働いていたと述べています。カダフィとリビア政府は弾圧によってリビア国民を苦しめてきただけではありません。カダフィが断行した石油産業の国営化と石油価格のつり上げは、国家収入を劇的に増加させました。革命前の5年間の石油収入合計は約6000億円であったのに、革命後の5年間の合計は2兆円となったのです。政府は民衆の側からの自発的な組織と発言を厳しく禁じる代りに、オイルマネーによって家、自動車、病院、工場など国民が必要とするものを整備し、民衆の生活は確実に向上しました。教育制度も整備され、授業料は無料となったために識字率は大きく上昇したといわれます。で、某ハッシュタグを眺めていると、例えば以下のようなTweetが流れて、拡散されているわけです。(注:原文のまま。ツイートした人の名前は伏せます)「リビヤはアフリカ最大の産油国/最高のGDP、PP。にもかかわらず国民の3分の2は貧困層の一日$2以下の生活水準。」しかし以下のグラフを見て頂ければ、それが真実からかけ離れている、ということが分かるかと思います。「リビアの一人当たりの購買力平価ベースのGDP推移(1980~2010年)」http://bit.ly/hqK2cV 参考:世界経済のネタ帳「リビアの一人当たりのGDPの推移」http://bit.ly/dXU4Pf いまや「カダフィ大佐」の名と切り離してリビアを語ることはほぼ不可能であるほどに、カダフィと現代リビアが結びついているのは事実ですが、カダフィ個人をリビア社会の“突然変異分子”や”悪性腫瘍”として、彼自身が抱える文脈から切り離して捉えることはできません。さらに、そのようにして文脈から切り離され「アラブの狂犬」「狂った独裁者」とレッテル付けされた「カダフィ大佐」の動向をリビア人全体の表象として捉えてしまうと、そこからは極めて一面的なリビア像しか描かれ得ないと考えています。

●地域主義と部族主義にもとづいたベンガジでの局地的な反政府運動が、なぜ首都を含めたリビア全域に広がり、政府高官や外交官の辞職・離反などに結び付いたのか?

まず、反政府運動に対する武力を伴う鎮圧がきわめて苛烈なものであり、多数の死傷者が出たことに、国民がアレルギー反応を示したという点。政府の対応には当然ながらカダフィの判断が伴っており、ベンガジでの蜂起そのものとは異なる部分でカダフィ個人への批判が高まったと思われます。繰り返しになりますが、ベンガジに対する鎮圧があそこまで苛烈であったのも、前述の通りトリポリの現政権とベンガジの間に潜在的な対立・対立意識が根強く残っていたためだと思われます。リビア国内、もしくはリビア人からのものだと思われるTweetを眺めていると、「リビア国民のために」「国のために一致団結して…」といった表現がよく出てきます。裏を返せば、これはそのような枕詞によって反体制側の団結心と正当性・正統性を高めようとしている・・・という見方もできます。また、政権が動揺する中で、「もはやカダフィ/個人による独裁の時代ではない」という風潮は確実に高まっているでしょう。この点に関しては、これまで大きな動きこそなかったものの、リビア政府内部でもある程度の共有はなされていたと思われます。

(後略)

また、チュニジア・エジプトの記事で紹介した「中東の窓」ブログでも、リビア情勢について次のように解説しています。私も、この解説で述べられている内容が、概ね妥当な所ではないかと思います。

●リビア情勢(カッダーフィについて)

(前略)

(カダフィも)要するに当時はアラブ民族主義の旗手の一人として颯爽と登場し、また歴史的にもそれなりの役割もあり、また彼自身もそれなりの理想を有していたと思います。しかし、その後、アラブ民族主義などと言う旗印そのものが歴史的役割を終了し、独裁体制を維持するイデオロギーに堕落して行ったのではないかと、と言うことです。

それはイラクのサッダム・フセインにしろ、シリアのアサド大統領にしても同じことが言えるのではないでしょうか?

石油からの莫大な収入と個人的な政治的マヌーバーの力量で、ナセル、サダト、ムバラクと言う時代を生き抜いてきたが、矢張り彼の政治は時代錯誤になり、単なる独裁抑圧政治に堕して行ったのではないか、と言うのが一つの感想です。

彼の政治が耐用期限が過ぎたと申し上げたのはそう言う意味です。

しかし、あの老醜をさらしているカッダーフィも若い頃は颯爽としていたな、と改めて思いました。

(後略)

要するに、かつてのスターリン・毛沢東やアラブの指導者と同じく、「ミイラ取りがミイラになってしまった」という事でしょう。革命の波がベンガジなどのリビア東部から始まったのも、その背景には植民地時代からの部族・地域対立がある。王制時代は国王出身地として優遇されていた東部が、カダフィ政権によって冷遇され続けた事への反感が、革命の原動力となったのだ。本来ならそれを是正すべく、社会主義・民族主義を唱えたはずのカダフィも、結局はその壁を乗り越えられずに、かつての国王と同じ縁故政治に陥ってしまった。そういう意味で、「ミイラ取りがミイラになってしまった」のです。

だからと言って、「昔の旧ソ連や帝政・王制時代の方が良かった」で終わっていたのでは、単なる懐古趣味でしかない。大事なのは、「もっと幸せになれる世の中に作り変えていかなければならないし、それは今回の革命からも明らかなように、充分可能だ」という事です。リビア西部にも広がった革命の波が、カダフィの限界をも乗り越える事が出来るかどうか、非常に気になる所です。

そして翻って日本ではどうか? 二年前の「政権交代」が、ひょっとしたら50~60年代当時のナセルやカダフィによる最初の革命に準える事が出来るのかも知れません。それが今や「歴史的役割を終了」(実際は直ぐにメッキが剥げただけだったのですが)し、「昔の古い自民党政治への後戻り」ではなく、「もっと幸せになれる世の中に作り変えていかなければならない」という事ではないでしょうか。

(参考資料)

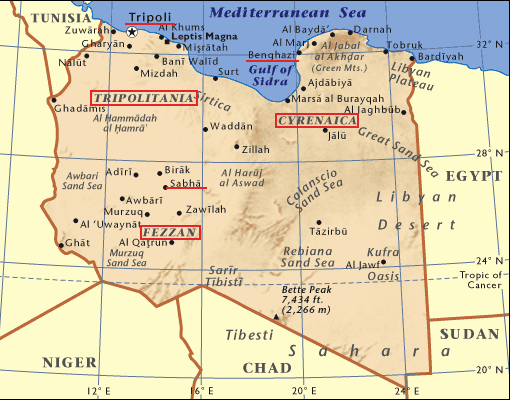

●リビアの地域区分

リビア国内は、東部のキレナイカCyrenaica(中心都市ベンガジBenqhazi)、西部のトリポリタニアTripolitania(中心都市・首都のトリポリTripoli)、内陸部のフェザーンFezzan(中心都市セブハSabha)の、以上三地域に分かれる。

●リビア近現代史略年表(ウィキペディアの記述より)

・1911年イタリアがオスマン・トルコに宣戦布告、リビアを植民地化。サヌーシー教団の反乱などを順次鎮圧。

・第二次大戦下の連合国による占領を経て、1951年に連合王国として独立。当時は西部のトリポリ、東部のベンガジによる二首都制だった。

・1955年の石油発見によるオイルマネー流入を背景に、当時のイドリス国王が中央集権を強化。連邦制を廃して単一国家に。

・1969年にカダフィら自由将校団による王制打倒クーデターで、リビア・アラブ共和国となる。後に直接民主制に基づく独自の人民主権国家(ジャマヒリア)を宣言。

・次第に周辺諸国と関係悪化。チュニジア・チャドに内政干渉。

・80年代には米国とも対立、1986年にレーガンによるトリポリ爆撃を招き、1988年にはパンナム機爆破テロ事件を起こす。

・1992~1999年には国連による経済制裁を受ける。

・2003年イラク戦争の頃から対米和解の方向に進む。米国とはテロ支援国家指定解除を経て2006年には国交正常化。

[Egypt] Revolution Now In Progress

貧富の差に怒る若者の焼身自殺から始まった北アフリカ・チュニジアの革命が、とうとうアラブ諸国全域に及んできた。スーダンでも焼身自殺が起こり、ヨルダンやイエメンでも数十年に渡る独裁政治に抗議するデモが広がっている。

しかも今回の場合は、かつてのイラン革命のような宗教指導者の主導によるものではなく、草の根の貧しい人々が、インターネットを介して直接立ち上がり、国境の枠を超えて急速に広がってきたものである。そういう意味では正に「市民革命」なのだ。

その革命の動きが、とうとうアラブの中心国家エジプトにまで及んできた。この国も、サダト前大統領の暗殺を機に戒厳令が施行されて以降、三十年以上もデモやストが禁止され、国民の権利が大幅に制限されてきた。議会や野党はあっても形だけで、ムバラク現大統領の下で、大企業や外国資本のみを優遇する政治が行われてきた。

その、集会もストもデモも禁止されてきた国で、今や市民が外出禁止令を蹴って抗議行動に立ち上がっている。国内第二の都市アレキサンドリアでは、デモ鎮圧に差し向けられた軍隊も、白旗を掲げて市民のデモに合流した。追い詰められたムバラク政権は、言葉だけの改革措置を打ち出す一方で、街のチンピラを雇って反政府デモを襲撃する所まで追い詰められている。

・・・と幾ら書いても、「所詮は遠い外国の、それも後進国エジプトの話。今の日本の我々には関係ない」なんて思っていません?そういう人には、まず次の文章を読んでもらいたい。

●でも、まぁ起こるべくしておきた革命なんですよね。だいたい三十年も政権を握ってる大統領がいる事自体が不自然なんですから。物心ついた時からずっとムバラクでしたよ。しかも、街の一角に掲げられた大統領の写真はたぶん就任当時の物から変わってないと思う。83歳の割に若く見えるのは何度となく繰り返された整形と、下からのライティングのおかげかとおもう。

●そもそもこの革命、エジプトの民主化運動なんて言葉で軽く繰られても、それでは深いところは読めませんよ。

エジプトは他のアラブ諸国に比べたらただ一点を除いては不自由なく生活している国ですからね。はっきりいいましょう、ムバラクは確かに長年政権を握ってきたので独裁政権です。しかし、それはアメリカの作った親米政権による独裁であるわけで、国民はその親米による独裁に憤慨しているのです。それはなぜ独裁政権である同じアラブの隣国リビアではこの時期に革命が起きないかとゆう理由が物語っています。要するに民主化を求めているならリビアでも同じように革命が起こっておかしくないですよね?つまりこれは民主化運動とは違うんです。親米政権にウンザリなんです。リビアはちなみに反米政権です。

●エジプトは対外的に良い面をしていますが、本当に外国人ばかりが優遇されていて、国民は虫けらのように扱う国です。極端な話、外国人の方が仕事に就きやすくてエジプト人はあぶれてるなんてこと、ほんとに過言ではないくらい。わたしもいく度となく大使館で不快な思いをしています。大使館に働いている外国人スタッフは高い給料をもらっていながらエジプトのために積極的に働いてもいない、それを嗜めると、エジプト人スタッフが外国人をかばい、同じ国民をバカにする。エジプトの政府の態度がまさにそれ。そんな事があたりまえの国だったんです。だからそれに不満を持ち度々旅行客を狙ったテロも起きたんです。エジプト政府に、海外ではなく、国民に目を向けて欲しい、または今の外国に媚び売る政権にダメージを与えるためにテロが起きていたわけです。

●今回のムバラク政権後、はたして誰がリーダーになるのか、いちばんかたずをのんで見守っているのがアメリカでしょうけど、なんてたって、デモを抑え込んでしまったら各国の民主化を進めよと非難し攻撃をしてきたこれまでの姿勢に矛盾がおきますから、ヒヤヒヤしながらも民衆を支持するなんて心にもない態度しちゃって。その見返りに反米政権が誕生しようもんならどうしましょうと心配で仕方ないでしょうね。

●野党であるムスリム同胞団の事が度々メディアで紹介される際に、この同胞団を過激派とイコールに誤解して解説する人がいますが、ちゃんと勉強した上で話をしていただきたい。それに足元すくわれて知識の無さが誇張されてしまいますよ。日本語でもアラブの政治の本を読めば書いてあるが、ムスリム同胞団は孤児院や病院などを設立し古くから民衆をサポートしてきた団体、組織であって、過激派とは全く異なる。むしろムスリム同胞団をアルカイダなどのように扱って世界にその誤解を広めたのはアメリカ。その方がアメリカに取って都合がよかったから。イスラムはテロだ、アルカイダなどとゆう単純かつ幼稚な思想をメディアを駆使して無知な人間に植え付けたことで、アラブの立場を窮地に追いやり、中東での立ち振る舞いを世界に納得させてきたんだから。 まぁ、でもそんなアメリカのパワーバランスももう崩れてきているわけで、その証拠にいまアラブの火薬庫から次々に噴煙が上がっているにもかかわらずそれを消火できずにいる。わたしはまさに世界地図が描き変えられる瞬間を目にしているようで身震いの連続なわけだが。

http://ameblo.jp/fifi2121/entry-10788441634.html

上記●印の一節は、いずれもFIFIさんという在日エジプト人占い師のブログの、「エジプトの夜明け~新たな一頁へ」という記事からの引用です。これは、あくまでも今回のエジプト革命について書かれたものですが、この上から三番目の段落を次のように置き換えると、今の日本にも殆どそのまま当てはまる事ばかりなのでは?

●日本は対外的に良い面をしていますが、本当に大企業ばかりが優遇されていて、労働者は虫けらのように扱う国です。極端な話、世襲のドラ息子の方がよい仕事に就きやすくて汗水たらして働く派遣社員はあぶれてるなんてこと、ほんとに過言ではないくらい。わたしもいく度となく職場で不快な思いをしています。大企業の経営者は高い給料をもらっていながら国民のために積極的に働いてもいない、米軍基地の米兵も思いやり予算で至れり尽くせりでいながら、騒音もジェット機墜落も強姦も垂れ流し放題で。それを嗜めると、政府役人は経営者や米兵ばかりをかばい、同じ国民をバカにする。日本の政府の態度がまさにそれ。そんな事があたりまえの国だったんです。だからそれに不満を持ち度々「勝ち組」を狙ったテロも秋葉原や広島マツダで起きたんです。日本政府に、大企業ではなく、国民に目を向けて欲しい、または今の米国に媚び売る政権にダメージを与えるためにテロが起きていたわけです。(笑)

また中には、「こんなもの市民革命なんかじゃない、裏で糸を引いているのは米国じゃないか」という人も居られるかも知れません。私もその疑惑は否定しません。世間の人は、とかくインターネットを手放しで評価しがちですが、あれを実際に牛耳っているのは、グーグルやマイクロソフトなどの米系資本です。そういう意味では、既存のマスコミとも本質的な部分では何ら変わらない。

今回のアラブ諸国の革命に際しても、「今までベンアリやムバラクといった独裁者を使って彼の国の民衆を抑えつけてきたが、このままでは反独裁の矛先が米国にも向かいかねない。もはや役立たずのベンアリやムバラクはお払い箱にして、もっとうまく支配できる人物に首を挿げ替えよう」との思惑も、あったのかも知れません。

でも、それを言い出したら、一昨年に日本で起こった政権交代も同じではないですか。「今まで自民党を使って日本の民衆を抑えつけてきたが、このままでは反自民の矛先が米国にも向かいかねない。もはや役立たずの自民党はお払い箱にして、本質的には自民党と何ら変わらないが(小沢一郎を筆頭に)、よりマシなイメージの民主党に首を挿げ替えよう」と。

しかし、それでも、その自民党政治に国民が痛めつけられてきたのは事実でしょう。だから政権交代は起こるべくして起こった。それで終わりではなく、それはあくまでも始まりにしか過ぎないのです。自民党を葬った国民が、民主党や米国の思惑をも乗り越えて、この日本を、本当に自由や民主主義や人権が保障される国にしていけるかどうかは、偏に国民の力にかかっているのです。

今回のアラブの革命についても、それと全く同じでは。これはあくまで未確認情報ですが、あの情報鎖国で知られる北朝鮮の民衆にも、アラブ諸国の革命のニュースは、携帯電話などを通して密かに伝わりつつあるそうです。もしこれで北朝鮮にも、マルコス独裁政権を打倒したフィリピンのピープルズパワーや、東欧の「ベルリンの壁」崩壊みたいな事が起こったら、日本は北朝鮮にも遅れをとる事になってしまうでしょう。

(参考資料:追記あり)

・速報874号 エジプトの若者からのメッセージ(Translators United for Peace:TUP)

http://www.tup-bulletin.org/modules/contents/index.php?content_id=906

・腐敗と武力がエジプト国内で作り上げたもの(マスコミに載らない海外記事)

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-c1fc.html

・中東の窓>エジプト情勢関連記事

http://blog.livedoor.jp/abu_mustafa/archives/cat_73682.html

・The Egypt Protests > TotallyCoolPix(注:ツイッターに公開された市民決起の写真)

http://totallycoolpix.com/2011/01/the-egypt-protests/?sms_ss=twitter&at_xt=4d4315405b5394d2,0

貧富の差に怒る若者の焼身自殺から始まった北アフリカ・チュニジアの革命が、とうとうアラブ諸国全域に及んできた。スーダンでも焼身自殺が起こり、ヨルダンやイエメンでも数十年に渡る独裁政治に抗議するデモが広がっている。

しかも今回の場合は、かつてのイラン革命のような宗教指導者の主導によるものではなく、草の根の貧しい人々が、インターネットを介して直接立ち上がり、国境の枠を超えて急速に広がってきたものである。そういう意味では正に「市民革命」なのだ。

その革命の動きが、とうとうアラブの中心国家エジプトにまで及んできた。この国も、サダト前大統領の暗殺を機に戒厳令が施行されて以降、三十年以上もデモやストが禁止され、国民の権利が大幅に制限されてきた。議会や野党はあっても形だけで、ムバラク現大統領の下で、大企業や外国資本のみを優遇する政治が行われてきた。

その、集会もストもデモも禁止されてきた国で、今や市民が外出禁止令を蹴って抗議行動に立ち上がっている。国内第二の都市アレキサンドリアでは、デモ鎮圧に差し向けられた軍隊も、白旗を掲げて市民のデモに合流した。追い詰められたムバラク政権は、言葉だけの改革措置を打ち出す一方で、街のチンピラを雇って反政府デモを襲撃する所まで追い詰められている。

・・・と幾ら書いても、「所詮は遠い外国の、それも後進国エジプトの話。今の日本の我々には関係ない」なんて思っていません?そういう人には、まず次の文章を読んでもらいたい。

●でも、まぁ起こるべくしておきた革命なんですよね。だいたい三十年も政権を握ってる大統領がいる事自体が不自然なんですから。物心ついた時からずっとムバラクでしたよ。しかも、街の一角に掲げられた大統領の写真はたぶん就任当時の物から変わってないと思う。83歳の割に若く見えるのは何度となく繰り返された整形と、下からのライティングのおかげかとおもう。

●そもそもこの革命、エジプトの民主化運動なんて言葉で軽く繰られても、それでは深いところは読めませんよ。

エジプトは他のアラブ諸国に比べたらただ一点を除いては不自由なく生活している国ですからね。はっきりいいましょう、ムバラクは確かに長年政権を握ってきたので独裁政権です。しかし、それはアメリカの作った親米政権による独裁であるわけで、国民はその親米による独裁に憤慨しているのです。それはなぜ独裁政権である同じアラブの隣国リビアではこの時期に革命が起きないかとゆう理由が物語っています。要するに民主化を求めているならリビアでも同じように革命が起こっておかしくないですよね?つまりこれは民主化運動とは違うんです。親米政権にウンザリなんです。リビアはちなみに反米政権です。

●エジプトは対外的に良い面をしていますが、本当に外国人ばかりが優遇されていて、国民は虫けらのように扱う国です。極端な話、外国人の方が仕事に就きやすくてエジプト人はあぶれてるなんてこと、ほんとに過言ではないくらい。わたしもいく度となく大使館で不快な思いをしています。大使館に働いている外国人スタッフは高い給料をもらっていながらエジプトのために積極的に働いてもいない、それを嗜めると、エジプト人スタッフが外国人をかばい、同じ国民をバカにする。エジプトの政府の態度がまさにそれ。そんな事があたりまえの国だったんです。だからそれに不満を持ち度々旅行客を狙ったテロも起きたんです。エジプト政府に、海外ではなく、国民に目を向けて欲しい、または今の外国に媚び売る政権にダメージを与えるためにテロが起きていたわけです。

●今回のムバラク政権後、はたして誰がリーダーになるのか、いちばんかたずをのんで見守っているのがアメリカでしょうけど、なんてたって、デモを抑え込んでしまったら各国の民主化を進めよと非難し攻撃をしてきたこれまでの姿勢に矛盾がおきますから、ヒヤヒヤしながらも民衆を支持するなんて心にもない態度しちゃって。その見返りに反米政権が誕生しようもんならどうしましょうと心配で仕方ないでしょうね。

●野党であるムスリム同胞団の事が度々メディアで紹介される際に、この同胞団を過激派とイコールに誤解して解説する人がいますが、ちゃんと勉強した上で話をしていただきたい。それに足元すくわれて知識の無さが誇張されてしまいますよ。日本語でもアラブの政治の本を読めば書いてあるが、ムスリム同胞団は孤児院や病院などを設立し古くから民衆をサポートしてきた団体、組織であって、過激派とは全く異なる。むしろムスリム同胞団をアルカイダなどのように扱って世界にその誤解を広めたのはアメリカ。その方がアメリカに取って都合がよかったから。イスラムはテロだ、アルカイダなどとゆう単純かつ幼稚な思想をメディアを駆使して無知な人間に植え付けたことで、アラブの立場を窮地に追いやり、中東での立ち振る舞いを世界に納得させてきたんだから。 まぁ、でもそんなアメリカのパワーバランスももう崩れてきているわけで、その証拠にいまアラブの火薬庫から次々に噴煙が上がっているにもかかわらずそれを消火できずにいる。わたしはまさに世界地図が描き変えられる瞬間を目にしているようで身震いの連続なわけだが。

http://ameblo.jp/fifi2121/entry-10788441634.html

上記●印の一節は、いずれもFIFIさんという在日エジプト人占い師のブログの、「エジプトの夜明け~新たな一頁へ」という記事からの引用です。これは、あくまでも今回のエジプト革命について書かれたものですが、この上から三番目の段落を次のように置き換えると、今の日本にも殆どそのまま当てはまる事ばかりなのでは?

●日本は対外的に良い面をしていますが、本当に大企業ばかりが優遇されていて、労働者は虫けらのように扱う国です。極端な話、世襲のドラ息子の方がよい仕事に就きやすくて汗水たらして働く派遣社員はあぶれてるなんてこと、ほんとに過言ではないくらい。わたしもいく度となく職場で不快な思いをしています。大企業の経営者は高い給料をもらっていながら国民のために積極的に働いてもいない、米軍基地の米兵も思いやり予算で至れり尽くせりでいながら、騒音もジェット機墜落も強姦も垂れ流し放題で。それを嗜めると、政府役人は経営者や米兵ばかりをかばい、同じ国民をバカにする。日本の政府の態度がまさにそれ。そんな事があたりまえの国だったんです。だからそれに不満を持ち度々「勝ち組」を狙ったテロも秋葉原や広島マツダで起きたんです。日本政府に、大企業ではなく、国民に目を向けて欲しい、または今の米国に媚び売る政権にダメージを与えるためにテロが起きていたわけです。(笑)

また中には、「こんなもの市民革命なんかじゃない、裏で糸を引いているのは米国じゃないか」という人も居られるかも知れません。私もその疑惑は否定しません。世間の人は、とかくインターネットを手放しで評価しがちですが、あれを実際に牛耳っているのは、グーグルやマイクロソフトなどの米系資本です。そういう意味では、既存のマスコミとも本質的な部分では何ら変わらない。

今回のアラブ諸国の革命に際しても、「今までベンアリやムバラクといった独裁者を使って彼の国の民衆を抑えつけてきたが、このままでは反独裁の矛先が米国にも向かいかねない。もはや役立たずのベンアリやムバラクはお払い箱にして、もっとうまく支配できる人物に首を挿げ替えよう」との思惑も、あったのかも知れません。

でも、それを言い出したら、一昨年に日本で起こった政権交代も同じではないですか。「今まで自民党を使って日本の民衆を抑えつけてきたが、このままでは反自民の矛先が米国にも向かいかねない。もはや役立たずの自民党はお払い箱にして、本質的には自民党と何ら変わらないが(小沢一郎を筆頭に)、よりマシなイメージの民主党に首を挿げ替えよう」と。

しかし、それでも、その自民党政治に国民が痛めつけられてきたのは事実でしょう。だから政権交代は起こるべくして起こった。それで終わりではなく、それはあくまでも始まりにしか過ぎないのです。自民党を葬った国民が、民主党や米国の思惑をも乗り越えて、この日本を、本当に自由や民主主義や人権が保障される国にしていけるかどうかは、偏に国民の力にかかっているのです。

今回のアラブの革命についても、それと全く同じでは。これはあくまで未確認情報ですが、あの情報鎖国で知られる北朝鮮の民衆にも、アラブ諸国の革命のニュースは、携帯電話などを通して密かに伝わりつつあるそうです。もしこれで北朝鮮にも、マルコス独裁政権を打倒したフィリピンのピープルズパワーや、東欧の「ベルリンの壁」崩壊みたいな事が起こったら、日本は北朝鮮にも遅れをとる事になってしまうでしょう。

(参考資料:追記あり)

・速報874号 エジプトの若者からのメッセージ(Translators United for Peace:TUP)

http://www.tup-bulletin.org/modules/contents/index.php?content_id=906

・腐敗と武力がエジプト国内で作り上げたもの(マスコミに載らない海外記事)

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-c1fc.html

・中東の窓>エジプト情勢関連記事

http://blog.livedoor.jp/abu_mustafa/archives/cat_73682.html

・The Egypt Protests > TotallyCoolPix(注:ツイッターに公開された市民決起の写真)

http://totallycoolpix.com/2011/01/the-egypt-protests/?sms_ss=twitter&at_xt=4d4315405b5394d2,0

Tunisia: protests continue(アルジャジーラ動画:蜂起が成功したチュニジアの最新映像)

今回は予定を変更して、まずこのニュースから。北アフリカのチュニジアで、23年間も事実上の独裁者として君臨してきたベンアリ大統領が、民衆デモによって、この14日に遂に退陣に追い込まれました。このデモは、失業し野菜の露天商として細々と生計を立てていた若者が、警察の横暴な取り締まりに対して、抗議の焼身自殺を決行した事から始まりました。この事が、20%にも上る若者の失業率や、物価高騰に苦しめられてきた民衆の怒りに火をつけました。デモや暴動が首都をはじめ全国各地に飛び火し、非常事態宣言や夜間外出禁止令などを以ってしても抑えつける事が出来なくなり、とうとう政権崩壊にまで至りました。

この国は、アラブ諸国の中でも近代化が進み、最近は観光業にも力を入れていました。カルタゴの古代遺跡や、チュニジアンブルーと呼ばれる青色の窓の装飾、古都カイラワーンや、シディ・ブ・サイドやジェルバ島などの地中海岸の保養地、サハラ砂漠のラクダツアーや先住民族ベルベル人の穴居住宅などで、とりわけバックパッカーの間では、ちょっとした有名観光地になっていました。

また、政治的にも、曲がりなりにも議会制民主主義が機能し、野党も活動している、アラブ諸国の中では数少ない国のひとつでした。

でも、それはあくまでも表面上だけの事でした。国内では秘密警察の網の目が光り、野党はあっても形だけで、労働組合も単一の御用組合以外はすべて弾圧されてきました。その下で、独立後30年ほどは初代大統領ブルギバの下で「社会主義」を真似た独裁政治が行われた後、ブルギバを追放して第2代大統領に就任したベンアリによって、今度は逆に、日本で言えば小泉政治に相当するような、経済規制緩和や輸入自由化、国営企業の民営化が、世界銀行やIMF(国際通貨基金)からの融資と引き換えに強行されました(←この事は日本のマスコミは殆んど取り上げない)。

その結果、貧富の格差がどんどん拡大し、80年代以降はイスラム原理主義勢力(アルナハダ)によるテロも頻発するようになりました。政府はそれらの抵抗を悉く力で抑えつけ、「西欧流民主主義のショーウィンドー」を今まで装ってきたのが、ここに来て遂に破綻したのです。

これは何もチュニジアだけに限った話ではありません。エジプトのコプト教徒による反政府デモも、きっかけは先日のコプト教会での自爆テロに対する政府の不手際から起こったものですが、その背景には同国のムバラク独裁政権やその下での格差拡大に対する民衆の不満増大がある事は間違いありません。

経済危機に端を発したギリシャのデモ・暴動や、年金制度改悪に端を発したフランスのデモ・暴動も、本質的にはチュニジアやエジプトのものと全く同じものです。また、かつては「米国の裏庭」とみなされてきた中南米諸国でも、親米独裁政権が次々と一掃され、今や左派政権だらけになってしまった理由も、それと全く同じです。

去年、菅総理が「日本もギリシャのようになってはいけない」と発言しましたが、そんなものは、所詮は財界の言い分にしか過ぎません。労働者の側からすれば全く逆です。ここは寧ろ「日本の民衆も、チュニジア・ギリシャ・フランス・中南米の民衆や、チョン・テイルさんの焼身自殺を機に奴隷根性を乗り越えていった韓国の民衆のように闘わなければならない」と言い換えなければならないと思います。

(関連記事)

・チュニジア、ベンアリ政権崩壊=23年間の独裁体制に幕-大統領はサウジに亡命(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110115-00000015-jij-int

・デモ隊と警察衝突、市民14人死亡…チュニジア(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110110-00000464-yom-int

・チュニジア暴動の発端は「就職できなかった大卒者の焼身自殺」(低気温のエクスタシーbyはなゆー)

http://alcyone.seesaa.net/article/180089094.html

・中東の窓

http://blog.livedoor.jp/abu_mustafa/

・チュニジア研究 on Hatena

http://d.hatena.ne.jp/beautifultunisia/

・チュニジア経済:政府管理の下、安定成長を持続(三菱東京UFJ銀行、PDFファイル)

これはあくまでも財界目線からみた記事である事に注意。

http://www.bk.mufg.jp/report/ecostl2010/ldnreport_20101202.pdf

・テュニジア-織り成す文明の闘争と調和(原清という人のチュニジア滞在記)

たまたま見つけたHPですが、この国の姿が分かりやすく説明されていると思います。

http://www2.pf-x.net/~informant/tunisia/tunisiaessay.htm

●追記1 チュニジアの「普天間問題」

チュニジアは旧仏領植民地から1956年に独立した国だが、独立後もフランス軍は国内第4の都市ビゼルトの海軍基地に居座ったままだった。このフランス軍基地が返還されたのは1963年だが、そこに至るまでは決して平穏な道のりではなかった。駐留フランス軍と政府軍との間の戦闘では、千人からのビゼルト市民が犠牲になった(←この事も日本のマスコミは前者以上に取り上げない)。

それには勿論、当時の情勢の助けもあった。当時はアフリカ諸国の独立が相次いだ民族独立の時代で、チュニジアも独立後は隣国アルジェリアの独立闘争を物心両面で支援した。初代大統領ブルギバが形だけでも「社会主義」を唱えたのも、この当時の世相による所が大きい。しかし、所詮はそれは形だけのものだった。農地改革で誕生した協同組合の幹部には旧地主が居座り、「独立の父」ブルギバも次第に独裁色を強め、やがて腹心のベンアリによって国外追放されてしまう。そのベンアリも、ブルギバと同じ道を歩んだ挙句に、最期には同じ様に追放されてしまったのだから、正に歴史の皮肉という他ない。

しかし、そんな親西欧の独裁国家ですら、日本よりは遥かにマトモな自主独立外交を展開してきたのだ。そして内政面においても、一時は「社会主義」を標榜し、上辺だけとはいえ格差是正に乗り出した事もあったのだ。普天間問題、派遣法改正骨抜き、消費増税・法人減税一つとっても、財界・米国第一で国民生活の事なぞまるで眼中にない、今の民主党政権や自民とその亜流政党に、チュニジアの独裁政権を批判する資格が果たしてあるかどうか。

●追記2 チュニジアと日本共産党

何故、中東のイスラム国家チュニジアの話に日本の共産党が登場するのか。それは、日本の将来を考える上でも、決して避けて通れない問題があると考えるからだ。イラク戦争に反対の共産党は、アラブ諸国との連帯を唱え、サウジアラビアなどの王制諸国の政府とも活発に交流を続けている。この「野党外交」自体は無碍に否定すべき事ではなく、寧ろ当時の自民党や今の民主党政権の対米従属外交と比べたら、遥かにマトモな姿勢だと思う。

しかし、仮にも労働者の国際連帯を謳う以上は、政権党以上に本来の友党(共産党系その他の左翼政党)や労働者との交流を優先すべきではないか。そして今回の事態では、いち早く同国民衆の闘いを支援すべきではないか。それが、幾らイラク戦争反対の為とは言え、同国の独裁与党RCD(立憲民主連合)との交流ばかりに目が行っているようでは、自民・民主の与党外交とも本質的には何ら変わらないではないか。(「しんぶん赤旗」2006.11.6付「チュニジア国際シンポ開幕/緒方副委員長出席/49政党・組織参加」)

この問題が如実に現れているのが、同党と中国・北朝鮮との関係だ。それらの国々における人権侵害や少数民族抑圧と、どう向き合うかが問われている。その点をクリア出来ない限り、今後日本での支持拡大は難しいだろう。

勿論、その共産党を批判し、普天間問題や格差問題でも米国の提灯持ちをするしか能のない、今の政府・財界、自民党その他の右翼保守勢力や、チュニジアの事態についても他人事の報道にばかり終始している日本の御用マスコミに、共産党の野党外交を批判する資格はない。しかし、当の共産党自身も、そこに安住している限り、万年野党から抜け出す事は出来ないだろう。

今回は予定を変更して、まずこのニュースから。北アフリカのチュニジアで、23年間も事実上の独裁者として君臨してきたベンアリ大統領が、民衆デモによって、この14日に遂に退陣に追い込まれました。このデモは、失業し野菜の露天商として細々と生計を立てていた若者が、警察の横暴な取り締まりに対して、抗議の焼身自殺を決行した事から始まりました。この事が、20%にも上る若者の失業率や、物価高騰に苦しめられてきた民衆の怒りに火をつけました。デモや暴動が首都をはじめ全国各地に飛び火し、非常事態宣言や夜間外出禁止令などを以ってしても抑えつける事が出来なくなり、とうとう政権崩壊にまで至りました。

この国は、アラブ諸国の中でも近代化が進み、最近は観光業にも力を入れていました。カルタゴの古代遺跡や、チュニジアンブルーと呼ばれる青色の窓の装飾、古都カイラワーンや、シディ・ブ・サイドやジェルバ島などの地中海岸の保養地、サハラ砂漠のラクダツアーや先住民族ベルベル人の穴居住宅などで、とりわけバックパッカーの間では、ちょっとした有名観光地になっていました。

また、政治的にも、曲がりなりにも議会制民主主義が機能し、野党も活動している、アラブ諸国の中では数少ない国のひとつでした。

| E08 地球の歩き方 チュニジア 2010~2011地球の歩き方編集室ダイヤモンド社このアイテムの詳細を見る |

でも、それはあくまでも表面上だけの事でした。国内では秘密警察の網の目が光り、野党はあっても形だけで、労働組合も単一の御用組合以外はすべて弾圧されてきました。その下で、独立後30年ほどは初代大統領ブルギバの下で「社会主義」を真似た独裁政治が行われた後、ブルギバを追放して第2代大統領に就任したベンアリによって、今度は逆に、日本で言えば小泉政治に相当するような、経済規制緩和や輸入自由化、国営企業の民営化が、世界銀行やIMF(国際通貨基金)からの融資と引き換えに強行されました(←この事は日本のマスコミは殆んど取り上げない)。

その結果、貧富の格差がどんどん拡大し、80年代以降はイスラム原理主義勢力(アルナハダ)によるテロも頻発するようになりました。政府はそれらの抵抗を悉く力で抑えつけ、「西欧流民主主義のショーウィンドー」を今まで装ってきたのが、ここに来て遂に破綻したのです。

これは何もチュニジアだけに限った話ではありません。エジプトのコプト教徒による反政府デモも、きっかけは先日のコプト教会での自爆テロに対する政府の不手際から起こったものですが、その背景には同国のムバラク独裁政権やその下での格差拡大に対する民衆の不満増大がある事は間違いありません。

経済危機に端を発したギリシャのデモ・暴動や、年金制度改悪に端を発したフランスのデモ・暴動も、本質的にはチュニジアやエジプトのものと全く同じものです。また、かつては「米国の裏庭」とみなされてきた中南米諸国でも、親米独裁政権が次々と一掃され、今や左派政権だらけになってしまった理由も、それと全く同じです。

去年、菅総理が「日本もギリシャのようになってはいけない」と発言しましたが、そんなものは、所詮は財界の言い分にしか過ぎません。労働者の側からすれば全く逆です。ここは寧ろ「日本の民衆も、チュニジア・ギリシャ・フランス・中南米の民衆や、チョン・テイルさんの焼身自殺を機に奴隷根性を乗り越えていった韓国の民衆のように闘わなければならない」と言い換えなければならないと思います。

(関連記事)

・チュニジア、ベンアリ政権崩壊=23年間の独裁体制に幕-大統領はサウジに亡命(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110115-00000015-jij-int

・デモ隊と警察衝突、市民14人死亡…チュニジア(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110110-00000464-yom-int

・チュニジア暴動の発端は「就職できなかった大卒者の焼身自殺」(低気温のエクスタシーbyはなゆー)

http://alcyone.seesaa.net/article/180089094.html

・中東の窓

http://blog.livedoor.jp/abu_mustafa/

・チュニジア研究 on Hatena

http://d.hatena.ne.jp/beautifultunisia/

・チュニジア経済:政府管理の下、安定成長を持続(三菱東京UFJ銀行、PDFファイル)

これはあくまでも財界目線からみた記事である事に注意。

http://www.bk.mufg.jp/report/ecostl2010/ldnreport_20101202.pdf

・テュニジア-織り成す文明の闘争と調和(原清という人のチュニジア滞在記)

たまたま見つけたHPですが、この国の姿が分かりやすく説明されていると思います。

http://www2.pf-x.net/~informant/tunisia/tunisiaessay.htm

●追記1 チュニジアの「普天間問題」

チュニジアは旧仏領植民地から1956年に独立した国だが、独立後もフランス軍は国内第4の都市ビゼルトの海軍基地に居座ったままだった。このフランス軍基地が返還されたのは1963年だが、そこに至るまでは決して平穏な道のりではなかった。駐留フランス軍と政府軍との間の戦闘では、千人からのビゼルト市民が犠牲になった(←この事も日本のマスコミは前者以上に取り上げない)。

それには勿論、当時の情勢の助けもあった。当時はアフリカ諸国の独立が相次いだ民族独立の時代で、チュニジアも独立後は隣国アルジェリアの独立闘争を物心両面で支援した。初代大統領ブルギバが形だけでも「社会主義」を唱えたのも、この当時の世相による所が大きい。しかし、所詮はそれは形だけのものだった。農地改革で誕生した協同組合の幹部には旧地主が居座り、「独立の父」ブルギバも次第に独裁色を強め、やがて腹心のベンアリによって国外追放されてしまう。そのベンアリも、ブルギバと同じ道を歩んだ挙句に、最期には同じ様に追放されてしまったのだから、正に歴史の皮肉という他ない。

しかし、そんな親西欧の独裁国家ですら、日本よりは遥かにマトモな自主独立外交を展開してきたのだ。そして内政面においても、一時は「社会主義」を標榜し、上辺だけとはいえ格差是正に乗り出した事もあったのだ。普天間問題、派遣法改正骨抜き、消費増税・法人減税一つとっても、財界・米国第一で国民生活の事なぞまるで眼中にない、今の民主党政権や自民とその亜流政党に、チュニジアの独裁政権を批判する資格が果たしてあるかどうか。

●追記2 チュニジアと日本共産党

何故、中東のイスラム国家チュニジアの話に日本の共産党が登場するのか。それは、日本の将来を考える上でも、決して避けて通れない問題があると考えるからだ。イラク戦争に反対の共産党は、アラブ諸国との連帯を唱え、サウジアラビアなどの王制諸国の政府とも活発に交流を続けている。この「野党外交」自体は無碍に否定すべき事ではなく、寧ろ当時の自民党や今の民主党政権の対米従属外交と比べたら、遥かにマトモな姿勢だと思う。

しかし、仮にも労働者の国際連帯を謳う以上は、政権党以上に本来の友党(共産党系その他の左翼政党)や労働者との交流を優先すべきではないか。そして今回の事態では、いち早く同国民衆の闘いを支援すべきではないか。それが、幾らイラク戦争反対の為とは言え、同国の独裁与党RCD(立憲民主連合)との交流ばかりに目が行っているようでは、自民・民主の与党外交とも本質的には何ら変わらないではないか。(「しんぶん赤旗」2006.11.6付「チュニジア国際シンポ開幕/緒方副委員長出席/49政党・組織参加」)

この問題が如実に現れているのが、同党と中国・北朝鮮との関係だ。それらの国々における人権侵害や少数民族抑圧と、どう向き合うかが問われている。その点をクリア出来ない限り、今後日本での支持拡大は難しいだろう。

勿論、その共産党を批判し、普天間問題や格差問題でも米国の提灯持ちをするしか能のない、今の政府・財界、自民党その他の右翼保守勢力や、チュニジアの事態についても他人事の報道にばかり終始している日本の御用マスコミに、共産党の野党外交を批判する資格はない。しかし、当の共産党自身も、そこに安住している限り、万年野党から抜け出す事は出来ないだろう。

・飛幡祐規のパリの窓から:年金改革反対運動に揺れるフランス(レイバーネット日本)

http://www.labornetjp.org/news/2010/1023pari

・「高校生であることと市民であることは矛盾しない」 (仏年金カイカク反対の高校生運動指導者の言葉)(村野瀬玲奈の秘書課広報室)

http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-2061.html

・年金カイカク反対デモをするフランスの高校生たち(同上)

http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-2051.html

・フランス:上院が年金改革法案採択、労組側はデモ継続へ(毎日新聞)

http://mainichi.jp/select/world/europe/news/20101023k0000e030016000c.html

・フランス:マルセイユ、路上にゴミ1万トン…スト2週間超(同上)

http://mainichi.jp/select/world/news/20101026k0000e030034000c.html

日本ではあまり報じられていませんが、フランスでは、この夏以降、年金制度の改悪に反対する人民の闘いが急速に広まっています。サルコジ政権が進める、年金支給開始年齢の60歳から62歳への段階的引き上げや、年金保険料支払い期間の1年延長などの措置に対して、野党や労組は一致して反対を表明しています。フランス国内の世論調査でも、国民の約7割もの人々が、この改悪案にノーを突きつけています。各地のデモやストには、既に300万人近くの人々が参加するまでになっています。その中でも特に、若者や高校生が続々と反対運動に立ち上がっている事が、この間の大きな特徴です。村野瀬さんのブログにその若者の声が掲載されていますので、その一部を次に引用しておきます。

・(何故デモに参加するのか問われて)「なんでって、引退の時のためだよ!」

・「何歳までかわからないけど、ずっと働かされて仕事で死ぬのは嫌だよ。横断幕もないけど、適当に即興でデモをやっているよ。」

・「引退は若者の問題である」「若者は苦役にあえぎ、高齢者は貧困にあえぐ、こんな社会は要らない!」(若者たちがデモで掲げたアピール・スローガン)

・「仕事からの引退は高校生の問題でもある。ぼくらの両親はぼくらのために働いて、ぼくらは両親のために働く。親たちがあまり遅い年齢にならないうちによい引退生活をおくれるように。ぼくらがその年齢になるときにはもう年金システムはないかもね。」

・「若者に仕事を与えず、高齢者にはさらに仕事をさせるってことか。」

このフランスの高校生たちの何と偉い事か!自分たちが高校生だった頃はどうだったか振り返ってみれば、その偉さが分かります。実際に、私も高校生の頃は、年金や高齢者の雇用・福祉の問題なぞ、及びもつきませんでした。それが、このフランスの若者たちは、将来の年金支給額がそれまでの生涯賃金によって決定づけられ、若い時の低賃金・不安定雇用がそのまま老後の福祉の貧困に繋がっている事を、既に高校生の年齢で見抜いているのです。

翻って今の日本の若者は、高齢者は一体どうでしょうか。若者は若者で、「俺らはこんなに低賃金で働かされているのに、何でオヤジは俺たちよりも恵まれているのだ」と、「妬み差別」宜しく、その不満の矛先を「団塊の世代」に向けるしか能がない。もう方やオヤジもオヤジで、「俺らはひたすら馬車馬のように働いてきたのに、今の若者はたるんどる」と、高度成長期にしか通用しない精神論を一方的に振り回すばかりで、今の貧困問題の深刻さをなかなか理解しようとしない。そうして、フランスの若者が「搾取されている事自体に怒る」のとは対照的に、日本では若者も高齢者も「搾取が公平でない事に怒る」(呆)。この違いは一体どこから来るのでしょうか。

一つには歴史の違いがあるでしょう。フランスは何と言っても「フランス革命」「人権宣言」の国です。人民自らが国王専制を倒して自由と人権を勝ち取ってきた歴史があります。

この点については、フランスは欧州の中でも特に秀でています。英国がいまだ王室や貴族のくびきから完全に解放されずに、米国の言う自由が所詮は「資本家天国の下での搾取の自由」でしかないのに引き換え、フランス人民は、国王・貴族の圧制とも資本家の横暴とも、互角に闘ってきたのですから。

翻って日本ではどうか。明治維新は、単に権力者が幕府から天皇の政府に交替しただけであって、お世辞にも革命だったとは言えません。戦後の民主化も、それを米国に強いる上で日本国内外の世論の後押しがあったとは言え、それでも直接的には米国から与えられたものでしかなかった。日本にも、自由民権運動や大正デモクラシーなどの形で一定の芽生えはありましたが、これが革命にまで発展する事は遂にありませんでした。

それが日仏の学校教育の違いにも現れています。日本では、「ゆとり教育は子どもを甘やかす」「競争教育でビシバシ鍛えろ」と、愚にもつかない精神論が今だに幅を利かせています。しかし、フランスではそうではありません。日本の様に「とにかく覚えろ、無条件に従え」と競争で締め上げたり、それに付いて来れない落ちこぼれを「ゆとり教育」で放ったらかしにするのではなく、「何故そうなるのか」「ずっとそのままで良いのか」「変えるとしたら、どこを、どのように、どの方法で変えるべきなのか」を、みんなでとことん議論する中で、何らかの結論を導き出そうとします。その中から、付け焼刃ではない真の学力が育まれるし、付和雷同でも利己主義でもなく、自分の人権も他人の人権もともに尊重できる人間が育つのです。

その件でいつも不思議に思うのが、靖国右翼だけでなく橋下徹あたりの政治家までもが、「平成維新」と称して、やたら当時の価値観を持ち上げようとする事です。確かに坂本龍馬はカッコ良いですが、あれもドラマだから言える事であって、21世紀のこの日本の現実政治に、当時の尊皇攘夷の価値観をそのまま持ち込まれたのでは、国民は堪ったものではありません。幾らそれが例えに過ぎないにしても、あまりにも例えがアナクロ過ぎます。

今だ「真の革命成らず」の日本では、ストやデモは「あまり良からぬ事」にしか過ぎず、それよりもひたすら「暴れん坊将軍」「水戸黄門」的なものにすがろうとする、そんな封建的な雰囲気が、この21世紀になってもまだ其処彼処(そこかしこ)に残っているでしょう。その寄りかかりの対象が「小泉純一郎」「橋下徹」であったり「小沢一郎」であったりする訳ですが、これと北朝鮮の金正日崇拝と一体どこが違うのでしょうかね。「日本は北朝鮮とは違って民主的だ」と、幾ら上辺だけ取り繕った所で、本質的な部分では何ら変わらないと思うのですが。北朝鮮の国民も、これが「我々流の民主主義」だと思い込んでいるからこそ、自国の正式国名に「民主主義人民共和国」の文字を冠しているのでしょうに。

以上少し横道に逸れましたが、勿論、そのフランスの民主主義にも限界はあります。その最大の限界は、せっかく革命と人権の理念を掲げながらも、長い間その対象が生粋のフランス人だけに限られ、旧植民地の人たちや東欧・中東からの移民については、ほとんど顧みられなかった事です。いまだに南太平洋のタヒチやニューカレドニアに広大な植民地を有し、そこで核実験を繰り返し、フランス国内でもロマ人(ジプシー)やユダヤ人、アフリカ・中東系移民に対する差別が激しいのも、フランス人が植民地主義から完全に決別できていないからです。

でも、それも近年、世論の運動や政府の施策によって、徐々に克服されつつあると聞いています。この点についても、翻って日本はどうかと尋ねられたら、返す言葉がないですね。在日コリアン・中国人・東南アジア系・日系外国人に対する差別が、今も拡大再生産されている現状一つとっても、日本人が植民地主義のくびきから完全に解放されるのには、まだまだ時間がかかるでしょう。

ただ、これだけは確実に言えるでしょうね。

若し日本でもフランス式の民主教育が行われていたら、ウチの職場の社畜・奴隷労働がそのまま容認されるような事はまず有り得なかったでしょうし、従業員と会社、下請けと元請の関係も、とっくに、もっと民主的なものになっているでしょう。

http://www.labornetjp.org/news/2010/1023pari

・「高校生であることと市民であることは矛盾しない」 (仏年金カイカク反対の高校生運動指導者の言葉)(村野瀬玲奈の秘書課広報室)

http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-2061.html

・年金カイカク反対デモをするフランスの高校生たち(同上)

http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-2051.html

・フランス:上院が年金改革法案採択、労組側はデモ継続へ(毎日新聞)

http://mainichi.jp/select/world/europe/news/20101023k0000e030016000c.html

・フランス:マルセイユ、路上にゴミ1万トン…スト2週間超(同上)

http://mainichi.jp/select/world/news/20101026k0000e030034000c.html

日本ではあまり報じられていませんが、フランスでは、この夏以降、年金制度の改悪に反対する人民の闘いが急速に広まっています。サルコジ政権が進める、年金支給開始年齢の60歳から62歳への段階的引き上げや、年金保険料支払い期間の1年延長などの措置に対して、野党や労組は一致して反対を表明しています。フランス国内の世論調査でも、国民の約7割もの人々が、この改悪案にノーを突きつけています。各地のデモやストには、既に300万人近くの人々が参加するまでになっています。その中でも特に、若者や高校生が続々と反対運動に立ち上がっている事が、この間の大きな特徴です。村野瀬さんのブログにその若者の声が掲載されていますので、その一部を次に引用しておきます。

・(何故デモに参加するのか問われて)「なんでって、引退の時のためだよ!」

・「何歳までかわからないけど、ずっと働かされて仕事で死ぬのは嫌だよ。横断幕もないけど、適当に即興でデモをやっているよ。」

・「引退は若者の問題である」「若者は苦役にあえぎ、高齢者は貧困にあえぐ、こんな社会は要らない!」(若者たちがデモで掲げたアピール・スローガン)

・「仕事からの引退は高校生の問題でもある。ぼくらの両親はぼくらのために働いて、ぼくらは両親のために働く。親たちがあまり遅い年齢にならないうちによい引退生活をおくれるように。ぼくらがその年齢になるときにはもう年金システムはないかもね。」

・「若者に仕事を与えず、高齢者にはさらに仕事をさせるってことか。」

このフランスの高校生たちの何と偉い事か!自分たちが高校生だった頃はどうだったか振り返ってみれば、その偉さが分かります。実際に、私も高校生の頃は、年金や高齢者の雇用・福祉の問題なぞ、及びもつきませんでした。それが、このフランスの若者たちは、将来の年金支給額がそれまでの生涯賃金によって決定づけられ、若い時の低賃金・不安定雇用がそのまま老後の福祉の貧困に繋がっている事を、既に高校生の年齢で見抜いているのです。

翻って今の日本の若者は、高齢者は一体どうでしょうか。若者は若者で、「俺らはこんなに低賃金で働かされているのに、何でオヤジは俺たちよりも恵まれているのだ」と、「妬み差別」宜しく、その不満の矛先を「団塊の世代」に向けるしか能がない。もう方やオヤジもオヤジで、「俺らはひたすら馬車馬のように働いてきたのに、今の若者はたるんどる」と、高度成長期にしか通用しない精神論を一方的に振り回すばかりで、今の貧困問題の深刻さをなかなか理解しようとしない。そうして、フランスの若者が「搾取されている事自体に怒る」のとは対照的に、日本では若者も高齢者も「搾取が公平でない事に怒る」(呆)。この違いは一体どこから来るのでしょうか。

一つには歴史の違いがあるでしょう。フランスは何と言っても「フランス革命」「人権宣言」の国です。人民自らが国王専制を倒して自由と人権を勝ち取ってきた歴史があります。

この点については、フランスは欧州の中でも特に秀でています。英国がいまだ王室や貴族のくびきから完全に解放されずに、米国の言う自由が所詮は「資本家天国の下での搾取の自由」でしかないのに引き換え、フランス人民は、国王・貴族の圧制とも資本家の横暴とも、互角に闘ってきたのですから。

翻って日本ではどうか。明治維新は、単に権力者が幕府から天皇の政府に交替しただけであって、お世辞にも革命だったとは言えません。戦後の民主化も、それを米国に強いる上で日本国内外の世論の後押しがあったとは言え、それでも直接的には米国から与えられたものでしかなかった。日本にも、自由民権運動や大正デモクラシーなどの形で一定の芽生えはありましたが、これが革命にまで発展する事は遂にありませんでした。

それが日仏の学校教育の違いにも現れています。日本では、「ゆとり教育は子どもを甘やかす」「競争教育でビシバシ鍛えろ」と、愚にもつかない精神論が今だに幅を利かせています。しかし、フランスではそうではありません。日本の様に「とにかく覚えろ、無条件に従え」と競争で締め上げたり、それに付いて来れない落ちこぼれを「ゆとり教育」で放ったらかしにするのではなく、「何故そうなるのか」「ずっとそのままで良いのか」「変えるとしたら、どこを、どのように、どの方法で変えるべきなのか」を、みんなでとことん議論する中で、何らかの結論を導き出そうとします。その中から、付け焼刃ではない真の学力が育まれるし、付和雷同でも利己主義でもなく、自分の人権も他人の人権もともに尊重できる人間が育つのです。

その件でいつも不思議に思うのが、靖国右翼だけでなく橋下徹あたりの政治家までもが、「平成維新」と称して、やたら当時の価値観を持ち上げようとする事です。確かに坂本龍馬はカッコ良いですが、あれもドラマだから言える事であって、21世紀のこの日本の現実政治に、当時の尊皇攘夷の価値観をそのまま持ち込まれたのでは、国民は堪ったものではありません。幾らそれが例えに過ぎないにしても、あまりにも例えがアナクロ過ぎます。

今だ「真の革命成らず」の日本では、ストやデモは「あまり良からぬ事」にしか過ぎず、それよりもひたすら「暴れん坊将軍」「水戸黄門」的なものにすがろうとする、そんな封建的な雰囲気が、この21世紀になってもまだ其処彼処(そこかしこ)に残っているでしょう。その寄りかかりの対象が「小泉純一郎」「橋下徹」であったり「小沢一郎」であったりする訳ですが、これと北朝鮮の金正日崇拝と一体どこが違うのでしょうかね。「日本は北朝鮮とは違って民主的だ」と、幾ら上辺だけ取り繕った所で、本質的な部分では何ら変わらないと思うのですが。北朝鮮の国民も、これが「我々流の民主主義」だと思い込んでいるからこそ、自国の正式国名に「民主主義人民共和国」の文字を冠しているのでしょうに。

以上少し横道に逸れましたが、勿論、そのフランスの民主主義にも限界はあります。その最大の限界は、せっかく革命と人権の理念を掲げながらも、長い間その対象が生粋のフランス人だけに限られ、旧植民地の人たちや東欧・中東からの移民については、ほとんど顧みられなかった事です。いまだに南太平洋のタヒチやニューカレドニアに広大な植民地を有し、そこで核実験を繰り返し、フランス国内でもロマ人(ジプシー)やユダヤ人、アフリカ・中東系移民に対する差別が激しいのも、フランス人が植民地主義から完全に決別できていないからです。

でも、それも近年、世論の運動や政府の施策によって、徐々に克服されつつあると聞いています。この点についても、翻って日本はどうかと尋ねられたら、返す言葉がないですね。在日コリアン・中国人・東南アジア系・日系外国人に対する差別が、今も拡大再生産されている現状一つとっても、日本人が植民地主義のくびきから完全に解放されるのには、まだまだ時間がかかるでしょう。

ただ、これだけは確実に言えるでしょうね。

若し日本でもフランス式の民主教育が行われていたら、ウチの職場の社畜・奴隷労働がそのまま容認されるような事はまず有り得なかったでしょうし、従業員と会社、下請けと元請の関係も、とっくに、もっと民主的なものになっているでしょう。

6月11日(金)18時半から、大阪・天満橋の「エルおおさか」(府立労働センター)5階会議室で開催された、標記の集会に参加してきました。今回はその報告を簡単にしておきます。

集会を主催したのは、米国女性反戦団体コードピンクと国法協(国際法律家協会)という2つの団体の大阪支部です。コードピンクというのは、ブッシュ政権時代に、米国ホワイトハウスの前で座り込みをしていた団体です。国法協については、実は余り良く知らなかったのですが、民法協(民主法律家協会)の国際版みたいなものではないかと。その支部が大阪にもあったのですね。まずはそれにびっくり。

当日は何とか仕事を済ませて、開演ギリギリに会場に飛び込みました。会場には既に40~50名の方が詰め掛けており、前府知事選候補者の梅田章二弁護士が、ビデオ上映準備の為に、最前列でノートパソコンを操作されていました。そして、まもなく、パルコープの理事もされていた藤永延代さんの司会で、ガザのビデオ上映、コードピンク活動家で元米軍大佐のアン・ライトさんという方によるガザ支援船内からの告発メールの紹介、清末愛砂さんによる情勢報告と行動提起、その後に質疑応答という流れで、21時近くまで集会が開催されました。

下記写真は、向かって左側が、アン・ライトさんと日本のNGOによる昨年末のエジプト側からのガザ支援の試み(この時は最終的にエジプト政府の許可が下りずに断念、ピンクのパネルを掲げている人の右の、青い服の人がそう?)、同じく右側が、6月11日当日の緊急集会での清末さん(分かりにくいですが、奥でこちらに向けてマイクを持って喋っている人がそうです)の講演の様子を映したものです。

実際にガザ支援船の中で起こった事については、アン・ライトさんからコードピンク関係者の小川さん(文中ではHisaeさん)宛てに送られた次のメール全文(日本語訳)に、その生々しい様子が書かれていますので、まずはそちらをお読み下さい。当該メールについては、スペースの関係で段落間の空行を省略したのと、明らかな誤字の訂正以外は、全てそのままの形で転載しました。

(転載開始)

2010年6月10日

Hisaeさんへ、

ガザ解放支援船から戻ったばかりです。昨晩ニューヨーク市で報告集会を開き、私が船上で目撃したことを報告し、ガザの封鎖を終わらせるのに私たちに何が出来るのかを語りました。

私は、9人の乗客を殺害し、50人に重傷を負わせたイスラエルの攻撃を目撃しました。3年にわたって続くイスラエルの封鎖で閉じ込められた150万人のガザの人々への人道支援物資を運ぶ非武装の6隻の民間の商業船に乗船しガザに向かっていた時に突然の襲撃を受けたのです。

9名もの尊い命を奪い、公海上で海賊行為を行い、700人の乗客を拿捕し、我々の意思に反してイスラエルに36時間にわたって投獄し、(コンピューター、カメラ、携帯電話、スーツケースなど)すべての所持品を没収したイスラエル軍に私は心の底からの怒りをおぼえています。

恐ろしい、ぞっとするような経験でしたが、船上で殺された男性の妻が信じておられるように、我々は正しい事をしたと今も信念を持って申し上げられます。

悲しいことに、イスラエル軍は又もや法律違反の間違った行為に動員され、9名もの罪のない民間人を殺戮しました。世の中の多くの政府からガザ封鎖を停止するようイスラエルに求める声があがっています。

私は、良心を持つ世界中のすべての人々に呼びかけます。どうか、自分たちの国の政府に世界一の青空監獄と化したガザの封鎖をやめさせるようその権力と影響力を行使しなさいと圧力をかけ続けてください!

私の訴えがアメリカ中の地域に届きますように。私の講演旅行を支える寄付を訴えます。ミ皆さんの町へ私、または他の講師の派遣をご希望の場合は是非ご連絡ください。

ガザに関するこの正確なデータ・シートを地元の議員や友人に送ってください。でたらめな情報が飛び交っています。真実を伝えましょう。支援船の殺戮行為に関する客観的な全面調査を求めましょう。ガザ封鎖を解くことに常に焦点をあてながら。

有難うございます。みなさんの町でお会いしましょう。

アン・ライト

元米軍大佐

(転載終了)

メール文中にある「でたらめな情報」というのは、イスラエル側が吹聴する「ガザを実効支配しているハマスはテロリスト」「そのテロリストと我々イスラエルは交戦状態にあるのだから、たとえ公海上で民間人に対してと言えども、臨検を行う権利がある」「その臨検に対して、支援船乗組員の方が武装して襲ってきたので、我々はやむなく応戦したのだ」という類の情報でしょう。

それに対しては、清末さんが講演で応えていたように、

●如何に交戦状態ではあっても、公海上で民間人に対して、この様な行為に出る事は出来ない。これらの行為は全て国際法(ジュネーブ条約・ハーグ条約)違反である。

●先に襲撃したのが実際はイスラエル軍の特殊部隊であるのは、映像でも明らかになっている。そもそも、素人のジャーナリストや活動家が、どうやって素手で軍の特殊部隊に立ち向かえるというのか。

●それに対するイスラエル側の反証なるものも、いずれも包丁やこん棒の類でしかない。包丁なんて料理には必需品だし、こん棒の類も船内の現場においては別段珍しいものではない。いすれもイスラエル側による情報操作でしかない。

●ハマスがテロリストというのも、決め付け以上の何物でもない。ハマス内部にイスラム原理主義の潮流がある事についても、イスラエル国内においてもテロリスト紛いの宗教右派が公然と活動しているのと、同じでしかない。自ら内部の過激派は平然と泳がせておきながら、ハマスやパレスチナ側だけを論う事は出来ない。

●そもそも、民主的選挙で選出されたハマスを認めないのは、米国やイスラエルのいう民主主義が、所詮はユダヤ人のみに許された「アパルトヘイト民主主義」でしかないからではないか。

●今回の事件は、ガザ支援船へのイスラエルの蛮行も然る事ながら、そこに至る過程そのものが、結局はイスラエルによるパレスチナ・ガザへのテロ行為でしかなかったという事実こそ、押さえておかなければならない。1993年当初は鳴り物入りで喧伝されたオスロ合意自体も、結果的にはイスラエルによるガザ全面封鎖と、ヨルダン川西岸の「アパルトヘイト化」を促進しただけに終わってしまった。ガザ・パレスチナ問題の本質は、決して日米がいうような「報復の連鎖=どっちもどっち」にあるのではない。イスラエルというシオニズム国家によるパレスチナのアパルトヘイト・一方的植民地化こそが、その真の原因である。

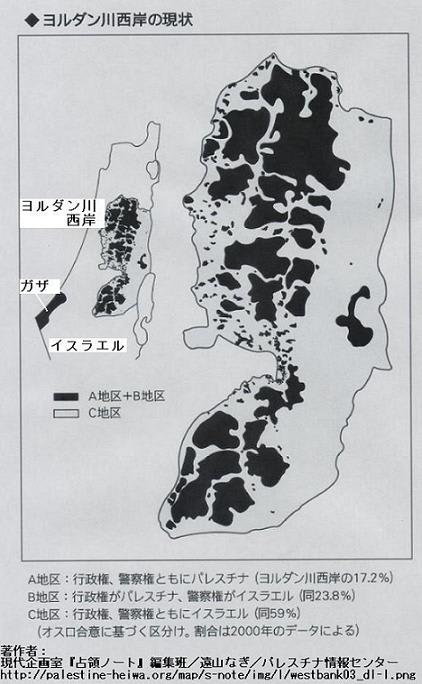

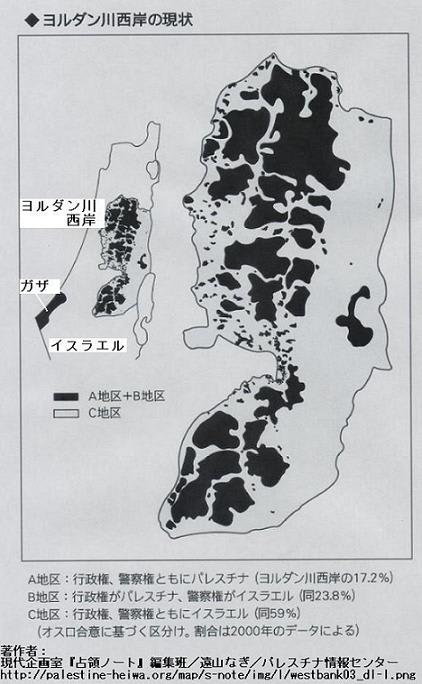

この最後の「ガザ・パレスチナ問題の本質」については、実際にパレスチナの地図を見れば一目瞭然です。下記がその地図ですが、イスラエル国内にはイスラエル政府の権力が隅々まで及ぶのに対して、パレスチナ(ヨルダン川西岸・ガザ)については自治政府の権限はその域内の一部にしか及ばないのを見ても明らかです。

黒く塗られた範囲(自治政府の行政権が及ぶ範囲)は、ヨルダン川西岸においては全体の4割でしかなく、それも細切れに寸断されています。それ以外の所には、イスラエルの手でユダヤ人の入植地や専用道路が作られ、それを守る為に、今度はイスラエルの分離壁が、元来の境界線(第一次中東戦争後の休戦ライン、通称グリーンライン)を越えてパレスチナ領奥深くに食い込む形で作られ、パレスチナが将来もイスラエルの支配下から抜け出せないように仕向けられているのです。

かつてはヨルダン川西岸だけでなくガザもそうでした。現在はイスラエル軍撤退・入植地撤去によって、ガザに関しては自治政府(現在はハマス)の支配が全体に及ぶ形になってはいますが、これとても決してガザの自立を意図したものではなく、逆にガザ全体を一つのゲットー、アン・ライトさんのいう「世界一の青空監獄」に仕立て上げる為のものでしかなかったのです。これがイスラエルによるガザ封鎖の本質です。それに対する抗議と人道支援を、今回イスラエルが武力で押しつぶしたのです。

この本質を押さえずして、「報復の連鎖=どっちもどっち」論に立つ限り、「盗人イスラエルにも一分の理」という「でたらめな情報」に惑わされてしまうのです。この「どっちもどっち」というのが曲者で、恰も平和を希求する厭戦気分を代弁するかの様に見えて、実際には侵略者を免罪する役割を果たす場合があるのです。

例えばこんな場合です。パレスチナ問題とは直接関係ありませんが、「どっちもどっち」論の分かりやすい例として。―今、右翼は盛んに「過去の戦争は侵略ではなく自衛だった」という事を言っています。通州事件(1937年)などの例を引いて、「先に挑発してきたのは中国側であり、日本はやむにやまれず応戦しただけだ」と。しかし、そもそも北京郊外の通州は日本の領土だったのか。れっきとした中国領であり、そこに日本軍が一方的に進駐してきたからこそ、現地の軍隊(それも実際は日本の傀儡軍だったのだが)と諍いになったのでしょうが。それを果たして「どっちもどっち」で済ます事が出来るでしょうか。

これは何も右派だけとは限りません。左派・リベラルも例外ではありません。それが証拠に、「平和とよりよき生活」を旨とする「大阪いずみ市民生協」も、80年代末から90年代にかけての一時期に、海外生協との国際交流の名目で、イスラエル生協連との交流を臆面も無く掲げ、「地球の歩き方・イスラエル編」に掲載されていた観光地図を、そのまま研修資料に引用するような誤りを犯しました。本来ならば、パレスチナ人民支援やイスラエル国内平和勢力との連帯こそ、真っ先に掲げなければならなかったにも関わらず。

当時、これは流石にあんまりだと、それにしぶとく異を唱え、当時の役員を言い訳に回らせた事のある私も、「どっちもどっち」論にとらわれていたという意味では五十歩百歩で、当時オスロ合意を手放しで礼賛していました。(この当時の経緯については、是非元パルコープ理事の藤永さんにも意見を伺いたかったのですが、時間切れで聞きそびれてしまいました)

後段の「いずみ生協」の例で、何故左派・リベラルがこんな誤りを犯してしまったかを考えると、やはりそこには、「かつてのナチのホロコーストや、現在の周辺アラブ諸国からの重圧にも負けずに、けなげに民主国家建設を進めている国」という、イスラエルに対する誤ったイメージがあるからではないでしょうか。実際に重圧を受けているのは、パレスチナ人の難民・国民であるにも関わらず。

勿論、かつてのナチス・ドイツによるホロコーストは、決して許されるものではありません。しかし、イスラエル建国の発端となったシオニズム運動についても、ナチと同様の自民族優越・他民族蔑視の選民思想が潜んでいるのは事実です。これはナチの蛮行を以ってしても、免罪されるものではありません。日本のアジア侵略が、米国による東京大空襲・原爆投下や、旧ソ連によるシベリア抑留によっても、免罪される事がないのと同様に。

今回のガザ支援船襲撃事件の本質は、イスラエルの侵略性にこそ在り、それ以外の要素は全て副次的要素にしか過ぎません。確かにハマス内部にはテロを容認するイスラム原理主義の潮流もありますが、それはイスラエル内部のユダヤ教・シオニスト右派も同様です。シオニスト右派を泳がせておいて、ハマスの一部だけを論っても、何ら説得力はありません。イスラエルが民主国家だという宣伝も、民主的選挙で選ばれたハマスを排除し、パレスチナ自治区をアパルトヘイトのゲットーと化し、イスラエル国内のパレスチナ人を二級市民扱いしている時点で、詭弁でしかありません。イスラエルが本当にパレスチナとの共存を望むならば、自らをユダヤ国家とする選民思想(他民族排外主義)と完全に決別してこそ、初めて可能になるのではないでしょうか。そこで初めて、国内におけるユダヤ人とアラブ人の最終的地位についても議論出来る、次の新たなステップに移行出来ると思います。

集会を主催したのは、米国女性反戦団体コードピンクと国法協(国際法律家協会)という2つの団体の大阪支部です。コードピンクというのは、ブッシュ政権時代に、米国ホワイトハウスの前で座り込みをしていた団体です。国法協については、実は余り良く知らなかったのですが、民法協(民主法律家協会)の国際版みたいなものではないかと。その支部が大阪にもあったのですね。まずはそれにびっくり。

当日は何とか仕事を済ませて、開演ギリギリに会場に飛び込みました。会場には既に40~50名の方が詰め掛けており、前府知事選候補者の梅田章二弁護士が、ビデオ上映準備の為に、最前列でノートパソコンを操作されていました。そして、まもなく、パルコープの理事もされていた藤永延代さんの司会で、ガザのビデオ上映、コードピンク活動家で元米軍大佐のアン・ライトさんという方によるガザ支援船内からの告発メールの紹介、清末愛砂さんによる情勢報告と行動提起、その後に質疑応答という流れで、21時近くまで集会が開催されました。

下記写真は、向かって左側が、アン・ライトさんと日本のNGOによる昨年末のエジプト側からのガザ支援の試み(この時は最終的にエジプト政府の許可が下りずに断念、ピンクのパネルを掲げている人の右の、青い服の人がそう?)、同じく右側が、6月11日当日の緊急集会での清末さん(分かりにくいですが、奥でこちらに向けてマイクを持って喋っている人がそうです)の講演の様子を映したものです。

実際にガザ支援船の中で起こった事については、アン・ライトさんからコードピンク関係者の小川さん(文中ではHisaeさん)宛てに送られた次のメール全文(日本語訳)に、その生々しい様子が書かれていますので、まずはそちらをお読み下さい。当該メールについては、スペースの関係で段落間の空行を省略したのと、明らかな誤字の訂正以外は、全てそのままの形で転載しました。

(転載開始)

2010年6月10日

Hisaeさんへ、

ガザ解放支援船から戻ったばかりです。昨晩ニューヨーク市で報告集会を開き、私が船上で目撃したことを報告し、ガザの封鎖を終わらせるのに私たちに何が出来るのかを語りました。

私は、9人の乗客を殺害し、50人に重傷を負わせたイスラエルの攻撃を目撃しました。3年にわたって続くイスラエルの封鎖で閉じ込められた150万人のガザの人々への人道支援物資を運ぶ非武装の6隻の民間の商業船に乗船しガザに向かっていた時に突然の襲撃を受けたのです。

9名もの尊い命を奪い、公海上で海賊行為を行い、700人の乗客を拿捕し、我々の意思に反してイスラエルに36時間にわたって投獄し、(コンピューター、カメラ、携帯電話、スーツケースなど)すべての所持品を没収したイスラエル軍に私は心の底からの怒りをおぼえています。

恐ろしい、ぞっとするような経験でしたが、船上で殺された男性の妻が信じておられるように、我々は正しい事をしたと今も信念を持って申し上げられます。

悲しいことに、イスラエル軍は又もや法律違反の間違った行為に動員され、9名もの罪のない民間人を殺戮しました。世の中の多くの政府からガザ封鎖を停止するようイスラエルに求める声があがっています。

私は、良心を持つ世界中のすべての人々に呼びかけます。どうか、自分たちの国の政府に世界一の青空監獄と化したガザの封鎖をやめさせるようその権力と影響力を行使しなさいと圧力をかけ続けてください!

私の訴えがアメリカ中の地域に届きますように。私の講演旅行を支える寄付を訴えます。ミ皆さんの町へ私、または他の講師の派遣をご希望の場合は是非ご連絡ください。

ガザに関するこの正確なデータ・シートを地元の議員や友人に送ってください。でたらめな情報が飛び交っています。真実を伝えましょう。支援船の殺戮行為に関する客観的な全面調査を求めましょう。ガザ封鎖を解くことに常に焦点をあてながら。

有難うございます。みなさんの町でお会いしましょう。

アン・ライト

元米軍大佐

(転載終了)

メール文中にある「でたらめな情報」というのは、イスラエル側が吹聴する「ガザを実効支配しているハマスはテロリスト」「そのテロリストと我々イスラエルは交戦状態にあるのだから、たとえ公海上で民間人に対してと言えども、臨検を行う権利がある」「その臨検に対して、支援船乗組員の方が武装して襲ってきたので、我々はやむなく応戦したのだ」という類の情報でしょう。

それに対しては、清末さんが講演で応えていたように、

●如何に交戦状態ではあっても、公海上で民間人に対して、この様な行為に出る事は出来ない。これらの行為は全て国際法(ジュネーブ条約・ハーグ条約)違反である。

●先に襲撃したのが実際はイスラエル軍の特殊部隊であるのは、映像でも明らかになっている。そもそも、素人のジャーナリストや活動家が、どうやって素手で軍の特殊部隊に立ち向かえるというのか。

●それに対するイスラエル側の反証なるものも、いずれも包丁やこん棒の類でしかない。包丁なんて料理には必需品だし、こん棒の類も船内の現場においては別段珍しいものではない。いすれもイスラエル側による情報操作でしかない。

●ハマスがテロリストというのも、決め付け以上の何物でもない。ハマス内部にイスラム原理主義の潮流がある事についても、イスラエル国内においてもテロリスト紛いの宗教右派が公然と活動しているのと、同じでしかない。自ら内部の過激派は平然と泳がせておきながら、ハマスやパレスチナ側だけを論う事は出来ない。

●そもそも、民主的選挙で選出されたハマスを認めないのは、米国やイスラエルのいう民主主義が、所詮はユダヤ人のみに許された「アパルトヘイト民主主義」でしかないからではないか。

●今回の事件は、ガザ支援船へのイスラエルの蛮行も然る事ながら、そこに至る過程そのものが、結局はイスラエルによるパレスチナ・ガザへのテロ行為でしかなかったという事実こそ、押さえておかなければならない。1993年当初は鳴り物入りで喧伝されたオスロ合意自体も、結果的にはイスラエルによるガザ全面封鎖と、ヨルダン川西岸の「アパルトヘイト化」を促進しただけに終わってしまった。ガザ・パレスチナ問題の本質は、決して日米がいうような「報復の連鎖=どっちもどっち」にあるのではない。イスラエルというシオニズム国家によるパレスチナのアパルトヘイト・一方的植民地化こそが、その真の原因である。

この最後の「ガザ・パレスチナ問題の本質」については、実際にパレスチナの地図を見れば一目瞭然です。下記がその地図ですが、イスラエル国内にはイスラエル政府の権力が隅々まで及ぶのに対して、パレスチナ(ヨルダン川西岸・ガザ)については自治政府の権限はその域内の一部にしか及ばないのを見ても明らかです。

黒く塗られた範囲(自治政府の行政権が及ぶ範囲)は、ヨルダン川西岸においては全体の4割でしかなく、それも細切れに寸断されています。それ以外の所には、イスラエルの手でユダヤ人の入植地や専用道路が作られ、それを守る為に、今度はイスラエルの分離壁が、元来の境界線(第一次中東戦争後の休戦ライン、通称グリーンライン)を越えてパレスチナ領奥深くに食い込む形で作られ、パレスチナが将来もイスラエルの支配下から抜け出せないように仕向けられているのです。

かつてはヨルダン川西岸だけでなくガザもそうでした。現在はイスラエル軍撤退・入植地撤去によって、ガザに関しては自治政府(現在はハマス)の支配が全体に及ぶ形になってはいますが、これとても決してガザの自立を意図したものではなく、逆にガザ全体を一つのゲットー、アン・ライトさんのいう「世界一の青空監獄」に仕立て上げる為のものでしかなかったのです。これがイスラエルによるガザ封鎖の本質です。それに対する抗議と人道支援を、今回イスラエルが武力で押しつぶしたのです。

この本質を押さえずして、「報復の連鎖=どっちもどっち」論に立つ限り、「盗人イスラエルにも一分の理」という「でたらめな情報」に惑わされてしまうのです。この「どっちもどっち」というのが曲者で、恰も平和を希求する厭戦気分を代弁するかの様に見えて、実際には侵略者を免罪する役割を果たす場合があるのです。

例えばこんな場合です。パレスチナ問題とは直接関係ありませんが、「どっちもどっち」論の分かりやすい例として。―今、右翼は盛んに「過去の戦争は侵略ではなく自衛だった」という事を言っています。通州事件(1937年)などの例を引いて、「先に挑発してきたのは中国側であり、日本はやむにやまれず応戦しただけだ」と。しかし、そもそも北京郊外の通州は日本の領土だったのか。れっきとした中国領であり、そこに日本軍が一方的に進駐してきたからこそ、現地の軍隊(それも実際は日本の傀儡軍だったのだが)と諍いになったのでしょうが。それを果たして「どっちもどっち」で済ます事が出来るでしょうか。

これは何も右派だけとは限りません。左派・リベラルも例外ではありません。それが証拠に、「平和とよりよき生活」を旨とする「大阪いずみ市民生協」も、80年代末から90年代にかけての一時期に、海外生協との国際交流の名目で、イスラエル生協連との交流を臆面も無く掲げ、「地球の歩き方・イスラエル編」に掲載されていた観光地図を、そのまま研修資料に引用するような誤りを犯しました。本来ならば、パレスチナ人民支援やイスラエル国内平和勢力との連帯こそ、真っ先に掲げなければならなかったにも関わらず。

当時、これは流石にあんまりだと、それにしぶとく異を唱え、当時の役員を言い訳に回らせた事のある私も、「どっちもどっち」論にとらわれていたという意味では五十歩百歩で、当時オスロ合意を手放しで礼賛していました。(この当時の経緯については、是非元パルコープ理事の藤永さんにも意見を伺いたかったのですが、時間切れで聞きそびれてしまいました)

後段の「いずみ生協」の例で、何故左派・リベラルがこんな誤りを犯してしまったかを考えると、やはりそこには、「かつてのナチのホロコーストや、現在の周辺アラブ諸国からの重圧にも負けずに、けなげに民主国家建設を進めている国」という、イスラエルに対する誤ったイメージがあるからではないでしょうか。実際に重圧を受けているのは、パレスチナ人の難民・国民であるにも関わらず。

勿論、かつてのナチス・ドイツによるホロコーストは、決して許されるものではありません。しかし、イスラエル建国の発端となったシオニズム運動についても、ナチと同様の自民族優越・他民族蔑視の選民思想が潜んでいるのは事実です。これはナチの蛮行を以ってしても、免罪されるものではありません。日本のアジア侵略が、米国による東京大空襲・原爆投下や、旧ソ連によるシベリア抑留によっても、免罪される事がないのと同様に。

今回のガザ支援船襲撃事件の本質は、イスラエルの侵略性にこそ在り、それ以外の要素は全て副次的要素にしか過ぎません。確かにハマス内部にはテロを容認するイスラム原理主義の潮流もありますが、それはイスラエル内部のユダヤ教・シオニスト右派も同様です。シオニスト右派を泳がせておいて、ハマスの一部だけを論っても、何ら説得力はありません。イスラエルが民主国家だという宣伝も、民主的選挙で選ばれたハマスを排除し、パレスチナ自治区をアパルトヘイトのゲットーと化し、イスラエル国内のパレスチナ人を二級市民扱いしている時点で、詭弁でしかありません。イスラエルが本当にパレスチナとの共存を望むならば、自らをユダヤ国家とする選民思想(他民族排外主義)と完全に決別してこそ、初めて可能になるのではないでしょうか。そこで初めて、国内におけるユダヤ人とアラブ人の最終的地位についても議論出来る、次の新たなステップに移行出来ると思います。

■■[CML 004430] Fw:6・11ガザ支援船緊急集会(講師:清末愛砂さん)のご案内■■

東京の杉原浩司です。ガザ人道支援船への襲撃・虐殺に関する緊急集会

の案内を転送します。関西方面の方へのご案内です。

………………………… 以下転送歓迎/重複失礼 ………………………

□□□□□□□□□□□□□□□□

ガザ人道物資支援船への襲撃を許さない

6/11緊急集会

アンライトさんも逮捕されました

□□□□□□□□□□□□□□□□

6月11日(金)午後6時30分から

エルおおさか5階研修室2( http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html )

内容 情勢の報告 清末愛砂さん(島根大学専任講師)

アンライトさんの支援活動を報じるビデオの上映

主催 コードピンク大阪・国法協関西支部

連絡先 梅田(06・6942・7860)

□□□□□□□□□□□□□□□□

さる5月31日、イスラエルが封鎖しているパレスチナ・ガザ地区に、食糧・医

薬品・玩具などの支援物資を届けようとしたトルコなど50カ国700人の平和

活動家の乗った6隻の人道支援船がイスラエル軍によって、公海上で拿捕・襲撃

を受け、9人の平和活動家が銃殺され、多数が逮捕されるというショッキングな

事件が発生しました。

逮捕された1人にみなさん御存じのアンライトさん(元アメリカ陸軍高官・外

交官)がいます。彼女からコードピンクに情報が届けられています。

また、さらに現在3隻の支援船がガザに向かっています。イスラエル政府はこ

れをも阻止すると公言しています。そのうちの1隻はアイルランドの「レイチェ

ル・コリー」号です。2003年、ガザでイスラエル軍に抗議中に殺されたアメ

リカの女子大生のレイチェル・コリーさんの名称を船名にしています。この船に

は、今回、ノーベル平和賞受賞者のマイレッド・マグワイヤさん(9条世界会議

で来日されています)が乗船しています。

すでに国連人権理事会もイスラエル非難決議を採択し、死亡者を出したトルコ政

府はイスラエルに対して極めて厳しい措置をとっています。

平和的な支援活動に対する武力行使は許されません。アンライトさんやマグワ

イヤさんの活動はまさに9条を実践する活動です。私たち日本人も決して無関心

ではおれません。是非、緊急集会へ参加くださるようお願いします。

追記、その後の情報では、「レイチェル・コリー」号もイスラエル軍により拿

捕されました。

*******************

540-0033

大阪市中央区石町1-1-7永田ビル4階

大阪中央法律事務所

弁護士 梅田章二

tel 06-6942-7860 fax 06-6942-7865

ume at yo.rim.or.jp

おおさか社会フォーラムのURL

http://www.geocities.jp/wsfosaka

********************

■■ガザ封鎖解除とイスラエルの蛮行調査を要求する国際署名の訴え■■

以下、不戦ネットのMLより、マイミクさんの日記経由で。

「転送・転載歓迎」との事。

~~~~~~~~~~~~ 以下転送 ~~~~~~~~~~~~

みなさま、 京都の岡です。

標記、転送にご協力くださいましたみなさま、どうもありがとうございます。昨晩、帰宅して、チェックしたところ、

昼間、12万6000だった署名が、24万6700に!12時間で倍になっていました。(そして、見ている間にも、どんどん更新されていきます。)

それだけではありません。 国連人権評議会が、

32対3(棄権9)で、今回のイスラエルによるガザ救援船団に対する攻撃について、独立した調査団を結成し、事実調査にあたることが決議されました。

決議は、イスラエルの攻撃を厳しく非難するとともに、封鎖の即時解除を求めています。

(反対はアメリカ、イタリア、オランダの3カ国。日本は棄権)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10095&LangID=E

さらに、エジプトは、旅行者および人道救援に関して、ラファの国境を開放することを決定しました!

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=288814

署名は3日目の朝、33万。

請願の1点目、調査団の派遣は、一昨日の国連人権評議会の決定で実現しました。

2点目(責任者の十全な説明責任)、3点目(ガザの封鎖解除)の実現を求めて、40万を目標に署名は継続中です。

まだの方はぜひ、署名を。

そして、友人、知人のみなさんにご転送ください。

署名はこちらから↓https://secure.avaaz.org/en/gaza_flotilla/?fp

日本政府の対応ならびに日本のマスメディアも、今回の襲撃が「公海上」の出来事であったことや、ガザの封鎖解除を国連安保理決議が求めているにもかかわらず、イスラエルがそれを続けていることについては、ほとんど報道していません。

(日本は安保理非常任理事国でありながら・・・。また、NHKは「公海上」であることに言及せず、日本政府はこれを「衝突」と表現、新聞は、「ガザに人道的危機はない」というイスラエル関係者の言葉を紹介しながら、ガザの状況がいかに危機的であるかについては言及していません。)

日本政府に対しても、働きかけていきましょう。

京都では、6月6日(日)、緊急抗議行動を計画しています。

6月6日(日)、午後6時~、三条大橋 さぼてん企画、つばめクラブ(京滋の市民グループ、わたくしも「つばめ」の一人(一羽?)です)、等、市民グループが共同して、6日(日)、午後6時より京都、三条大橋で抗議のビラまきをおこないます。

神戸、大阪は遠くて行けなかったという京都のみなさん、ご参集ください。メッセージ・プラカード等、ご準備いただけるとありがたいです。

おか まり

東京の杉原浩司です。ガザ人道支援船への襲撃・虐殺に関する緊急集会

の案内を転送します。関西方面の方へのご案内です。

………………………… 以下転送歓迎/重複失礼 ………………………

□□□□□□□□□□□□□□□□

ガザ人道物資支援船への襲撃を許さない

6/11緊急集会

アンライトさんも逮捕されました

□□□□□□□□□□□□□□□□

6月11日(金)午後6時30分から

エルおおさか5階研修室2( http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html )

内容 情勢の報告 清末愛砂さん(島根大学専任講師)

アンライトさんの支援活動を報じるビデオの上映

主催 コードピンク大阪・国法協関西支部

連絡先 梅田(06・6942・7860)

□□□□□□□□□□□□□□□□

さる5月31日、イスラエルが封鎖しているパレスチナ・ガザ地区に、食糧・医

薬品・玩具などの支援物資を届けようとしたトルコなど50カ国700人の平和

活動家の乗った6隻の人道支援船がイスラエル軍によって、公海上で拿捕・襲撃

を受け、9人の平和活動家が銃殺され、多数が逮捕されるというショッキングな

事件が発生しました。

逮捕された1人にみなさん御存じのアンライトさん(元アメリカ陸軍高官・外

交官)がいます。彼女からコードピンクに情報が届けられています。

また、さらに現在3隻の支援船がガザに向かっています。イスラエル政府はこ

れをも阻止すると公言しています。そのうちの1隻はアイルランドの「レイチェ

ル・コリー」号です。2003年、ガザでイスラエル軍に抗議中に殺されたアメ

リカの女子大生のレイチェル・コリーさんの名称を船名にしています。この船に

は、今回、ノーベル平和賞受賞者のマイレッド・マグワイヤさん(9条世界会議

で来日されています)が乗船しています。

すでに国連人権理事会もイスラエル非難決議を採択し、死亡者を出したトルコ政

府はイスラエルに対して極めて厳しい措置をとっています。

平和的な支援活動に対する武力行使は許されません。アンライトさんやマグワ

イヤさんの活動はまさに9条を実践する活動です。私たち日本人も決して無関心

ではおれません。是非、緊急集会へ参加くださるようお願いします。

追記、その後の情報では、「レイチェル・コリー」号もイスラエル軍により拿

捕されました。

*******************

540-0033

大阪市中央区石町1-1-7永田ビル4階

大阪中央法律事務所

弁護士 梅田章二

tel 06-6942-7860 fax 06-6942-7865

ume at yo.rim.or.jp

おおさか社会フォーラムのURL

http://www.geocities.jp/wsfosaka

********************

■■ガザ封鎖解除とイスラエルの蛮行調査を要求する国際署名の訴え■■

以下、不戦ネットのMLより、マイミクさんの日記経由で。

「転送・転載歓迎」との事。

~~~~~~~~~~~~ 以下転送 ~~~~~~~~~~~~

みなさま、 京都の岡です。

標記、転送にご協力くださいましたみなさま、どうもありがとうございます。昨晩、帰宅して、チェックしたところ、

昼間、12万6000だった署名が、24万6700に!12時間で倍になっていました。(そして、見ている間にも、どんどん更新されていきます。)

それだけではありません。 国連人権評議会が、

32対3(棄権9)で、今回のイスラエルによるガザ救援船団に対する攻撃について、独立した調査団を結成し、事実調査にあたることが決議されました。

決議は、イスラエルの攻撃を厳しく非難するとともに、封鎖の即時解除を求めています。

(反対はアメリカ、イタリア、オランダの3カ国。日本は棄権)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10095&LangID=E

さらに、エジプトは、旅行者および人道救援に関して、ラファの国境を開放することを決定しました!

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=288814

署名は3日目の朝、33万。

請願の1点目、調査団の派遣は、一昨日の国連人権評議会の決定で実現しました。

2点目(責任者の十全な説明責任)、3点目(ガザの封鎖解除)の実現を求めて、40万を目標に署名は継続中です。

まだの方はぜひ、署名を。

そして、友人、知人のみなさんにご転送ください。

署名はこちらから↓https://secure.avaaz.org/en/gaza_flotilla/?fp

日本政府の対応ならびに日本のマスメディアも、今回の襲撃が「公海上」の出来事であったことや、ガザの封鎖解除を国連安保理決議が求めているにもかかわらず、イスラエルがそれを続けていることについては、ほとんど報道していません。

(日本は安保理非常任理事国でありながら・・・。また、NHKは「公海上」であることに言及せず、日本政府はこれを「衝突」と表現、新聞は、「ガザに人道的危機はない」というイスラエル関係者の言葉を紹介しながら、ガザの状況がいかに危機的であるかについては言及していません。)

日本政府に対しても、働きかけていきましょう。

京都では、6月6日(日)、緊急抗議行動を計画しています。

6月6日(日)、午後6時~、三条大橋 さぼてん企画、つばめクラブ(京滋の市民グループ、わたくしも「つばめ」の一人(一羽?)です)、等、市民グループが共同して、6日(日)、午後6時より京都、三条大橋で抗議のビラまきをおこないます。

神戸、大阪は遠くて行けなかったという京都のみなさん、ご参集ください。メッセージ・プラカード等、ご準備いただけるとありがたいです。

おか まり

ガザ支援船団をイスラエル軍が強襲、10人以上死亡

(注:ここで閲覧不可の場合は、左上をクリックしてYouTube本体から閲覧して下さい)

この間、普天間問題や鳩山辞任以外にも、色々と取り上げるべきニュースがありましたが、なかなか取り上げる事が出来ませんでした。今後はそちらの話題についても、徐々に取り上げていこうと思います。それらのニュースを取り上げる事で、逆に普天間や、日本と沖縄や第三世界との間の問題点も、より一層見えて来るかも知れませんので。

まずは、下記の、イスラエルがNGOのガザ支援船を公海上で襲撃した、というニュースについて。この襲撃で多数の死傷者が出たトルコでは、官民そろってイスラエル糾弾の声が上がっています。このガザ問題に対するトルコ世論の高揚は、日本本土の沖縄に対する冷淡な反応と、正に好対照を為しています。

・支援船団急襲で安保理緊急会合 トルコ「国家犯罪」、イスラエルは正当性主張(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100601-00000514-san-int

・<ガザ支援船急襲>トルコ首相、イスラエルを厳しく批判(毎日新聞)

http://mainichi.jp/select/world/mideast/news/20100603k0000m030035000c.html

・民間人を少なくとも19人射殺。日本以外、世界中でガザ支援船攻撃に対してイスラエルへ抗議デモ(webDICE-骰子の眼)

http://www.webdice.jp/dice/detail/2477/

そのトルコですが、日本と似ている点が幾つかあります。

(1)共に長い歴史を持ち、西欧に範を取った近代化を推進した事(アタチュルクの改革と明治維新)、(2)またどちらも親西側路線を取り、軍事同盟にも加盟している事(NATOと日米安保条約)、(3)反ロシア感情が強い事(特にこれはトルコの方が歴史的な経過もあってより強い、トルコが親日国なのもロシアに対する当てつけからで、これと比べたら日本の反ロ感情なんて幕末以降の歴史しかない)、(4)共にアジアの後進国として封建社会が長く続いた(オスマン王朝と江戸時代)、(5)更に西欧への対抗上、国の統一や一体性を志向する世論が強く、それが時には排外主義として現れたりする(トルコのアルメニア・クルド人弾圧、日本の在日朝鮮人差別)、などが非常によく似ています。

その一方で、違う点も少なくありません。

それは、(1)トルコは前近代で大帝国を築いたのに対して、日本は明治以降に帝国主義化した、(2)トルコは近代化以降も帝国主義化しなかった為に、あくまでもイスラム教を仲立ちとした形ではあるが、他の第三世界の国々や人々との連帯感は、日本とは比べ物にならないほど強い、(3)日本の近代化(明治維新)が、19世紀に王政復古(絶対主義的天皇制の確立)という形をとったのに対して、トルコの方は、第一次大戦後に当時の日本よりも進歩的な価値観(共和制、世俗主義)に基づいて近代化が進められた、といった所に現れています。

その違いが、今回のトルコのガザ支援と、かつての日本のイラク人質バッシングという点に、如実に現れているのではないでしょうか。少なくともトルコにおいては、ガザ支援のNGOに対して、反政府的だの自己責任だのといって貶めるようなバッシングなどは、起こりようもありませんでした。それどころか、政府も国民も、ガザ支援を「イスラム教徒の、民族の神聖な義務」として捉えているようです。

先述したように、トルコ社会も、日本のそれと同様に、排外主義的な所も少なからず抱えていますが(例えば村八分や男尊女卑など)、それでも、日本のようなNGOバッシングは殆ど見られず、それどころか、被抑圧民族(パレスチナ人)への連帯が公然と表明された事を見るにつけても、日本社会の後進性を改めて思い知らされました。

その日本の後進性は、下記の自衛隊ジブチ派兵のニュースからも、窺い知る事が出来ます。

・ジブチへの日本の「軍事進出」にみる日本政府の法意識の崩壊 (大切な追記あり)(村野瀬玲奈の秘書課広報室)

http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1753.html

・アジアと第三世界に敵対する日米・新軍事基地建設 ――沖縄、ジブチ共和国(media debugger)

http://mdebugger.blog88.fc2.com/blog-entry-86.html

・ジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の交換公文について(外務省)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pirate/djibouti.html

・ジブチ-Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81

東アフリカ・ソマリア近海の海賊退治の為に、ソマリアの隣のジブチに自衛隊基地を設けるとの事です。それでジブチ政府との間で、自衛隊の治外法権を保障した地位協定を締結し、外務省のウェブサイトにも、「現地のレストランに日本語のメニューを入れさせた」という逸話が、自慢話のように掲載されています。

しかし、そもそも「ソマリア海賊」は何故生まれたのか。これも、ごく大雑把に書くと、「アフリカの角」と呼ばれるこの地域に、冷戦時代に米ソ両超大国が、エチオピアとソマリアの国境紛争や、域内の革命・独立運動・内戦・部族対立に介入して、当該地域を戦場にしてしまった。その中で、生計を維持できなくなった農牧漁民が、やむなく武装を始めたというのが、「ソマリア海賊」の始まりでしょう。

何のことは無い、本来そのツケをまず負うべき米ソなどの大国が、自分たちの尻拭いを他の国にも押し付けているだけではないですか。アフガン内戦やイラク・イラン戦争に介入してきた米・英・旧ソ連が、イスラム・ゲリラや、タリバン・アルカイダ、イラクのフセインを散々甘やかしてきた末に、自分たちの手に負えなくなったからといって、尻拭いを他国にも押し付けてきたのと、全く同じ構図ではないですか。

それに対して、日本は、専守防衛の建前の下で、「海外派兵はしない」「ましてや、かつてのような海外侵略なぞは絶対に行わない」という事で、かろうじて憲法9条と自衛隊との間で、折り合いをつけてきた筈です。それがいつしか、時の政府によって、米国の世界戦略につき従う事が、恰も「国際貢献」であるかの如く言い包められて、最初は国連PKOの形で、やがて国連決議でも何でもない、ただの米国を中心とした幾つかの国々による多国籍軍にも、自動的に参戦させられるようになってしまいました。

その挙句に、大義無きイラク戦争のようなものにまで、参戦させられるようになってしまった。それに対し、専守防衛の観点からも疑義を呈した箕輪さんのような方は、保守系には殆どいませんでした。それどころか、「イラク派兵違憲判決そんなの関係ねぇ」の田母神某を筆頭に、「それが侵略戦争か否か」なんてどうでも良くて、「日本の国益(利権)さえ確保出来ればそれで良い」というような、自国エゴの権化としか言いようの無い似非「愛国者」まで現れる始末です。

しかし、本当の愛国者であるならば、自国への侵略が許せないのと同様に、他国への侵略も許せない筈です。それが「自国への侵略は許せないが他国への侵略は容認する」「それが自国によるものであっても別に構わない」というのは、そんな輩は愛国者でも何でも無い。ただの自国エゴの塊であり、唾棄すべき差別主義者でしかない。

しかし、実はこの日本でも、ほんの数十年前までは、トルコのガザ支援に相当する支援活動が、今よりも、もっと旺盛に取り組まれていました。それが、沖縄返還闘争や沖縄・アイヌの独立運動であり、「再び侵略の銃は取らない」と闘った内灘・砂川の基地反対闘争や60年安保闘争、ベトナム侵略の戦車輸送を阻止し、脱走兵や反戦兵士をかくまった「べ平連」の闘いなどでした。

かつては日本にも、今のトルコにおけるガザ支援に相当する闘いが、存在していたのです。かつての日本人も、現在のガザやトルコの人々と同様に、不正義・不平等・貧困・侵略・自由抑圧に対して、今よりももっと声を上げていたのです。

それが何故、日本では侵略抗議の声が小さくなり、代わって田母神やネオナチ「在特会」のようなエゴイスト・差別主義者が、大手を振って罷り通るようになってしまったのでしょうか。

その原因の一つに、対外環境の変化があると思います。ベトナム戦争が終結し、東西冷戦も基本的には幕を閉じた。その代わりに、今までは東西対決の陰に隠れて目立たなかった地域紛争が、目に見える形で現れてきた。それにつれて、戦争も、従来の様な東西冷戦型から、地域を拠点とした局地戦・ゲリラ攻撃の形を取るようになった。北朝鮮の軍拡も、東西冷戦の延長で捉えるよりも、寧ろアルカイダやフセインと同等に捉えるほうが、遥かに理解できる。

その様な現代戦争に対抗出来るのは、東西冷戦思考ではありません。テロや人権侵害の大本にある貧困や民族対立を解消する中で、軍拡やテロ・人権抑圧に固執する勢力を封じ込めていくしかありません。しかし、田母神や西村眞吾・安倍晋三などに代表されるような軍拡論者は、逆に「目には目を、歯には歯を」という形で、「日本の北朝鮮化、イスラエル化、アパルトヘイト時代の南アフリカ化」を目論んでいるのです。そんな「イスラエル日本」にとっては、沖縄なぞは「パレスチナ・ガザ」でしかないのでしょう。

だが、それでは日本はますます、テロ勢力だけでなく第三世界全体からも恨まれる存在になってしまいます。ガザやパレスチナ、トルコやジブチからも。自衛隊派兵先のジブチ一つとって見ても、あそこは単にソマリアの隣国というだけはありません。ジブチ国内では、エチオピア系のアファル族とソマリア系のイッサ族という二大部族が、長年に渡って互いに対立してきました。ジブチの独立が1970年代にまでずれ込んだのも、その原因の一つには、この民族対立があったからなのです。つまり、ジブチもソマリア内戦とは完全に無縁ではありえないのです。

そんな国に、自衛隊がのこのこ乗り込んでいって、治外法権や日本語メニューを見せ付けたら、一体どうなりますか。それでなくても、かつてはフランスの旧植民地として、散々辛酸を舐めさせられてきた土地であり人々です。被抑圧民族が植民地主義者に向けた憎しみを、今度は日本にも向けてくるに決まっているではないですか。

そんなものは「国際貢献」でも何でもない。そうではなく、かつての日本や今のトルコが、沖縄・ベトナムやガザを支援したのと、同じ事をすれば良いのです。そして、域内の戦争・貧困・差別を解消する中で、テロや戦争に固執する勢力を封じ込めていくしかないのです。それこそが「真の国際貢献」だと、私は思います。

(注:ここで閲覧不可の場合は、左上をクリックしてYouTube本体から閲覧して下さい)

この間、普天間問題や鳩山辞任以外にも、色々と取り上げるべきニュースがありましたが、なかなか取り上げる事が出来ませんでした。今後はそちらの話題についても、徐々に取り上げていこうと思います。それらのニュースを取り上げる事で、逆に普天間や、日本と沖縄や第三世界との間の問題点も、より一層見えて来るかも知れませんので。

まずは、下記の、イスラエルがNGOのガザ支援船を公海上で襲撃した、というニュースについて。この襲撃で多数の死傷者が出たトルコでは、官民そろってイスラエル糾弾の声が上がっています。このガザ問題に対するトルコ世論の高揚は、日本本土の沖縄に対する冷淡な反応と、正に好対照を為しています。

・支援船団急襲で安保理緊急会合 トルコ「国家犯罪」、イスラエルは正当性主張(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100601-00000514-san-int

・<ガザ支援船急襲>トルコ首相、イスラエルを厳しく批判(毎日新聞)

http://mainichi.jp/select/world/mideast/news/20100603k0000m030035000c.html

・民間人を少なくとも19人射殺。日本以外、世界中でガザ支援船攻撃に対してイスラエルへ抗議デモ(webDICE-骰子の眼)

http://www.webdice.jp/dice/detail/2477/

そのトルコですが、日本と似ている点が幾つかあります。

(1)共に長い歴史を持ち、西欧に範を取った近代化を推進した事(アタチュルクの改革と明治維新)、(2)またどちらも親西側路線を取り、軍事同盟にも加盟している事(NATOと日米安保条約)、(3)反ロシア感情が強い事(特にこれはトルコの方が歴史的な経過もあってより強い、トルコが親日国なのもロシアに対する当てつけからで、これと比べたら日本の反ロ感情なんて幕末以降の歴史しかない)、(4)共にアジアの後進国として封建社会が長く続いた(オスマン王朝と江戸時代)、(5)更に西欧への対抗上、国の統一や一体性を志向する世論が強く、それが時には排外主義として現れたりする(トルコのアルメニア・クルド人弾圧、日本の在日朝鮮人差別)、などが非常によく似ています。

その一方で、違う点も少なくありません。

それは、(1)トルコは前近代で大帝国を築いたのに対して、日本は明治以降に帝国主義化した、(2)トルコは近代化以降も帝国主義化しなかった為に、あくまでもイスラム教を仲立ちとした形ではあるが、他の第三世界の国々や人々との連帯感は、日本とは比べ物にならないほど強い、(3)日本の近代化(明治維新)が、19世紀に王政復古(絶対主義的天皇制の確立)という形をとったのに対して、トルコの方は、第一次大戦後に当時の日本よりも進歩的な価値観(共和制、世俗主義)に基づいて近代化が進められた、といった所に現れています。

その違いが、今回のトルコのガザ支援と、かつての日本のイラク人質バッシングという点に、如実に現れているのではないでしょうか。少なくともトルコにおいては、ガザ支援のNGOに対して、反政府的だの自己責任だのといって貶めるようなバッシングなどは、起こりようもありませんでした。それどころか、政府も国民も、ガザ支援を「イスラム教徒の、民族の神聖な義務」として捉えているようです。

先述したように、トルコ社会も、日本のそれと同様に、排外主義的な所も少なからず抱えていますが(例えば村八分や男尊女卑など)、それでも、日本のようなNGOバッシングは殆ど見られず、それどころか、被抑圧民族(パレスチナ人)への連帯が公然と表明された事を見るにつけても、日本社会の後進性を改めて思い知らされました。

その日本の後進性は、下記の自衛隊ジブチ派兵のニュースからも、窺い知る事が出来ます。

・ジブチへの日本の「軍事進出」にみる日本政府の法意識の崩壊 (大切な追記あり)(村野瀬玲奈の秘書課広報室)

http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1753.html

・アジアと第三世界に敵対する日米・新軍事基地建設 ――沖縄、ジブチ共和国(media debugger)

http://mdebugger.blog88.fc2.com/blog-entry-86.html

・ジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の交換公文について(外務省)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pirate/djibouti.html

・ジブチ-Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81

東アフリカ・ソマリア近海の海賊退治の為に、ソマリアの隣のジブチに自衛隊基地を設けるとの事です。それでジブチ政府との間で、自衛隊の治外法権を保障した地位協定を締結し、外務省のウェブサイトにも、「現地のレストランに日本語のメニューを入れさせた」という逸話が、自慢話のように掲載されています。

しかし、そもそも「ソマリア海賊」は何故生まれたのか。これも、ごく大雑把に書くと、「アフリカの角」と呼ばれるこの地域に、冷戦時代に米ソ両超大国が、エチオピアとソマリアの国境紛争や、域内の革命・独立運動・内戦・部族対立に介入して、当該地域を戦場にしてしまった。その中で、生計を維持できなくなった農牧漁民が、やむなく武装を始めたというのが、「ソマリア海賊」の始まりでしょう。

何のことは無い、本来そのツケをまず負うべき米ソなどの大国が、自分たちの尻拭いを他の国にも押し付けているだけではないですか。アフガン内戦やイラク・イラン戦争に介入してきた米・英・旧ソ連が、イスラム・ゲリラや、タリバン・アルカイダ、イラクのフセインを散々甘やかしてきた末に、自分たちの手に負えなくなったからといって、尻拭いを他国にも押し付けてきたのと、全く同じ構図ではないですか。

それに対して、日本は、専守防衛の建前の下で、「海外派兵はしない」「ましてや、かつてのような海外侵略なぞは絶対に行わない」という事で、かろうじて憲法9条と自衛隊との間で、折り合いをつけてきた筈です。それがいつしか、時の政府によって、米国の世界戦略につき従う事が、恰も「国際貢献」であるかの如く言い包められて、最初は国連PKOの形で、やがて国連決議でも何でもない、ただの米国を中心とした幾つかの国々による多国籍軍にも、自動的に参戦させられるようになってしまいました。

その挙句に、大義無きイラク戦争のようなものにまで、参戦させられるようになってしまった。それに対し、専守防衛の観点からも疑義を呈した箕輪さんのような方は、保守系には殆どいませんでした。それどころか、「イラク派兵違憲判決そんなの関係ねぇ」の田母神某を筆頭に、「それが侵略戦争か否か」なんてどうでも良くて、「日本の国益(利権)さえ確保出来ればそれで良い」というような、自国エゴの権化としか言いようの無い似非「愛国者」まで現れる始末です。

しかし、本当の愛国者であるならば、自国への侵略が許せないのと同様に、他国への侵略も許せない筈です。それが「自国への侵略は許せないが他国への侵略は容認する」「それが自国によるものであっても別に構わない」というのは、そんな輩は愛国者でも何でも無い。ただの自国エゴの塊であり、唾棄すべき差別主義者でしかない。

しかし、実はこの日本でも、ほんの数十年前までは、トルコのガザ支援に相当する支援活動が、今よりも、もっと旺盛に取り組まれていました。それが、沖縄返還闘争や沖縄・アイヌの独立運動であり、「再び侵略の銃は取らない」と闘った内灘・砂川の基地反対闘争や60年安保闘争、ベトナム侵略の戦車輸送を阻止し、脱走兵や反戦兵士をかくまった「べ平連」の闘いなどでした。

かつては日本にも、今のトルコにおけるガザ支援に相当する闘いが、存在していたのです。かつての日本人も、現在のガザやトルコの人々と同様に、不正義・不平等・貧困・侵略・自由抑圧に対して、今よりももっと声を上げていたのです。

それが何故、日本では侵略抗議の声が小さくなり、代わって田母神やネオナチ「在特会」のようなエゴイスト・差別主義者が、大手を振って罷り通るようになってしまったのでしょうか。

その原因の一つに、対外環境の変化があると思います。ベトナム戦争が終結し、東西冷戦も基本的には幕を閉じた。その代わりに、今までは東西対決の陰に隠れて目立たなかった地域紛争が、目に見える形で現れてきた。それにつれて、戦争も、従来の様な東西冷戦型から、地域を拠点とした局地戦・ゲリラ攻撃の形を取るようになった。北朝鮮の軍拡も、東西冷戦の延長で捉えるよりも、寧ろアルカイダやフセインと同等に捉えるほうが、遥かに理解できる。

その様な現代戦争に対抗出来るのは、東西冷戦思考ではありません。テロや人権侵害の大本にある貧困や民族対立を解消する中で、軍拡やテロ・人権抑圧に固執する勢力を封じ込めていくしかありません。しかし、田母神や西村眞吾・安倍晋三などに代表されるような軍拡論者は、逆に「目には目を、歯には歯を」という形で、「日本の北朝鮮化、イスラエル化、アパルトヘイト時代の南アフリカ化」を目論んでいるのです。そんな「イスラエル日本」にとっては、沖縄なぞは「パレスチナ・ガザ」でしかないのでしょう。

だが、それでは日本はますます、テロ勢力だけでなく第三世界全体からも恨まれる存在になってしまいます。ガザやパレスチナ、トルコやジブチからも。自衛隊派兵先のジブチ一つとって見ても、あそこは単にソマリアの隣国というだけはありません。ジブチ国内では、エチオピア系のアファル族とソマリア系のイッサ族という二大部族が、長年に渡って互いに対立してきました。ジブチの独立が1970年代にまでずれ込んだのも、その原因の一つには、この民族対立があったからなのです。つまり、ジブチもソマリア内戦とは完全に無縁ではありえないのです。

そんな国に、自衛隊がのこのこ乗り込んでいって、治外法権や日本語メニューを見せ付けたら、一体どうなりますか。それでなくても、かつてはフランスの旧植民地として、散々辛酸を舐めさせられてきた土地であり人々です。被抑圧民族が植民地主義者に向けた憎しみを、今度は日本にも向けてくるに決まっているではないですか。

そんなものは「国際貢献」でも何でもない。そうではなく、かつての日本や今のトルコが、沖縄・ベトナムやガザを支援したのと、同じ事をすれば良いのです。そして、域内の戦争・貧困・差別を解消する中で、テロや戦争に固執する勢力を封じ込めていくしかないのです。それこそが「真の国際貢献」だと、私は思います。

カナダ政府が同化政策の誤り認め先住民に公式謝罪

バングーバー冬季五輪が開幕してからこの方、テレビは五輪報道一色となってしまいました。特にNHKが酷くて、ニュースは全て五輪優先。普天間問題や小沢献金問題ですら、五輪の後に報道する始末。これではもはやスポーツ新聞と同じだ。流石にこれは行き過ぎではないかと、感じ始めていました。

そう思っていた矢先に、ネットで下記のニュースを見つけました。洪水の様な五輪報道に隠れて目につきませんでしたが、探せば他にも出てくるかも。巷では「世界で最も住みやすい都市ランキング」最上位と評判のバンクーバーも、実際は先住民や移民も多く住む「ごく普通の街」でした。マスコミが伝えない「もう一つのバンクーバー」の動きを、参考情報としてメモしておきます。

・反五輪デモで7人逮捕 バンクーバー中心部で(共同通信)

http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010021401000329.html

・「暴動は無政府組織ではなく一般の貧困市民?」バンクーバー冬季五輪の黒い現実(日刊サイゾー)

http://www.excite.co.jp/News/society/20100216/Cyzo_201002_post_3887.html

・バンクーバーで「貧困五輪」、2010年大会への抗議イベント(ロイター)

http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-30148820080204

・〈冬の軌跡〉祭りの裏側で「貧困オリンピック」 ホームレスら500人(朝日新聞)

http://www.asahi.com/olympics/news/TKY201002090299.html

・バンクーバーで“貧困五輪” ホームレスら「五輪より住む家を」(産経新聞)

http://sankei.jp.msn.com/world/america/100208/amr1002081737011-n1.htm

・第48回上映会~バンクーバー五輪と先住民の地~(VIDEO ACT! Blog)

http://videoact.seesaa.net/article/138656279.html

・天皇・皇后両陛下が「落伍者たちの巣窟」を訪問(日本deカナダ史)

http://blog.so-net.ne.jp/canadian_history/2009-07-07

以上はカナダの裏面史を取り上げた資料ですが、そんな国でも、帝国主義・新自由主義に毒された日米両国よりは、まだ遥かにまともな社会なのかも。

バングーバー冬季五輪が開幕してからこの方、テレビは五輪報道一色となってしまいました。特にNHKが酷くて、ニュースは全て五輪優先。普天間問題や小沢献金問題ですら、五輪の後に報道する始末。これではもはやスポーツ新聞と同じだ。流石にこれは行き過ぎではないかと、感じ始めていました。

そう思っていた矢先に、ネットで下記のニュースを見つけました。洪水の様な五輪報道に隠れて目につきませんでしたが、探せば他にも出てくるかも。巷では「世界で最も住みやすい都市ランキング」最上位と評判のバンクーバーも、実際は先住民や移民も多く住む「ごく普通の街」でした。マスコミが伝えない「もう一つのバンクーバー」の動きを、参考情報としてメモしておきます。

・反五輪デモで7人逮捕 バンクーバー中心部で(共同通信)

http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010021401000329.html

・「暴動は無政府組織ではなく一般の貧困市民?」バンクーバー冬季五輪の黒い現実(日刊サイゾー)

http://www.excite.co.jp/News/society/20100216/Cyzo_201002_post_3887.html

・バンクーバーで「貧困五輪」、2010年大会への抗議イベント(ロイター)

http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-30148820080204

・〈冬の軌跡〉祭りの裏側で「貧困オリンピック」 ホームレスら500人(朝日新聞)

http://www.asahi.com/olympics/news/TKY201002090299.html

・バンクーバーで“貧困五輪” ホームレスら「五輪より住む家を」(産経新聞)

http://sankei.jp.msn.com/world/america/100208/amr1002081737011-n1.htm

・第48回上映会~バンクーバー五輪と先住民の地~(VIDEO ACT! Blog)

http://videoact.seesaa.net/article/138656279.html

・天皇・皇后両陛下が「落伍者たちの巣窟」を訪問(日本deカナダ史)

http://blog.so-net.ne.jp/canadian_history/2009-07-07

以上はカナダの裏面史を取り上げた資料ですが、そんな国でも、帝国主義・新自由主義に毒された日米両国よりは、まだ遥かにまともな社会なのかも。

| 誰も知らなかった賢い国カナダ (講談社+α新書)櫻田 大造講談社このアイテムの詳細を見る |

| カナダはなぜイラク戦争に参戦しなかったのか吉田 健正高文研このアイテムの詳細を見る |

| ハイチの栄光と苦難―世界初の黒人共和国の行方 (世界史の鏡 地域)浜 忠雄刀水書房このアイテムの詳細を見る |

1995年の阪神・淡路大震災からちょうど15年目の今日、関西でも多くの追悼行事が取り組まれ、マスコミがそれを取り上げています。この震災では、私の自宅も大きな被害を受けました。

しかし、私は余りこのニュースを取り上げる気にはなれません。それは、この大震災だけに限らず、過去の事件や災害の記念日が来るたびに、安直に視聴率を稼ぐ為に、その日限りの美談仕立てのネタとしてのみ取り上げる、マスコミの報道姿勢が、近年は余りにも鼻に付き出したからです。その挙句に、神戸ルミナリエのような商業主義丸出しのイベントだけが脚光を浴び、震災復興住宅の老人孤独死の問題などは、普段は殆ど顧みられる事がない。

「じゃあ、お前が率先して取り上げれば良いじゃないか」と言われれば、それはその通りです。返す言葉もありません。しかし、私も生身の人間なので、他にも書かなければならない事も多々ある中で、取り上げる話題には自ずと限界があります。だからこそ、マスコミにはその個人の限界を補って欲しいのです。しかし、マスコミの現状は先に述べた通りで、それを今までも幾度と無く見せ付けられると、もう興ざめしてしまうのです。

前置きが長くなりました。そういう事で、今回は少し視点を変えて、同じ震災は震災でも、先日発生した中米ハイチの大地震の事を取り上げてみたいと思います。

その前のハリケーン災害でもそうでしたが、この様な大規模な自然災害が起こる度に、ハイチでは、周辺諸国と比べても、より被害が拡大する傾向が見られます。それが何故なのか、以前から気になっていましたので、今回の震災を機に少し調べてみました。

ハイチ共和国は、今や西半球で最も貧しい国とされています。各種の経済指標をざっと見ても、一人当たり国民所得や識字率は周辺諸国の半分以下、国民の平均寿命は40歳代と、他の中南米諸国やその他の第三世界諸国と比べても、その後進性は際立っています。

その原因として今まで挙げられてきたのが、それまでの長年に渡る独裁政治や政治的混乱です。例えば、次の「ハイチ大地震:最貧国を直撃…長い独裁、防災に遅れ」(毎日新聞)なども、その要因として、過去のデュバリエ父子による独裁政治を挙げています。

しかし、元々ハイチは、フランス革命の影響下に、奴隷が自力で解放を勝ち取り、早くも19世紀初頭に、世界史上初の黒人共和国として誕生した国です。当時の革命指導者トゥーサン・ルーヴェルチュールやジャン・ジャック・デサリーヌは、今も独立の英雄として、国民から尊敬されています。そういう栄光の歴史を経ながら、何故、西半球の最貧国にまで成り下がってしまったのか。それが今回の主題です。

そこで、下記に示す参考資料や、それ以外にも幾つか資料に目を通しました。その中には、「革命で白人の大農場を解体してしまったのが、そもそもの間違いなのだ」「革命なんてやらなければ良かったのだ」と言わんばかりの、歴史の進歩を全否定するか如き言説もありました。

しかし、私はそうは思いません。上記の言説が如何に間違っているかは、米国独立戦争やフランス革命、ロシア革命や中国革命が失敗に終わり、今もブルボン・ロマノフ王朝や清帝国が存続していたら、一体どうなっていたかを考えれば、直ぐに分かります。恐らく人類は、未だ自由も人権も民主主義も手にすることなく、封建制の下で呻吟している事でしょう。また、80年代に猛威を振るった新自由主義の経済構造改革路線が、今も中南米諸国で踏襲されていたら、一体どうなっていたかを考えれば、これも自ずと明らかです。経済は依然として多国籍企業に牛耳られ、経済成長の果実も一握りの寡頭支配層に独占されたまま、貧富の格差だけが広がっていた事でしょう。

何故、その世界初の黒人共和国が、西半球の最貧国にまで転落してしまったのか。それを私なりに、下記の5点にまとめてみました。それらの5要因については、便宜上、並列的に列挙する形を取らせて貰いましたが、現実には、それらの要因が様々に絡み合っている事は、言うまでもありません。

(1) 革命指導者間の対立・内紛・権力欲。ルーヴェルチュールの後を継いでハイチ解放を達成したデサリーヌが、帝政復活の挙句に、かつての同志たるクリストフやペションらによって放逐されてしまったのは、その典型。

(2) 社会階層の分裂・対立。植民地時代から持ち越された、開化民のムラート(白人との混血層)が黒人原住民を搾取する構図が、革命以後も解消されず、後の政情不安の原因となった。この開化民・原住民の対立は、ハイチに次ぐ黒人共和国である西アフリカ・リベリアの独立(1847年)でも見られ、現代におけるリベリア内戦の原因ともなった。

(3) 経済無策。奴隷支配への怒りだけで、革命後の青写真が無かった為に、革命が破壊のみに終わってしまった。怨嗟の元である白人大農場を、配下の革命軍兵士に分配したのみで、生産力回復の手立てが一切取られなかった。森林も乱伐により禿山に変貌し、次第にハリケーン災害に見舞われるようになった。困窮した国民の一部は、東隣のドミニカ共和国への不法移民となり、両国間の紛争の種となった。

(4) 諸外国の干渉。旧宗主国たるフランスは、独立承認の条件として、20世紀に入ってようやく完済に至る程の、巨額の賠償金をハイチに課し、それが後世まで経済の足かせとなった。それに加えて、19世紀以降は米国も介入し、たびたびハイチを占領下に置いた。

(5) モノカルチャー経済への依存。資源に恵まれないハイチは、輸出をコーヒーなどの単一作物に頼らざるを得ず、その事がますます経済の大国依存を招き、諸外国による介入の口実ともなった。

(6) 革命推進勢力の未成熟。産業の未発達によって近代化(資本主義化)が遅れた事により、労働者や農民の組織化も進まず、軍政や独裁政治の長期化を許してしまった。

これを、他の中南米諸国と比較すれば、その差は一層歴然となります。例えば(1)については、20世紀初頭のメキシコも同様な状態にありましたが、メキシコは既に当時から、ハイチとは比べ物にならない程、資本主義化が進展していたので、労働者・農民などの諸階級によって、民族解放革命が担われる事になりました。

そうして、近代化が進んだメキシコ・アルゼンチン・ブラジル・チリなどでは、労働組合をバックにした左翼勢力が伸張し、その他のペルーやボリビアなどにおいても、APRA(アメリカ人民革命同盟)やMNR(国民革命運動)などの土着革命政党が、軍部独裁・寡頭政治や、それを支えてきたアメリカ帝国主義に対して、一時期は一定の歯止めとして機能していました。

その中で、米国は、パナマ運河を睨む地政学的理由から、中南米の中でも、とりわけキューバ・パナマ・ニカラグア・ハイチに対し、度々干渉を繰り返してきました。しかし、キューバにおいては左翼勢力が伸張し(それが後のキューバ革命においてもカストロの進攻を支える素地となる)、パナマ・ニカラグアでも民族解放運動が進展し、最終的にはいずれも、米国の半占領状態から脱する事に成功します。

翻ってハイチにおいては、そのような民族解放勢力が育たないまま、戦後もずっと米国の影響下に置かれました。しかし、その中でも、エスティメ大統領のように、対米自立や土地改革を掲げる人物が政権に就く事もありましたが、その成果も、エスティメの後継者を詐称するデュバリエ父子に奪われました。

デュバリエは、弱者救済を掲げる振りをして、実はムラートへの憎悪を煽るだけのポピュリストに他なりませんでした。デュバリエ独裁政権の下で、大統領一族は私腹を肥やすだけで、トントン・マクートと呼ばれる秘密警察が育成され、反政府勢力には血の弾圧が繰り返されました。政権は腐敗し産業は停滞し、行政・経済改革には何ら手がつけられませんでした。

デュバリエ政権の腐敗や経済無策が、やがて米国の支配をも損なう段階に至り、米国は遂にデュバリエの追放に踏み切ります。その様にして、一見民主化を希求するかのようなポーズを取る米国ですが、それはあくまでも米国の支配を守る為のものでした。

それ以降も、ハイチでは「デュバリエなきデュバリエ体制」が続き、弾圧部隊のトントン・マクートも温存されます。しかし、そのハイチにも一大転機がやってきます。1987年に、国連監視下の初めての民主選挙で、「解放の神学」を唱える左派のアリスティド神父が、大統領に当選したからです。

こうしてアリスティド政権は、民衆の広範な支持を背景に、米国の了解も取り付けて改革措置を打ち出します。しかし、やがて政権運営に行き詰まり、政権の急進化を嫌った米国によって追放されてしまいます。その後も紆余曲折を経て、現在は、アリスティドの後継者を自認するプレヴァルが政権に就いていますが、依然として不安定な政治情勢が続いています。

以上が、これまでのハイチ政治史の概観です。それを踏まえた上で言える事は、今回の震災被害の拡大を招いたものは、先の毎日新聞記事にもあるように、インフラ整備を怠ってきたデュバリエ独裁政権である事は確かですが、それを支えてきたのが実は米国であり、その下で、民衆が長年に渡って政治的発言権を奪われてきた事こそが、ハイチが今も尚、西半球の最貧国から抜け出せない、真の理由なのです。

アリスティド・プレヴァル与党の「ラバラス」は、実際は単なる支持者の寄せ集め、彼らの私党にしか過ぎず、凡そ政党の体を為していません。革命を歪めるものとして、スターリン主義や党官僚の存在がよく指摘されます。旧ソ連・中国・北朝鮮などがその典型ですが、ハイチはそれとは逆に、革命推進政党不在の状態が続いているのです。そんな後者の革命の行き着く先は、やはり前者と同様に、やがて独裁に変質してしまう事は、1974年のハイレ・セラシエ皇帝処刑以後のエチオピア革命の帰趨を見れば明らかです。

しかし、それを革命勢力や民衆の責任だけに帰してしまうのは、余りにも「木を見て森を見ない」議論です。ハイチを貶める例として、「ブードゥー教・ゾンビ・エイズの国」と見下す言説も存在します。しかし、私は、このような状態に押し止めてきたものの責任こそが、真に追及されて然るべきと考えます。

(参考資料:適宜追記)

・ハイチ大地震被害の救援金を受付けます(日本赤十字社)

http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00001446.html

・ハイチ(ウィキペディア)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%81

・ハイチ革命(同上)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%81%E9%9D%A9%E5%91%BD

・ハイチ―独裁と暴力の軌跡(鈴木頌)

http://www.ashir.net/siis/koron/haichi.html

・ハイチ:2004年クーデター(益岡賢)

http://www.jca.apc.org/~kmasuoka/places/haiti0403b.html

・ハイチという国(青木芳夫)

http://www.oo.em-net.ne.jp/~runasimi/haiti.html

・特集”黒人初の共和国”ハイチ~独立がもたらしたもの、そして未来~(ハンガー・フリー・ワールド)

http://www.hungerfree.net/special/08_1.html

・民主主義の名の下の苦難(Emerging Revolution in the South)

http://agrotous.seesaa.net/article/11475244.html

・朝日新聞が中南米のポピュリズムを心配されてます・・・。(「構造改革」読み書き練習ブログ)

http://literacy.jugem.jp/?eid=18

・ハイチ里親運動のホームページ

http://www1.bbiq.jp/haiti/

・【フランス映画】南へ向かう女たち(2005年)

http://www.rose.ne.jp/~french/film/2008/8_25.html

・【日本映画】ミラクルバナナ(2005年)

http://www.miracle-banana.com/main.html

(書籍紹介)

・佐藤文則「慟哭のハイチ―現代史と庶民の生活」(凱風社)

・同上「ハイチ目覚めたカリブの黒人共和国」(同上)

・浜忠雄「カリブからの問い―ハイチ革命と近代世界」(岩波書店・世界歴史選書)

・同上「ハイチの栄光と苦難―世界初の黒人共和国の行方」(刀水書房)

いずれも値段が高く、分量も多いので、直ぐには購読とは行かないが、興味はある。そのうち、暇を見つけて図書館で借りる事にしよう。

En hondura no pasa nada, todo tranquilo (GOLPE DE ESTADO)

ビデオタイトル:「ホンジュラスでは何も起きていない」(注:勿論これは皮肉である)

私は、前回エントリー「へんてこなひと」の中で、「反自民世論が切り崩されるパターン」として、次の3つを挙げました。

(1)自民党と第二自民党(民主党)との間で、政権たらい回しや談合・馴れ合い劇が幾度となく繰り返された結果、次第に国民の間に政治的無関心が広まっていく。

(2)それを誤魔化す為に、同上二党間の「やらせ・八百長」対決が意図的に煽られる事で、逆に国民がますます政治嫌いになっていく。

(3)それでも、国民の関心を同上二党に繋ぎ止めておかなければならないので、その刺激策として、各種各様の「あて馬」が用意される。

但しそこでは、「疑似(贋物)が真性(本物)に変わる」、所謂「瓢箪から駒」の可能性は、一切考慮に入れていませんでした。確かに、過去の歴史においては、「ニワトリからアヒルへ」と変わった総評の例もありますが、少なくとも今の鳩山民主党については、多少のブレはあっても、そこまで豹変(進歩)する事は、まず在り得ないと思っていました。逆に、小沢・福田による大連立交渉で図らずも露呈した様に、いつかきっと自民党に取り込まれていくだろう、その可能性の方が遥かに大きいと思っていました。

そんな中で飛び込んできたのが、中米ホンジュラスでの大統領追放のニュースです。元々は、単なる「米国の傀儡」にしか過ぎないと思われていた、「バナナ共和国」の一介の親米大統領が、恰も「ニワトリからアヒルへ」豹変するが如く、次第に対米自立と反・新自由主義の道に歩みだしていたのです。その路線が、次第に同国内の特権支配層からの怒りを買う事になり、憲法改正プレ国民投票の施行を契機に、今回の軍事クーデターによる追放劇に至ったのです。

中南米諸国では、80年代以降、親米軍事独裁政権の下で、新自由主義政策が相次いで強行されました。豊富な天然資源は多国籍資本に売却され、国民は貧しいままに捨て置かれました。福祉・医療・教育や公共サービスが次々民営化され、儲け本位の発想の下で、鉄道網廃止や公共料金値上げが相次ぎました。関税障壁は撤廃され、米国からは安価で農薬漬けの輸入農産物が大量に流入し、国内農業は壊滅的打撃を蒙りました。労働法は改悪され、不当解雇や賃下げが横行し、ストライキは軍事力で弾圧されました。そこに補助金削減による食料など生活必需品の物価値上げも加わって、中南米を未曾有の失業が襲いました。

その様な社会情勢の中で、この地域の民衆は、新自由主義の酷さを、「理屈ではなく身を以って」体験したのです。これが、この地域で今急速に左派勢力が躍進している、根本的な要因です。それを、時代錯誤の日本の御用マスコミは全然理解できずに(或いは理解した上で意図的に隠蔽しているのかも)、相変わらず「反米独裁か親米民主か」の冷戦ドグマか、若しくは「コミンテルン陰謀論w」の立場からしか、このニュースを見る事が出来ないのです。

しかし、それでも、長らく親米右派の拠点国家として、近隣のニカラグアやパナマの革命に対する干渉基地として機能してきたホンジュラスにまでも、その変革の波が遂に押し寄せて来るとは、私もよもや思いませんでした。

この点については、私も、ホンジュラスという国の変化を、完全に見落していました。長らく「米国の裏庭」「バナナ共和国」として、国民党と自由党という類似・保守二大政党の、一方(自由党)の党首でしかなかった大統領が、あそこまで民衆の側に立てるとは、予想だにしていませんでした。これを以って、以前の記事「南米左翼は果たしてスターリン主義を乗り越えられるか?」文中の、ホンジュラスに関する下記記述については、早速その認識を改めたいと思います。

>これは多分、17日付しんぶん赤旗の、「エルサルバドルに左派政権誕生」の記事(写真・地図参照、地図が当該記事に添付の「当該16ヶ国」の内訳)からの引用なのでしょうが、上記の基準も非常に大甘というか。

キューバ、ニカラグア、ベネズエラ、ボリビアは当然として、まあブラジルのルラ政権も、最近の評価は色々あれど一応左派である事は間違いないとしても、ハイチやホンジュラスまで含めてしまうのは、どうかという気がします。(以上、当該拙稿より)

その上で、再び日本に話を戻します。方や中南米の途上国、もう方や東アジアの工業国と、国内外の地理的・経済的環境の違いはあれぞ、共に米国の属国で、保守二大政党制による政治が行われている点については、ホンジュラスと日本は、非常によく似通っています。

その中で、今回クーデターで祖国を追われたホンジュラス自由党のセラヤ大統領は、日本で言えば、差し詰め民主党の鳩山党首に当たります。しかし、今の民主党の鳩山党首に、果たしてセラヤ大統領と同様の役回りを、期待できるでしょうか。つまり、「どんなに邪魔されても、旧支配層からの誘惑に靡く事無く、とことん最後まで民衆の側に立ち得るか?」という事です。これは残念ながら、遅かれ早かれ変節する可能性の方が高いと、私は踏んでいますが。

そして、「鳩山が、若し変節せずに最後まで筋を通せたとしたら、その時には旧支配層はどう出てくるか?」という事もあります。最悪の場合、田母神あたりの靖国狂信右翼が、クーデターや右翼テロに出てくるとも限りません。そう考えると、これは決して遠い中南米の途上国の話に止まるものではありません。ホンジュラスの問題は、実は我々の問題でもあるのです。

これはまた、如何に「米国の属国」「新自由主義の実験場」とされた国でも、その国の指導者が本気でそこから抜け出そうとするならば、必ず民衆の支持を得る事が出来るという事を、ホンジュラス国民が身を以って示してくれたニュースでもあります。ホンジュラス国民は、これ以上耐乏生活を強いられる事を拒絶しました。翻って日本国民は、いつまで奴隷の耐乏生活を続けるのでしょうか。

(参考記事)

・ホンジュラスで大統領追放、再選可能にする改憲めぐり軍・裁判所と対立(AFP・BB)

http://www.afpbb.com/article/politics/2615865/4316380

・ホンジュラス・クーデター情報(caracas cafe、以下同上)

http://caracascafe.wordpress.com/2009/06/30/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1/

・ホンジュラス報道と「再選」

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/01/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%86%8d%e9%81%b8%e3%80%8d/

・ホンジュラス・クーデター4日目

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/02/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%bf%e3%83%bc4%e6%97%a5%e7%9b%ae/

・ホンジュラスからのメール

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/03/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab/

・ホンジュラスからのメール2

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/04/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab2/

・ホンジュラス軍の発砲映像

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/05/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e8%bb%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e7%a0%b2%e6%98%a0%e5%83%8f/

・ホンジュラス・クーデター7日目:空港にスナイパー

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/05/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%bf%e3%83%bc7%e6%97%a5%e7%9b%ae%ef%bc%9a%e7%a9%ba%e6%b8%af%e3%81%ab%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%91/

・ホンジュラスでクーデター進行中: オバマ最初のクーデター(マスコミに載らない海外記事、以下同上)

http://eigokiji.justblog.jp/blog/2009/06/post-5b1e.html

・中南米に対するオバマの本当のメッセージは?

http://eigokiji.justblog.jp/blog/2009/07/post-7a90.html

・もう一つの9/11、中南米に再度出没

http://eigokiji.justblog.jp/blog/2009/07/911-d12e.html

・ホンジュラス:ALBAへの6番目の加盟国となる(8月25日)(ラテンアメリカの政治経済、以下同上)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10131956869.html

・ホンジュラス:セラヤ大統領、憲法改正、再選を提案(3月26日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10232356341.html

・ホンジュラス:政治危機、クーデター前夜の様相に(6月25日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10288283048.html

・ホンジュラス、6.28クーデター決行される

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10290216502.html

・国際的に孤立したホンジュラス、クーデター政権(6月30日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10291034285.html

・ホンジュラス:セラヤ大統領帰国にむけ緊張たかまる(7月1日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10292833898.html

・ホンジュラス、米州機構脱退へ(7月4日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10293657908.html

・ホンジュラス:セラヤ大統領派、空港へ(7月4日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10294145518.html#main

ビデオタイトル:「ホンジュラスでは何も起きていない」(注:勿論これは皮肉である)

私は、前回エントリー「へんてこなひと」の中で、「反自民世論が切り崩されるパターン」として、次の3つを挙げました。

(1)自民党と第二自民党(民主党)との間で、政権たらい回しや談合・馴れ合い劇が幾度となく繰り返された結果、次第に国民の間に政治的無関心が広まっていく。

(2)それを誤魔化す為に、同上二党間の「やらせ・八百長」対決が意図的に煽られる事で、逆に国民がますます政治嫌いになっていく。

(3)それでも、国民の関心を同上二党に繋ぎ止めておかなければならないので、その刺激策として、各種各様の「あて馬」が用意される。

但しそこでは、「疑似(贋物)が真性(本物)に変わる」、所謂「瓢箪から駒」の可能性は、一切考慮に入れていませんでした。確かに、過去の歴史においては、「ニワトリからアヒルへ」と変わった総評の例もありますが、少なくとも今の鳩山民主党については、多少のブレはあっても、そこまで豹変(進歩)する事は、まず在り得ないと思っていました。逆に、小沢・福田による大連立交渉で図らずも露呈した様に、いつかきっと自民党に取り込まれていくだろう、その可能性の方が遥かに大きいと思っていました。

そんな中で飛び込んできたのが、中米ホンジュラスでの大統領追放のニュースです。元々は、単なる「米国の傀儡」にしか過ぎないと思われていた、「バナナ共和国」の一介の親米大統領が、恰も「ニワトリからアヒルへ」豹変するが如く、次第に対米自立と反・新自由主義の道に歩みだしていたのです。その路線が、次第に同国内の特権支配層からの怒りを買う事になり、憲法改正プレ国民投票の施行を契機に、今回の軍事クーデターによる追放劇に至ったのです。

中南米諸国では、80年代以降、親米軍事独裁政権の下で、新自由主義政策が相次いで強行されました。豊富な天然資源は多国籍資本に売却され、国民は貧しいままに捨て置かれました。福祉・医療・教育や公共サービスが次々民営化され、儲け本位の発想の下で、鉄道網廃止や公共料金値上げが相次ぎました。関税障壁は撤廃され、米国からは安価で農薬漬けの輸入農産物が大量に流入し、国内農業は壊滅的打撃を蒙りました。労働法は改悪され、不当解雇や賃下げが横行し、ストライキは軍事力で弾圧されました。そこに補助金削減による食料など生活必需品の物価値上げも加わって、中南米を未曾有の失業が襲いました。

その様な社会情勢の中で、この地域の民衆は、新自由主義の酷さを、「理屈ではなく身を以って」体験したのです。これが、この地域で今急速に左派勢力が躍進している、根本的な要因です。それを、時代錯誤の日本の御用マスコミは全然理解できずに(或いは理解した上で意図的に隠蔽しているのかも)、相変わらず「反米独裁か親米民主か」の冷戦ドグマか、若しくは「コミンテルン陰謀論w」の立場からしか、このニュースを見る事が出来ないのです。

しかし、それでも、長らく親米右派の拠点国家として、近隣のニカラグアやパナマの革命に対する干渉基地として機能してきたホンジュラスにまでも、その変革の波が遂に押し寄せて来るとは、私もよもや思いませんでした。

この点については、私も、ホンジュラスという国の変化を、完全に見落していました。長らく「米国の裏庭」「バナナ共和国」として、国民党と自由党という類似・保守二大政党の、一方(自由党)の党首でしかなかった大統領が、あそこまで民衆の側に立てるとは、予想だにしていませんでした。これを以って、以前の記事「南米左翼は果たしてスターリン主義を乗り越えられるか?」文中の、ホンジュラスに関する下記記述については、早速その認識を改めたいと思います。

>これは多分、17日付しんぶん赤旗の、「エルサルバドルに左派政権誕生」の記事(写真・地図参照、地図が当該記事に添付の「当該16ヶ国」の内訳)からの引用なのでしょうが、上記の基準も非常に大甘というか。

キューバ、ニカラグア、ベネズエラ、ボリビアは当然として、まあブラジルのルラ政権も、最近の評価は色々あれど一応左派である事は間違いないとしても、ハイチやホンジュラスまで含めてしまうのは、どうかという気がします。(以上、当該拙稿より)

その上で、再び日本に話を戻します。方や中南米の途上国、もう方や東アジアの工業国と、国内外の地理的・経済的環境の違いはあれぞ、共に米国の属国で、保守二大政党制による政治が行われている点については、ホンジュラスと日本は、非常によく似通っています。

その中で、今回クーデターで祖国を追われたホンジュラス自由党のセラヤ大統領は、日本で言えば、差し詰め民主党の鳩山党首に当たります。しかし、今の民主党の鳩山党首に、果たしてセラヤ大統領と同様の役回りを、期待できるでしょうか。つまり、「どんなに邪魔されても、旧支配層からの誘惑に靡く事無く、とことん最後まで民衆の側に立ち得るか?」という事です。これは残念ながら、遅かれ早かれ変節する可能性の方が高いと、私は踏んでいますが。

そして、「鳩山が、若し変節せずに最後まで筋を通せたとしたら、その時には旧支配層はどう出てくるか?」という事もあります。最悪の場合、田母神あたりの靖国狂信右翼が、クーデターや右翼テロに出てくるとも限りません。そう考えると、これは決して遠い中南米の途上国の話に止まるものではありません。ホンジュラスの問題は、実は我々の問題でもあるのです。

これはまた、如何に「米国の属国」「新自由主義の実験場」とされた国でも、その国の指導者が本気でそこから抜け出そうとするならば、必ず民衆の支持を得る事が出来るという事を、ホンジュラス国民が身を以って示してくれたニュースでもあります。ホンジュラス国民は、これ以上耐乏生活を強いられる事を拒絶しました。翻って日本国民は、いつまで奴隷の耐乏生活を続けるのでしょうか。

(参考記事)

・ホンジュラスで大統領追放、再選可能にする改憲めぐり軍・裁判所と対立(AFP・BB)

http://www.afpbb.com/article/politics/2615865/4316380

・ホンジュラス・クーデター情報(caracas cafe、以下同上)

http://caracascafe.wordpress.com/2009/06/30/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%83%85%e5%a0%b1/

・ホンジュラス報道と「再選」

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/01/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%86%8d%e9%81%b8%e3%80%8d/

・ホンジュラス・クーデター4日目

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/02/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%bf%e3%83%bc4%e6%97%a5%e7%9b%ae/

・ホンジュラスからのメール

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/03/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab/

・ホンジュラスからのメール2

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/04/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab2/

・ホンジュラス軍の発砲映像

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/05/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e8%bb%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e7%a0%b2%e6%98%a0%e5%83%8f/

・ホンジュラス・クーデター7日目:空港にスナイパー

http://caracascafe.wordpress.com/2009/07/05/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%bf%e3%83%bc7%e6%97%a5%e7%9b%ae%ef%bc%9a%e7%a9%ba%e6%b8%af%e3%81%ab%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%91/

・ホンジュラスでクーデター進行中: オバマ最初のクーデター(マスコミに載らない海外記事、以下同上)

http://eigokiji.justblog.jp/blog/2009/06/post-5b1e.html

・中南米に対するオバマの本当のメッセージは?

http://eigokiji.justblog.jp/blog/2009/07/post-7a90.html

・もう一つの9/11、中南米に再度出没

http://eigokiji.justblog.jp/blog/2009/07/911-d12e.html

・ホンジュラス:ALBAへの6番目の加盟国となる(8月25日)(ラテンアメリカの政治経済、以下同上)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10131956869.html

・ホンジュラス:セラヤ大統領、憲法改正、再選を提案(3月26日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10232356341.html

・ホンジュラス:政治危機、クーデター前夜の様相に(6月25日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10288283048.html

・ホンジュラス、6.28クーデター決行される

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10290216502.html

・国際的に孤立したホンジュラス、クーデター政権(6月30日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10291034285.html

・ホンジュラス:セラヤ大統領帰国にむけ緊張たかまる(7月1日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10292833898.html

・ホンジュラス、米州機構脱退へ(7月4日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10293657908.html

・ホンジュラス:セラヤ大統領派、空港へ(7月4日)

http://ameblo.jp/guevaristajapones/entry-10294145518.html#main