今日は「おいしい本」の紹介、第二弾を綴ってみようと思います。

「調理場という戦場」斉須政雄

です。

サブタイトルに「仕事論」とあります。

「料理人とグルメだけが読むのは、もったいない本です。

熱くて深くて、火が出るような言葉が盛りつけられます。

どんな年齢の人が、どんな職業の人が読んでも、

身体の奥底から、勇気が沸きおこってくるでしょう。」

糸井重里氏のこのコピーは本当に言い得て妙。

シェフ斉須政雄さんの、経験と気概、ひいては生き方そのものがほとばしり出た一冊です。23歳で単身フランスへ渡り、いろいろな店で修行しながら思ったこと、やってきたこと、そして今のこと、どこから読んでも、まっすぐな、血の通った言葉に出逢います。言葉に厚い肉がついていて、うまみも噛みごたえもあり、私は読むたびに自分の仕事のしかたが恥ずかしくなり、背筋を正されます。心に残る言葉に線を引きたいのを我慢して、かわりにそのページの端を少し折りながら読んでいったら、あっという間に全編が折り目だらけになってしまいました。その言葉たちをここに引用しようとしたのですが、それではその言葉についている骨肉や枝葉のゆたかさが伝わらないことに気づきました。読みにくい本ではありませんので、是非、通しで読んでください。この清冽さ、迫力、素晴らしさを分かち合いたい!心からそう思える一冊です。真剣に仕事と向き合い、いい仕事をしていこうという心ある人なら誰でも、深いところで頷けて、気持ちがシャキッとすると思います。

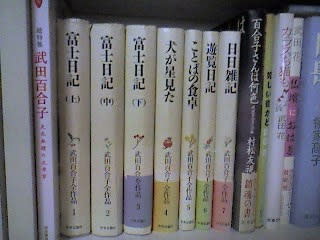

一緒に働くすべての人に読んでほしくて、赤鬼のRIE'S LIBRARYの棚に入れましたが、興味を持っていただけるのでしたら、どうぞ遠慮なく借り出してください。先日、やはり料理の世界で素晴らしいお仕事をされていて、私がひそかに尊敬しているあるお客さまが、パッと目にとめて借りていってくださいました。とても嬉しかったのでした。

三田の「コート・ドール」に私は行った事がありませんが、いつか、きっと、と強く思います。「五省」がさりげなく貼ってある、鈍く灰色に光るステンレスの「軍艦のような」厨房写真。ここからどんな料理がうまれてくるのでしょう。

ドキドキしながらその時を大切に迎えたいと思います。

至誠に悖るなかりしか

言動に恥ずるなかりしか

気力に欠くるなかりしか

努力に憾みなかりしか

不精に亘るなかりしか

そして、このなかで紹介されている木沢武男さんの「料理人と仕事」も読んでみようと思います。

/R

/R

「おいしい本のはなし」、次回は幸田文「台所のおと」について書きます。

赤鬼では現在、調理補助スタッフを募集中です!

勤務地・三軒茶屋

勤務時間・15:00~1:30の中で5H以上(18:00~22:00必須)

勤務日・週4日以上で応相談

時給・1000~1300円

経験者優遇、未経験者でも日本酒と酒肴に興味ある方なら大丈夫です。

食事あり、制服貸与あり、交通費支給、バイク&自転車通勤可。

電話連絡後、履歴書ご持参ください(受付15:00~、担当仲村)。

世田谷区三軒茶屋2-15-3 03-3410-9918

「調理場という戦場」斉須政雄

です。

サブタイトルに「仕事論」とあります。

「料理人とグルメだけが読むのは、もったいない本です。

熱くて深くて、火が出るような言葉が盛りつけられます。

どんな年齢の人が、どんな職業の人が読んでも、

身体の奥底から、勇気が沸きおこってくるでしょう。」

糸井重里氏のこのコピーは本当に言い得て妙。

シェフ斉須政雄さんの、経験と気概、ひいては生き方そのものがほとばしり出た一冊です。23歳で単身フランスへ渡り、いろいろな店で修行しながら思ったこと、やってきたこと、そして今のこと、どこから読んでも、まっすぐな、血の通った言葉に出逢います。言葉に厚い肉がついていて、うまみも噛みごたえもあり、私は読むたびに自分の仕事のしかたが恥ずかしくなり、背筋を正されます。心に残る言葉に線を引きたいのを我慢して、かわりにそのページの端を少し折りながら読んでいったら、あっという間に全編が折り目だらけになってしまいました。その言葉たちをここに引用しようとしたのですが、それではその言葉についている骨肉や枝葉のゆたかさが伝わらないことに気づきました。読みにくい本ではありませんので、是非、通しで読んでください。この清冽さ、迫力、素晴らしさを分かち合いたい!心からそう思える一冊です。真剣に仕事と向き合い、いい仕事をしていこうという心ある人なら誰でも、深いところで頷けて、気持ちがシャキッとすると思います。

一緒に働くすべての人に読んでほしくて、赤鬼のRIE'S LIBRARYの棚に入れましたが、興味を持っていただけるのでしたら、どうぞ遠慮なく借り出してください。先日、やはり料理の世界で素晴らしいお仕事をされていて、私がひそかに尊敬しているあるお客さまが、パッと目にとめて借りていってくださいました。とても嬉しかったのでした。

三田の「コート・ドール」に私は行った事がありませんが、いつか、きっと、と強く思います。「五省」がさりげなく貼ってある、鈍く灰色に光るステンレスの「軍艦のような」厨房写真。ここからどんな料理がうまれてくるのでしょう。

ドキドキしながらその時を大切に迎えたいと思います。

至誠に悖るなかりしか

言動に恥ずるなかりしか

気力に欠くるなかりしか

努力に憾みなかりしか

不精に亘るなかりしか

そして、このなかで紹介されている木沢武男さんの「料理人と仕事」も読んでみようと思います。

/R

/R「おいしい本のはなし」、次回は幸田文「台所のおと」について書きます。

赤鬼では現在、調理補助スタッフを募集中です!

勤務地・三軒茶屋

勤務時間・15:00~1:30の中で5H以上(18:00~22:00必須)

勤務日・週4日以上で応相談

時給・1000~1300円

経験者優遇、未経験者でも日本酒と酒肴に興味ある方なら大丈夫です。

食事あり、制服貸与あり、交通費支給、バイク&自転車通勤可。

電話連絡後、履歴書ご持参ください(受付15:00~、担当仲村)。

世田谷区三軒茶屋2-15-3 03-3410-9918