新幹線途中下車の旅 瀬戸 その2

たまたま<初期伊万里、柿右衛門、鍋島>という展示会をやっていました、瀬戸に来て、なんで九州なのだといわずに、機会あるごとに少しずつ勉強です。常設展示も立派で、おそらく、もっとも充実した陶磁器の資料館でしょう。 きちんとした高度なセンスが全館を覆っています。 多治見のセラミックパークとはちょっと雰囲気を異にしています。あちらは、セラミック研究所の影響が濃厚な感じで、こちらは資料館という役割を果たしています。

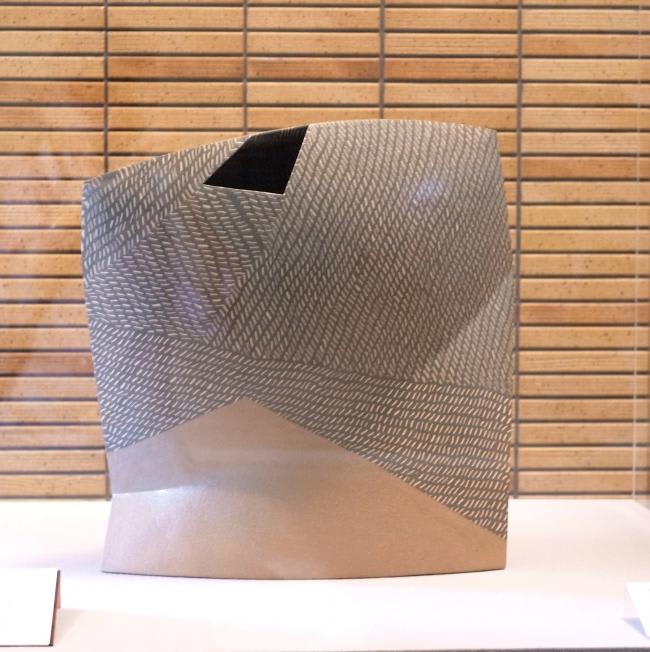

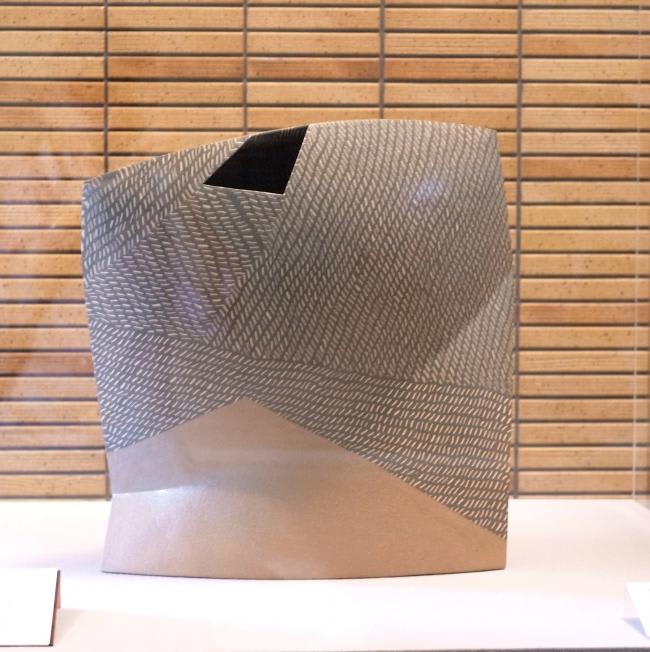

資料館、美術館、博物館はみんな撮影禁止ですから、どうしようもない。 屋外とわずか撮影できるところの写真と、カタログからの写真で印象をのべましょう。

華麗なる美の競演<初期伊万里, 柿右衛門、鍋島>展覧会のカタログから、当方が気になる焼物を選んで載せています。 皆さんに焼物の面白さを伝えようという目的ですので、コピーのご勘弁を。 日本で、1610年代に有田で初めて磁器が焼かれました。その技術は朝鮮陶工から導入されたものですが、手本は当時日本に大量に輸入されていた中国陶磁器でした。備前・有田の焼物は染付、色絵などのバラエティーに富み、日常に使うものとして人気を博しました。備前・有田の磁器が日本各地へ供給され、国内だけでなく東南アジアやヨーロッパ諸国へ輸出されました。まずは初期伊万里といわれる磁器です。作っているのは有田でも伊万里津から運び出されたので伊万里焼というのだそうです。

佐賀県重要文化財 染付山水文水指 初期伊万里の中でも最初期の作品。小溝窯の製品と考えられる。三段の凸凹がなんとなく魅力的。

染付唐獅子文大皿 備前・有田窯 山辺田窯

国・登録有形文化財 色絵菊鳥文輪花皿 備前・有田窯、 1640-1650年代

輪花状の口縁部と中央の菊,鳥、の対比が美しい。

色絵捻文丸文繋ぎ大皿 備前・有田焼 1640-1650年代 有田の色絵は1647年ころに始まるが、その初期の一つのタイプとして、黒線で文様の輪郭を引き、その中を緑、黄、青、紫で塗るタイプ。中国景徳鎮窯の祥瑞の影響を受けている。なんとなく中国っぽいといって、やっぱり日本である。

青磁染付鳥文葉方三足大皿 備前・有田窯 1660-1680年代

染付と青磁の組み合わせは魅力的。エッジのフォルムといい、なにか当方の方向に近い。底に3本の足がついたお皿である。 これに彫をいれると当方の狙う所に近いものが出来そうだ。とても参考になる。

色絵菊龍文鉢 備前・有田窯 1655-1660年代 外側も内側もびっしりと模様を描くのは当方の好み。これも中国っぽいけどやっぱり日本。色がきれい。

色絵桜花文瓢形瓶 備前・有田焼 1655-1670年代 京都風の意匠で、仁清手と呼ばれる。ユーザーがこんな、瀟洒なやつをほしがったのだろう。

たまたま<初期伊万里、柿右衛門、鍋島>という展示会をやっていました、瀬戸に来て、なんで九州なのだといわずに、機会あるごとに少しずつ勉強です。常設展示も立派で、おそらく、もっとも充実した陶磁器の資料館でしょう。 きちんとした高度なセンスが全館を覆っています。 多治見のセラミックパークとはちょっと雰囲気を異にしています。あちらは、セラミック研究所の影響が濃厚な感じで、こちらは資料館という役割を果たしています。

資料館、美術館、博物館はみんな撮影禁止ですから、どうしようもない。 屋外とわずか撮影できるところの写真と、カタログからの写真で印象をのべましょう。

華麗なる美の競演<初期伊万里, 柿右衛門、鍋島>展覧会のカタログから、当方が気になる焼物を選んで載せています。 皆さんに焼物の面白さを伝えようという目的ですので、コピーのご勘弁を。 日本で、1610年代に有田で初めて磁器が焼かれました。その技術は朝鮮陶工から導入されたものですが、手本は当時日本に大量に輸入されていた中国陶磁器でした。備前・有田の焼物は染付、色絵などのバラエティーに富み、日常に使うものとして人気を博しました。備前・有田の磁器が日本各地へ供給され、国内だけでなく東南アジアやヨーロッパ諸国へ輸出されました。まずは初期伊万里といわれる磁器です。作っているのは有田でも伊万里津から運び出されたので伊万里焼というのだそうです。

佐賀県重要文化財 染付山水文水指 初期伊万里の中でも最初期の作品。小溝窯の製品と考えられる。三段の凸凹がなんとなく魅力的。

染付唐獅子文大皿 備前・有田窯 山辺田窯

国・登録有形文化財 色絵菊鳥文輪花皿 備前・有田窯、 1640-1650年代

輪花状の口縁部と中央の菊,鳥、の対比が美しい。

色絵捻文丸文繋ぎ大皿 備前・有田焼 1640-1650年代 有田の色絵は1647年ころに始まるが、その初期の一つのタイプとして、黒線で文様の輪郭を引き、その中を緑、黄、青、紫で塗るタイプ。中国景徳鎮窯の祥瑞の影響を受けている。なんとなく中国っぽいといって、やっぱり日本である。

青磁染付鳥文葉方三足大皿 備前・有田窯 1660-1680年代

染付と青磁の組み合わせは魅力的。エッジのフォルムといい、なにか当方の方向に近い。底に3本の足がついたお皿である。 これに彫をいれると当方の狙う所に近いものが出来そうだ。とても参考になる。

色絵菊龍文鉢 備前・有田窯 1655-1660年代 外側も内側もびっしりと模様を描くのは当方の好み。これも中国っぽいけどやっぱり日本。色がきれい。

色絵桜花文瓢形瓶 備前・有田焼 1655-1670年代 京都風の意匠で、仁清手と呼ばれる。ユーザーがこんな、瀟洒なやつをほしがったのだろう。