Newアート考察3 伝統工芸に<革新>はあるか? 必要か? その1

陶芸やガラス工芸をやっていると、教室の生徒さんも、先生もプロの作家さんもいずれも2手に分かれます。伝統にそって技術を極めるのか、伝統に縛られずに芸術を目指すのか。芸術における絵画は過去を打ち破る革新が当たり前のように必須であり、称賛されてきたのに対して、陶芸では革新が称賛されているようには見えない。その分、陶芸は芸術の世界で過小評価されてきた。ガラス工芸はどうなのだ?

他人はどうでもいい、当方は伝統にそって技術を極める方向はとらず、伝統に縛られぬ芸術を目指すものの、はたして革新に少しでも近づいているのだろうか?(お前みたいな低レベルの者が何を言うかというと、身も蓋もないので、ご批判はちょっとおいておいてください。) 伝統にそって技術を極めた先にしか革新はないのか? それとも、技術を極める姿勢は革新を阻害するのか?

ゴッホは気に入った画家の絵を模写しつづけ、わずか10年間であの絵を残した。一方、ほとんどの方が技術を極める方向をとる陶芸は、ちっとも革新的面白い作品がないではないか。古い時代の作品の方が、作家が不明でもはるかに高値がつく。これはいったい何を意味するのか?

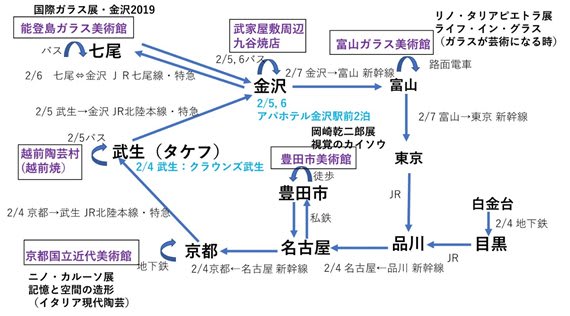

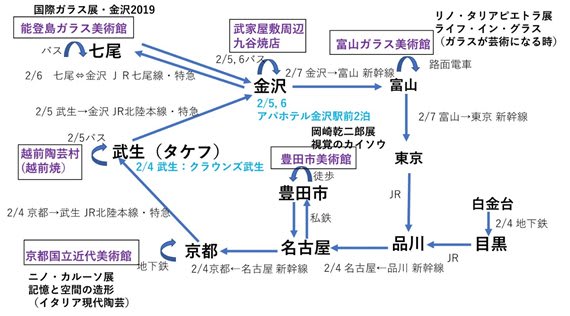

わからないことだらけ、当方はどうしたらいいのだ? 解を求めて旅に出た。表日本から裏日本へ、新型コロナウイルスの脅威をぬって、3泊4日の旅だった。

先日、抽象画風の写真をブログに載せたらアクセスが0になった。このアート考察を続けるとさらに0が行進する。理解されないことはいつものことであるが、楽しいはずはない。自分がこれはと思う作品や考えが無視されることをずっと経験してきた。といって見手に迎合するとさらに惨めになることも経験した。無視されることこそ最大のストレス、自分を裏切るのはさらにその上を行くストレス。それでも毎日残りカスのような希望をかき集めて写真を撮り、陶芸作品を作り、LifeSeq㈱の分子マップを作り、ブログの文を書く。なぜ、旅に出なければならなかったか。やれるだけのことはやりたい。

2020-2-4 豊田市美術館 岡崎乾二郎展、<視覚のカイソウ>

このカイソウというのは階層という意味らしいが、回想という意味もかけているかもしれない。

愛知県、豊田市、豊田市美術館 駅から歩いて20分くらい丘の上にあります。

伝統工芸は確立された技術があり、それを伝承してゆくことが第一目標となります。陶芸でも彫金でも、それが当たり前でだれも疑いません。これまでに確立した技術を駆使できなければ、親方は弟子を認めません。ユーザーも認めません。しかし、これまでの物を作っていればいいかというと、それではいけない新しい流れを作らねばと親方は言い、これもだれも異を唱えません。伝統工芸のコンペティションでは伝統に根ざしていながら新しい流れを示す作品が受賞します。伝統の巨木に新しい枝を伸ばすのです。しかし、これを革新というのでしょうか?評価者もユーザーも伝統という視点からしか見ないと、大きな飛躍は見えなくなってしまい、抹殺されてしまいます。それを怖がって多くの人は大きな飛躍をトライしません。

さてなぜ、岡崎乾二郎(オカザキ・ケンジロウ)かというと、彼の何かの部分が、当方の方向と同調するように見えるのです。自分の持っている技法から発想するのではなく、発想を表現するに必要な技法を使う、それは複数の技法でもいい、これまでなかった技法でもいい。これまでの技法でもいい。

岡崎乾二郎はいいろいろな素材と技法を使います。自分が画家とかデザイナーとか建築家とか既存のジャンル分けにはめ込まれることを否定します。

岡崎乾二郎の最近作 Hareza池袋

LIXILビジネス情報より(Hareza池袋×LIXIL池袋に誕生した「ハレ」の場

北典夫、土田耕太郎(KAJIMA DESIGN))

彼は多くの文章を書きますが、当方には全く理解不可能です。何度読んでもわかりません。彼が物事を説明するのに使う広い意味でのクリエーターの名前(おそらく20人から30人におよぶ)もその内容も当方は全く知らない(わずか知っているのはパウル・クレー、ジョルジュブ・ラック、ジョルジョ・デ・キリコくらい)。これらを引用するということは、彼の思考のベースにこれらの考え方があるわけで、それがわからないと、分からないパーツでつくられた全体像はわかりようがない。ギブアップです。

こんなに、ごたごた書く作家は他に知りません。出足でつっかえていると、このブログはボツになってしまいます。

彼の書く文章はみんな忘れて、当方が見て受けた印象から、彼の考え方を推測します。彼に言わせれば議論するにもあたらないゴミということでしょうが、当方がそう感じたのだから、そう書くしかない。 なぜ岡崎乾二郎に当方が同調する部分があるのか、とうとう解らずじまいなのです。と言って、諦めたわけではありません。彼が引用するクリエーターを少しずつ調べて、岡崎乾二郎の言っていることがわかったら、いずれ書き直しましょう。

岡崎乾二郎においては発想を表現する事への強い感情的思い入れと、その真反対のクールな理性的アプローチが同時に進行する。自己への愛着と、自己の無視。主観と客観の全くの同居。

当方は生命科学研究者ですから、生命は、色々な物質の相互関係で出来上がっており、いずれはその個々の要素を配列することにより生命を再構成できるという考えに基づいて研究しています。しかし、そこにプラスアルファーが存在するかもしれないという空間があります。その為に生命科学研究者は意外と神を信じており、またファクターに分解できないものとして、分解しえないものとして芸術に敬意とか憧れとかを持っています。

逆に、芸術家の岡崎乾二郎は芸術はいくつかのファクターの数式で表せる。例えば、形、色、素材、配置というファクターの組み合わせで見手にある印象を与える。それぞれのファクターを個別に変化させることにより見手に様々な印象を与えることが出来る。無論、どう受け止めるかは見手によりさらにさまざまに変化するが。

生命科学者が芸術を神を見るように憧れるのに対して、芸術家、岡崎乾二郎は科学的、理論的アプローチに憧れるかのように。彼は非合理性と合理性を同居させるのです。

彼のデビュー作はこの考えを表現します。木板で形を作り、色を付け、<たてもののきもち・赤坂見附>を表現しました。それぞれのファクターを色々に変化させて様々な印象を表現する。下のような一定の数式のファクターを変化させたシリーズが部屋全体に並び、また違うシリーズが違う部屋に並びます。

なお、この展覧会は全て撮影OKだったので、以下の写真は全部自分で撮ったものです。

たてもののきもち

この数式の色というファクターに視点を置いて、数式を展開するシリーズもあります。絵具で作る一つの形は色を変えて、極めて注意深く絵具で作った形を同一にして別の場所に存在させる。これを2枚の平面に分散する。ここに何が起きるかを実験する。彼は最初のデビュー作が受け入れられたことから、この考えに基づく様々な実験を展開します。

さらに、彼の作品の題名は長い、長い文章で出来上がっている。題名も一つのファクターとして数式に組み込こみました。

当方は、彼の作品を理解しているとはとうてい、いいがたいので、当方が理解できる部分を切り出して撮影しました。彼は要素に分けて再構成するので、各要素が浮き上がっており、抜き出しやすい。彼にとっては、部分的にぬき出されることは全くの不本意でしょうが。

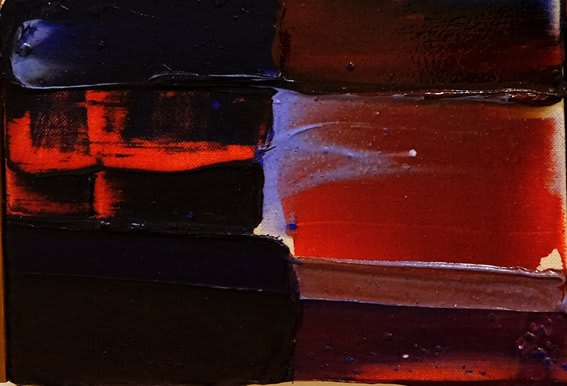

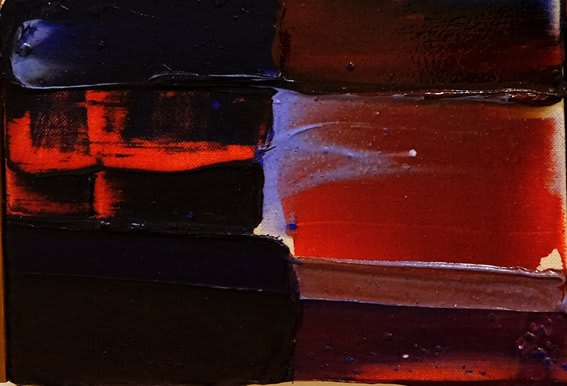

以下のシリーズはさらに色の要素に絞った実験に見えます。当方にはとても心地よいシリーズです。印象操作の岡崎乾二郎に<はめられた>ということです。

このシリーズの撮影は部分でなく、これが一個の作品の全体です。

これらの一つの集合としていくつかのタイル作品があります。これは最も当方の方向にオーバーラップする。同じようで同じでないパターンの集合がおよぼす印象操作。

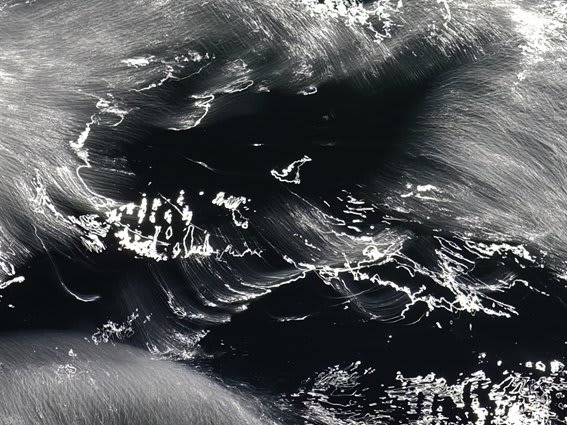

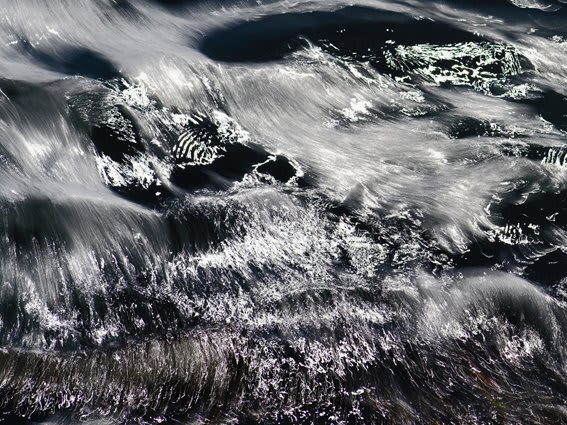

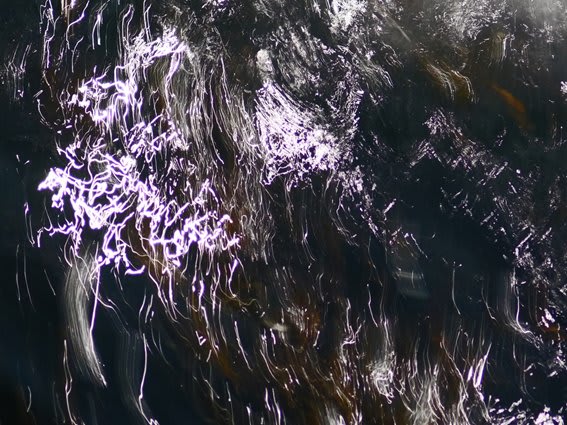

当方が追いかける<水の表現>に近づいてゆきます。

このタイルの巨大版は池袋の新しいビル、Hareza池袋を飾っています(前述)。タイル屋と結託して、微妙なタイルの色の変化を組み合わせ、類似パターンの連続の中に微妙な揺れを織り込む印象操作をしています。この<揺れ>こそ陶器の大きな存在価値です。新しい素材と技術においても岡崎乾二郎は本質を捉えて行きます。彼は他分野の連中とのコミュニケーションを大変大事にしています。自分の中に多種の技術を取り込んで抱え込んで融合させるのではなくコミュニケーションのなかで作品作成をプロモートする。ここでも彼のアートをファクターに分解して再構成する方程式の考え方が、他分野との相互コミュニケーションを円滑にプロモートしています。

形という要素だけの実験シリーズもあります。

この逆三角形は小さな接合部で不安定な形を保っている。形の持つ一種の印象操作といえるでしょう。当方は今、円錐形を逆に置く作品のシリーズをいくつも作っています。ここでも岡崎乾二郎と同調します。

彼の方程式により、彼は既存概念や既得技術の束縛から容易に逃れることが出来るように見えます。

岡崎乾二郎はわかったような、わからないような。この展示会は当方に役に立ったような、立たないような。希薄な印象のような、とても深い印象のような。

ただ、世の中と違った考えを臆することなくぶつけてゆく姿勢は間違いなく心に残る。どうして彼は世の中と違った考えを臆せず世に問えるのか、それとも裏に深い苦悩があるのか????

岡崎乾二郎は次第に当方の中でその存在が拡大する予感がします。それは当方が現在追いかけている<分解と再構成>の考え方と一致するからです。

岡崎乾二郎は<芸術は印象操作だ>と最初に言ってしまいました。これを芸術への冒涜だと思うか、芸術という言葉の呪縛から逃れるうまい方法だと思うか。結局は感動を与える作品が生み出せるかにかかっています。

豊田市美術館

豊田市を出て、名古屋へもどり、ジャンボエビフライと味噌カツがはいった駅弁を食べながら新幹線で京都に向かいます。

陶芸やガラス工芸をやっていると、教室の生徒さんも、先生もプロの作家さんもいずれも2手に分かれます。伝統にそって技術を極めるのか、伝統に縛られずに芸術を目指すのか。芸術における絵画は過去を打ち破る革新が当たり前のように必須であり、称賛されてきたのに対して、陶芸では革新が称賛されているようには見えない。その分、陶芸は芸術の世界で過小評価されてきた。ガラス工芸はどうなのだ?

他人はどうでもいい、当方は伝統にそって技術を極める方向はとらず、伝統に縛られぬ芸術を目指すものの、はたして革新に少しでも近づいているのだろうか?(お前みたいな低レベルの者が何を言うかというと、身も蓋もないので、ご批判はちょっとおいておいてください。) 伝統にそって技術を極めた先にしか革新はないのか? それとも、技術を極める姿勢は革新を阻害するのか?

ゴッホは気に入った画家の絵を模写しつづけ、わずか10年間であの絵を残した。一方、ほとんどの方が技術を極める方向をとる陶芸は、ちっとも革新的面白い作品がないではないか。古い時代の作品の方が、作家が不明でもはるかに高値がつく。これはいったい何を意味するのか?

わからないことだらけ、当方はどうしたらいいのだ? 解を求めて旅に出た。表日本から裏日本へ、新型コロナウイルスの脅威をぬって、3泊4日の旅だった。

先日、抽象画風の写真をブログに載せたらアクセスが0になった。このアート考察を続けるとさらに0が行進する。理解されないことはいつものことであるが、楽しいはずはない。自分がこれはと思う作品や考えが無視されることをずっと経験してきた。といって見手に迎合するとさらに惨めになることも経験した。無視されることこそ最大のストレス、自分を裏切るのはさらにその上を行くストレス。それでも毎日残りカスのような希望をかき集めて写真を撮り、陶芸作品を作り、LifeSeq㈱の分子マップを作り、ブログの文を書く。なぜ、旅に出なければならなかったか。やれるだけのことはやりたい。

2020-2-4 豊田市美術館 岡崎乾二郎展、<視覚のカイソウ>

このカイソウというのは階層という意味らしいが、回想という意味もかけているかもしれない。

愛知県、豊田市、豊田市美術館 駅から歩いて20分くらい丘の上にあります。

伝統工芸は確立された技術があり、それを伝承してゆくことが第一目標となります。陶芸でも彫金でも、それが当たり前でだれも疑いません。これまでに確立した技術を駆使できなければ、親方は弟子を認めません。ユーザーも認めません。しかし、これまでの物を作っていればいいかというと、それではいけない新しい流れを作らねばと親方は言い、これもだれも異を唱えません。伝統工芸のコンペティションでは伝統に根ざしていながら新しい流れを示す作品が受賞します。伝統の巨木に新しい枝を伸ばすのです。しかし、これを革新というのでしょうか?評価者もユーザーも伝統という視点からしか見ないと、大きな飛躍は見えなくなってしまい、抹殺されてしまいます。それを怖がって多くの人は大きな飛躍をトライしません。

さてなぜ、岡崎乾二郎(オカザキ・ケンジロウ)かというと、彼の何かの部分が、当方の方向と同調するように見えるのです。自分の持っている技法から発想するのではなく、発想を表現するに必要な技法を使う、それは複数の技法でもいい、これまでなかった技法でもいい。これまでの技法でもいい。

岡崎乾二郎はいいろいろな素材と技法を使います。自分が画家とかデザイナーとか建築家とか既存のジャンル分けにはめ込まれることを否定します。

岡崎乾二郎の最近作 Hareza池袋

LIXILビジネス情報より(Hareza池袋×LIXIL池袋に誕生した「ハレ」の場

北典夫、土田耕太郎(KAJIMA DESIGN))

彼は多くの文章を書きますが、当方には全く理解不可能です。何度読んでもわかりません。彼が物事を説明するのに使う広い意味でのクリエーターの名前(おそらく20人から30人におよぶ)もその内容も当方は全く知らない(わずか知っているのはパウル・クレー、ジョルジュブ・ラック、ジョルジョ・デ・キリコくらい)。これらを引用するということは、彼の思考のベースにこれらの考え方があるわけで、それがわからないと、分からないパーツでつくられた全体像はわかりようがない。ギブアップです。

こんなに、ごたごた書く作家は他に知りません。出足でつっかえていると、このブログはボツになってしまいます。

彼の書く文章はみんな忘れて、当方が見て受けた印象から、彼の考え方を推測します。彼に言わせれば議論するにもあたらないゴミということでしょうが、当方がそう感じたのだから、そう書くしかない。 なぜ岡崎乾二郎に当方が同調する部分があるのか、とうとう解らずじまいなのです。と言って、諦めたわけではありません。彼が引用するクリエーターを少しずつ調べて、岡崎乾二郎の言っていることがわかったら、いずれ書き直しましょう。

岡崎乾二郎においては発想を表現する事への強い感情的思い入れと、その真反対のクールな理性的アプローチが同時に進行する。自己への愛着と、自己の無視。主観と客観の全くの同居。

当方は生命科学研究者ですから、生命は、色々な物質の相互関係で出来上がっており、いずれはその個々の要素を配列することにより生命を再構成できるという考えに基づいて研究しています。しかし、そこにプラスアルファーが存在するかもしれないという空間があります。その為に生命科学研究者は意外と神を信じており、またファクターに分解できないものとして、分解しえないものとして芸術に敬意とか憧れとかを持っています。

逆に、芸術家の岡崎乾二郎は芸術はいくつかのファクターの数式で表せる。例えば、形、色、素材、配置というファクターの組み合わせで見手にある印象を与える。それぞれのファクターを個別に変化させることにより見手に様々な印象を与えることが出来る。無論、どう受け止めるかは見手によりさらにさまざまに変化するが。

生命科学者が芸術を神を見るように憧れるのに対して、芸術家、岡崎乾二郎は科学的、理論的アプローチに憧れるかのように。彼は非合理性と合理性を同居させるのです。

彼のデビュー作はこの考えを表現します。木板で形を作り、色を付け、<たてもののきもち・赤坂見附>を表現しました。それぞれのファクターを色々に変化させて様々な印象を表現する。下のような一定の数式のファクターを変化させたシリーズが部屋全体に並び、また違うシリーズが違う部屋に並びます。

なお、この展覧会は全て撮影OKだったので、以下の写真は全部自分で撮ったものです。

たてもののきもち

この数式の色というファクターに視点を置いて、数式を展開するシリーズもあります。絵具で作る一つの形は色を変えて、極めて注意深く絵具で作った形を同一にして別の場所に存在させる。これを2枚の平面に分散する。ここに何が起きるかを実験する。彼は最初のデビュー作が受け入れられたことから、この考えに基づく様々な実験を展開します。

さらに、彼の作品の題名は長い、長い文章で出来上がっている。題名も一つのファクターとして数式に組み込こみました。

当方は、彼の作品を理解しているとはとうてい、いいがたいので、当方が理解できる部分を切り出して撮影しました。彼は要素に分けて再構成するので、各要素が浮き上がっており、抜き出しやすい。彼にとっては、部分的にぬき出されることは全くの不本意でしょうが。

以下のシリーズはさらに色の要素に絞った実験に見えます。当方にはとても心地よいシリーズです。印象操作の岡崎乾二郎に<はめられた>ということです。

このシリーズの撮影は部分でなく、これが一個の作品の全体です。

これらの一つの集合としていくつかのタイル作品があります。これは最も当方の方向にオーバーラップする。同じようで同じでないパターンの集合がおよぼす印象操作。

当方が追いかける<水の表現>に近づいてゆきます。

このタイルの巨大版は池袋の新しいビル、Hareza池袋を飾っています(前述)。タイル屋と結託して、微妙なタイルの色の変化を組み合わせ、類似パターンの連続の中に微妙な揺れを織り込む印象操作をしています。この<揺れ>こそ陶器の大きな存在価値です。新しい素材と技術においても岡崎乾二郎は本質を捉えて行きます。彼は他分野の連中とのコミュニケーションを大変大事にしています。自分の中に多種の技術を取り込んで抱え込んで融合させるのではなくコミュニケーションのなかで作品作成をプロモートする。ここでも彼のアートをファクターに分解して再構成する方程式の考え方が、他分野との相互コミュニケーションを円滑にプロモートしています。

形という要素だけの実験シリーズもあります。

この逆三角形は小さな接合部で不安定な形を保っている。形の持つ一種の印象操作といえるでしょう。当方は今、円錐形を逆に置く作品のシリーズをいくつも作っています。ここでも岡崎乾二郎と同調します。

彼の方程式により、彼は既存概念や既得技術の束縛から容易に逃れることが出来るように見えます。

岡崎乾二郎はわかったような、わからないような。この展示会は当方に役に立ったような、立たないような。希薄な印象のような、とても深い印象のような。

ただ、世の中と違った考えを臆することなくぶつけてゆく姿勢は間違いなく心に残る。どうして彼は世の中と違った考えを臆せず世に問えるのか、それとも裏に深い苦悩があるのか????

岡崎乾二郎は次第に当方の中でその存在が拡大する予感がします。それは当方が現在追いかけている<分解と再構成>の考え方と一致するからです。

岡崎乾二郎は<芸術は印象操作だ>と最初に言ってしまいました。これを芸術への冒涜だと思うか、芸術という言葉の呪縛から逃れるうまい方法だと思うか。結局は感動を与える作品が生み出せるかにかかっています。

豊田市美術館

豊田市を出て、名古屋へもどり、ジャンボエビフライと味噌カツがはいった駅弁を食べながら新幹線で京都に向かいます。