Newアート考察3 伝統工芸に<革新>はあるか? 必要か? その3 越前焼

越前焼は日本六古窯の一つ、平安末期から続く。日用雑器を一貫して作成。越前の土の特色を生かした、素朴で頑丈なつくりで、自然釉を代表とする素朴な風合いが中心。温かみのある土と灰釉の味わいを秘めた民芸的な美しさを持つ。

一方、九谷焼は江戸時代前期から始まって一時中断後復活した、比較的新しい陶磁器です。

ご存知のように多色の絵が描かれる上絵付けが特徴で、まさに絵画的な色使いは越前焼と対局的です。越前(武生)と金沢は特急列車で1時間程度の距離です。対局の焼き物にはそれぞれにどのような新しい動きがあるのだろうか? その3越前焼とその4九谷焼,2回に分けてアップします。

2月5日

武生からの越前陶芸村へのバスはかつて越前海岸や越前水仙ランドに行った時に使ったバスです。今日も雪がちらついていますが、その時は2月末なのに、こんなものではありません、一面のものすごい雪でした。その時のとんでもない苦労と一方越前海岸の魅力が過去のブログにつづられています。

越前陶芸村バス停で降りて、テクテク陶芸村入り口に着きました。バスは2時間おきですから、2時間以内に陶芸村探索をきりあげないと、さらに2時間時間をつぶさねばなりません。4時になってしまいます。とにかく越前のバスの旅は苦難の連続なのです。

越前陶芸村で訪ねようと思っていた陶芸窯は一向に見つかりません。雪や雨さらに風が吹き、やってられません。なんとか開いていそうな文化交流館に逃げこみました。聞いてみると目的の陶芸窯はいずれも無くなっているとのこと。参考にした陶芸の旅の本は古くて役に立たなかったのです。

ここのカフェは自分で越前焼のコーヒーカップを選んで珈琲を飲むことが出来ます。当方はそれどころではありません。もう時間がありません。文化交流館の方の勧めに従って越前焼工業協同組合越前焼の館と福井県陶芸館を訪れることにしました。

越前焼の館では越前焼がいっぱい販売されていました。

沢山の作家の紹介と作品がありました。そこで時間に追われながら以下の作品を買いました。4000円ちょとだったかな。残念ながら写真を撮り忘れて、この作品の作家さんの名前がわかりません。同じ作家さんのいくつかの作品が一つのコーナーとして展示されていました。お店の方は、このデリケートな陶器を無造作に包装紙でつつもうとするから、そりゃ無理でしょう、せめて箱にいれてくださいとたのんだくらいで、作家さんの情報をかいた紙なぞいれてくれませんでした。

この方の作品は茶器ですが、当方はぐい飲みとして買いました。驚くべきことはこの陶器の薄さ、軽さです。磁器ではありません、陶器でこれほど薄く作った商品を見たことがありません。当方にはとうてい作ることが出来ません。越前焼はみるところ、土の自然の色や風合いをいかした、いってみればとてもスタンダードな焼き物です。越前焼は特徴が無くてつまらないなという初印象を覆して、この器は越前焼が恐るべき実力を持った焼き物であるという印象を与えました。ネットで調べたところ、薄造り陶器は越前焼の特殊技術で、薄さ1mm以下の陶器です。<ひらら>という名前で、茶器/酒器としてブランディングしているようです。

後でのべますが、焼き物はヒトの自然にたいする憧憬を実用とマッチングさせた、すでに完成された芸術であると思うのです。越前焼はこの心髄を包含しています。焼き物はこれでいいのではないでしょうか。完璧です!

あまり薄いのでおっかなびっくり使っていますが、お酒の飲み心地がいいのでこの器についつい手が出ます。

みつけましたよ、東京では伝統工芸青山スクエアで売っていて、ネット販売もしています。<税別3800円、茶のうつわ 湯呑 ゆきいろ、寸法:直径7cm×高さ8cm、生産者: かさつじけんじ>と記載がありました。だまされたと思ってご購入下さい。使うと驚愕しますよ。<ひらら>はもっと小ぶりの器もあります。

さらに調べると、情報が出てきました。

司辻健司さん

この薄造りを作るに3年を要したそうです。ステンドグラスにも興味を持ち、以下の様なカラフルな物にも挑戦しているようです。ガラスの色に興味ある陶芸家がいることは、陶器とガラスのドッキングを目指す当方にはうれしいことです。

司辻健司さん日本現代工芸美術展の審査員も務めている大家でした。いやいや深堀しゆくとぞろぞろ魅力的な方が出てくるものだ。

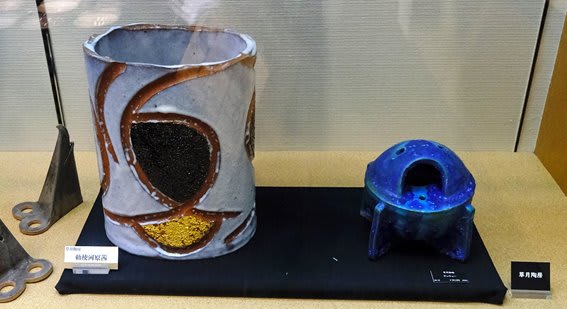

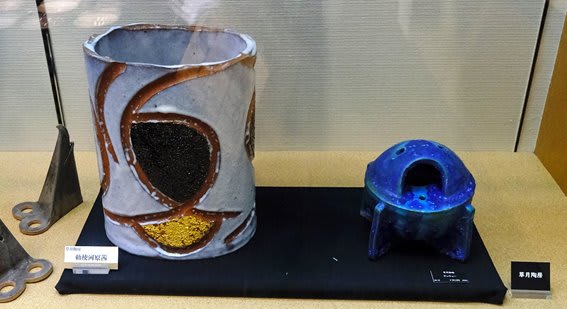

福井県陶芸館では著名な作家さん作品の展示場と焼き物の売店が同居しています。ここでは越前焼としてはちょっと変わった作品を載せます。新しい陶芸の流れを探る旅ですから、変わったものを載せますが、越前焼の心髄は<変わらない物>にある、焼き物の当然の帰着にあると思うのです。

草月陶房

急ぎ足の越前陶芸村でした。みぞれ交じりの強風の中で、2時間に一本のバスが見えてきた時は、バスが地獄で仏の様に見えたのです。

武生から金沢まではそう遠くないのですが、裏日本は特急の鉄則に従って、特急を使ったので、金沢に到着してもまだ十分活動の時間がありました。

越前焼は日本六古窯の一つ、平安末期から続く。日用雑器を一貫して作成。越前の土の特色を生かした、素朴で頑丈なつくりで、自然釉を代表とする素朴な風合いが中心。温かみのある土と灰釉の味わいを秘めた民芸的な美しさを持つ。

一方、九谷焼は江戸時代前期から始まって一時中断後復活した、比較的新しい陶磁器です。

ご存知のように多色の絵が描かれる上絵付けが特徴で、まさに絵画的な色使いは越前焼と対局的です。越前(武生)と金沢は特急列車で1時間程度の距離です。対局の焼き物にはそれぞれにどのような新しい動きがあるのだろうか? その3越前焼とその4九谷焼,2回に分けてアップします。

2月5日

武生からの越前陶芸村へのバスはかつて越前海岸や越前水仙ランドに行った時に使ったバスです。今日も雪がちらついていますが、その時は2月末なのに、こんなものではありません、一面のものすごい雪でした。その時のとんでもない苦労と一方越前海岸の魅力が過去のブログにつづられています。

越前陶芸村バス停で降りて、テクテク陶芸村入り口に着きました。バスは2時間おきですから、2時間以内に陶芸村探索をきりあげないと、さらに2時間時間をつぶさねばなりません。4時になってしまいます。とにかく越前のバスの旅は苦難の連続なのです。

越前陶芸村で訪ねようと思っていた陶芸窯は一向に見つかりません。雪や雨さらに風が吹き、やってられません。なんとか開いていそうな文化交流館に逃げこみました。聞いてみると目的の陶芸窯はいずれも無くなっているとのこと。参考にした陶芸の旅の本は古くて役に立たなかったのです。

ここのカフェは自分で越前焼のコーヒーカップを選んで珈琲を飲むことが出来ます。当方はそれどころではありません。もう時間がありません。文化交流館の方の勧めに従って越前焼工業協同組合越前焼の館と福井県陶芸館を訪れることにしました。

越前焼の館では越前焼がいっぱい販売されていました。

沢山の作家の紹介と作品がありました。そこで時間に追われながら以下の作品を買いました。4000円ちょとだったかな。残念ながら写真を撮り忘れて、この作品の作家さんの名前がわかりません。同じ作家さんのいくつかの作品が一つのコーナーとして展示されていました。お店の方は、このデリケートな陶器を無造作に包装紙でつつもうとするから、そりゃ無理でしょう、せめて箱にいれてくださいとたのんだくらいで、作家さんの情報をかいた紙なぞいれてくれませんでした。

この方の作品は茶器ですが、当方はぐい飲みとして買いました。驚くべきことはこの陶器の薄さ、軽さです。磁器ではありません、陶器でこれほど薄く作った商品を見たことがありません。当方にはとうてい作ることが出来ません。越前焼はみるところ、土の自然の色や風合いをいかした、いってみればとてもスタンダードな焼き物です。越前焼は特徴が無くてつまらないなという初印象を覆して、この器は越前焼が恐るべき実力を持った焼き物であるという印象を与えました。ネットで調べたところ、薄造り陶器は越前焼の特殊技術で、薄さ1mm以下の陶器です。<ひらら>という名前で、茶器/酒器としてブランディングしているようです。

後でのべますが、焼き物はヒトの自然にたいする憧憬を実用とマッチングさせた、すでに完成された芸術であると思うのです。越前焼はこの心髄を包含しています。焼き物はこれでいいのではないでしょうか。完璧です!

あまり薄いのでおっかなびっくり使っていますが、お酒の飲み心地がいいのでこの器についつい手が出ます。

みつけましたよ、東京では伝統工芸青山スクエアで売っていて、ネット販売もしています。<税別3800円、茶のうつわ 湯呑 ゆきいろ、寸法:直径7cm×高さ8cm、生産者: かさつじけんじ>と記載がありました。だまされたと思ってご購入下さい。使うと驚愕しますよ。<ひらら>はもっと小ぶりの器もあります。

さらに調べると、情報が出てきました。

司辻健司さん

この薄造りを作るに3年を要したそうです。ステンドグラスにも興味を持ち、以下の様なカラフルな物にも挑戦しているようです。ガラスの色に興味ある陶芸家がいることは、陶器とガラスのドッキングを目指す当方にはうれしいことです。

司辻健司さん日本現代工芸美術展の審査員も務めている大家でした。いやいや深堀しゆくとぞろぞろ魅力的な方が出てくるものだ。

福井県陶芸館では著名な作家さん作品の展示場と焼き物の売店が同居しています。ここでは越前焼としてはちょっと変わった作品を載せます。新しい陶芸の流れを探る旅ですから、変わったものを載せますが、越前焼の心髄は<変わらない物>にある、焼き物の当然の帰着にあると思うのです。

草月陶房

急ぎ足の越前陶芸村でした。みぞれ交じりの強風の中で、2時間に一本のバスが見えてきた時は、バスが地獄で仏の様に見えたのです。

武生から金沢まではそう遠くないのですが、裏日本は特急の鉄則に従って、特急を使ったので、金沢に到着してもまだ十分活動の時間がありました。