Newアート考察3 伝統工芸に<革新>はあるか? 必要か? その2 京都国立現代美術館

新コロナウイルスへの恐怖から市内バスに乗らずに、地下鉄で東山駅までゆき、白川沿いを歩いて京都国立現代美術館に向かいます。当方は今から14年前から7年間、1週間交代で東京と京都を行き来していました。ここで京大とのコラボレーションによるバイオベンチャーを運営していたのです。この東山駅と三条駅の中間のワンルームマンションで7年間過ごしました。

白川沿いの風景は少しも変わっていない。北東に向かえば岡崎疎水、平安神宮、南西にむかえば祇園、知恩院への散歩道として、しょっちゅう歩いていた道です。

京都国立現代美術館

イタリア3大現代陶芸家の一人ニノ・カルーソ展が開かれていました。これまで彼を知っていたわけでなく、京都が懐かしくて、この旅に無理やり京都を入れたという感もありますが、とにかく陶芸における既存概念を壊す手がかりが得られるかもしれないと期待したのです。

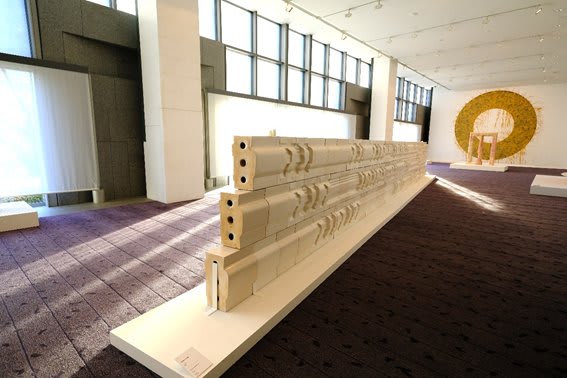

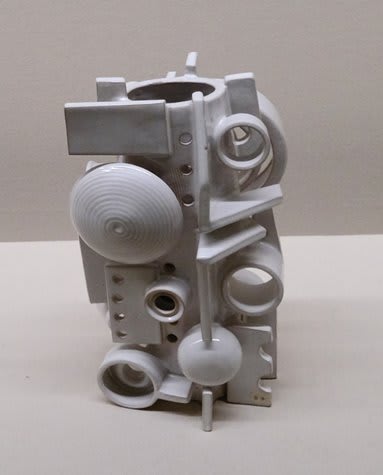

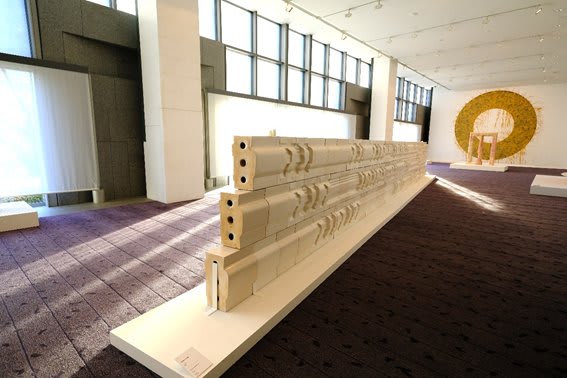

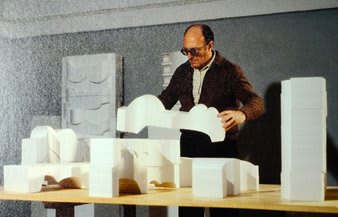

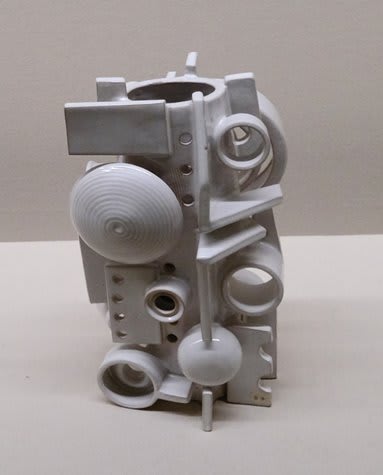

彼の後期のアプローチは以下のような建築物あるいは建築の一部の様相を持つ陶器作品です。

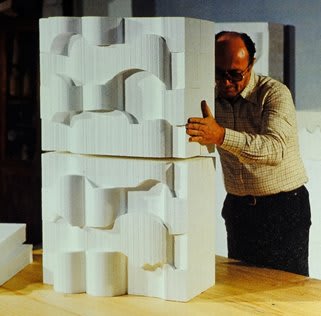

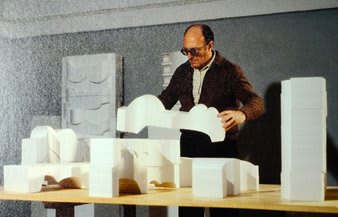

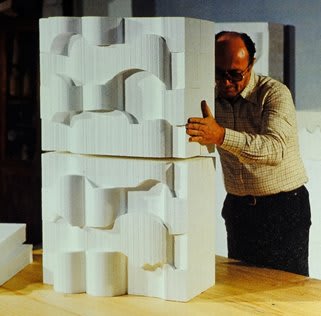

重要なのはかれの考え出した手法です。発泡スチロールを電動糸鋸で切り、造形ブロックを作り、それを組み合わせて形を作るのです。金属彫刻家は粘土造形から金属に変換するのですが、彼はいとも簡単に発泡スチロールから焼き物へ変換したのです。彼の作りたいものが先にあるのか、この手法が先にあるのか分かりませんが、この手法は直線を多く含むブロックを設計し、それらを組み合わせて造形物を作ってゆくのです。積み木細工のように、いくつかの基本ブロックを様々に組み合わせることにより、様々な造形物を生み出す。彼が生まれ育った環境にある、過去の遺産としての石の建築物のイメージ、記憶が根底にあると彼は言っています。

これは全く予期しなかったことですが、当方の現在のブロック陶器の集合による大型作品形成の方向と一致するのです。当方のブロック陶器の先生はフィンランドのルート・ブリュックですが、ここにも似た考えで活動する陶芸家がいたのです。

さらに当方はいつの間にか、分離したパーツの再構成で陶芸を作る方向に向かっています。ルート・ブリュック、 オシップ・ザッキン、そしてこのニノ・カルーソ、さらに岡崎乾二郎、いずれも見方によれば、これまでの各品作成行程をいったんバラバラにすることにより、既存概念や既得技術の呪縛をいったんキャンセルし、それを再構成する過程で何か新しい方向が生まれることを期待するのです。

ニノ・カルーソの発泡スチロールを使う、自由な発想は見習うべきですが、当方の色立体の先生であるニキ・ド・サンファルも発泡スチロールやペンキを使った色立体で彫刻界をぶっ飛ばしたことはすでに当方をぶっとばしていました。

引用文献1

引用文献1

引用文献1

引用文献1

引用文献1

引用文献1

引用文献1

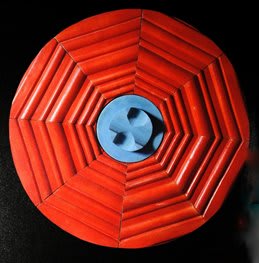

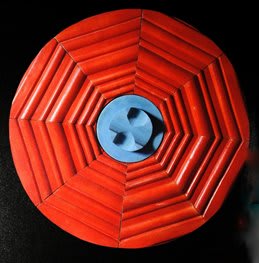

引用文献1 ニノ・カルーソの陶器らしい比較的初期の作品

京都国立現代美術館の常設展に現代陶器がおいてあり、色々注目すべき作品がありました。以下のポンペイ・ピアネッツオーラやカルロ・ザウリはニノ・カルーソと共にイタリア3大現代陶芸家と書いてあったような気がします。

撮影した写真ではポンペイ・ピアネッツオーラの作と見えるのですが、カルロ・ザウリの本をみるとこれはザウリの作に違いありません。ポンペイ・ピアネッツオーラの作品情報は全く見当たらず、彼は良くわかりません。

カルロ・ザウリ 陶彫

カルロ・ザウリ 水平のふるえ

カルロ・ザウリの初期作品 壺

京都でイタリア3大現代陶芸家のカルロ・ザウリに会えたことは収穫でした。東京に帰ってから早速、この京都でかつて開かれたカルロ・ザウリ展覧会の図録をヤフオクで購入。

少し載せます。

引用文献2 カルロ・ザウリ 鉢

カルロ・ザウリの初期はロクロ・ワークで、いわゆる陶芸作品を作っていました。

引用文献2 カルロ・ザウリ 幾何学の起源

たまにはこのような作品もありました。これは当方の現在作っている作品とかなり類似しています。

引用文献2 カルロ・ザウリ 大きい球体

だんだん不定形の彫刻的作品を作るようになりました。しかしあくまでロクロ・ワークをベースとして、これを崩してゆくという手法を取っていたと書いてあります。

引用文献2

引用文献2 カルロ・ザウリ 翠のある形態

このあたりになるとロクロ・ワークを崩しているのか、直接このような形を作っているのか、当方には分かりません。

引用文献2 カルロ・ザウリ ゆがめられた塊(レリーフ)

時折このような色立体も作りますが、無地が圧倒的に多くなります。

引用文献2 カルロ・ザウリ 形態のうねり

おそらくこのあたりが彼の絶頂期なのでしょう。

引用文献2 カルロ・ザウリ 皿

晩年は明かにロクロ・ワークをベースとした作品にきれいな色付けをしています。

ニノ・カルーソが早い時期にロクロ・ワークから離れたのに対して、カルロ・ザウリは生涯ロクロ・ワークから離れようとしなかったようです。

当方は陶芸にとってロクロ・ワークは完璧なテクニックであることを痛感しています。ロクロ・ワークは最初、技術習得に時間がかかりますが、一旦習得してしまえば、陶芸というジャンルではもっとも労力の割には効果のある方法なのです。これ以外の方法を使うことは入り口が簡単でも、その後は大変なのです。しかし、反面、このロクロ・ワーク技術の魔力に閉じ込められてしまいます。陶芸はもっともっと色々な可能性があのはずなのですが。

もう一つ疑問がわいてきます。どうして、こんなにアートに優れたイタリア人が、陶芸から彫刻に近づくと色が消えてしまうのでしょう?ニノ・カルーソもカルロ・ザウリも同様です。

その答えも最近わかってきました。苦労してすばらしい形を作り、それに彩色して、それ以上の作品に持って行くことは極めて難しいのです。それまでの苦労をぶち壊しにしてしまう可能性が大なのです。形が美しければ美しいほどぶち壊す可能性が上がってきます。ようするに難しいだけなのです。美しい形に美しい彩色を行うことを誰も止めていません。難しいから作家が逃げているだけなのです。

ロクロで美しい形を作って、釉薬をぶっかけているだけで、作品は完璧なのです。立体に彩色しようと思うと、絵柄の発想から作成のテクニックまでゼロからの出発で、大変なエネルギーを要するのです。しかし、誰もそれを止めているわけではない。みなさん、それがペイしないからやらないだけです。 当方は色立体において、絵柄の発想から作成のテクニックまで、どれくらいエネルギーをつかっていることか!

再び、京都国立現代美術館の常設展に戻ります。

ロメオ・ロッソ 彫刻

今井祝雄 作品2 白のセレモニー

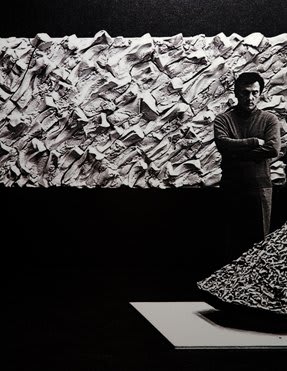

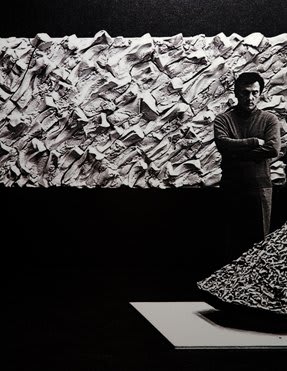

松谷武判 作品65-E

この作家さんの作品は、なにか当方の向かおうとしている方向と同調しており、とても興味を持ちました。絵画と立体、形と彩色が融合しているからです。

といって、この作品の作成方法はよくわかりません。この方はビニル系接着剤を使うのが特徴のようです。神奈川県立近代美術館2010年に行われた彼の展覧会には以下の様な紹介文がありました。

<1960年、松谷武判(まつたに・たけさだ)は戦後間もなく開発されたビニル系接着剤を使い、物質そのものが形作る有機的なフォルムを取り入れたレリーフ状の作品を発表しデビューしました。画面の上に膨らんだり垂れたりしている官能的な形と質感は、新しい絵画の可能性を示すものとして高く評価され、画家吉原治良が率いた前衛グループ「グタイ」(具体美術協会:1954年兵庫県芦屋で結成)のメンバーとして制作を始めます。29歳でフランス政府給費留学生として渡仏、その後パリのアトリエを拠点に、一貫して 黒と白の世界を描き、活発な発表を続けてきました。黒鉛の鈍く深い光に覆われたモノクロームの作品世界は、私たちの「生」そのものに訴え、緊張感や存在感を感じさせずにはおきません。>

彼も最後には白黒の世界となったようです。

松谷武判はもっと追求しなければなりません。しかし、とても情報がとぼしい。

当方はこのような陶板を陶器、ガラス、上絵具でやろうとしているのです。ビニル瀬着剤をつかえば、とっても楽になりそうです。当方はまさにこれからビニル系接着剤を使うために、グルー・ガン(棒状の樹脂を加熱して放出するピストル型の道具)を買ったところです。

?

グエッリーノ・トラモンティ 壺

平井 智 広場から‘90

ウペルト・ザノーニ 壺

ゴッフレード・ダエゴ 壺

実は、このあたりで、このブログの最初に設定した問題提起の<解>は見えてしまったような気がしているのです。それは最後に書きましょう。

京都国立現代美術館を出でて、平安神宮の参道に当たる道を通って東山駅に向かいます。

この道には陶器や色々な工芸品の店が点在する。ギャルリー百音はいつも覗いていたお店。ただ割高感がある店なので買ったことはありません。もう夕暮ですが、ここの空気は何か慣れ親しんだ空気で、これからまた旅に出る気がしない。このままここでいつものように暮らしたいという気持ちがわいてきて、ここを去りがたい。

この感情を振り払って、京都から湖西線で裏日本の福井の手前、武生(タケフ)にむかいます。

京都に住んでいた時は裏日本に行くには普通快速を常用していたのですが、JRの駅員に聞くと、この時間帯で湖西線普通ではとんでもなく時間がかかると言われて、急遽、湖西線の特急に滑り込みました。この時から裏日本の旅は特急が必須であるという大きな頭の切り替えを余儀なくされたのです。

武生に着いたのは夜遅く、駅前で唯一開いていた魚民で<海老と明太子のアヒージョ>に魅かれて、日本酒とラーメンとアヒージョという不思議な組み合わせで夕飯としました。

引用文献1 記憶と空間の造形 イタリア現代陶芸の巨匠 ニーノ・カルーソ

引用文献2 <カタログ>カルロ・ザウリ展 イタリア現代陶芸の巨匠 2007年10月2日―11月11日京都国立近代美術館

新コロナウイルスへの恐怖から市内バスに乗らずに、地下鉄で東山駅までゆき、白川沿いを歩いて京都国立現代美術館に向かいます。当方は今から14年前から7年間、1週間交代で東京と京都を行き来していました。ここで京大とのコラボレーションによるバイオベンチャーを運営していたのです。この東山駅と三条駅の中間のワンルームマンションで7年間過ごしました。

白川沿いの風景は少しも変わっていない。北東に向かえば岡崎疎水、平安神宮、南西にむかえば祇園、知恩院への散歩道として、しょっちゅう歩いていた道です。

京都国立現代美術館

イタリア3大現代陶芸家の一人ニノ・カルーソ展が開かれていました。これまで彼を知っていたわけでなく、京都が懐かしくて、この旅に無理やり京都を入れたという感もありますが、とにかく陶芸における既存概念を壊す手がかりが得られるかもしれないと期待したのです。

彼の後期のアプローチは以下のような建築物あるいは建築の一部の様相を持つ陶器作品です。

重要なのはかれの考え出した手法です。発泡スチロールを電動糸鋸で切り、造形ブロックを作り、それを組み合わせて形を作るのです。金属彫刻家は粘土造形から金属に変換するのですが、彼はいとも簡単に発泡スチロールから焼き物へ変換したのです。彼の作りたいものが先にあるのか、この手法が先にあるのか分かりませんが、この手法は直線を多く含むブロックを設計し、それらを組み合わせて造形物を作ってゆくのです。積み木細工のように、いくつかの基本ブロックを様々に組み合わせることにより、様々な造形物を生み出す。彼が生まれ育った環境にある、過去の遺産としての石の建築物のイメージ、記憶が根底にあると彼は言っています。

これは全く予期しなかったことですが、当方の現在のブロック陶器の集合による大型作品形成の方向と一致するのです。当方のブロック陶器の先生はフィンランドのルート・ブリュックですが、ここにも似た考えで活動する陶芸家がいたのです。

さらに当方はいつの間にか、分離したパーツの再構成で陶芸を作る方向に向かっています。ルート・ブリュック、 オシップ・ザッキン、そしてこのニノ・カルーソ、さらに岡崎乾二郎、いずれも見方によれば、これまでの各品作成行程をいったんバラバラにすることにより、既存概念や既得技術の呪縛をいったんキャンセルし、それを再構成する過程で何か新しい方向が生まれることを期待するのです。

ニノ・カルーソの発泡スチロールを使う、自由な発想は見習うべきですが、当方の色立体の先生であるニキ・ド・サンファルも発泡スチロールやペンキを使った色立体で彫刻界をぶっ飛ばしたことはすでに当方をぶっとばしていました。

引用文献1

引用文献1

引用文献1

引用文献1

引用文献1

引用文献1

引用文献1

引用文献1 ニノ・カルーソの陶器らしい比較的初期の作品

京都国立現代美術館の常設展に現代陶器がおいてあり、色々注目すべき作品がありました。以下のポンペイ・ピアネッツオーラやカルロ・ザウリはニノ・カルーソと共にイタリア3大現代陶芸家と書いてあったような気がします。

撮影した写真ではポンペイ・ピアネッツオーラの作と見えるのですが、カルロ・ザウリの本をみるとこれはザウリの作に違いありません。ポンペイ・ピアネッツオーラの作品情報は全く見当たらず、彼は良くわかりません。

カルロ・ザウリ 陶彫

カルロ・ザウリ 水平のふるえ

カルロ・ザウリの初期作品 壺

京都でイタリア3大現代陶芸家のカルロ・ザウリに会えたことは収穫でした。東京に帰ってから早速、この京都でかつて開かれたカルロ・ザウリ展覧会の図録をヤフオクで購入。

少し載せます。

引用文献2 カルロ・ザウリ 鉢

カルロ・ザウリの初期はロクロ・ワークで、いわゆる陶芸作品を作っていました。

引用文献2 カルロ・ザウリ 幾何学の起源

たまにはこのような作品もありました。これは当方の現在作っている作品とかなり類似しています。

引用文献2 カルロ・ザウリ 大きい球体

だんだん不定形の彫刻的作品を作るようになりました。しかしあくまでロクロ・ワークをベースとして、これを崩してゆくという手法を取っていたと書いてあります。

引用文献2

引用文献2 カルロ・ザウリ 翠のある形態

このあたりになるとロクロ・ワークを崩しているのか、直接このような形を作っているのか、当方には分かりません。

引用文献2 カルロ・ザウリ ゆがめられた塊(レリーフ)

時折このような色立体も作りますが、無地が圧倒的に多くなります。

引用文献2 カルロ・ザウリ 形態のうねり

おそらくこのあたりが彼の絶頂期なのでしょう。

引用文献2 カルロ・ザウリ 皿

晩年は明かにロクロ・ワークをベースとした作品にきれいな色付けをしています。

ニノ・カルーソが早い時期にロクロ・ワークから離れたのに対して、カルロ・ザウリは生涯ロクロ・ワークから離れようとしなかったようです。

当方は陶芸にとってロクロ・ワークは完璧なテクニックであることを痛感しています。ロクロ・ワークは最初、技術習得に時間がかかりますが、一旦習得してしまえば、陶芸というジャンルではもっとも労力の割には効果のある方法なのです。これ以外の方法を使うことは入り口が簡単でも、その後は大変なのです。しかし、反面、このロクロ・ワーク技術の魔力に閉じ込められてしまいます。陶芸はもっともっと色々な可能性があのはずなのですが。

もう一つ疑問がわいてきます。どうして、こんなにアートに優れたイタリア人が、陶芸から彫刻に近づくと色が消えてしまうのでしょう?ニノ・カルーソもカルロ・ザウリも同様です。

その答えも最近わかってきました。苦労してすばらしい形を作り、それに彩色して、それ以上の作品に持って行くことは極めて難しいのです。それまでの苦労をぶち壊しにしてしまう可能性が大なのです。形が美しければ美しいほどぶち壊す可能性が上がってきます。ようするに難しいだけなのです。美しい形に美しい彩色を行うことを誰も止めていません。難しいから作家が逃げているだけなのです。

ロクロで美しい形を作って、釉薬をぶっかけているだけで、作品は完璧なのです。立体に彩色しようと思うと、絵柄の発想から作成のテクニックまでゼロからの出発で、大変なエネルギーを要するのです。しかし、誰もそれを止めているわけではない。みなさん、それがペイしないからやらないだけです。 当方は色立体において、絵柄の発想から作成のテクニックまで、どれくらいエネルギーをつかっていることか!

再び、京都国立現代美術館の常設展に戻ります。

ロメオ・ロッソ 彫刻

今井祝雄 作品2 白のセレモニー

松谷武判 作品65-E

この作家さんの作品は、なにか当方の向かおうとしている方向と同調しており、とても興味を持ちました。絵画と立体、形と彩色が融合しているからです。

といって、この作品の作成方法はよくわかりません。この方はビニル系接着剤を使うのが特徴のようです。神奈川県立近代美術館2010年に行われた彼の展覧会には以下の様な紹介文がありました。

<1960年、松谷武判(まつたに・たけさだ)は戦後間もなく開発されたビニル系接着剤を使い、物質そのものが形作る有機的なフォルムを取り入れたレリーフ状の作品を発表しデビューしました。画面の上に膨らんだり垂れたりしている官能的な形と質感は、新しい絵画の可能性を示すものとして高く評価され、画家吉原治良が率いた前衛グループ「グタイ」(具体美術協会:1954年兵庫県芦屋で結成)のメンバーとして制作を始めます。29歳でフランス政府給費留学生として渡仏、その後パリのアトリエを拠点に、一貫して 黒と白の世界を描き、活発な発表を続けてきました。黒鉛の鈍く深い光に覆われたモノクロームの作品世界は、私たちの「生」そのものに訴え、緊張感や存在感を感じさせずにはおきません。>

彼も最後には白黒の世界となったようです。

松谷武判はもっと追求しなければなりません。しかし、とても情報がとぼしい。

当方はこのような陶板を陶器、ガラス、上絵具でやろうとしているのです。ビニル瀬着剤をつかえば、とっても楽になりそうです。当方はまさにこれからビニル系接着剤を使うために、グルー・ガン(棒状の樹脂を加熱して放出するピストル型の道具)を買ったところです。

?

グエッリーノ・トラモンティ 壺

平井 智 広場から‘90

ウペルト・ザノーニ 壺

ゴッフレード・ダエゴ 壺

実は、このあたりで、このブログの最初に設定した問題提起の<解>は見えてしまったような気がしているのです。それは最後に書きましょう。

京都国立現代美術館を出でて、平安神宮の参道に当たる道を通って東山駅に向かいます。

この道には陶器や色々な工芸品の店が点在する。ギャルリー百音はいつも覗いていたお店。ただ割高感がある店なので買ったことはありません。もう夕暮ですが、ここの空気は何か慣れ親しんだ空気で、これからまた旅に出る気がしない。このままここでいつものように暮らしたいという気持ちがわいてきて、ここを去りがたい。

この感情を振り払って、京都から湖西線で裏日本の福井の手前、武生(タケフ)にむかいます。

京都に住んでいた時は裏日本に行くには普通快速を常用していたのですが、JRの駅員に聞くと、この時間帯で湖西線普通ではとんでもなく時間がかかると言われて、急遽、湖西線の特急に滑り込みました。この時から裏日本の旅は特急が必須であるという大きな頭の切り替えを余儀なくされたのです。

武生に着いたのは夜遅く、駅前で唯一開いていた魚民で<海老と明太子のアヒージョ>に魅かれて、日本酒とラーメンとアヒージョという不思議な組み合わせで夕飯としました。

引用文献1 記憶と空間の造形 イタリア現代陶芸の巨匠 ニーノ・カルーソ

引用文献2 <カタログ>カルロ・ザウリ展 イタリア現代陶芸の巨匠 2007年10月2日―11月11日京都国立近代美術館