段越え皆指示 左弁冠。

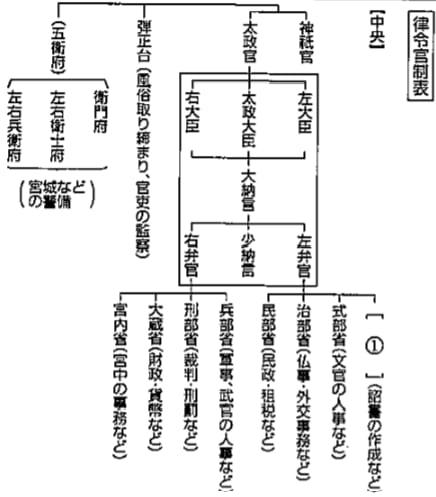

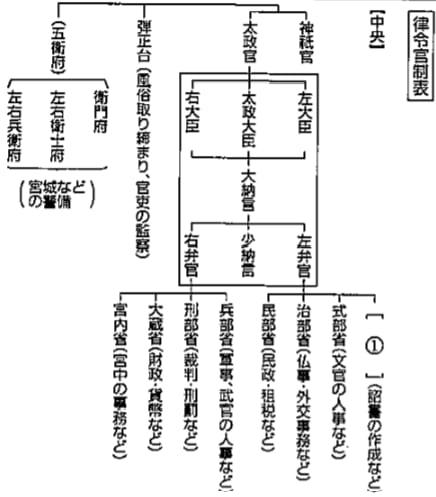

(弾正台(だんじようだい))(五衛府(ごえふ))(民部(みんぶ)・中務(なかつかさ)・式部・治部(じぶ))(左弁官)

二官のうち太政官の左弁官には民部省、中務省、式部省、治部省の4省があり、

一台五衛府とは弾正台、衛門府(えもんふ)、左右衛士府(えじふ)、左右兵衛府(ひょうえふ)。

〈2018明治大・商2/16

律令の統治機構は二官八省一台五衛府から構成される。二官は、神祇祭祀を担当する神祇官と行政を総攬する太政官のことである。太政官は、太政大臣、左大臣、右大臣、大納言、左弁官、右弁官、そして少納言から構成される。最高位の太政大臣は、適任者がいなければ欠員とされたため、異名として[ 4 ]と呼ばれている。台とは、役人の監察を司る[ 5 ]のことである。五衛府は、軍事組織であり、衛門府 左・右兵衛府、左・右衛士府に分かれている。律令国家は、国家と公民との関係と在地首長と人民との関係という、二重の支配構造の上に成り立っていた。」

(答:4則闕(そつけつ)の官※「養老令」職員令の「太政大臣一人、…其の人なければ則ち闕(か)く」から(適任者がいなければ欠員とした)」太政大臣の異称)、5弾正台)〉

〈2018青山学院大・全(理工を除く)2月7日

問9.下線部f大宝律令に関する文として誤っているもの、次の①~④の中から一つ選べ。

①令に規定された官僚制度は、太政官を頂点にすえ、その下に神祇官や八省が配置された。

②一般の農民には租税が課されたが、女性は調庸を負担しなかった。

③唐の律令を模範として作成された。

④高い位階をもつ宮人の子や孫には、特定の位階を与える蔭位の制制が適用された。

(答:問9①×※二官八省一台五衛府で太政官と神祇官は並列)

〈2017関西学院大・全学部2/2

問2 次のa・bの正誤を判定せよ。

a.律令制度のもと宮城の警備のために置かれた五衛府とは、兵衛府、左右の衛門府、左右の衛士府を指す。

b.律令制下の人びとは年齢によってさまざまな負担を課せられた。七道の諸国の次丁(老丁)の庸・調は、正丁の二分の一と定められていた。

(答:a×b〇 ※正しくは衛門府と左右兵衛府・左右衛士府)

老以後次郎 鈍い徴用。

61歳から65歳まで 次丁・老丁 2分の1 庸 調

〈2017関西学院大・文2/3:「

問5 下線部e市は古代から存在したに関して、正しいものを下記より選びなさい。

ア.平城京では右京に東市、左京に西市が置かれた。

イ.平城京東市は右弁官が、西市は左弁官がそれぞれ監督した。

ウ.平城京の市では、地方から運ばれてきた産物や、官人たちに支給された布や糸などが交換された。

エ.平城京外では、地方の国府の近くに市が設置され国司の指揮の下で下司が市を監督した。」

(答:問5ウ〇 ※ア×右京に西市、左京に東市。イ×左京に東市司,右京に西市司がおかれ,それぞれ左・右京職に属した。エ×下司(げし(げす))とは中世の荘園公領制で現地で荘園の事務を司った荘官の下級役人をさす)〉

〈2012立教大・現代心理社会コミュ福:「

問8.律令官制を示す次の表中の①にあてはまる適当な語句をしるせ。

(答:問8①中務省)