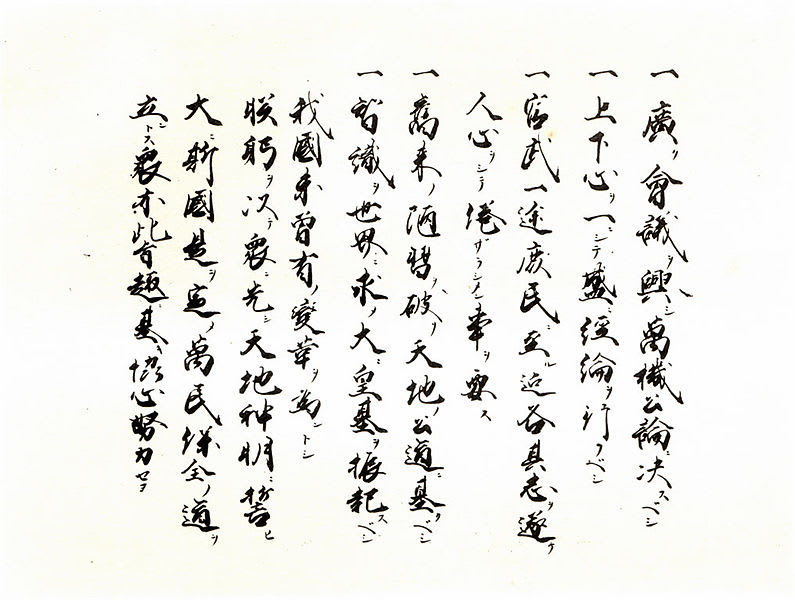

◆幟仁親王が揮毫した御誓文の原本

● 明治時代(明治天皇)

1868(明治元)年 〈五箇条の誓文〉★★

Charter Oath is promulgated by Emperor Meiji; Gobono Keiji is also issued.

人(ひと)はむやみに 五箇条五榜。

1868年 五箇条の誓文 五榜の掲示

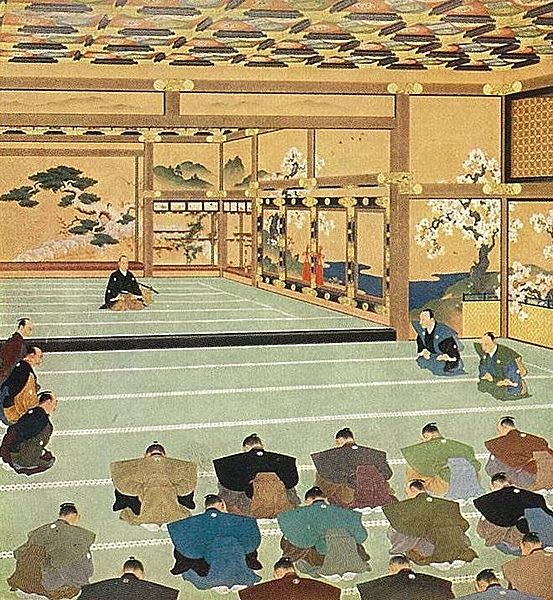

戊辰戦争の最中の1868年3月、新政府は明治天皇が天地神明に誓うという形式で新政府の方針となる五箇条の誓文を公布し、さらに政体書を出して政治組織の基本を定めた。

政府は開国和親の方針を示し、革新的な政治を進める反面、一般の庶民に対しては徒党・強訴・逃散などの民衆運動やキリスト教を禁じた旧時代的な内容の五榜の掲示を掲げた。

参考

一、広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ

一、上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ

一、官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス

一、旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ

一、知識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ

〈五箇条の誓文の起草・修正〉

五箇条の誓文は由利公正が起草、福岡孝弟が加筆・再修正し、木戸孝允が最終的に判断した。由利公正には起草の〈き〉があり、福岡孝弟は加筆の〈か〉がある。そして木戸孝允が最終チェックをし、〈よし〉と判断したのである(これはちょっと苦しい)。また、木戸の判断

で、「列侯会議」の語句が「広ク会議」に改められたことも頻出。由利が自分の名字の〈利〉にある〈リ〉を入れたのが癪で、それを削って自分の名前にある〈ム〉の字を入れたかったのだろうか。

[ポイント]

1.五箇条の誓文は、由利公正が起草し福岡孝弟が修正、さらに木戸孝允が「列侯会議」を「広ク会議ヲ興シ」と加筆訂正したもの。

[解説]

1.五箇条の誓文の内容の骨子(こつし)は「公議世論の尊重」「開国和親」「人心の一新」である。

2.五箇条は国民にではなく天の神々と地の神々(天地神明、天神地祇)に、すなわち誓文を守らずとも誰も非難できない非難してこない空虚な対象に誓っている。

3.公議政体論とは、雄藩の諸侯が雄藩の下級武士出身の志士たちの上に立ち政府の主導権を握る政治体制を言う。初めにあった「列侯会議」には公議政体論の考えがあり、木戸はこれを「広ク会議ヲ興シ」と曖昧(あいまい)にして同論を葬(ほうむ)る布石をうった。

〈2016明大・法:「

一 大(おおい)ニ斯国是(このこくぜ)ヲ定メ制度規律ヲ建ルハ、御誓文ヲ以テ目的トス。

一 天下ノ権力総(すべ)テ之(これ)ヲ太政官ニ帰ス、則(すなわち)政令二途(にと)ニ出ル六患(うれい)ナカラシム、a.太政官ノ権カヲ分ツテ、立法行政司法ノ三権トス。則偏重ノ患無カラシムルナリ。

一 立法官ハ行政官ヲ兼ヌルヲ得ズ、行政官ハ立法官ヲ兼ヌルヲ得ズ。

一 各府各藩各県、皆貢士(こうし)ヲ出シ議員トス、議事ノ制ヲ立ツルハ輿論(よろん)公議ヲ執(よ)ル所以(ゆえん)ナリ。

一 諸官四年ヲ以テ交代ス。b.公撰入札ノ法ヲ用フベシ、但(ただし)今後初度(しよたび)交代ノ時其一部ノ半(なかば) ヲ残シ、二年ヲ延(のば)シテ交代ス、断続宜(よろし)キヲ得セシムルナリ、若シ其人衆望(しゆうぼう)ノ所属アツテ去リ難キ者ハ猶数年ヲ延サザルヲ得ズ。

問1 上の文章は、1868(慶応4)年閏4月、「御誓文」を具体化するために明治政府によって頒布されたものである。何と呼ばれているか。

問2 下線部(a)について、何の原則と呼ばれているか。漢字4字で答えなさい。

問3 下線部(b)について、現在では何と呼ばれているか。漢字2字で答えなさい。

問4 この文章を起草した人物の一人で、佐賀藩出身、1871(明治4)年に「外務卿」に就任したが、のち征韓論を主張して下野した人物はだれか。その氏名を記しなさい。」

(答:問1政体書、問2三権分立、問3選挙、問4.副島種臣※副島にも〈リ〉。

〈2013明大・法:「

一 大(おおい)ニ斯(この)国是ヲ定メ制度規律ヲ建(たつ)ルハ、a御誓文ヲ以テ目的トス。

一 天下ノ権力総(すべ)テ之(これ)ヲ[ ア ]ニ帰(き)ス、則(すなわち)政令二途ニ出ルノ患(うれい)ナカラシム、a[ ア ]ノ権カヲ分ツテ、立法行政司法ノ三権トス。則偏重(へんちょう)ノ患無カラシムルナリ。

一 立法官ハ行政官ヲ兼ヌルヲ得ズ、行政官ハ立法官ヲ兼ヌルヲ得ズ。

一 各府各藩各県皆(みな)貢士(こうし)ヲ出シ議員トス、議事ノ制ヲ立ツルハ輿論(よろん)公議ヲ執ル所以ナリ。

一 諸官四年ヲ以テ交代ス。b.公撰入札ノ法ヲ用フベシ、但(ただし)今後初度(しよたび)交代ノ時其(その)一部ノ半ヲ残シ、二年ヲ延(のば)シテ交代ス、断続宜(よろし)キヲ得セシムルナリ。

問1 1868(慶応4)年閏4月に発表された本文書は何と呼ばれているか。

問2 下線部(a)の「御誓文」は何と呼ばれるものであるか。7字で答えなさい。

問3 空欄アに該当する語句を記しなさい。

問4 下線部(b)の「公撰入札ノ法」とは何のことか。漢字2字で答えなさい。」

(答:問1政体書、問2五箇条の御誓文、問3太政官、問4選挙)〉

〈2013立大・法済異文化:「

総じて江戸幕府の政治は合議制をとって運営されていた。幕末、徳川慶喜は大政を奉還するが、その後の大政は公議政体を構想していた。また、1868年の[ か ]でも「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ」とある。」

(答:五箇条の誓文)〉

〈2013同志社大・全学部:「

問a 新政府が公布した五箇条の誓文には、「一、旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ( a )ニ基クベシ」という文言がある。この空欄( a )に入る語として適切なものはどれか。次のうちから1つ選べ。

1皇基 2公論 3経綸 4公道」

(答:4)〉

□近現473.五榜の掲示◇B

[ゴロ]牢屋とは/恨みの涙の/五榜の掲示

(1868年)(浦上(うらかみ)教徒弾圧事件・1873年)(五榜の掲示)

[句意]牢屋に入れるとはキリシタンにとって恨みの涙の五榜の掲示だ、という句。

[point]

1.五榜の掲示(1868年)で浦上教徒事件が起きたが、1873年、キリスト教は黙認された。

[解説]

1.政府は、1868年、五箇条の誓文交布の翌日、全国の民衆に向けて五榜の掲示を掲げた。それは君臣・父子・夫婦間の儒教的道徳を説き、徒党・強訴やキリスト教を改めて厳禁するなど、旧幕府の対民衆政策をそのまま引き継いでいた。

2.キリスト教に対しては、新政府は旧幕府同様の禁教政策を継続し、長崎の浦上や五島列島の隠れキリシタンが迫害を受けた。しかし、列国の強い抗議を受け、1873(明治6)年、ようやくキリスト教禁止の高札(こうさつ)が撤廃され、キリスト教は黙認された。

3.この浦上信徒は隠れキリシタンだったが、1865(慶応元)年、大浦天主堂(おおうらてんしゅどう)の落成を機にここを訪ねたフランス人宣教師に信仰を告白して明るみに出た。しかし、明治政府は神道国教化の政策をとり、長崎・浦上の信徒3300人強を捕縛し、各藩に分けて配流した。配所では改宗を強要する拷問が行われ、600人強が死亡した(浦上教徒弾圧事件)。

〈2015関西学院大・神社済教

問8 a・bの正誤を判定せよ。

a.明治新政府は、五箇条の誓文公布に続き、五榜の掲示を出した。五榜の掲示には、キリスト教の信仰を容認するという新たな政策が示されていた。

b.明治政府は、版籍奉還を命じ旧大名を旧領地の知藩事に任命した。しかし、その後、廃藩置県で知藩事は罷免され、東京に住むように命じられた。」

(答:a×、b〇)

〈2013慶大・法

政府はまた、徳川幕府の政策を引き継ぎ、キリスト教の弾圧を続けた。大浦天主堂の[ ]人宣教師に信仰を告白したことをきっかけとして、隠れキリシタンとして生活してきた長崎浦上のキリスト教徒たちが公然と信仰を表明するにいたるが、これに対して政府は、数千人の信徒をとらえ各藩に流罪とした。結局、このようなキリスト教禁止の政策も、諸外国からの抗議をうけ、後に事実上撤廃されることになる。」

(答:フランス)〉

〈2012同志社大学・文経済:「

そしてキリスト教に対しては、明治政府は( ア )を出し、キリシタン禁制の方針を継承することを宣言した。それゆえ日本最初のカトリック教会堂である( イ )が1865年に創建されたとき、フランス人宣教師に信仰告白した長崎の隠れキリシタンは明治政府によって捕らえられ流罪にされる事件が起ったが、この弾圧事件に対する外国から抗議を受け、政府は( ウ )年にキリシタン禁制の高札を撤去した。」

(答:ア五榜の掲示、イ大浦天主堂、ウ1873年※いや涙拭き請う撤去。)〉

〈2012立大・文学部:「

明治維新政府がそれ(キリスト教を取り巻く政治的な環境は大きく変わっていた)にもとづいて出した禁令がふくまれているものを、次のa~dから1つ選べ。

a.王政復古の詔 b.五箇条の誓文

c.五榜の掲示 d.政体書」

(答:c)〉

独自の文字を持たず、漢字を使用していた朝鮮で、世宗は朝鮮語を書き表すことができ知識階級である両班だけではなく、一般庶民も用いることのできる簡便な文字を創案しようとした。世宗は学者を集め、自身も参画してその作成に当たり、1446年に「訓民正音」として公布した。この文字は母音11字、子音17字のあわせて28字(現在は24字)を組み合わせてあらわされる表音文字で、漢字を変形させたものではない、独自の工夫がなされている優れた文字であるが、当初は両班は依然として漢字・漢文を用い、訓民正音は女子が用いることが多かった。19世紀に民族意識が高まると共に、「偉大な文字」の意味のあるハングルと言われるようになり、広く普及した。

独自の文字を持たず、漢字を使用していた朝鮮で、世宗は朝鮮語を書き表すことができ知識階級である両班だけではなく、一般庶民も用いることのできる簡便な文字を創案しようとした。世宗は学者を集め、自身も参画してその作成に当たり、1446年に「訓民正音」として公布した。この文字は母音11字、子音17字のあわせて28字(現在は24字)を組み合わせてあらわされる表音文字で、漢字を変形させたものではない、独自の工夫がなされている優れた文字であるが、当初は両班は依然として漢字・漢文を用い、訓民正音は女子が用いることが多かった。19世紀に民族意識が高まると共に、「偉大な文字」の意味のあるハングルと言われるようになり、広く普及した。

宋の青磁・白磁は模様を描くことができなかったが、元の後半になって、西方のイル=ハン国からコバルト顔料による彩色の技術が伝えられ、白磁の上に鮮やかな青色(藍色)で模様を描くことが可能になった。それを日本では「染付」(または呉須)と言っている。中国では文字通り青花という。染め付けは宋代に始まっているとも言われるが、本格化したのは元代であり、さらに次の明代には景徳鎮を中心に発達し、中国の代表的な輸出品となる。オスマン帝国の都イスタンブルのトプカピ宮殿には染付の一大コレクションがある。

宋の青磁・白磁は模様を描くことができなかったが、元の後半になって、西方のイル=ハン国からコバルト顔料による彩色の技術が伝えられ、白磁の上に鮮やかな青色(藍色)で模様を描くことが可能になった。それを日本では「染付」(または呉須)と言っている。中国では文字通り青花という。染め付けは宋代に始まっているとも言われるが、本格化したのは元代であり、さらに次の明代には景徳鎮を中心に発達し、中国の代表的な輸出品となる。オスマン帝国の都イスタンブルのトプカピ宮殿には染付の一大コレクションがある。  パスパはチベット仏教のサキャ派第5代座主で、フビライ=ハンに仕えその国師となった。フビライ=ハンはパスパに命じて、元朝内の様々な言語を表記するための文字を作らせた。パスパはチベット文字をもとに41のもとになる文字を定めた。しかしパスパ文字は民衆には普及せず、宮廷の公用文書に使われ、元の滅亡後は、ウイグル文字が使われるようになった。

パスパはチベット仏教のサキャ派第5代座主で、フビライ=ハンに仕えその国師となった。フビライ=ハンはパスパに命じて、元朝内の様々な言語を表記するための文字を作らせた。パスパはチベット文字をもとに41のもとになる文字を定めた。しかしパスパ文字は民衆には普及せず、宮廷の公用文書に使われ、元の滅亡後は、ウイグル文字が使われるようになった。