■メイン写真

北側が大きく開けた飯道山の山頂

■今回のコース

広徳寺駐車場→広徳寺(庚申山)→国道出合→小野(この)峠への林道→登山口→

岩壺不動尊→杖ノ権現茶屋休憩所→木食応其入定窟→飯道山→飯道神社→(行場周回)→

飯道神社→広徳寺駐車場

9月も下旬になると少しは涼しくなるだろうと思って計画していた、標高664mの低山・飯道山。

今年はいつまでたっても暑いなか、熱中症対策に気をつけて歩かないと、と思っていたが、

いざ歩いてみると、尾根上は涼しく、やや強めの北風が吹いていて、予想外に快適だった。

飯道山は信楽にあるダブルピークの山で、三角点がある最高点の飯道山ピークは絶景が楽しめる。

もうひとつのピークには、飯道神社が鎮座する。こちらはかつて飯道寺が栄え、修験や甲賀忍者に

ゆかりの地として知られる。

広徳寺駐車場に車を停め、信楽高原鐡道の踏切を渡って小野峠への林道を上がる。

広徳寺への細い舗装林道に入り、広徳寺へ。

寺の手前の駐車場(公衆トイレあり)にある案内看板に、ナナフシがへばりついていた。

広徳寺は、真鍮発祥の地だという。

1593年、麓の山上村に住んでいた貧農の藤左衛門が、正月に広徳寺に籠り祈願をしたところ、

銅に亜鉛を混ぜる合金の法を伝授されたと伝わる。

寺の東側には、庚申山の三角点と広いテラスがあり、鈴鹿山系が北から南まですべて見渡せる。

右手には布引山系の青山高原まで見えた。

一眼カメラに望遠鏡のようなレンズつけ、三脚を立てているバードウオッチャーが数人。

聞けば鷹の渡りを観察しているとのことだった。

今年の鷹は夏の12連敗がたたり、勝率5割をウロウロして優勝も逃して…その鷹ではない。

ヤマジノホトトギス。

ムラサキシジミ。

幼虫の食草は、アラカシ、イチイガシ、スダジイ、またはクヌギ、コナラなどだそうだ。

旧参道を下り、信楽高原鐡道の線路を高架道で越える。

ちょうど、かわいらしい単行車両が走ってきた。

国道307号を少し北上し、右カーブのところで雑木林に入り、橋の下の林道に下りる。

ヒガンバナ。

毎日暑いのに、花はこの時期にちゃんと咲く。

スイカズラの花。

つる性の植物の葉の裏にカマキリ。ちょうど産卵中だった。

ツリフネソウとミゾソバ。

本来は退屈なはずの林道歩きは、発見の連続だった。

飯道山登山道の大きな道標をみる。車止めをまたぎ、植林の単調な林道歩きとなる。

貴生川駅への分岐を過ごし、しばらく緩い上り坂を行くと、岩壺不動尊の休憩所に着く。

公衆トイレが新しくなっていた。

石段を上がると、素朴な石仏がある。中央がお不動さん。

護摩を焚いた跡があり、まだ炭の焦げたニオイが立ち込めていた。

しばらくすると、林道との分岐があり、ようやく未舗装の山道になる。

石がゴロゴロする歩きにくい道を進むと、杖ノ権現茶屋休憩所に着く。

ここから500m、急登一番、飯道山をめざす。

新しい鎖が張ってあるが、鎖場というより、ガイドロープ(トラロープ)の代わりのような程度。

尾根に出たところで、再び鈴鹿山系の眺めが広がる。

さっきよりも視界がクリアになってきたようだ。

飯道山の山頂に到着。

人懐っこい甲斐犬を連れた男性ハイカーがいらっしゃった。

あまりに甲斐犬がかわいくて、ほのぼのとした時間が流れた。

昔は濃かった笹薮も、背が低くなる一方、刈り払いもなされていて歩きやすい。

瞬く間に、木食応其入定窟に到着。

木食応其は、戦国時代の真言宗の僧侶。豊臣秀吉と懇意で、秀吉が高野山攻めを

画策した時に間に入ってとりなしたという。

「木食」つまり肉類はもちろん、五穀も食べないという修行をこなし、晩年、飯道寺に

入り、ここで断食、入定したという。

このあたりは地形が平らにならされ、飯道寺の堂宇が建ち並んでいたところだ。

ここも明治の廃仏毀釈で寺は廃止され、神社だけが残された。

古い石垣が、当時をしのばせる。

飯道神社の境内の手前に、大きな岩が立ちはだかる。熊野岩だ。

その中段には、飯道寺を開いたと伝わる役行者の像がある。

飯道神社に到着。きれいに整備されていて、地元や関係者の愛情を感じる。

じつは神社の周りは、急峻な岩場になっている。それを周回する行場道が

なかなかスリリングで面白いのだ。

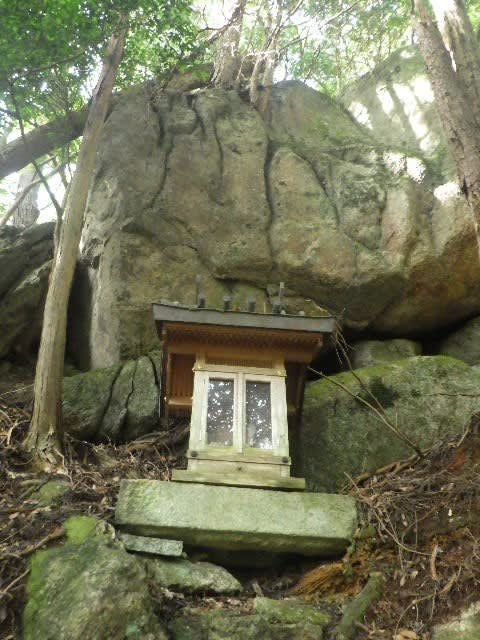

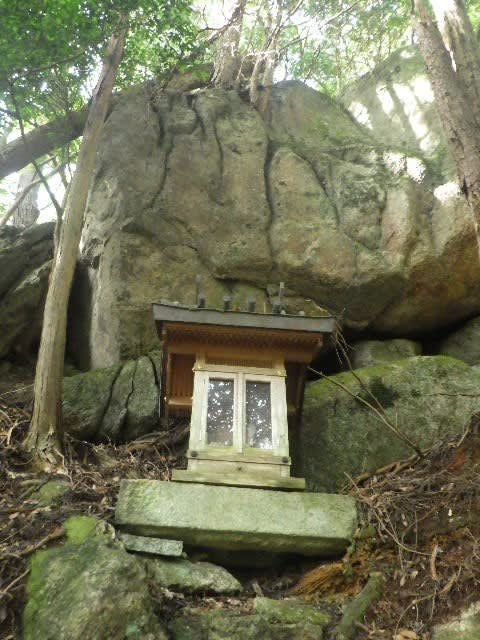

最初に出てくる天狗の岩。ここは登らずに、祠を拝むだけ。

まずは急な岩場のトラバース道を下る。

最初の難所、不動の押し分け岩。

狭い岩の隙間を潜り抜ける。ザックは置いていかないと、通り抜けは難しい。

平等岩。一本の鎖を頼りに登ると、尖った岩の周囲360度に手がかりが設置してある。

それを頼りに一周回る行場だ。かなり危険なので、この日はここは見るだけにする。

岩登りの一定のスキルを持ち、できればセルフビレイしながら挑みたい岩である。

初心者が興味本位で取付かないように。

蟻の戸渡り。巨岩が覆いかぶさる狭い隙間をにじり歩く。

胎内くぐり。先ほどの不動の押し分け岩よりはサイズに余裕があるが、潜り抜けてすぐ先が

落ち込んでいるので、最後に安心してしまうと前方に転落してしまいそうだ。

後半は、強烈な登り返しが待っている。

鎖を2本、根っこや岩を頼りによじ登っていく。じつは、たいへん楽しい。

最後に、東ののぞきにたどり着く。

神社の本殿の真裏にあたるのだが、神社側からは、まさかこんな近くに

こんな展望所があるとは全くわからない。

ここからの眺めも最高。涼しい風に身を任せながら、いつまでもここいたいと思った。

下山は南側斜面の林道。

ずっと林道をたどると、じつに遠回りになるので、ここは半分消えかかっている旧道をたどる。

急坂だが、最短距離で林道に出る。1km近くはショートカットできるのでは。

ラストは線路に沿って、駐車地へ戻る。

林道歩きがやや長いのがネックだが、山頂周辺で、それを帳消しにして有り余る見どころが

連続する、たいへん魅力的な山である。

北側が大きく開けた飯道山の山頂

■今回のコース

広徳寺駐車場→広徳寺(庚申山)→国道出合→小野(この)峠への林道→登山口→

岩壺不動尊→杖ノ権現茶屋休憩所→木食応其入定窟→飯道山→飯道神社→(行場周回)→

飯道神社→広徳寺駐車場

9月も下旬になると少しは涼しくなるだろうと思って計画していた、標高664mの低山・飯道山。

今年はいつまでたっても暑いなか、熱中症対策に気をつけて歩かないと、と思っていたが、

いざ歩いてみると、尾根上は涼しく、やや強めの北風が吹いていて、予想外に快適だった。

飯道山は信楽にあるダブルピークの山で、三角点がある最高点の飯道山ピークは絶景が楽しめる。

もうひとつのピークには、飯道神社が鎮座する。こちらはかつて飯道寺が栄え、修験や甲賀忍者に

ゆかりの地として知られる。

広徳寺駐車場に車を停め、信楽高原鐡道の踏切を渡って小野峠への林道を上がる。

広徳寺への細い舗装林道に入り、広徳寺へ。

寺の手前の駐車場(公衆トイレあり)にある案内看板に、ナナフシがへばりついていた。

広徳寺は、真鍮発祥の地だという。

1593年、麓の山上村に住んでいた貧農の藤左衛門が、正月に広徳寺に籠り祈願をしたところ、

銅に亜鉛を混ぜる合金の法を伝授されたと伝わる。

寺の東側には、庚申山の三角点と広いテラスがあり、鈴鹿山系が北から南まですべて見渡せる。

右手には布引山系の青山高原まで見えた。

一眼カメラに望遠鏡のようなレンズつけ、三脚を立てているバードウオッチャーが数人。

聞けば鷹の渡りを観察しているとのことだった。

今年の鷹は夏の12連敗がたたり、勝率5割をウロウロして優勝も逃して…その鷹ではない。

ヤマジノホトトギス。

ムラサキシジミ。

幼虫の食草は、アラカシ、イチイガシ、スダジイ、またはクヌギ、コナラなどだそうだ。

旧参道を下り、信楽高原鐡道の線路を高架道で越える。

ちょうど、かわいらしい単行車両が走ってきた。

国道307号を少し北上し、右カーブのところで雑木林に入り、橋の下の林道に下りる。

ヒガンバナ。

毎日暑いのに、花はこの時期にちゃんと咲く。

スイカズラの花。

つる性の植物の葉の裏にカマキリ。ちょうど産卵中だった。

ツリフネソウとミゾソバ。

本来は退屈なはずの林道歩きは、発見の連続だった。

飯道山登山道の大きな道標をみる。車止めをまたぎ、植林の単調な林道歩きとなる。

貴生川駅への分岐を過ごし、しばらく緩い上り坂を行くと、岩壺不動尊の休憩所に着く。

公衆トイレが新しくなっていた。

石段を上がると、素朴な石仏がある。中央がお不動さん。

護摩を焚いた跡があり、まだ炭の焦げたニオイが立ち込めていた。

しばらくすると、林道との分岐があり、ようやく未舗装の山道になる。

石がゴロゴロする歩きにくい道を進むと、杖ノ権現茶屋休憩所に着く。

ここから500m、急登一番、飯道山をめざす。

新しい鎖が張ってあるが、鎖場というより、ガイドロープ(トラロープ)の代わりのような程度。

尾根に出たところで、再び鈴鹿山系の眺めが広がる。

さっきよりも視界がクリアになってきたようだ。

飯道山の山頂に到着。

人懐っこい甲斐犬を連れた男性ハイカーがいらっしゃった。

あまりに甲斐犬がかわいくて、ほのぼのとした時間が流れた。

昔は濃かった笹薮も、背が低くなる一方、刈り払いもなされていて歩きやすい。

瞬く間に、木食応其入定窟に到着。

木食応其は、戦国時代の真言宗の僧侶。豊臣秀吉と懇意で、秀吉が高野山攻めを

画策した時に間に入ってとりなしたという。

「木食」つまり肉類はもちろん、五穀も食べないという修行をこなし、晩年、飯道寺に

入り、ここで断食、入定したという。

このあたりは地形が平らにならされ、飯道寺の堂宇が建ち並んでいたところだ。

ここも明治の廃仏毀釈で寺は廃止され、神社だけが残された。

古い石垣が、当時をしのばせる。

飯道神社の境内の手前に、大きな岩が立ちはだかる。熊野岩だ。

その中段には、飯道寺を開いたと伝わる役行者の像がある。

飯道神社に到着。きれいに整備されていて、地元や関係者の愛情を感じる。

じつは神社の周りは、急峻な岩場になっている。それを周回する行場道が

なかなかスリリングで面白いのだ。

最初に出てくる天狗の岩。ここは登らずに、祠を拝むだけ。

まずは急な岩場のトラバース道を下る。

最初の難所、不動の押し分け岩。

狭い岩の隙間を潜り抜ける。ザックは置いていかないと、通り抜けは難しい。

平等岩。一本の鎖を頼りに登ると、尖った岩の周囲360度に手がかりが設置してある。

それを頼りに一周回る行場だ。かなり危険なので、この日はここは見るだけにする。

岩登りの一定のスキルを持ち、できればセルフビレイしながら挑みたい岩である。

初心者が興味本位で取付かないように。

蟻の戸渡り。巨岩が覆いかぶさる狭い隙間をにじり歩く。

胎内くぐり。先ほどの不動の押し分け岩よりはサイズに余裕があるが、潜り抜けてすぐ先が

落ち込んでいるので、最後に安心してしまうと前方に転落してしまいそうだ。

後半は、強烈な登り返しが待っている。

鎖を2本、根っこや岩を頼りによじ登っていく。じつは、たいへん楽しい。

最後に、東ののぞきにたどり着く。

神社の本殿の真裏にあたるのだが、神社側からは、まさかこんな近くに

こんな展望所があるとは全くわからない。

ここからの眺めも最高。涼しい風に身を任せながら、いつまでもここいたいと思った。

下山は南側斜面の林道。

ずっと林道をたどると、じつに遠回りになるので、ここは半分消えかかっている旧道をたどる。

急坂だが、最短距離で林道に出る。1km近くはショートカットできるのでは。

ラストは線路に沿って、駐車地へ戻る。

林道歩きがやや長いのがネックだが、山頂周辺で、それを帳消しにして有り余る見どころが

連続する、たいへん魅力的な山である。