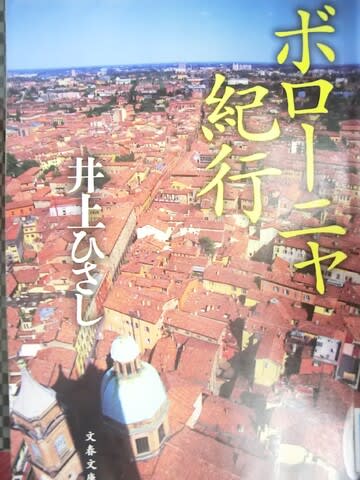

ボローニャは、ルネサンス時代の都市国家の一つで、ボローニャ大学がある都市だ~

急いで図書館内を回っている時、たまたま目にした本のタイトルを見て、手を伸ばしました。

単なる旅行記ではありません。

その証拠に(?)塩野七生さんの著書、『イタリア便り』(1975年)からの引用もあります。✋

塩野さん曰く、ボローニャはイタリアの『飾り窓』なのだそうですが、その真相は? (本をお読み下さいませ)

ボロ―ニャにはいくつも劇場があり、しかも1000円と超お得☆彡なのだそう。

1つ先の記事にも書きましたが、ここ北九州市では一番お安いC席でも5000円。

ボロ―ニャでは、わずか1000円で劇場で役者さん達の姿を拝見出来るとは~ なんとも 羨ましい~💕

興味深いお言葉をここに~

「都市を発展させるには?」という質問に対し、その答えは~

「今ある建築物を100年、保存しなさい。そうすれば、自然と観光客を呼ぶことが出来ます!」

大正時代の図書館や市民会館を残す運動を北九州市民も頑張ったのですが...

北橋市長に聞かせたいです。

古い建物を壊さず残す、中身は 現代を生きる人々が創意工夫し、アイデアを出し合い、生かしていく。

(シドニーもこれ、やってます。クイーンズビクトリアビルディング;現代は、商業施設として、お店やスーパーが入っております。外見は昔...100年前のまま。)

これが街の発展~生きた街となる~ 深~いです。

もう一つ、注目したのは歴史あるボローニャ大学の試験。論文のみならず、市民にも視聴してもらう形での、口頭試験。

たとえば、

「十字軍はキリスト教徒が、「神が望んでおられる」という合言葉と共に、聖地奪還のために始めた;これをクリティカルに反対意見を持って論じなさい」

そうだわね。

私なら~

「十字軍は、それまで西ヨーロッパ内で同じキリスト教同士による争いが絶えないことに困っていた法王が、「神が望んでおられる」という掛け声で、彼らの関心ごとを他国(中近東)にいる異教徒へ向けさせようとしたことから始まった。キリスト教徒同士で戦闘を繰り返す代わりに、異教徒をターゲットにして、皆一つにまとまってくれよ、というものであった。私にいわせれば、「神が望んで」ではなく、「悪魔が望んでおられる」でしかない。イエスキリストが、そんなことを望むか、といいたい。いずれにせよ、法王の計画は 諸侯の関心ごとを異教徒へ向けさせることには一応、成功した、といえるが、8回に及ぶ十字軍はキリスト教徒にとっても、何より中近東で暮らす人々にとって迷惑でしかなかった」

私も一応、英語圏の大学院を卒業していますが、(大学付属の語学学校ではなく 林真理子さんのエッセイで、書いてあったのを読み終わったばかり。いずれまた~)

林真理子さんのエッセイで、書いてあったのを読み終わったばかり。いずれまた~)

どの教授も口癖のように、「クリティカル・リーディング 」

」

日本と逆ですね。反対意見は言わない教育が主流だったから。英語(教科)を中心に少しずつ変化しているようですけど。