久しぶりに法隆寺に行ってきました。

奈良発観光報告②法隆寺で報告した、

昨年の5月以来なので8か月ぶりです。

今回はちゃんと参拝料を払って中にも入りましたよ。

写真も撮りましたが、今回は動画メインで。

世界文化遺産・法隆寺

このように過去に訪問したことがある神社仏閣は、

再訪の際には動画メインでいこうかな、と思っています。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい

久しぶりに法隆寺に行ってきました。

奈良発観光報告②法隆寺で報告した、

昨年の5月以来なので8か月ぶりです。

今回はちゃんと参拝料を払って中にも入りましたよ。

写真も撮りましたが、今回は動画メインで。

世界文化遺産・法隆寺

このように過去に訪問したことがある神社仏閣は、

再訪の際には動画メインでいこうかな、と思っています。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい

今回の神社仏閣紹介は聖徳太子生誕の地・橘寺です。

明日香村にある歴史あるお寺ですが、飛鳥寺や岡寺の陰に隠れる存在かな。

飛鳥寺のような大きな大仏もないし、岡寺のように境内が広いわけでもありません。

それでも聖徳太子が生まれたところとなれば、興味わきますよね。

県道から見た橘寺。

橘寺が聖徳太子ゆかりのお寺であることは間違いありませんが、

生まれた場所は正確には、

県道側のこの場所だそうです。

まずはこんな説明書きを読んで、

駐車場のある西門から入ります。

本当は東門が正門なんだそうですが…。

いろいろなサイトで紹介されている聖徳太子の愛馬・黒駒の銅像です。

これが本堂。なかなか立派です。

そしてこれも有名な、

二面石。飛鳥時代からこの姿だそうです。

そして、

往生院。ここは天井画が有名です。

さすがに歴史があるというわけではありませんが、

多くの画家による天井絵の共演は、とても見ごたえあります。

床に寝転んで見上げることもできますよ。

橘寺と県道を挟んだ反対側には、

史跡川原寺跡があります。

このお寺は中大兄皇子がたてたと言われています。

現在は川原寺は基礎部分しか残っておらず、代わりに弘福寺が建っています。

今回はこちらは参拝料を惜しんで参拝しませんでした。

最後に橘寺の入場券を載せておきます。

実は橘寺を訪問した時は彼岸花の季節で、

周辺の水田のあぜ道は少しずつ開花している、という状態でした。

その気になれば飛鳥寺、岡寺とセットで徒歩でもまわることができる橘寺。

明日香村観光では外せないスポットだと思います。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい

ぐっちゃんは現在奈良県橿原市に単身で住んでいます。

家族は千葉県船橋市に住んでいます。

時々東京出張があるので、その時に船橋の自宅に帰ります。

通常は最寄り駅である「近鉄大和八木駅」から近鉄特急で「近鉄京都駅」へ行き、

京都駅で新幹線に乗り換えて東京へ、というルートを使います。

大和八木駅は近鉄電車の要衝であり、

大阪、京都、名古屋のいずれにも乗り換えなしで行けます。

それゆえここに住むことにしたというのはあるのですが、

時間が許せば、「近鉄大和八木」→「近鉄名古屋」で名古屋まで行って、

名古屋から新幹線というルートも気になっていました。

時間は少し余分にかかりますが、料金は逆に少し安くなります。

なぜこのルートが気になるかといえば、

新幹線以上に快適だという噂の、

『近鉄特急ひのとり』に乗ってみたいから、なんですね。

ちなみにぐっちゃんは鉄道マニアではありません。

特別な思い入れもありません。

素晴らしいと噂の「特急ひのとり」に乗りたいだけです。

いつもは夜に移動することが多いので、時間優先で京都回りを選びますが、

1月18日は急ぐ必要もなかったのでゆっくりと移動できました。

つまり、ひのとり体験の大チャンスだったんです。

それでは大和八木駅からスタートです。

大和八木駅にはひっきりなしに特急がやってきます。

鉄道マニアにとってはたまらない駅だそうで、

このホームで撮影されたYoutube動画が数多く存在します。

ぐっちゃんも一応動画撮影してみました。

いやー、かっこいいですね。

ひのとりは普通車両でもほかの特急より200円増しで、

さらに少し高額なプレミアムシートが素晴らしいという評判だったのですが、

ぐっちゃんが予約した1時間ほど前の時点でプレミアムシートは満席、

普通車も数席しか空きがない状態でした。

アーバンライナーなどの他の特急は空席がたくさんありましたから、

ひのとりがいかに人気かわかるでしょう。

超快適な1時間36分の乗車。車内の雰囲気はホームページで見てください。

気が付けばもう終点・近鉄名古屋駅。

ここからすぐにJR乗り換え→新幹線。

名古屋はマイホームタウンと言えるほどの地元ですが、

降り立つことなく移動です。

偶然でしょうが、名古屋→東京の新幹線のぞみ乗車時間も1時間36分。

乗り心地や快適装備はひのとりの圧勝でした。

のぞみの最新型車両ならいい勝負でしょうけど、

この日の車両は1世代前のもの。

新幹線のシートは普通席だと5列ですしね。

せっかくひのとりに初乗車したので、

記念&備忘録にひと記事書きました。

鉄道に全く興味のない方、すみませんね。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい

長引いたかぜもようやく治まったのと、

思ったよりも穏やかそうな天気だったので、

1月12日日曜日にやっと初釣りに出かけました。

目的はアジングなので狙いは夕まづめ。

その前に寒さ対策に日帰り温泉へ行こうと思いました。

そう、この日は天気はまずまずでしたが気温はかなり冷えていました。

向かったのは有田郡有田川町にある、

『かなや明恵峡温泉』です。

なんとなく期待させる外観ですね。

町立なのかな?

料金は700円とリーズナブルだし、民営スーパー銭湯のような過剰なサービスもありません。

なんとなく、公共の入浴施設というイメージです。

営業時間も21:00までと、民営時間ではありません。

昼食をここで食べたのですが、待ちが出るほどの人気でしたよ。

入浴料を払わなくても食事ができる点もいいですね。

御覧のようなゆるーい感じの伸びやかな建物です。

お風呂の写真はありませんが、内湯と露天風呂と洗い場というシンプルな構成。

サウナや炭酸泉やジャグジーはありません。

純粋に天然の温泉で勝負、という感じ。

駐車場の車の数に対し、入浴客は少なめでした。

入浴以外の目的で来る人も多いのかもしれませんね。

弱アルカリ性の単純泉は肌がヌルスベになります。

美人の湯といわれるような強めのアルカリではありませんので、

なんとなく肌にいい感じがする、というレベルですが、

個人的にはかなり好きな部類のお湯でした。

まったり時間をかけて入浴し、時間調整して港へ。

最初に行った漁港は全然人がいなくて、いかにも釣れそうになかったのでパス。

いつもの「釣れる漁港」へ行ってみましたが、

こちらは隙間がないほどの大混雑。

やはり釣り人は釣れる場所を知っていますね。

悩んだのですが、ここはフルキャストが必須なのでパスしました。

結局、実績があってけっこうネットにも情報が出ている某漁港に。

アジライトを駆使するサビキ釣りの先人曰く、

前週は爆釣&周辺のアジンガーもよく釣っていたとのこと。

ここで日没を待ちながらキャストしましょう。

だんだん日が落ちてきます。

まもなく日没。

テンション爆上がり、期待度MAXなのですが、

なぜかこの日は全くアタリがありません。

先人のサビキにもシーバスのチビが2尾かかっただけ。

あっという間に日が落ちて暗くなり、それと同時に突然風が強くなりました。

先ほどまでの穏やかさが嘘のような爆風です、

単ジグヘッドではもはやアタリどころか、仕掛けの位置もわからないような状態。

ぐっちゃんはキャロリグを使っていたので何とか投げることはできるのですが、

アタリがとれるかどうか怪しいレベルでした。

それ以前に…、

「寒い!」

強烈な風は体感温度を一気に下げて、ダウンジャケットを着ていても極寒です。

日没が17:10ころ、17:30~18:00が時合いだと予想していましたが、

18:00になってもアタリなく、ついに丸ボウズでギブアップです。

このころにはもう釣りになる海況ではありませんでした。

というわけでわずか1時間ほどの釣りで、何も報告することがない悲しい結果でした。

前半で日帰り温泉のネタを入れた理由がわかったでしょうか?

申し訳ないので、自宅に近い大和八木駅でクリスマス前から行われている、

イルミネーションの写真と動画を載せておきます。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい

今回の観光報告は、奈良ではなく滋賀県です。

そう、琵琶湖水系のタナゴ釣りに行くようになって、

いつか行こうと思っていた「安土城跡」。

真夏に何度かふもとまで行ったのですが、あまりの暑さ+登山を余儀なくされる状況に、

「秋になってから」と延ばし延ばしになっていました。

ようやく行ったのは9月21日。

まだ暑かったのですが、真夏に比べれば少しマシになっていました。

城=山登りです。覚悟を持って入山しました。

ここで受付を済ませ、入山料700円を支払います。

受付を過ぎるといきなりこんな感じ。

1段1段がかなり大きめの階段が続きます。

最初に見えるのは前田利家邸跡。

なんだか、高台にある分譲地みたいですね(笑)

羽柴秀吉邸跡はかなり面積が広いです。

織田信忠邸跡。

そしてついに、

安土城天主跡と本丸跡に到着。

この口の形が、ここまでの険しさを物語っていますね(笑)

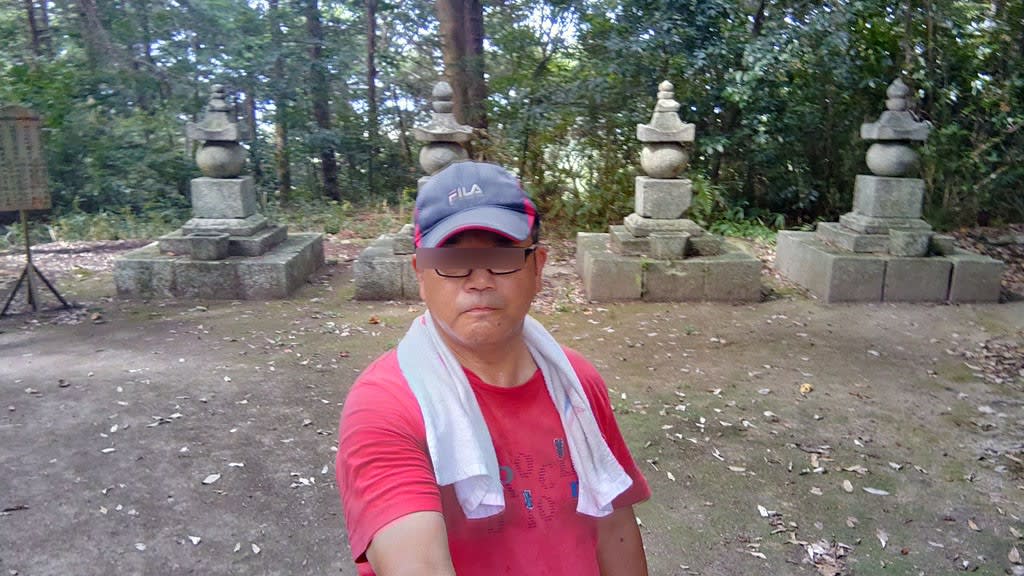

これは織田信雄四代供養塔。

これにて、登ってきた道を戻るのかと思っていたら、

まだ続きがあって、下りは別ルートのようです。

階段を下ります。

摠見寺跡。

そして重要文化財、

三重塔に、

仁王門です。

この三重塔と仁王門はいかにも年季が入っており、

当時から残っている貴重な建造物ということでしょう。

最後にパンフレットを載せておきますね。

城跡というと石垣や基礎石だけが残っていたりして見どころが少ないのが当たり前ですが、

安土城跡はお金を取るだけあってなかなか見どころ満載ですし、

結構体力も使います。

正直、真夏を避けたのは大正解でした。

ここだけを目的に遠方から出かけるのは?ですが、

彦根城や琵琶湖などのほかの観光地を回りながら立ち寄るのは、

十分にありだと思います。

戦国武将たちの名前が出てくると、かなり身近な史跡に思えますよね。

明日香村とはそこが違うかな。

どちらがいいとかではないですけどね。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい

1月9日の金曜日、奈良県は少し雪が降り、道路が凍結、

道路状況は悲惨な状態になりました。

普段20分で行ける通勤路は裏道を駆使しても1時間以上かかり、

幹線道路は完全に停止していましたね。

翌日の1月10日、ほとんどの道路はほぼ完全に雪が解け、

いつも通りになっていました。

もちろん、今季1番の寒気で気温は低いままでしたけどね。

さて、どこに行こう。

混んでいない神社はないかな?と考えたときに、

思いついたのは「山の上」でした。

山の上なら雪が残っているかもしれないし、参拝者も少ないのでは??

でも、奈良県南部の深い山まで行く気にはなれません。

身近な山の上にある神社という条件で選んだのは、

『笠山荒神社(かさやまこうじんじゃ)』でした。

もちろん、プラドの走破力をあてにしています。

笠山荒神社は参道が2本あるようなのですが、

おそらくメジャーであろうと思われるのは、

「荒神の里 笠そば」がある方。

ひょっとしたら、荒神社よりこの蕎麦屋さんの方が有名かもしれません。

近隣で栽培されたそば粉を100%使ったそばだそうです。

なかなか立派な店内。

写真では少なく見えますが、けっこうお客さんが入っていました。

こんな山の上にこんな参拝客がいるとは…。

実際、道路にも一部雪が残っていたりしましたよ。

きつねうどん700円なり。

おいしかったです。

日本三大荒神の一つである笠山荒神社。

三千年の歴史があるそうです。

それでは参道を進みましょう。

思いのほか傾斜は少なく、階段もありません。

しばらく行くと、

こんな鳥居と階段。

ここが笠山荒神社の本殿のようです。

雪が残っていますね。

ちなみに標高は480m。

この時の気温は午後にもかかわらず2℃でした。

広くはありませんが、雰囲気はありますね。

あっという間に参拝は終了しましたが、

参道は反対側に続いています。

そちらにも何かあるようですよ。

今度は階段でした。

どんどん下ります。帰りが心配ですね。

でも、行かなければ何があるのかわかりません。

右上に掲げられた札には、「笠山之大神」と書かれていました。

さらに進むと、

閼伽井不動尊(あかいふどうそん)。

笠山荒神社と閼伽井不動尊は荒神の発祥の地とされ、

高野山へ伝わり立里荒神社につながったとされているそうです。

清めの水は凍っていましたよ。

水は当然出ていません。

いろいろな神様が祀られていました。

そのほかに、

天満神社。

菅原道真を祀っている神社だそうです。

ここは日の当たりが悪くがっつり雪が残っていました。

この後、参道を引き返して本殿を通り過ぎ、笠そば側の駐車場に戻りました。

動画を撮ったので載せますね。

今回はちゃんと編集しています。字幕とBGMつき(笑)

さすがに真冬の奈良は寒いですね。

今回の寒波は道路事情もかなり怪しく、和歌山県の海沿いでも相当な寒さと風が予想され、

釣りは厳しそうな感じです。

せっかくの3連休なのですが、スーパー銭湯ぐらいしか行けないかもですね。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい

長かった年末年始休暇の最終日、

もう一度初詣に出かけました。

この日もまだかぜ気味で、遠方や山道は避けたいところ。

いままで未開の地であった大阪に向かうことにしました。

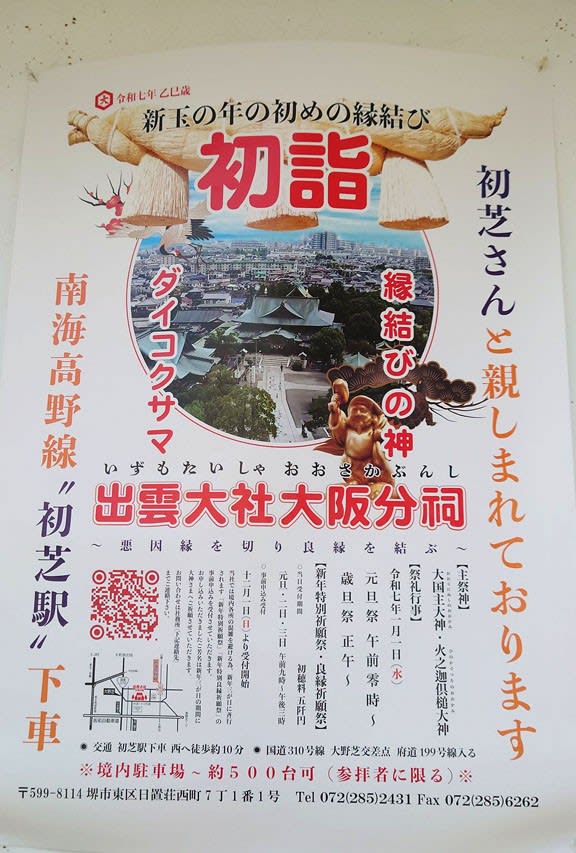

正確には堺市にある、「出雲大社大阪分祠」です。

以前からずっと出雲大社に行きたいと思っているのですが、いかんせん島根は遠い。

で、大阪の神社を調べていたら、出雲大社の名がつく神社が2つも。

一つは出雲大社大阪分院、もう一つが出雲大社大阪分祠です。

大阪分院はこじんまりとした大阪市内にある小さな神社。

車で行くには向いていないし、規模もいまいち。

一方の大阪分祠はまずまずの規模感で、いかにも出雲大社の様相を呈しています。

調べてみるとぐっちゃんの家から車で40分弱という近さ。

ここにしましょう。

問題は1月5日日曜日という日にちです。

実はこの3日間、桜井市の大神神社は付近の道路が大渋滞してしまって近づけないほどでした。

出雲大社大阪分祠もめちゃ混みだったらどうしよう…。

心配無用でした。

三が日はすごい人出だったようですが、

この日は境内の無料駐車場にすんなり停めることができました。

ここは無料駐車場が充実していますね。

正月らしく、数軒ですが露店も出店していましたよ。

これは神楽殿。お祓いの受付もあります。

こちらが本殿です。

通常、このような格式高い社殿は立ち入ることができないことが多いのですが、

ここは神楽殿も本殿も、後から紹介する祖霊社も自由に出入りできました。

出雲大社らしさといえば、極太のしめ縄でしょうか。

雰囲気ありますよね。

この中に普通に入れてしまうのが驚き。

しかも、写真撮影不可の文字はひとつもありませんでした。

写真撮ってきましたが、本当は禁止だと怖いのでアップしません(笑)

社務所や神楽殿、本殿は境内の西側にありますが、

東側にも立派な建物があります。

これは不動明王社。

そしてその東隣には、

さらに大きい祖霊社があります。

こちらはあまり人が多くありませんが、中でお祓いをやっていましたよ。

最後にこの神社のパンフレットを載せておきます。

御祭神が大国主大神というのは、奈良県桜井市の大神神社と同じですね。

さすがに境内がだだっ広いわけではなく、

そのあたりは橿原神宮や大神神社とは比べられませんが、

立派な社殿は見ごたえありますよ。

昭和時代の建築であり、 歴史的建造物としての価値は少ないですが、

身近なところに出雲大社の分祠があるのは、

手軽に参拝できてよいですね。

初詣ということで先に出雲大社大阪分祠を紹介してしまいましたが、

まだまだ紹介できていない神社仏閣が目白押しです。

少しずつアップしていきますね。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい

今年の正月休みは9連休という人が多かったのではないでしょうか。

ぐっちゃんもそうでした。

まあ、昨年までは『外資あるある』で、海外のパートナーたちが

クリスマス休暇で12月後半ずっと休み、という背景もあって、

年末年始は10連休とか15連休とか当たり前だったので、

9連休はたいして長いと思いませんが、

世間一般としてはかなりの大型連休のようです。

ぐっちゃんは27日の深夜に奈良から千葉へ移動、

28~30日を船橋で過ごし、

31日の朝に愛知県刈谷市の実家に移動、

1月2日の午後に奈良に戻るという日程でした。

まずは1月1日、

刈谷市で最も歴史のある神社です。

12月31日の夕方にここでお祓いをしていただいたので、

2日連続の参拝となりました。

秋祭りもここの境内で行われるのですが、

年々祭事に参加する人が減っていますし、

元旦も少し寂しさを感じましたね。

ここは同じく愛知県刈谷市小垣江町の誓満寺。

ちなみに愛知県はお寺の数が日本一なんだそうです。

それも2位以下を大きく引き離してぶっちぎりの1位。

奈良県の3倍近い数です。

言われてみれば、ここから徒歩10分圏内に5つのお寺があります。

こんなこと、奈良県に移り住まなければ考えもしませんでしたね。

そして奈良に戻って、こちらの初詣は、

行ったのは1月4日。

三が日を避けて参拝したのですが、さすがに正月の活気は違いますね。

周囲の道路は大渋滞。ぐっちゃんは行きは電車を使いました。

駅からの道や、参道脇には露店が立ち並び、

いつもと全く雰囲気が違いました。

この混みっぷり(笑)

普段はここまでしか入れない外拝殿。

この日は外拝殿を通過できるようになっていました。

普段は入れない内拝殿まで進みます。

横に広がる白いのは、すべて賽銭用です。

同時に数十人が参拝できそうな長さですね。

この日は1月4日でかなり人混みも緩和されていたと思いますが、

三が日は相当な混みっぷりだったのではと思います。

おみくじに挑戦したら、なんと一番の大吉を引いてしまいました。

これは今年一年が素晴らしい年になるということか?

幸先良いスタートを切れました。

この橿原神宮、実はぐっちゃんの家から徒歩40分くらいで行けるという立地なので、

帰りは電車も使わず徒歩で。

帰り道、途中にある、

おふさ観音にも寄りました。

今の時期は提灯が飾られていました。

2000個以上あるそうですよ。

さすがにここはバラ祭りや風鈴祭りのほうが人気があるようで、

あまり参拝客はいませんでした。

というわけで、2025年が本格的にスタートします。

実は珍しくちょっと風邪気味なので、ちゃんと養生して新年の初出勤に備えようと思います。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい

2025年になりました。

あけましておめでとうございます。

この記事がアップされる頃には、ぐっちゃんは愛知県の実家にいると思います。

奈良県橿原市→千葉県船橋市→愛知県刈谷市、とプラドで移動して、

結構ぐったりしている予定(笑)

ひょっとしたら、もう奈良に向かって移動しているかもしれませんけど。

これはイオンモール津田沼のオブジェ。

船橋の家の水槽では、

タイリクバラタナゴとヤリタナゴが泳いでいるんですが、

季節外れの婚姻色を発色して新年をお祝いしているようです。

タイリクバラタナゴだけでなく、ヤリタナゴもきれいに発色しています。

室内だから水温が高く、季節感がないのかな?

何はともあれ、2025年スタートです。

本年もブログ「進め!Gucchan号!」をよろしくお願いします。

それではまた おやすみなさい

おやすみなさい