漁師になるための学校、漁業学園。

こんにちは、園長の青木です。

ホームページはこちらです。

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-940/

11月の見学会は漁師.jpでもお知らせしています。

www.ryoushi.jp

カツオの釣り込み練習と平行して、クロスロープの刺しつぎをやっています。

エイトロープ、クロスエイトとも呼ばれる8本のヒモを編み込んで作ったロープです。

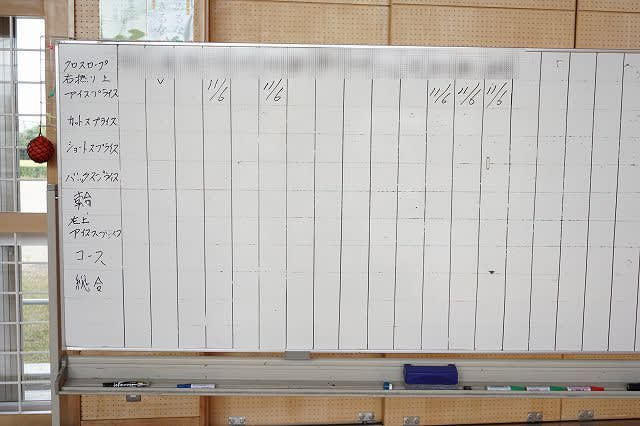

例によって、ホワイトボードに生徒の名前と、覚える内容が書かれました。

できた日付を先生が記入していきます。

遅れている人が、一目で分かってしまうシステムです。

このロープの端末処理、あるいは連結する作業をやっていきます。

実習が2時限あると、1時限は釣り込み、1時限は刺し継ぎってところです。

毎年、生徒が苦労する実習です。

漁師でも、マスターしている人は少ないようです。

YouTubeにショートスプライス(つなぎ合わせ)の動画がありました。

難しさがわかると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=Kde9z-1A3nU&t=23s

みんながんばれ!

学園見学のお申し込み、入学のお問い合わせは電話、Eメールで。

電話 054-626-0219

Eメール gyogaku@pref.shizuoka.lg.jp

【ロープの種類】

多く見かけるのが3つのヒモをねじって作った「三つ打ちロープ」です。

そして最近多くなったのが「八打ち」のクロスロープ。単にエイトとも呼びます。

さらに「12打ち」や、タフレ、エースラインなど、もっと細いヒモを編み込んで作るロープもあります。

三つ打ちロープと、他のロープの違いはキンクという撚(よ)れ、捻(ねじ)れができないことです。

長所と引き替えに、加工するのは大変になります。

園長のつぶやき

学園の実習を見ると、漁師の仕事は魚を捕るだけではないことが良く分かります。

特にクロスロープの加工は難しい作業です。

あきらめるな、あきるな!

で覚えなくてはなりません。

ですけど、苦労はムダになりません。

学園の卒業生は、学園で学んだ中で、実習のことを高く評価しています。

もちろん、漁師で一番大事なのは魚をとることです。

ただし、それは簡単に身につく技術ではありません。

新人の漁師にとって、ロープワークのような作業を素早く、きれいにできるが大変重要です。

この技術で他の仕事をする上でも気持ちの余裕が生まれるし、

先輩の漁師からも評価され、漁師の仲間として認められていきます。