鈴鹿市にある東海道の宿場町に石薬師宿があります。

石薬師寺という寺号になったのは宿場町が置かれてからだそうですがお寺の歴史は古く、聖武天皇の御代である726年に巨石が出現したことでお堂が作られ、平安時代になってすぐに弘法大師が巨石に如来像を刻み本尊としたのでした。

御朱印

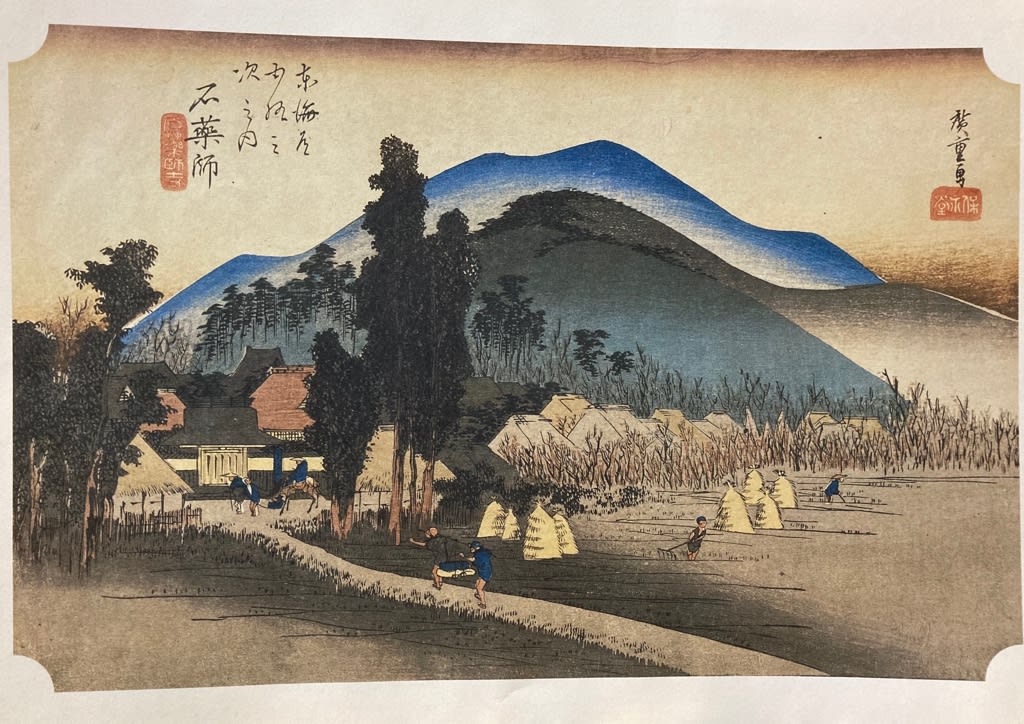

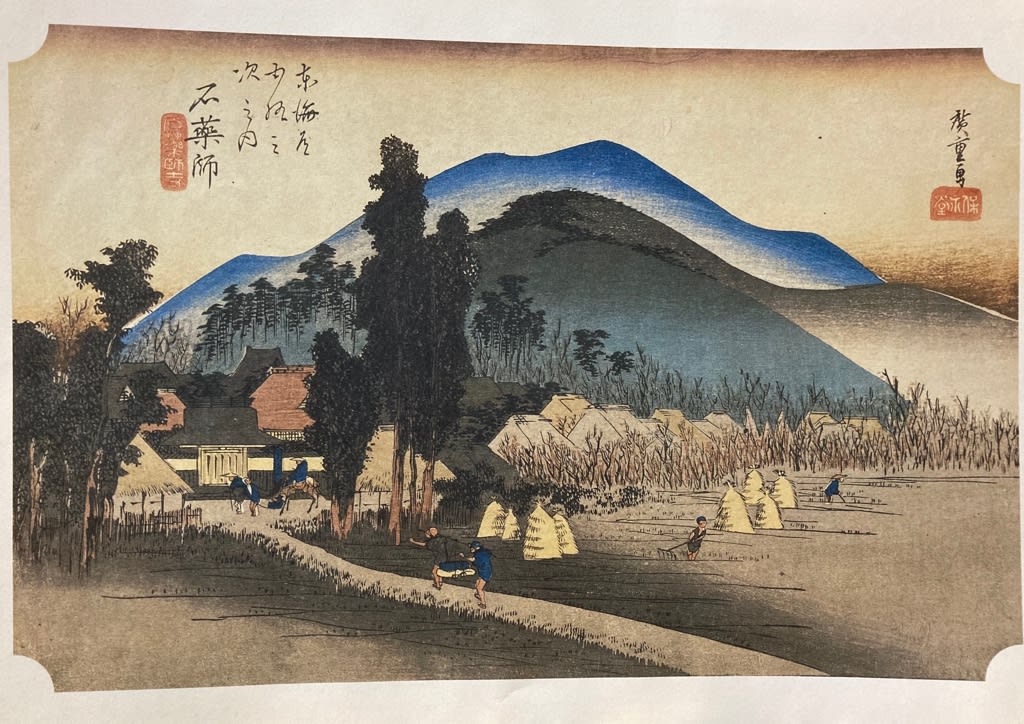

春の絵には歌川広重が描いた別の石薬師寺の絵が使用されています。

(今回使用した広重とゴッホの絵は、10年ほど前に読売新聞が配っていた物を使用しました)

その名の示す通り、石薬師寺をメインにした場所で、宿場町の規模としては大きくはありませんでしたが石薬師寺には多くの人々が訪れたと言われていて、歌川広重の『東海道五拾三次』の同宿場町の絵でもメインで描かれています。

石薬師寺という寺号になったのは宿場町が置かれてからだそうですがお寺の歴史は古く、聖武天皇の御代である726年に巨石が出現したことでお堂が作られ、平安時代になってすぐに弘法大師が巨石に如来像を刻み本尊としたのでした。

織田信長の伊勢侵攻で伽藍が焼けても本尊が残り、江戸初期の神戸城主一柳直盛が本堂を再建して今に残るとのことでした。

さて、今でもあまり広くない東海道を通り、石薬師寺に到着。

大きな伽藍がありそうなイメージでしたが、良い意味でイメージを崩してくれる物静かな門構えでした。

境内は青紅葉が茂っていて、秋には綺麗に色付きそうな様子でした。

お寺の方は、今年は台風が少なく、海からの塩害も無かったから期待できるとのことでした。

可愛い感じの狛犬

ここを訪れた人の中には、西行、一休さん、松尾芭蕉などよく知られた人々の名前が上がります。

また、彦根藩絡みでは深草元政(彦根藩士石居氏の出身、井伊直澄の叔父)の名前もありました。

御朱印

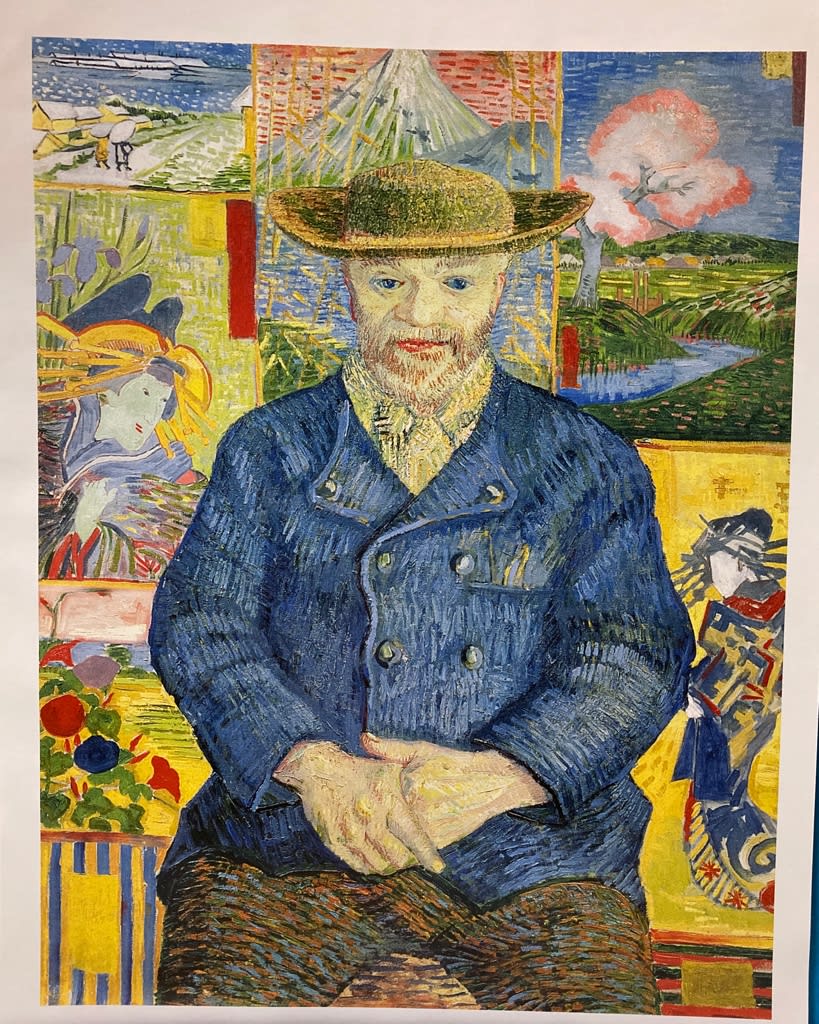

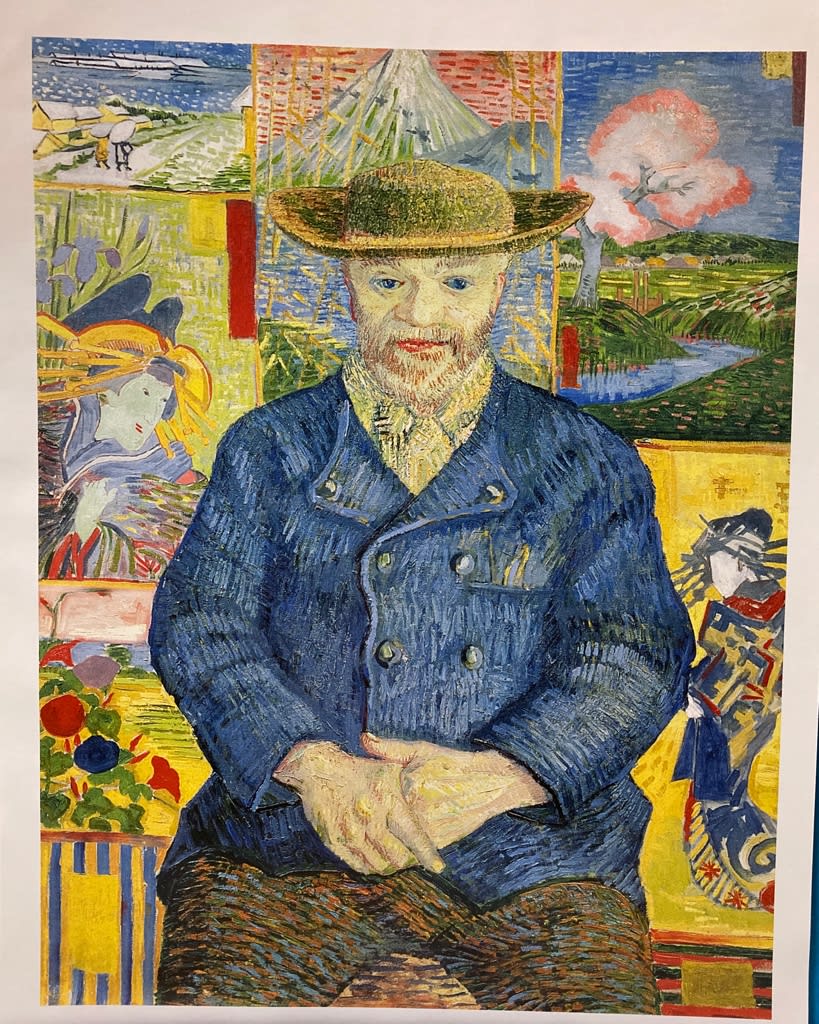

余談ですが、ゴッホが描いた『タンギー爺さん』には日本の四季が描かれていて、

春の絵には歌川広重が描いた別の石薬師寺の絵が使用されています。

(今回使用した広重とゴッホの絵は、10年ほど前に読売新聞が配っていた物を使用しました)