妙心寺の塔頭・退蔵院と壽聖院で開催されている「退蔵院方丈襖絵プロジェクト退蔵院・壽聖院 特別公開 村林由貴が描く禅の世界」を見てきました。

妙心寺の塔頭で常時公開されている退蔵院の方丈(禅寺の本堂に相当)には桃山後期の狩野派の絵師である狩野了慶の襖絵がありました。しかしながら400年を経て傷みが激しく、複製画ではなく新たな襖絵を作ることになりました。

2011年に始まったこのプロジェクトは「若手芸術家の育成」を意識し、当時京都造形芸術大学大学院を修了したばかりの24歳の村林由貴さんが起用されています。村林さんはお寺をアトリエとして住み込み、禅寺の修行をしつつ制作を行ったそうです。禅寺とは全く縁のない村林さんにとっては過酷なもので、体調を崩し一時は寺を離れたこともあるそうですが、まずはアトリエを置いた壽聖院の襖絵を2012~14年に描いて完成させ、さらに退蔵院の襖絵も2019~22年に描いて完成させています。

新たな襖絵も了慶の作品と同じく400年持つことを目指し、最高級の越前和紙や奈良の墨など現存する技術の粋が集められ、制作の全てがアーカイブされて今後の修復が容易になるように配慮されたそうです。

こうして進められた10年以上の壮大なプロジェクトで76枚の絵が完成し退蔵院と壽聖院でお披露目されています。12/24(土)~1/9(月)まで退蔵院・壽聖院で開催されています。

それではJR花園駅から歩いて妙心寺へ。

南総門を入って左手奥に退蔵院があります。1404年に創建され、応仁の乱で焼失するも1597年に再興されています。このときの襖絵が狩野了慶のものであったようです。

退蔵院は常時公開寺院ですので受付で拝観料を支払います。通常の御朱印はこちらで。いつもと違うのは玄関が公開されていることですが、そちらは後で。

冬の庭も手入れされていて趣があります。

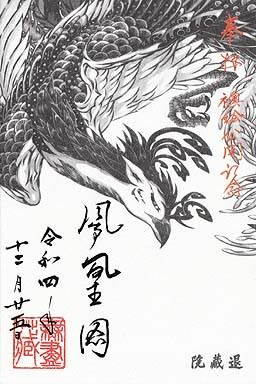

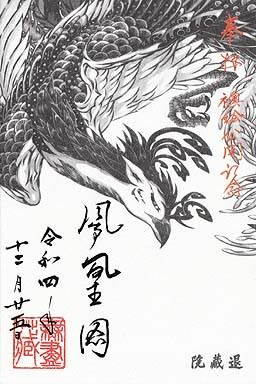

一通り見てからいよいよ方丈へ。玄関には村林さんの手がけた大きな鳳凰の絵があります。内部は撮影禁止ですので、どのような絵だったかは御朱印でご覧下さい。最近京都市内の複数の寺に細川護熙元首相の襖絵が奉納されていますが、あっちは撮影可のことが多いんですけどねhi

こんな感じです。襖絵は5つの部屋それぞれでテーマが異なり、白梅であったり鷹であったりと様々です。じっくり鑑賞することができます。

なお玄関近くで書き置きの御朱印&御朱印帳の販売があります。こちらは今回のプロジェクトのもので、拝観受付の御朱印とは異なっています。

それでは壽聖院へ。

奥まった場所にあります。目印は「ゆりかご保育園」の「智勝院」で、ここの角にこのような看板が出ています。

1599年に石田三成が父の正継の菩提寺として創建しています。その翌年に三成は関ヶ原の戦いで敗れて処刑されますが、三成の長男であった重家は壽聖院に出家することを条件に助命され、三世住職となっています。ただし壽聖院の境内は1/4ほどに削られ、現在の本堂は当初書院として建てられていたものだったそうです。

重家は記録が正しければ104歳まで生きたそうですが果たして事実であったかは定かではありません。この当時だと川越の御朱印巡りでご紹介した天海がそれくらいまで生きたとされています。

壽聖院は通常非公開で予約すれば拝観できるみたいですが、今回特別公開となり一般の拝観を受け入れています。近年は様々な催しも行っており、今年秋には初音ミクの「千本桜の世界展」が壽聖院で開かれています。

壽聖院では6つの部屋に9作が展示されています。撮影は禁止ですが今回の特別公開では襖絵の側まで行くことができます。ぜひ近くで細かい描写を見て、その後少し引いて全体を鑑賞してみてください。

壽聖院の御朱印です。書き置きのみ5種類となります。石田三成の故事に因んだ「三献の茶」と村林さんの「春爛漫図」をいただきました。「京の冬の旅」でもこれらの御朱印を出すそうです。また襖絵をあしらったオリジナル御朱印帳もあります。

今回の完成にあたり、村林さんご自身の説明とお茶を楽しむイベントも開かれるようです(要予約:チケットは既に完売)。400年後どころか100年後ですら我々は生きていないでしょうが、絵は残り続ける訳で、画家としては大変名誉なことではないかと思います。

なお壽聖院は1/7(土)以降「京の冬の旅」でも公開されます。冬の旅では石田三成関連の展示を行うため、一部の襖絵は見ることができないそうです。1/7~9は退蔵院の公開も合わせて見ることができますから、ぜひ退蔵院にも足を運ぶことをオススメします。

今回の御朱印情報です(特記ない限り御朱印料は300円)。

退蔵院 方丈内で特別御朱印6種を授与。500円。オリジナル御朱印帳あり。

通常の御朱印は拝観受付で授与。

壽聖院 本堂内で特別御朱印4種(各500円)+通常御朱印1種を授与。

全て書き置き。オリジナル御朱印帳あり。

妙心寺の塔頭で常時公開されている退蔵院の方丈(禅寺の本堂に相当)には桃山後期の狩野派の絵師である狩野了慶の襖絵がありました。しかしながら400年を経て傷みが激しく、複製画ではなく新たな襖絵を作ることになりました。

2011年に始まったこのプロジェクトは「若手芸術家の育成」を意識し、当時京都造形芸術大学大学院を修了したばかりの24歳の村林由貴さんが起用されています。村林さんはお寺をアトリエとして住み込み、禅寺の修行をしつつ制作を行ったそうです。禅寺とは全く縁のない村林さんにとっては過酷なもので、体調を崩し一時は寺を離れたこともあるそうですが、まずはアトリエを置いた壽聖院の襖絵を2012~14年に描いて完成させ、さらに退蔵院の襖絵も2019~22年に描いて完成させています。

新たな襖絵も了慶の作品と同じく400年持つことを目指し、最高級の越前和紙や奈良の墨など現存する技術の粋が集められ、制作の全てがアーカイブされて今後の修復が容易になるように配慮されたそうです。

こうして進められた10年以上の壮大なプロジェクトで76枚の絵が完成し退蔵院と壽聖院でお披露目されています。12/24(土)~1/9(月)まで退蔵院・壽聖院で開催されています。

それではJR花園駅から歩いて妙心寺へ。

南総門を入って左手奥に退蔵院があります。1404年に創建され、応仁の乱で焼失するも1597年に再興されています。このときの襖絵が狩野了慶のものであったようです。

退蔵院は常時公開寺院ですので受付で拝観料を支払います。通常の御朱印はこちらで。いつもと違うのは玄関が公開されていることですが、そちらは後で。

冬の庭も手入れされていて趣があります。

一通り見てからいよいよ方丈へ。玄関には村林さんの手がけた大きな鳳凰の絵があります。内部は撮影禁止ですので、どのような絵だったかは御朱印でご覧下さい。最近京都市内の複数の寺に細川護熙元首相の襖絵が奉納されていますが、あっちは撮影可のことが多いんですけどねhi

こんな感じです。襖絵は5つの部屋それぞれでテーマが異なり、白梅であったり鷹であったりと様々です。じっくり鑑賞することができます。

なお玄関近くで書き置きの御朱印&御朱印帳の販売があります。こちらは今回のプロジェクトのもので、拝観受付の御朱印とは異なっています。

それでは壽聖院へ。

奥まった場所にあります。目印は「ゆりかご保育園」の「智勝院」で、ここの角にこのような看板が出ています。

1599年に石田三成が父の正継の菩提寺として創建しています。その翌年に三成は関ヶ原の戦いで敗れて処刑されますが、三成の長男であった重家は壽聖院に出家することを条件に助命され、三世住職となっています。ただし壽聖院の境内は1/4ほどに削られ、現在の本堂は当初書院として建てられていたものだったそうです。

重家は記録が正しければ104歳まで生きたそうですが果たして事実であったかは定かではありません。この当時だと川越の御朱印巡りでご紹介した天海がそれくらいまで生きたとされています。

壽聖院は通常非公開で予約すれば拝観できるみたいですが、今回特別公開となり一般の拝観を受け入れています。近年は様々な催しも行っており、今年秋には初音ミクの「千本桜の世界展」が壽聖院で開かれています。

壽聖院では6つの部屋に9作が展示されています。撮影は禁止ですが今回の特別公開では襖絵の側まで行くことができます。ぜひ近くで細かい描写を見て、その後少し引いて全体を鑑賞してみてください。

壽聖院の御朱印です。書き置きのみ5種類となります。石田三成の故事に因んだ「三献の茶」と村林さんの「春爛漫図」をいただきました。「京の冬の旅」でもこれらの御朱印を出すそうです。また襖絵をあしらったオリジナル御朱印帳もあります。

今回の完成にあたり、村林さんご自身の説明とお茶を楽しむイベントも開かれるようです(要予約:チケットは既に完売)。400年後どころか100年後ですら我々は生きていないでしょうが、絵は残り続ける訳で、画家としては大変名誉なことではないかと思います。

なお壽聖院は1/7(土)以降「京の冬の旅」でも公開されます。冬の旅では石田三成関連の展示を行うため、一部の襖絵は見ることができないそうです。1/7~9は退蔵院の公開も合わせて見ることができますから、ぜひ退蔵院にも足を運ぶことをオススメします。

今回の御朱印情報です(特記ない限り御朱印料は300円)。

退蔵院 方丈内で特別御朱印6種を授与。500円。オリジナル御朱印帳あり。

通常の御朱印は拝観受付で授与。

壽聖院 本堂内で特別御朱印4種(各500円)+通常御朱印1種を授与。

全て書き置き。オリジナル御朱印帳あり。