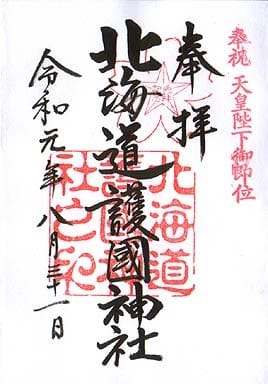

先日北海道の札幌と小樽で御朱印巡りをしてきました。

【注】構成の都合上ご紹介する順番と実際に回っている順番が異なっているところがあります。ご了承願います。

「北海道」と命名されて今年で150年だそうで、開拓の進展とともに神社が建てられ、各宗派も布教のため北海道へと入ってゆきました。特に早くから開拓が進んだ函館や小樽、札幌には多くの神社や寺院があり御朱印を頂けるところもあります。

今回は地下鉄東西線沿線と小樽とを回ってみます。

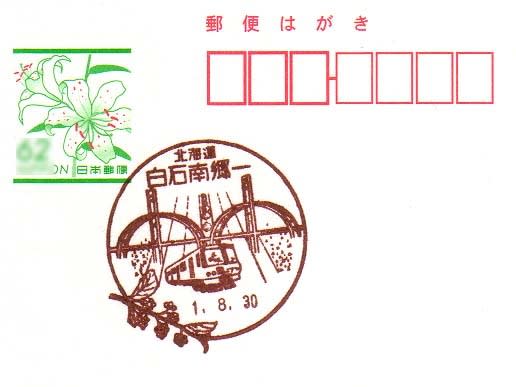

地下鉄東西線は1979年に琴似-白石が開業、順次路線を延ばして1999年に現在の新さっぽろ-宮の沢が全通しました(地下鉄は「さっぽろ」表記)。全線がJR函館本線と1.5~2km前後の距離で並行していますが、函館本線は沿線に大きな貨物ターミナルや車両工場があって人口集積が進まないのに対し東西線沿線には住宅地が開発され乗客数・運転本数とも函館本線を上回っています。

札幌の地下鉄は他にない独特のもので、ゴムタイヤで走り冷房や荷棚がありません。夏は窓を開けてあるので結構うるさいです。

空港からですと新さっぽろ駅(JRは新札幌駅)が便利です。新さっぽろで乗り換えるお客は多くなく、さっぽろ駅ほど混まずに大通に行けます。

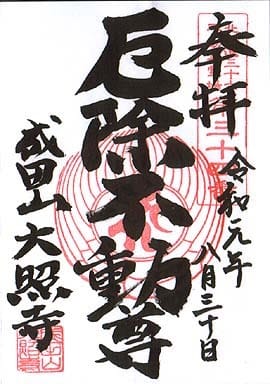

大谷地駅で下車します。しばらく歩くと大照寺があります。

歴史は新しく、1973年に創建された真言宗智山派のお寺です。当初は豊平区月寒にありましたが手狭となり1978年に厚別区大谷地に移転しています。成田山新勝寺の末寺となっており山号も「成田山」です。

現在は「

北海道三十六不動尊霊場」の三十四番、「

北海道八十八ヶ所霊場」の八十七・八十八番霊場となっています。

新しいお寺だけに鉄筋コンクリートです。

訪れると「

御朱印を書いている間本堂に上がりませんか」と案内されましたので有り難くお参りできました。

北海道八十八ヶ所霊場は約3,000kmと長い道で、総距離1,122kmと言われる四国よりも回るのが大変だと言われています。しかも毎年5/1~10/31の間しか霊場が開かれないので車でないと無理ですが、まれに何年かかけて徒歩や自転車で回る方もいるそうです。「熊が出るから心配になりますよ」とのことでした。

ただそれ以上に問題なのは道東や道北にある霊場のお寺が維持できなくなって霊場会を退会してしまうケースが後を絶たず、1つのお寺が複数の札所を兼務していることが多くなっています。あるいはお堂は残っているものの無住になっていて御朱印は相当に離れた場所で扱っているケースもあります。もし回られるようでしたら各霊場会のホームページで最新情報を手に入れた上で回ってください。書き手不在の場合もありますので、電話確認もいいでしょう。

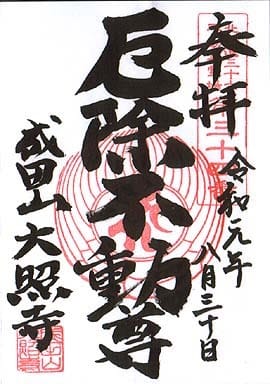

大照寺の御朱印です。お供え物のお裾分けもいただきました。ありがとうございました

次は南郷13丁目で下車。南郷は7・13・18丁目に駅があります。18丁目があるのはいかにも北海道らしいですね。

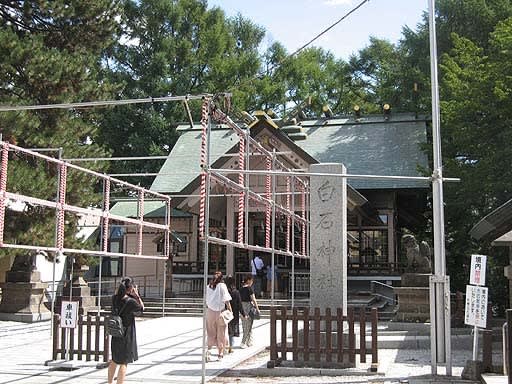

この南郷13丁目を北に歩いてゆくと

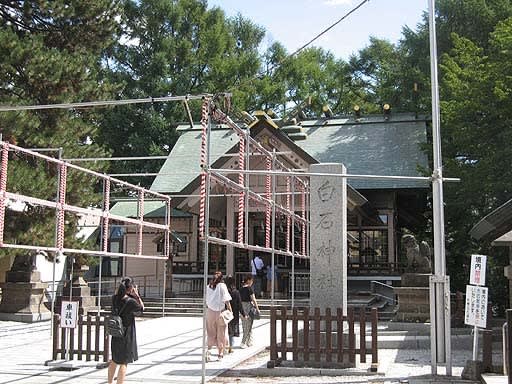

白石神社があります。主祭神は神武天皇で1872年に札幌神社(現在の北海道神宮)の旧社殿を移築して「札幌神社遙拝所」となり、のち白石区の氏神となり白石神社となっています。

社殿は何度か火災で焼失しており現在の社殿は1967年に再建されたものです。

白石神社の御朱印です。

時間に余裕がないので東西線沿線はここまで。他にも大谷地神社(大谷地)、北海道神宮頓宮(バスセンター前)などでもいただけるようです。

北海道は広いので移動に時間がかかります。

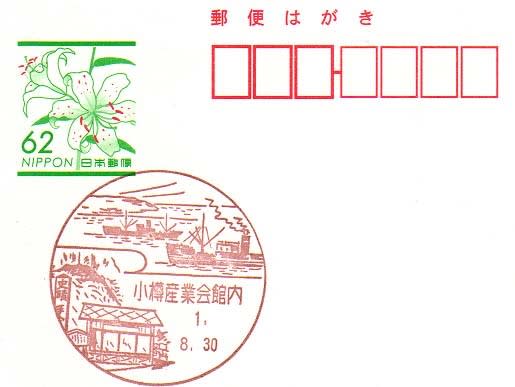

後半は小樽です。小樽は江戸時代から港が開かれ、札幌が北海道庁が置かれると港を持たない札幌の外港として栄えるようになります。札幌-小樽間に鉄道が引かれると経済の中心として繁栄します。

しかし経済の中心が札幌に移り衰退、現在は残された倉庫街を観光資源に転換することに成功し人気観光地となりました。経済の中心であったため寺社も多く集まっています。

小樽の寺社は港沿いではなく坂の上にあり、アップダウンが激しいのでなかなか大変です。

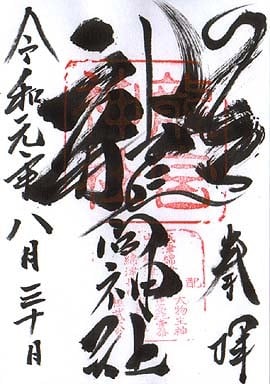

まずは小樽駅近くの龍宮神社へ。

1869年に榎本武揚が桓武天皇を祭神として祠を建てたことが発祥で、1897年に正式に神社として認められています。

現在の社殿は1941年に完成したものです。併設されている幼稚園の園庭になっており、神様も賑やかに思っていることでしょう。

境内には麻生太郎副総理が植樹したオンコの木があります。麻生さんは榎本と対立した大久保利通の子孫にあたり(大久保の次男・牧野伸顕のひ孫)、「仲直り」として植樹したものです。植樹の僅か1ヶ月後に総理になったことから運気の栄える木とされています。

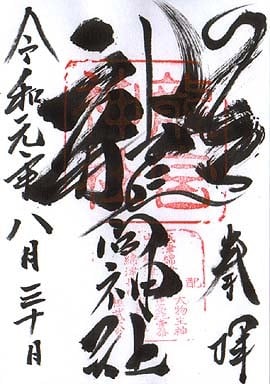

龍宮神社の御朱印です。運気あふれる御朱印です。

龍宮神社そばの坂は「船見坂」といいます。急な坂で上るのが大変です。

上ったところに真言宗の

日光院があります。

元は高野山の塔頭だったそうですが廃仏毀釈の流れで他の塔頭と合併、その後鷹尾了範の尽力で1887年に小樽の地で再興されました。1924年には高野山時代の日光院にあった聖観世音菩薩像を小樽に呼び寄せています。

御朱印をお願いしたらこちらでも「

本堂に上がりませんか」とのことで厚意に甘えてお参りしました。ご本尊は先に触れた通り高野山から伝わった聖観世音菩薩像で、ご住職によると江戸初期の作とのこと。まさか北海道に渡るとは観音様も思わなかったでしょうね。

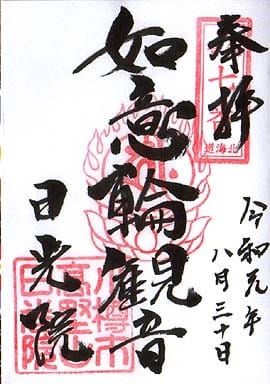

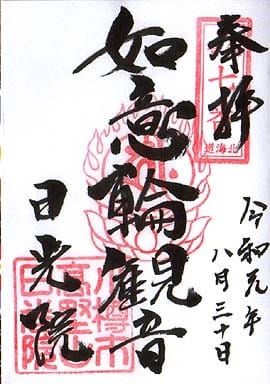

日光院の御朱印です。

他にも北海道に渡った仏像があるそうです。他のお寺も回ってみたいと思います。

それでは御朱印情報です(ご朱印料は特記ない限り300円)。

大照寺 3種を本堂1階の受付で授与。

白石神社 1種を社務所で授与。

龍宮神社 1種を社務所で授与(御朱印料はお気持ち)。オリジナル御朱印帳2種あり。

日光院 1種を庫裏で授与。

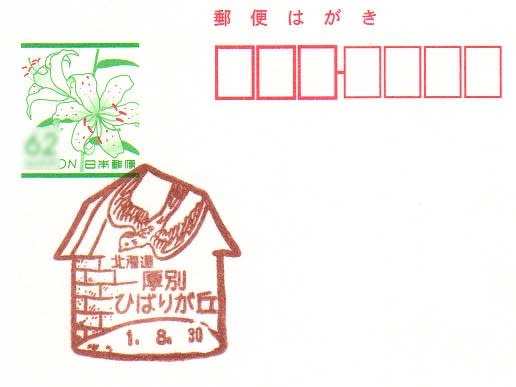

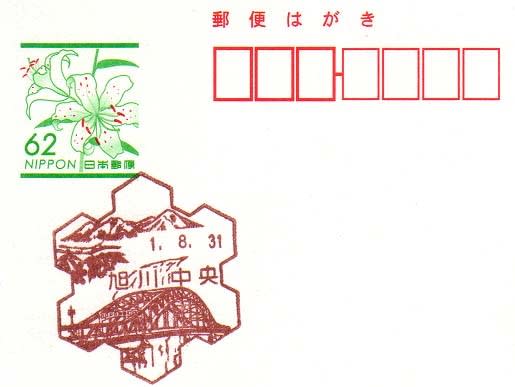

今回は別途ご紹介する風景印巡りもやっているので回っている寺社が少なくなりました。頑張らないといけませんね。