HFの初心者の方がよく目を付けるのが5バンドや6バンドといったマルチバンドのトラップコイル式のGPです。

この手のアンテナは時折マイナーチェンジを繰り返しながら連綿と販売されています。連綿と販売されていると言うことは買う人がいるということでしょう。

このアンテナ、一見したところ

・ちょっと高いけどマルチバンドで使える

・無指向性でタワーやローテーターが要らない

・長さもあるし何となく飛びそう

・430MHzではGPの飛びがよかったからHFでも飛ぶだろう

ということで良さそうに思います。

果たして本当にそうでしょうか?

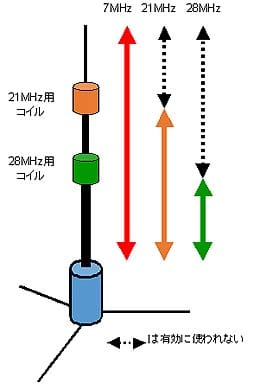

このアンテナの動作原理を図で説明します。分かりやすく説明するために7/21/28MHzの3バンドGPにして説明しますが、5バンドでも6バンドでも基本は同じです。

このアンテナはエレメントに2つのトラップコイルという部分があります。これらはコイルとコンデンサを組み合わせて並列共振回路になっています。下にある28MHz用コイルは28MHzで共振するようになっており、上の21MHz用コイルは21MHzで共振します。

並列共振回路は共振周波数でインピーダンスが(理論上)無限大となります。インピーダンスが無限大と言うことはトラップコイルの部分でエレメントを切断したのと同じことになります。それ以下の周波数ではコイルとしての働きが勝り、短縮コイルとして働きます。

従ってこのアンテナのエレメントは以下のように見ることができます。

28MHz(緑) 下部エレメントのみで1/4λのフルサイズとなる

21MHz(青) 下部エレメント+28MHz用コイル+中央エレメントで短縮1/4λ

7MHz(赤) 下部エレメント+28MHz用コイル+中央エレメント+21MHz用コイル+上部エレメントで短縮1/4

いずれのバンドでも短縮かフルサイズかは別にして1/4λのGPになっています。裏を返せばそうするために図中の点線部分は有効に使われていないことになります。大きなアンテナなのにもったいないですね。

さて、1/4λのGPはフルサイズですと0dBiのゲインですから、

28MHz 0dBi

21MHz 恐らくゲインはマイナス

7MHz 21MHzよりさらにマイナス

となります。

エレメントがどれだけ短縮されるかによってゲインが決まりますが、どう考えてもマイナスになります。高利得を謳っている430MHzなんかのGPとは全く逆のものです。

トラップコイルGPはでかい割に飛ばない・聞こえないというのが定評ですが、こんなカラクリなのです。せっかくのエレメントがバンドによっては有効に使われずダイポールにも勝てないアンテナになってしまっています。マルチバンドで使えると思ったアンテナは全然使えないアンテナだったというオチになってしまいます。

DXペディションや国内の移動運用でトラップコイルGPを使っているというケースはまずないと思います。多くの局とQSOするために飛ばすことを目的とした彼らがこのアンテナを使わないのはやはり飛ばないからではないかと思うのですがいかがでしょうか。

この手のアンテナは時折マイナーチェンジを繰り返しながら連綿と販売されています。連綿と販売されていると言うことは買う人がいるということでしょう。

このアンテナ、一見したところ

・ちょっと高いけどマルチバンドで使える

・無指向性でタワーやローテーターが要らない

・長さもあるし何となく飛びそう

・430MHzではGPの飛びがよかったからHFでも飛ぶだろう

ということで良さそうに思います。

果たして本当にそうでしょうか?

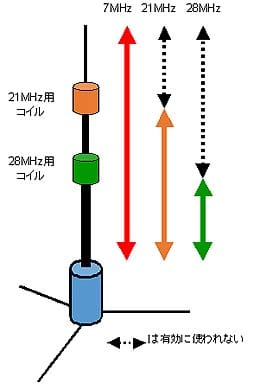

このアンテナの動作原理を図で説明します。分かりやすく説明するために7/21/28MHzの3バンドGPにして説明しますが、5バンドでも6バンドでも基本は同じです。

このアンテナはエレメントに2つのトラップコイルという部分があります。これらはコイルとコンデンサを組み合わせて並列共振回路になっています。下にある28MHz用コイルは28MHzで共振するようになっており、上の21MHz用コイルは21MHzで共振します。

並列共振回路は共振周波数でインピーダンスが(理論上)無限大となります。インピーダンスが無限大と言うことはトラップコイルの部分でエレメントを切断したのと同じことになります。それ以下の周波数ではコイルとしての働きが勝り、短縮コイルとして働きます。

従ってこのアンテナのエレメントは以下のように見ることができます。

28MHz(緑) 下部エレメントのみで1/4λのフルサイズとなる

21MHz(青) 下部エレメント+28MHz用コイル+中央エレメントで短縮1/4λ

7MHz(赤) 下部エレメント+28MHz用コイル+中央エレメント+21MHz用コイル+上部エレメントで短縮1/4

いずれのバンドでも短縮かフルサイズかは別にして1/4λのGPになっています。裏を返せばそうするために図中の点線部分は有効に使われていないことになります。大きなアンテナなのにもったいないですね。

さて、1/4λのGPはフルサイズですと0dBiのゲインですから、

28MHz 0dBi

21MHz 恐らくゲインはマイナス

7MHz 21MHzよりさらにマイナス

となります。

エレメントがどれだけ短縮されるかによってゲインが決まりますが、どう考えてもマイナスになります。高利得を謳っている430MHzなんかのGPとは全く逆のものです。

トラップコイルGPはでかい割に飛ばない・聞こえないというのが定評ですが、こんなカラクリなのです。せっかくのエレメントがバンドによっては有効に使われずダイポールにも勝てないアンテナになってしまっています。マルチバンドで使えると思ったアンテナは全然使えないアンテナだったというオチになってしまいます。

DXペディションや国内の移動運用でトラップコイルGPを使っているというケースはまずないと思います。多くの局とQSOするために飛ばすことを目的とした彼らがこのアンテナを使わないのはやはり飛ばないからではないかと思うのですがいかがでしょうか。