富部神社から少し歩いて地下鉄桜本町駅へ。

桜通線の電車に乗りましょう。

名古屋駅方面に進むと御器所です。「ごきそ」と読む難読地名です。昭和区の中心地で、豊臣秀吉の母(大政所)は御器所生まれだとされています。「熱田神宮の土器を作っていた土地」が地名の由来だそうです。「ごきそ」が難読であるため名古屋市では一時「ごきしょ」と変更したものの「読み方を戻して欲しい」との要望に従い2002年に「ごきそ」に戻しています。台地にあるため浸水の被害が少ないとされています。

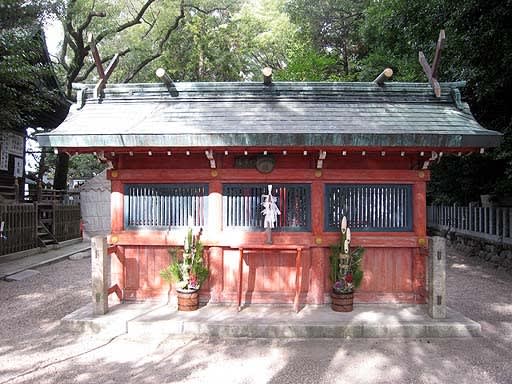

御器所駅から西に進むと御器所八幡宮があります。

創建ははっきりしませんが9世紀半ばに勅願社となっており、その頃までにはあったことは確実です。御器所の鎮守社として長年崇敬され、家康も小牧長久手の戦いで戦勝を祈願したとされます。

その後天下を平定し社殿の造営を行ったとされます。

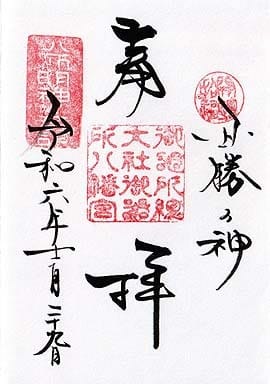

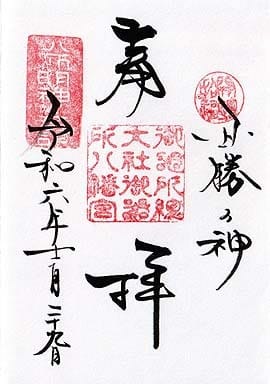

御器所八幡宮の御朱印です。

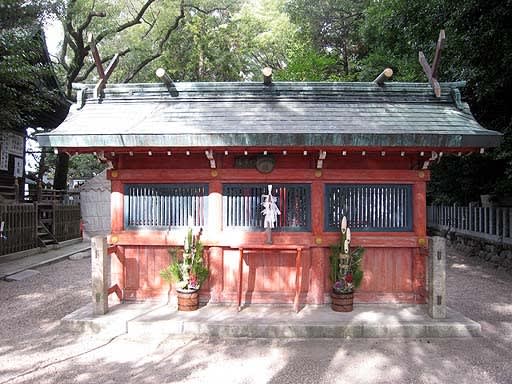

さらに西に進むと尾陽神社があります。

尾張徳川家の初代義直と14・17代の慶勝を祀るため1910年に創建されています。慶勝は幕末の安政の大獄で一旦当主から下ろされるものの復権、第一次長州征伐の総大将に任命されています。写真が趣味で1,000点近い写真が残されているそうです。名古屋城二の丸などの写真は名古屋空襲で焼け落ちた名古屋城の再建の際に参考資料の一つとなったそうです。

1924年にこの地に移転しています。元々この地は織田家に仕えた佐久間氏の御器所西城があった場所でしたが、1583年に佐久間盛政が賤ヶ岳の戦いで討ち死にし廃城となったそうです。

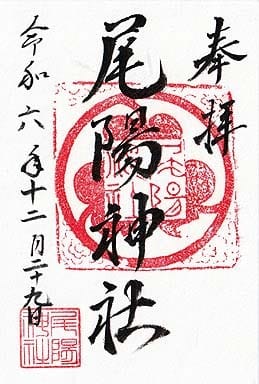

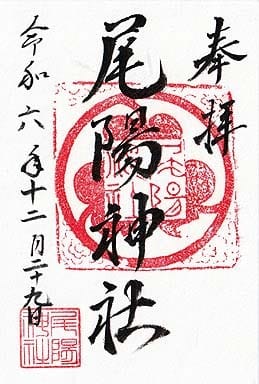

尾陽神社の御朱印です。

たくさん回りましたので今回はここまで。地下鉄桜通線で名古屋駅に戻ることができます。

今回の御朱印情報です。

七所神社 社務所で2種を授与(限定は書き置き) オリジナル御朱印帳あり。

笠寺観音 納経所で3種を授与。オリジナル御朱印帳あり。

泉増院 納経所で3種を授与。

長楽寺 寺務所で1種を授与。

富部神社 授与所で2種を授与。オリジナル御朱印帳あり。

御器所八幡宮 社務所で1種を授与。

尾陽神社 社務所で1種を授与。書き置きのみ。

名古屋はまだまだ寺社が多く、奥が深いですね。

桜通線の電車に乗りましょう。

名古屋駅方面に進むと御器所です。「ごきそ」と読む難読地名です。昭和区の中心地で、豊臣秀吉の母(大政所)は御器所生まれだとされています。「熱田神宮の土器を作っていた土地」が地名の由来だそうです。「ごきそ」が難読であるため名古屋市では一時「ごきしょ」と変更したものの「読み方を戻して欲しい」との要望に従い2002年に「ごきそ」に戻しています。台地にあるため浸水の被害が少ないとされています。

御器所駅から西に進むと御器所八幡宮があります。

創建ははっきりしませんが9世紀半ばに勅願社となっており、その頃までにはあったことは確実です。御器所の鎮守社として長年崇敬され、家康も小牧長久手の戦いで戦勝を祈願したとされます。

その後天下を平定し社殿の造営を行ったとされます。

御器所八幡宮の御朱印です。

さらに西に進むと尾陽神社があります。

尾張徳川家の初代義直と14・17代の慶勝を祀るため1910年に創建されています。慶勝は幕末の安政の大獄で一旦当主から下ろされるものの復権、第一次長州征伐の総大将に任命されています。写真が趣味で1,000点近い写真が残されているそうです。名古屋城二の丸などの写真は名古屋空襲で焼け落ちた名古屋城の再建の際に参考資料の一つとなったそうです。

1924年にこの地に移転しています。元々この地は織田家に仕えた佐久間氏の御器所西城があった場所でしたが、1583年に佐久間盛政が賤ヶ岳の戦いで討ち死にし廃城となったそうです。

尾陽神社の御朱印です。

たくさん回りましたので今回はここまで。地下鉄桜通線で名古屋駅に戻ることができます。

今回の御朱印情報です。

七所神社 社務所で2種を授与(限定は書き置き) オリジナル御朱印帳あり。

笠寺観音 納経所で3種を授与。オリジナル御朱印帳あり。

泉増院 納経所で3種を授与。

長楽寺 寺務所で1種を授与。

富部神社 授与所で2種を授与。オリジナル御朱印帳あり。

御器所八幡宮 社務所で1種を授与。

尾陽神社 社務所で1種を授与。書き置きのみ。

名古屋はまだまだ寺社が多く、奥が深いですね。