「

第54回京の冬の旅」で3/1からの公開となっていた大聖寺に行ってみたいと思います。

と言っても大聖寺だけではすぐ終わるので2/29から公開が始まった妙覚寺の石庭、さらに地下鉄烏丸線沿線の寺院を中心に回ってみたいと思います。

振り出しはJR京都駅から。今日は地下鉄烏丸線沿線なので市バスには乗りませんから地下鉄の1日乗車券を買いましょう。

一気に終点の国際会館まで。「こんなところに何があるの?」と思いがちですが徒歩15分ほどで岩倉の妙満寺に着くのです。叡電でなくてもアクセスできるんですね。私も初めてこのルートを使いました。

周囲は岩倉といい、かつては郊外の農村でした。岩倉具視が蟄居していたところとしても知られていますが、それだけ都から離れた地でした。今は地下鉄で市内中心部まで10分強なので住宅地となっています。

市バスの岩倉操車場を通過。5番の終点として有名ですがこんなとこなんですね。

妙満寺の看板が見えてきました。

妙満寺

妙満寺に到着。

1389年に日什により創建された日蓮宗系の顕本法華宗の総本山です。日什は顕本法華宗の派祖で元々は天台宗の僧侶(玄妙)でしたが67歳で日蓮宗に改宗、1381年に後円融天皇から京での布教の許可を賜っています。顕本法華宗は法華経のうち本門(後半の章)を重視し、日蓮の表した曼荼羅を本尊としています。同じ日蓮を宗祖とする日蓮宗系の各宗派とともに「

日蓮聖人門下連合会」に加入し緩やかに協調しつつも中立的立場を取っています。

秀吉の時代以降は寺町二条(京都市消防局のある一角)にありましたが、静かな環境を求め1968年に現在の岩倉にお寺を移しています。かつて京都市役所の付近までは本能寺の敷地だったそうですから本能寺と隣接していた訳ですね。

大きなお寺ですが参拝する人は少なく静かです。

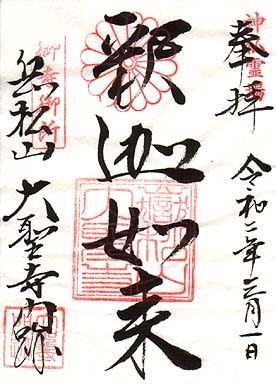

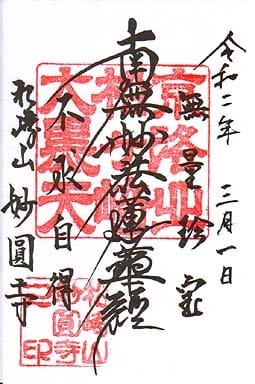

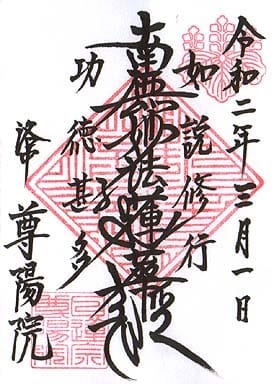

日蓮宗系のお寺ですので御首題を頂けます。妙満寺の御首題です。

国際会館に戻り1つ手前の松ヶ崎へ。北山通を少し歩くと松ヶ崎大黒天があります。

北山通は現在京都の通りでは一番北にあります。全通は1985年と新しく、折からのバブル経済でおしゃれなお店が並び北山ブームが起きました。しかしながらバブル崩壊とともにブームは沈静化、今は地価も安くなり若い人がお店を構えるようになっています。

この看板が目印です。

鳥居がありますが神仏分離前のものなのでしょうか?

松ヶ崎大黒天

松ヶ崎大黒天に到着。正式には妙円寺なのですが皆さん松ヶ崎大黒天と呼んでいます。

1616年に日英が隠居所として創建した日蓮宗のお寺です。七福神の一つに数えられる大黒天は日蓮宗では守護神とされているそうです。京都での七福神巡りでは必ず出てくるのがこの松ヶ崎大黒天です。

松ヶ崎と言えば五山の送り火の「妙法」があります。これは1306年に松ヶ崎村の全戸が日蓮宗に改宗して以来法華信仰が盛んだったためで、1654年には檀林(僧侶の学校)が開かれています。日蓮宗の布教が活発に行われた房総や備前でも全戸が日蓮宗に改宗した村があり、岡山市南区妹尾なども「千軒皆法華」という史料が残されています。

大黒天の御朱印を頂けますがもちろん日蓮宗のお寺ですから(上人がいらっしゃるときに限られますが)御首題も頂けます。

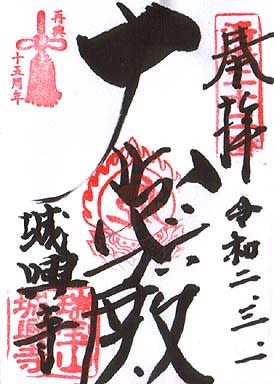

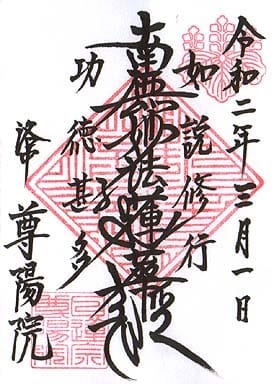

松ヶ崎大黒天の御首題です。

松ヶ崎駅に戻り今度は鞍馬口駅で下車、妙顕寺・妙覚寺・本法寺の並ぶ一角に行ってみましょう。鞍馬口は粟田口・鳥羽口・丹波口・荒神口などと同じく「京の七口」の一つで、洛中から鞍馬街道への出入り口です。鞍馬口で降りても鞍馬へのバスは出ていません。鞍馬へは先ほどの国際会館駅から京都バスが出ています。

まずは

妙覚寺へ。

1378年に日実により創建された日蓮宗のお寺です。実は織田信長の宿所として多く使われたのは本能寺ではなく妙覚寺でした。斎藤道三の四男は妙覚寺19世の日饒で、濃姫(帰蝶)を正室としていた信長にとっては義兄弟にあたります(道三自身も日蓮宗の信者であったそうです)。本能寺の変当日も織田信忠が妙覚寺に宿泊していましたが、信忠は襲撃の知らせを聞き二条御所に移動、ここで最期を迎えます。このため妙覚寺は本能寺の変で被害を受けなかったのではないかとも言われています。

2/29から3/14まで石庭を公開しています。庭師の

皆川拓哉さんが手がけた室内の石庭です。なんと本堂の畳を外して庭が作られています。

十界曼荼羅の世界をモチーフにしているとのことです。奥の一番高い石が日蓮宗の教義の根幹をなす「南無妙法蓮華経」、脇の石は釈迦如来や多宝如来などを表しているそうです。

手前は空き缶だったりのゴミが無造作に置かれています。これは人間のエゴにより滅びた自然界であり、餓鬼や地獄の世界を表しているそうです。

ちなみに妙覚寺の本来の庭はこちら。日蓮宗では庭の構成に決まりはないそうです。

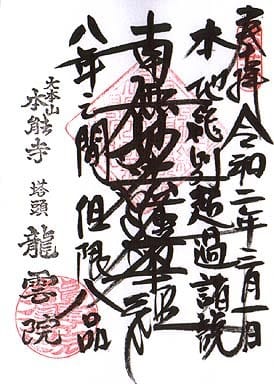

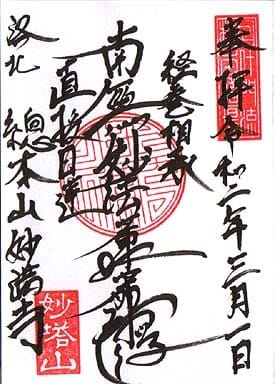

もちろん御首題も頂きましょう。妙覚寺の御首題です。

皆川拓哉さんの石庭は3/14までの公開です。ぜひ見に行ってください。

妙顕寺は春の桜の時期に行く予定なのでパスして本法寺へ。本法寺の長谷川等伯が手がけた大涅槃図(重文)の真筆公開は3/14からなのでこちらも桜の時期にして塔頭の尊陽院へ。以前頂いていたのですがとある事情で再度頂くことにします。

長谷川等伯の大涅槃図はものすごい迫力です。ぜひ真筆を鑑賞してみてください。

尊陽院

尊陽院も最近増えてきた限定御首題を出しているお寺で、最近人気があるようです。

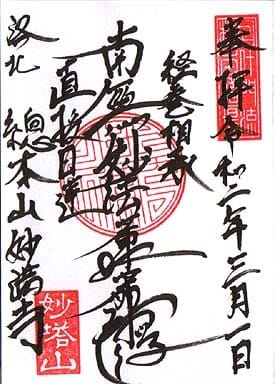

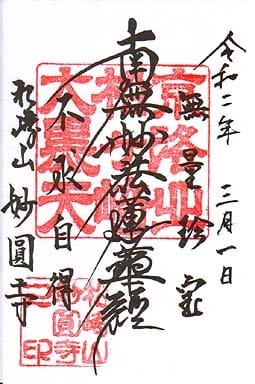

私はやはり通常の御首題がいいです。

やっぱこの迫力と美しさは御首題ならではですよね。

西陣巡りはこの辺にしてお昼を食べ大聖寺に向かいましょう。後半に続きます。御朱印情報は後半の最後にまとめてご紹介します。