歯痛い。多分虫歯だな。

治療する暇ないので冬まで我慢する。

更に差し歯も取れ掛けてるし…。冬まで持てばいいですけど。ま、どうでもいい話。

だいぶ前の福島観光の時にこちらの「中野不動尊」に立寄りました。

もともと行く予定は無かったのですが、信号待ちしてたら案内看板が見えて、信号待ちしながら暫し考え、予定したより時間にも余裕があったので急遽ハンドルを切って導かれるように向かいました。

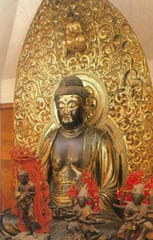

開山820年の中野山にある不動尊で、日本三大不動尊の一つです。

境内には厄除け・眼守・三ヶ月の三不動が祀られており、厄除けや病気平癒の霊験あらたかで、六三除けという秘法はここで生まれたと云われています。

順路に沿って進むとまず祈祷殿があります。

ここには眼守不動明王が祀られています。

続いて大日堂があります。

本尊の大日如来が祀られていますが、開帳は20年ごとだそうです。

大日堂の階下に奥の院があり、不滅の聖火が燃え続けています。

ここには三ヶ月不動明王が祀られています。

不動の滝もあります。

滝修行の場所でもあるそうです。

大日堂と不動の滝の真下には洞窟があります。

洞窟には三十六童子が祀られています。

洞窟めぐりはとても楽しいです!

迷路みたいになってて、出入り口が何ヶ所もあってダンジョンみたいで不謹慎にも楽しめます。

続いて「あんど釜」という巨大な釜があります。

弘安時代、疫病が蔓延した際に、山主が不動明王のお示しにより薬草を釜で煎じて病人に飲ませたところ忽ち治って安堵した、というところが語源の釜です。

最後に本堂に着きます。

本尊の厄除不動明王が祀られています。

本尊開帳は毎年二月から三月の間で、歳祭りとして盛大に賑わうとの事。

ふらりと立寄った不動尊でしたが、見どころは多かったです。

もちろん全てのお不動様には福島の復興を願いました。

道中に運動公園を通りかかったのだが、放射能の除染中で使用不可能となっていました。

全く先の見えない現状ではありますが、それでも1日も早い復興を神頼みします。

住所・福島県福島市飯坂町中野堰坂28

電話・024-542-2100

拝観時間・8:30~17:30(冬季は~16:00)

定休日・無休

治療する暇ないので冬まで我慢する。

更に差し歯も取れ掛けてるし…。冬まで持てばいいですけど。ま、どうでもいい話。

だいぶ前の福島観光の時にこちらの「中野不動尊」に立寄りました。

もともと行く予定は無かったのですが、信号待ちしてたら案内看板が見えて、信号待ちしながら暫し考え、予定したより時間にも余裕があったので急遽ハンドルを切って導かれるように向かいました。

開山820年の中野山にある不動尊で、日本三大不動尊の一つです。

境内には厄除け・眼守・三ヶ月の三不動が祀られており、厄除けや病気平癒の霊験あらたかで、六三除けという秘法はここで生まれたと云われています。

順路に沿って進むとまず祈祷殿があります。

ここには眼守不動明王が祀られています。

続いて大日堂があります。

本尊の大日如来が祀られていますが、開帳は20年ごとだそうです。

大日堂の階下に奥の院があり、不滅の聖火が燃え続けています。

ここには三ヶ月不動明王が祀られています。

不動の滝もあります。

滝修行の場所でもあるそうです。

大日堂と不動の滝の真下には洞窟があります。

洞窟には三十六童子が祀られています。

洞窟めぐりはとても楽しいです!

迷路みたいになってて、出入り口が何ヶ所もあってダンジョンみたいで不謹慎にも楽しめます。

続いて「あんど釜」という巨大な釜があります。

弘安時代、疫病が蔓延した際に、山主が不動明王のお示しにより薬草を釜で煎じて病人に飲ませたところ忽ち治って安堵した、というところが語源の釜です。

最後に本堂に着きます。

本尊の厄除不動明王が祀られています。

本尊開帳は毎年二月から三月の間で、歳祭りとして盛大に賑わうとの事。

ふらりと立寄った不動尊でしたが、見どころは多かったです。

もちろん全てのお不動様には福島の復興を願いました。

道中に運動公園を通りかかったのだが、放射能の除染中で使用不可能となっていました。

全く先の見えない現状ではありますが、それでも1日も早い復興を神頼みします。

住所・福島県福島市飯坂町中野堰坂28

電話・024-542-2100

拝観時間・8:30~17:30(冬季は~16:00)

定休日・無休