2017.6.25(日)

とねるずの歩きは5月から新京成線を歩くことになりました。

新京成線の駅は松戸から京成津田沼まで、全部で24駅です。

5月の松戸は所用で参加できませんでしたので、今日が私の新京成線のスタート。

今日は松戸から2つ目の 上本郷駅です。

10:00 集合。 久しぶりにお目にかかる方も見え、今までより多めの参加。(といっても8名ですけれど)

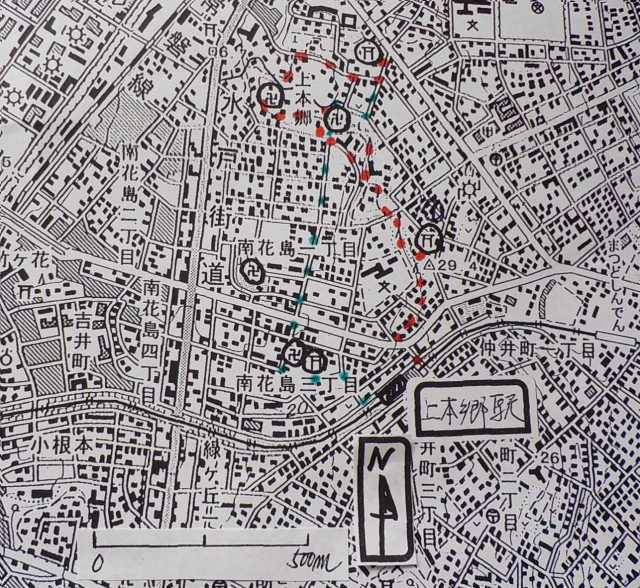

地図のこと。

2万5000分の1の地図ははっきりして見やすいのですが寺院や神社名がなく細かいところがよくわからない。 Goo地図には寺院、神社名はあるのですが薄くて見にくい。

一長一短でどちらがいいとも言えないのですが、前回に続き今回も寺院、神社名のあるGoo地図を使用することにしました。

参考までに; こちらは2万5000分の1の地図。

行きは赤の点々、帰りは緑の点々で表示しました。

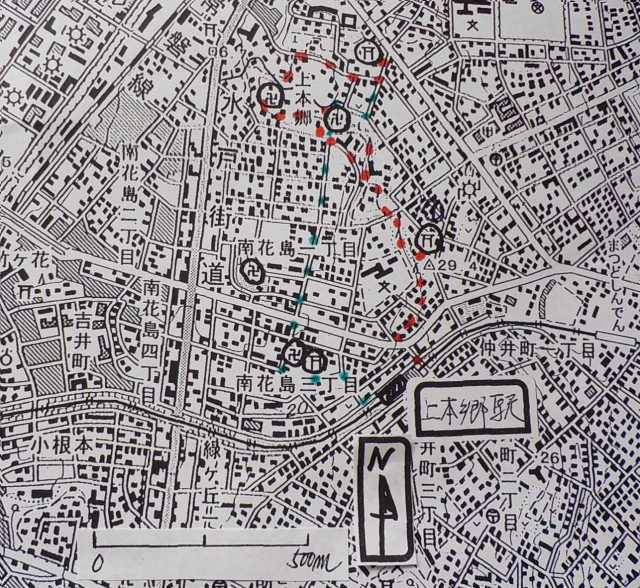

こちらがGoo地図。

歩くときは2万5000分の1の地図を持ち、なるべく裏道を選んで歩くのですが、歩き初めから良くわからなくなりました。

分からなくなりながらもこんなかわいいものにも出合える・・・というわけで。

ブラックベリーの実だそうです。 桑の実ににていますね。

このクチナシの花の大きかったこと! ものすごくいい香りです!!

今歩いているところはどこ? このあたり? あそこにこんもりとした緑が見えるので神社かな~?など、ワイワイ言いながら進みます。

着いてみると ① の風早神社で、こんなところに来てしまったか~ という感じ。

風早神社

拝殿右手前の銀杏の大木。今は一本の木に見えますが、もとは何本だったのでしょう。 4人で手を広げてちょうど届くほどの太さでした。

拝殿の左手に稲荷神社も。

神社の左側の車の来ない道を少し進むと、車道をはさんで向こう側に登りの階段が見えました。 数えて上がった人が90数段と言っていたような。

起伏の多い土地柄、上れば下りあり・・・。

どうしよう、どうしよう、すべりそうで怖いね、と言いながらも、先行する人が、手すりがあるから大丈夫と進んでいったので、あとの人もおそるおそる続くことに。

出たところに2万5000分の1の地図にはない ② の正一位前田稲荷大明神 がありました。(Goo地図は稲荷神社となっています)

その先に公園があり、向こう側を回り込んで寺院マーク方面(右)に進もうとすると、斜面林の下に小さな池があり、鯉が泳いでいました。(写真は撮らず仕舞い)

そこは湧き水の出るところで、カンスケ井戸と呼ばれていたそうです。

飲み水や農業用水として使われ、昔の人は丘の上からここまで水を汲みにきたと解説板に書かれています。

丘の上に上がる階段がありましたが(昔は石段で井戸坂と呼んでいたそう)、私たちのお仲間はそこを上がらずに斜面林の下の道を進みました。

結局、斜面を上がることになり、ここを上がってきました。

上がり切ったここから右に曲がって進んだところが、先ほどの井戸坂を上がったところでした。

そこには ③ の本福寺がありました。

本福寺前の半夏生(ハンゲショウ)とちいさなお地蔵さん。

門前の6地蔵

本福寺本堂

本堂前のザクロの樹も古そうです。

それもそのはず、この寺の開創は嘉元元年(1303)とのこと。

本尊は阿弥陀如来で、向かって右に観音菩薩、左に勢至菩薩の脇侍があるそうです。 残念ながら拝観はできませんでした。

近くに本覚寺があるらしく、寺の名と矢印のついたちいさな看板が目に入りましたので少し戻ってそちらに進むことにしました。

ほんの5、6分ほどで ④ の本覚寺に到着。まだ新しそうに見えました。

元禄12年(1700)に本覚庵として創建されたものを昭和17年に本覚寺として開創したとのことです。

狭い境内には名札付きのかわいらしい花がたくさん植えられていました。

チョコレートコスモス

あじさいにもたくさんの種類があるとか・・

カラーも三色あります。

これらの花を眺めて、表からグル~っと回って裏に下ると、何と裏手に階段がありました。 生活するにはこちらの階段を使うのが便利だからなのか、檀家さんがぐるりと回らないでも行けるようにとの計らいでしょうか・・・。

すでに、11時半を過ぎていたので、次に見える神社マークを昼食地とし、そちらに向かいました。

地図には名前がないのですが、着いてみると明治神社 ⑤ とありました。

向かって左手に古そうな石塔(石仏?)が並んでいました。

銘をみると、並びは年代順ではありませんでしたが、寛延三年(1750)、嘉永二年(1849)、宝暦二年(1752)、延喜五年(905)、文化元年(1804)、享和元年(1801)となっていました。

昼食を摂らせて頂くのに裏の方が日陰が濃く、よさそうと思いましたが、雨あがりの今日は蚊が特別多そうでしたので、表の、ちょうど座るによさそうなところをみつけ昼食としました。

帰りは、私ともう一人は新京成の上本郷駅に、他の人たちは常磐線の北松戸駅に向かうためここでお別れしました。

歩き初めに行こうと言っていた上本郷駅の近くの寺院と神社。 結局、違う方向に進んでしまい寄れませんでしたので寄って帰りました。

⑥ 燈明寺

六地蔵とお墓が見えなかったらお寺と気づかずに通り過ぎてしまうところでした。

六地蔵

すぐ隣に春日神社 ⑦ がありました。

ここから上本郷の駅はすぐ近く。

駅には13:30近くに着きました。

今日は昼食地でみんなと別れ、一緒に歩いてきたお一人とは⑥の燈明寺の手前で別れてしまったのでティータイム無しで、やってきた電車に乗って帰りました。

とねるずの歩きは5月から新京成線を歩くことになりました。

新京成線の駅は松戸から京成津田沼まで、全部で24駅です。

5月の松戸は所用で参加できませんでしたので、今日が私の新京成線のスタート。

今日は松戸から2つ目の 上本郷駅です。

10:00 集合。 久しぶりにお目にかかる方も見え、今までより多めの参加。(といっても8名ですけれど)

地図のこと。

2万5000分の1の地図ははっきりして見やすいのですが寺院や神社名がなく細かいところがよくわからない。 Goo地図には寺院、神社名はあるのですが薄くて見にくい。

一長一短でどちらがいいとも言えないのですが、前回に続き今回も寺院、神社名のあるGoo地図を使用することにしました。

参考までに; こちらは2万5000分の1の地図。

行きは赤の点々、帰りは緑の点々で表示しました。

こちらがGoo地図。

歩くときは2万5000分の1の地図を持ち、なるべく裏道を選んで歩くのですが、歩き初めから良くわからなくなりました。

分からなくなりながらもこんなかわいいものにも出合える・・・というわけで。

ブラックベリーの実だそうです。 桑の実ににていますね。

このクチナシの花の大きかったこと! ものすごくいい香りです!!

今歩いているところはどこ? このあたり? あそこにこんもりとした緑が見えるので神社かな~?など、ワイワイ言いながら進みます。

着いてみると ① の風早神社で、こんなところに来てしまったか~ という感じ。

風早神社

拝殿右手前の銀杏の大木。今は一本の木に見えますが、もとは何本だったのでしょう。 4人で手を広げてちょうど届くほどの太さでした。

拝殿の左手に稲荷神社も。

神社の左側の車の来ない道を少し進むと、車道をはさんで向こう側に登りの階段が見えました。 数えて上がった人が90数段と言っていたような。

起伏の多い土地柄、上れば下りあり・・・。

どうしよう、どうしよう、すべりそうで怖いね、と言いながらも、先行する人が、手すりがあるから大丈夫と進んでいったので、あとの人もおそるおそる続くことに。

出たところに2万5000分の1の地図にはない ② の正一位前田稲荷大明神 がありました。(Goo地図は稲荷神社となっています)

その先に公園があり、向こう側を回り込んで寺院マーク方面(右)に進もうとすると、斜面林の下に小さな池があり、鯉が泳いでいました。(写真は撮らず仕舞い)

そこは湧き水の出るところで、カンスケ井戸と呼ばれていたそうです。

飲み水や農業用水として使われ、昔の人は丘の上からここまで水を汲みにきたと解説板に書かれています。

丘の上に上がる階段がありましたが(昔は石段で井戸坂と呼んでいたそう)、私たちのお仲間はそこを上がらずに斜面林の下の道を進みました。

結局、斜面を上がることになり、ここを上がってきました。

上がり切ったここから右に曲がって進んだところが、先ほどの井戸坂を上がったところでした。

そこには ③ の本福寺がありました。

本福寺前の半夏生(ハンゲショウ)とちいさなお地蔵さん。

門前の6地蔵

本福寺本堂

本堂前のザクロの樹も古そうです。

それもそのはず、この寺の開創は嘉元元年(1303)とのこと。

本尊は阿弥陀如来で、向かって右に観音菩薩、左に勢至菩薩の脇侍があるそうです。 残念ながら拝観はできませんでした。

近くに本覚寺があるらしく、寺の名と矢印のついたちいさな看板が目に入りましたので少し戻ってそちらに進むことにしました。

ほんの5、6分ほどで ④ の本覚寺に到着。まだ新しそうに見えました。

元禄12年(1700)に本覚庵として創建されたものを昭和17年に本覚寺として開創したとのことです。

狭い境内には名札付きのかわいらしい花がたくさん植えられていました。

チョコレートコスモス

あじさいにもたくさんの種類があるとか・・

カラーも三色あります。

これらの花を眺めて、表からグル~っと回って裏に下ると、何と裏手に階段がありました。 生活するにはこちらの階段を使うのが便利だからなのか、檀家さんがぐるりと回らないでも行けるようにとの計らいでしょうか・・・。

すでに、11時半を過ぎていたので、次に見える神社マークを昼食地とし、そちらに向かいました。

地図には名前がないのですが、着いてみると明治神社 ⑤ とありました。

向かって左手に古そうな石塔(石仏?)が並んでいました。

銘をみると、並びは年代順ではありませんでしたが、寛延三年(1750)、嘉永二年(1849)、宝暦二年(1752)、延喜五年(905)、文化元年(1804)、享和元年(1801)となっていました。

昼食を摂らせて頂くのに裏の方が日陰が濃く、よさそうと思いましたが、雨あがりの今日は蚊が特別多そうでしたので、表の、ちょうど座るによさそうなところをみつけ昼食としました。

帰りは、私ともう一人は新京成の上本郷駅に、他の人たちは常磐線の北松戸駅に向かうためここでお別れしました。

歩き初めに行こうと言っていた上本郷駅の近くの寺院と神社。 結局、違う方向に進んでしまい寄れませんでしたので寄って帰りました。

⑥ 燈明寺

六地蔵とお墓が見えなかったらお寺と気づかずに通り過ぎてしまうところでした。

六地蔵

すぐ隣に春日神社 ⑦ がありました。

ここから上本郷の駅はすぐ近く。

駅には13:30近くに着きました。

今日は昼食地でみんなと別れ、一緒に歩いてきたお一人とは⑥の燈明寺の手前で別れてしまったのでティータイム無しで、やってきた電車に乗って帰りました。