2023.6.25(日)

今日はとねるずの歩きの日。

集合: 東武アーバンパークライン 野田市駅 10:00

野田市駅は駅舎も駅前広場も改修中できれいになりつつある途中でした。

出来上がるとこんな感じになるようです。

野田市はお醤油で栄えた街なのはみなさまよくご存じのことですね。

そのせいか駅のまわりはキッコーマンに関係ある土地がたくさん広がっているようでした。

今日は暑くなる予報。

リーダーの青木さんがしっかり調べて見つけて下さったのが、今は郷土博物館・市民会館になっている旧茂木佐邸。「地図を眺める楽しみ」展を行っているのでそこに入りましょうということでした。

さっさと歩けば7~8分のところでしょうが、私たちは3~40分もかけて歩きます。

見えにくいですが、ピンクの線のように歩きました。(野田市駅~愛宕駅)

マンホールのふたに描かれている鳥はオオタカ、花はツツジ、木はけやき??

歩道脇に咲くアザミ。花はきれいなのにトゲがすごいので注意が必要ですね。

目的の市民会館(旧茂木佐邸)の前のクスノキもりっぱ。(市民会館の駐車場なのかな?)

旧茂木佐邸(市民会館)はベンガラ(本物ではないそう)の赤い塀に囲まれた豪壮な住宅です。

醤油醸造家の茂木佐平治家の邸宅として大正13年(1924)ころに建てられたもの。

門は大門といい(表門)、年に数回、最上級のお客様のときだけ開けられたそうです。

(今は私たち庶民も気軽に出入りできてしまいます)

門をくぐれば素晴らしい庭(前庭)が見えます。(ほんとの庭(庭園)はのちほど・・)

門のすぐ近く右手にあったアジサイは最近見かけるようになったステキな色合いのもの。

敷地全体図(入っていく方向からして上が北の方が見やすいのですが、なぜか西が上です)

今日はこちらの郷土博物館・市民会館で行われている「地図を眺めるたのしみ」展の鑑賞。

入り口前の展示物いくつか。

箱式石棺

明治後半から醤油造りに使われていたという空気圧縮機(コンプレッサー)。

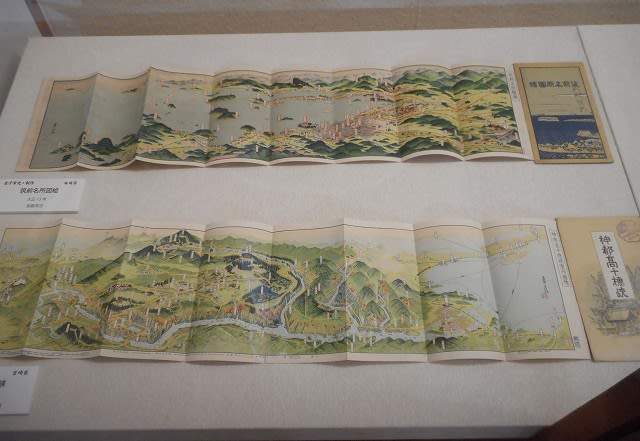

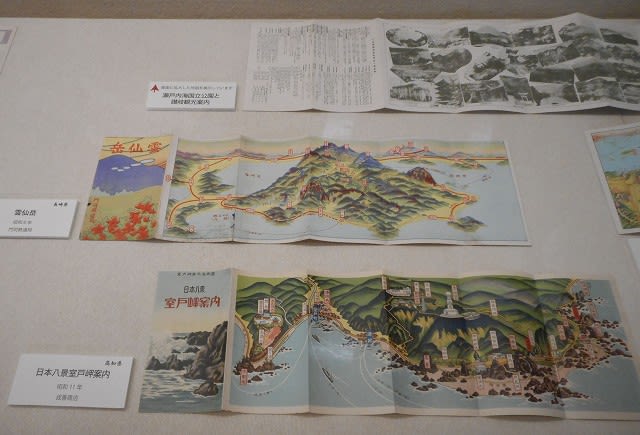

絵図展は係の方が案内をしてくださいました。

今回展示されているものは茂木浩介さんという方の収集品だそう。

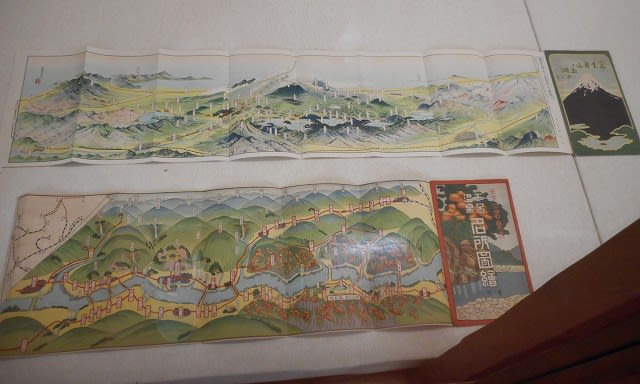

吉田初三郎という方の描いた鳥瞰図です。

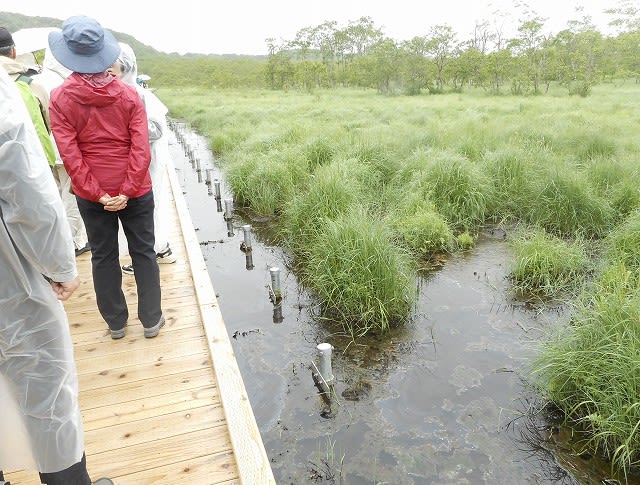

以下沢山ある中のほんの一部。

(ガラスケースなのと、斜めの台に置かれているためうまく撮れませんでした)

総武電車(今の東武アーバンパークライン)の絵図。

上:筑前 下:神都高千穂峡

上:瀬戸内海国立公園と讃岐観光案内 中:雲仙岳 下:室戸岬

上:讃岐観音寺 下:醍醐山(京都)

上:富士山 下:下呂温泉

上:鬼怒川 下:日光中禅寺湖

大門(表門)をくぐり、前庭に入った時にまず目に入った建物が住居の大玄関でした。

(この玄関も特別なお客さまのときしか使用できなかったと)

そんな、特別な方しか入れなかった大玄関から今は私たちも入れて頂ける時代に。

玄関前のハンゲショウ (白がだんだんなくなりつつあるよう・・)

こちらに到着してすぐに、青木さんが受付を通して一つだけ空いていたという部屋を借りてくださいました。今日のお弁当はそちらで頂きます。

お借りできたのは玄関に一番近い「菊の間」でした。

(この地図は上が南になっていますが、上下を逆にするとちょうどいい具合になります)

こちらには座椅子や、座布団などもあり、足の悪い方なども困らないようになっています。

エアコンもつけて、涼しいお部屋で楽しいお食事時間を過ごさせていただきました。

(その時の写真は撮らず仕舞い)

これは廊下で見かけた立体パッチワークの作品。

(立体感のある作品でしたので実際に目にした方が素晴らしさがわかっていいですね)

時間になったので外にでました。

ボランティアの方が庭園の案内をして下さいました。

庭園入り口

解説

(この配置図は上が西になっています。90℃左に回転させ上が北になるようにするとちょうどよい)

庭園への入り口をくぐるとすぐに見えたのがここ。

今は水は入っていませんが大きな池(大泉水)があり、書院からの眺めがよかったそう。

松が灯篭に寄りかかっているのが印象的。

今はない書院(下図AとB)の分かる図 (この地図は上が南)

ボランティアさんのお話、最初の方を聞き逃しました。

周りを見回しました。(茶室のみえる方)

最上級の来客の接待、宿泊に使われたという15畳2間の大きな書院があったようですが、今は他に移築され使われているそうです。(大泉水の庭に面した廊下には畳が敷かれていたそう)

遠くの芝生の中に見える大きな石が書院から庭に降りるときの踏み石のようです。

母屋の座敷に面した ”流れの池” の庭。

むこうに見える大きな石が書院前の踏み石ですね。(水はありませんが大泉水が見えます)

茶室(松樹庵) 躙り(にじり)口から4畳半の部屋をのぞきました。

茶室の裏手には防空壕があったそう。

篠崎さんが人の顔に見えない?という方をみると、ホントに・・・。

庭園を見終えたのが13:30ころ。

帰りは次回の集合地・愛宕駅に出ることにしました。

塀の外側を西に回り込むように進むとこちらにもけっこうりっぱな門。

こちらの門が普段出入りをしていた西門のようです。内玄関につながっています。

外から見えた煙突は浴室のためのボイラー室だったよう。

歩いている途中で見かけた会社の2階の緑がステキでした。(一緒に歩いた人でも気がついた人がいたかどうか)

郵便局のあった本町通りに出ました。

こちらは板倉というお漬物のお店。 享保二年(1717)創業とありました。

向かい側に見えたのがシャッターに富士山の絵の描かれた商店? 開店していたら見られなかったですね。

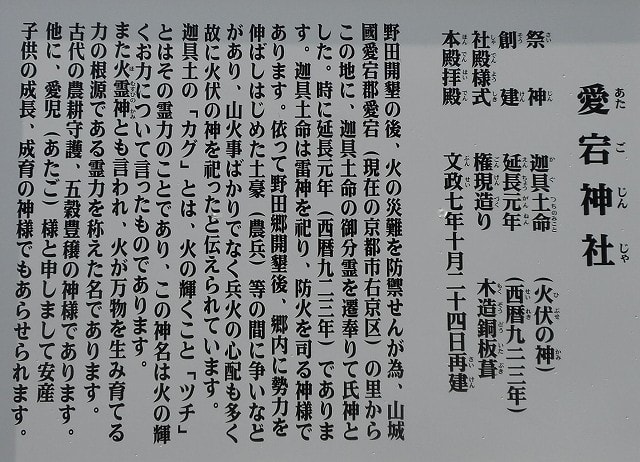

愛宕神社の中を通って愛宕駅に向かいます。

「つく舞のつくってなにかしらね」という人の回答が上の解説の中にありました。

拝殿の後ろに本殿がかくれています。

近くにも小さな鳥居のあるところが。(ちゃんと見てこなかった・・)

愛宕神社の隣に西光院という真言宗の寺院がありました。

古そうな石塔、石仏の後ろに回ってみましたが文字はよくみえませんでした。

鐘楼と本堂

鐘楼の手前にあったお地蔵さん2体。

上のお地蔵さま2体の解説と下の板碑等の解説(永享5年は1433) (寛文2年は1162)

鐘楼の後ろに回ると見えたこの建物は庫裡のよう。豪華でした。

その隣が先ほど鐘楼と一緒に見た本堂です。

由緒ある古い寺院らしくイチョウも古木。

石灯籠は享和2年(1802)とあります。

愛宕駅はここからもうすぐ。

近道をして駐車場を通り抜け、駅前のスーパーに入りました。

周りはまだ開発工事中でお茶できそうなところは全く見えなかったため、ここで飲み物やアイスを買って一休みです。

15:30ころ腰を上げ、駅のホームで集合写真。

今日の参加者は私を入れて9人でした。

暑くなり汗もかきましたが、行く道々でもおしゃべり、市民会館での昼食でもおしゃべり、愛宕神社でもしばらく休んでおしゃべり、最後のスーパーでの打ち上げ?でも又々おしゃべりですからね~。

楽しい集会です(笑)