先週土曜日、茅ヶ岳を下るとまだ正午前です。中央道を北へ引き返えす車の正面には懐かしい八ヶ岳の姿。

空は青いしチェックインには時間があるので、須玉ICで降りて清泉寮へ向かいます。

清里駅を過ぎた辺りから高原の雰囲気がいよいよ濃くなります。

清泉寮。標高1380m地点にあります。前にここを訪れたのは24年前の1988年、富士山に登った帰り道でした。辺りの風景はまったく変わっていません。

当初は清里開拓の父と呼ばれるアメリカの宣教師・ポール・ラッシュが、昭和13年に創設したキリスト教の青年研修施設でした。ペンションのオーナー斉藤さんに聞いた話ですが、戦時中にいったん強制送還されたラッシュさんは、マッカーサーとともにGHQ将校として敗戦後の日本の土を踏み、天皇が戦争犯罪者とならないために奔走したそうです。また高冷地での開拓には酪農が最適と考えて、清里高原に酪農を導入しました。現在では宿泊、研修施設を伴う観光の拠点ともなっています。

清泉寮の名物・ソフトクリーム。ジャージー種の牛乳を使用した濃厚な味で350円は決して高くありません。4分の1世紀前も今も、このソフトクリームを買うのに長蛇の列。ただし前は本館だった売り場が新しい別館に変わっていました。

たまたま「第9回 良い食品博覧会」というイベントが開かれていました。バター作りやコンニャク作り体験。広い牧草地ではトラクターに乗ることもできます(写真後ろに乗車する人が並んでいます)。これは「ジャージー牛の乳搾り体験」(1回100円)。おとなしいウシさんの乳房から勢いよく白いお乳が飛び出していました。

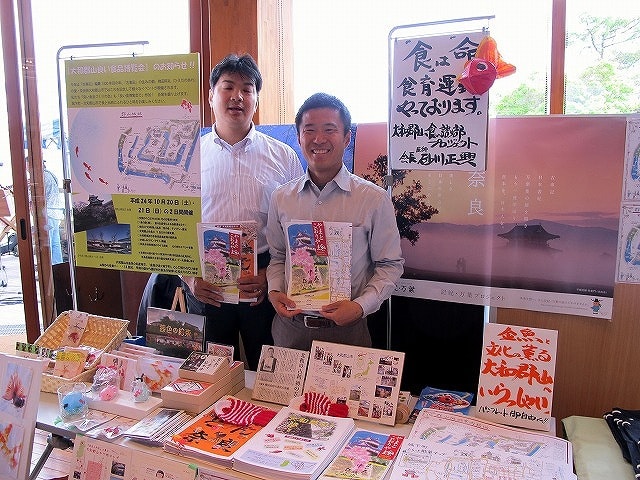

「金魚すくいもあります」というアナウンスに行ってみました。おそらく距離的に近い愛知県弥富の金魚だろうと話し合っていると…。

何とペンギン夫婦の棲息地・大和郡山の金魚でした。スタッフの方もこの通り頑張っていました。

駐車場では、まだ菜の花が満開、ボタンサクラも咲いていました。

標高1100mまで下って、今宵も「ねむのきペンション」でお世話になります。オーナーの斉藤さんとは2003年、ヒマラヤトレッキングでゴーキョピーク(5,360m)に登ったときの山仲間。Twitterを通じてまたお付き合いが始まり、今回の旅行もここを訪ねるのが主な目的で、どちらかといえば山は付け足しでした。

白樺の木立に囲まれた広いお庭にはヤマブキ、ヤマツツジが満開でシャクナゲも蕾を付けていました。ハウチワカエデの花も教えて貰いました。足元にはスズランが満開、スミレやササユリなど野の花で溢れています。

夕食はお肉とお魚、そしてスープなど。

前夜の夕食には揚げたての山菜の天ぷらも。わざわざ採ってきてくださったタラの芽、ウドは香りが高く、山椒の若葉は始めて頂きました。

食後はゴーキョの想い出や、その後のお互いの山歩きを始め話は尽きません。斉藤さんは幼いころから自然に親しんできて、野鳥を始め、動物、植物のインタープリター…つまり自然と人間との仲介者…でもあります。いろいろ伺ったお話の中でも、特に自然保護について、理想的な建前や「可愛い」とか「可哀そう」という感情論主体の保護団体に対し、日々の生活で直接動物と関わらざるを得ない地元の人々の考え方の違いを聞いて、大いに考えさせられるところがありました。

清潔なお部屋でぐっすり休んで、日曜日(27日)の朝を迎えました。朝食の時は小鳥が庭の水盤に水を飲みに来ていました。シジュウカラの巣箱に雌雄の親鳥が1分間隔ほどでセッセと餌を運んできます。朝になってから天体観測をさせて頂くのを忘れていたことに気付きました。次回はぜひお願いしましょう。

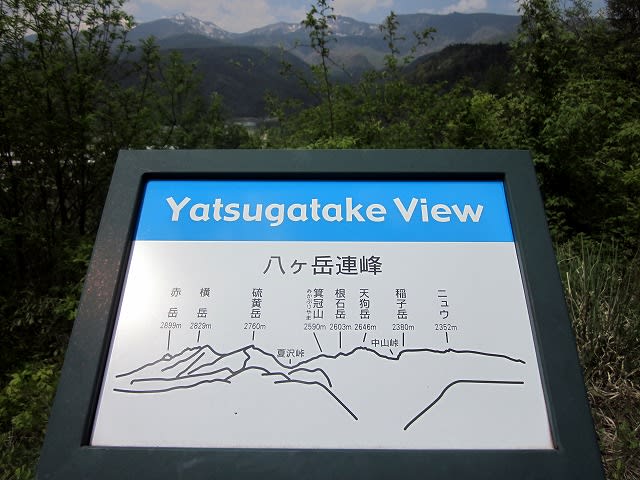

名残は尽きませんが9時前に帰途につきました。「時間があれば麦草峠を通って茅野に出れば…」とのお勧めで、国道141号線を北上して長野県に入ります。松原湖から「八ヶ岳ビューロード」に入ると、八ヶ岳の姿がパノラマのように展開します。

小海リエックススキーバレー付近の白樺林。あまり美しいので車を止めて林に入りました。小海町から佐久穂の199号線に入ります。

「メルヘン街道」の愛称で知られる高原の道はカーブの連続。そして標高2,127mの麦草峠に到着しました。冬になるとこの標識が埋まるほど積雪が多いところです。

その少し先が麦草峠のヒュッテ。1979年8月、私たち夫婦と息子、娘、そして義父母の6人で白駒池に泊まり、翌日、雨の中をこの麦草峠に着きました。ここから茶臼山、縞枯山、横岳、双子池と歩き、さらに一泊して双子山から大河原峠まで北八ツ縦走を果たしました。その後、1996年夏にも本白根山の帰りと谷川岳への往路として二度、この峠を車で越えています。その時と変わらぬ姿のヒュッテ前で、ベンチに座って暖かいコケモモのジュースを飲みました。

少し辺りを歩いてみました。枯草の中に背の低いショウジョウバカマが点々と咲いています。前に見えるのは茶臼山。今日も子供連れのハイカーが鹿除けのネットをくぐって行きました。30年以上も前になりますが最後に天祥寺平で雨が止み、小学6年生だった息子が夏休みの宿題用に高山の花の写真を撮りまくっていたのが、ついこの間のように思い出されます。

今回の山旅でも幾つもの新しい想い出を付け加えることができました。まだしばらくは二人で元気で歩け続けたいと願いながら、懐かしい山々に見送られて家路を目指しました。7