お世話になります

「6月、もう今年も半分過ぎたんですねぇ、早いですねぇ」

そんな決まり文句の挨拶が聞こえてくる、日々であります

さて、近頃は海外と日本の文化や風習を比較し、日本を礼賛するテレビや雑誌、本が目につきます

世界が驚いた日本人、的なタイトルが溢れています

「強みや弱みを比較し、結局日本は強いんだ」というパターン、そんなシンプルアンサー的評価で判断するのは自己満足でしかない、と愚考するんですが

Why Japanese People?!

今回のお題は、四半世紀日本に住むイギリス人から見た「日本人、おかしいよ!」であります

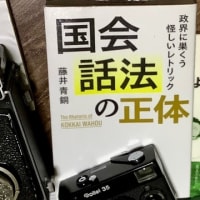

参考図書)

|

イギリス人アナリストだからわかった日本の「強み」「弱み」 (講談社+α新書) |

| デービッド・アトキンソン | |

| 講談社 |

■ ■ ■ ■ ■

■■日本人がよく言う根拠の無いコト

■「農耕民族だから...」

欧米人もずっと狩猟をしていた訳ではない

たとえば古代メソポタミアの人々が狩猟民族というならどうやって都市国家を築いたのか?

しかもこの時代の主食はパンとビール、その後日本と同じかあるいはそれ以上長い、農耕をしていた時代があった

■「日本は四季がはっきりしてるから...」

四季はっきりしている国はいくらでもある、ヴィバルディの「四季」は!

■「日本のアレンジ力の高さ!」

海外から取り入れた文化を日本独自の文化にアレンジする、確かにそうだがそれは日本独自のモノか?

たとえば英語、元々のケルトの言葉もあれば、ラテン語、古代ギリシャ語、フランス語、等々が混ざっている

イギリス文化もインドの影響も受けている

どの国でも文化を輸入すれば必然的にアレンジしている

■「カレーライスは日本料理」

イギリス経由で日本へ、インドの一部でもライスで食べている

■「日本食ブーム」

海外に日本料理店はそんなに多くない

ヨーロッパにある和食の店は、確かに激増している 外務省によると5,500店と推計されている

“ぐるなび”によると、東京23区だけでイタリアンとフレンチの店は、併せて5,618店ある

これを基準にヨーロッパの和食店を東京と同じ普及率にするには、187,257店が必要になる計算で、そこまで普及してはじめて和食ブームと言えるのではないか。

あと約34倍!

■「あれは寿司じゃない!」「日本食は独自に、、、、の勘違い」

海外での「寿司」について文句を言う日本人、それなら日本の洋食はどう思われている?

フランスの回転寿司チェーン「Planet Sushi」で出されるジャパン・ロールは、アボカドとキュウリ、クリームチーズ、サーモンなどをまいて甘辛の砂糖醤油で頂くもの。その他チリソースをつけるものなど、およそ日本人の感覚からは離れたメニューで寿司と呼ぶには抵抗がある

2014年1月3日付日本経済新聞

カレーライスのルールを紹介する一方インドでも一部で日本のカレーライスが人気を博している、とレポート

インド料理とはまったく異なる料理として受け止められているが、反響は悪くないようだ。インドでも大都市では世界的な潮流の和食は、大ブーム。「スシなどと並んでクールな食べ物」と受けているらしい。

と書いている

仮に、フランスの回転寿司チェーンが銀座でオープンしてテレビなどで取り上げられ、それをフランスメディアが国内で

「日本人もこのフランス流の寿司をクールだと感じているようだ」と報じられたら、違和感を感じるハズ

日本に伝わる海外料理は、日本人によって日本人の口にあうよう工夫されている、はっきり言って。正しく伝わっていない、ということ。

にもかかわらず、自分たちの食文化が海外に伝わるのは、正しくなければならない、いいかげんだと心配になる、という発想の日本人が多い

アレンジが国をまたいで繰り返されて、元の姿が変わることは世界中で行われ、人類にとって普遍的なものである

■■日本の非効率性

■日本人の仕事観

日本人の心に根ざす仏教の影響なのかどうかわからないが 、仕事をやり遂げた先にある結果というよりは 、仕事の中身 、仕事をするという行為自体にプライドをもって取り組んでいる

■過剰品質?

商品を90%まで仕上げるに10のコストがかかるとしたら、100%にもっていくには、そこからは1%を上げるたびに9ずつのコストがかかるというのが鉄則

■仕事にはキリがない

完璧を追求すればするほどコストが重なる 趣味なら個人的な話なのでそれでよいが、仕事となるとみんなの問題 どこでその追求を止めるか、という尺度には 数字をもってあたるしかない

■初来日した時に見た衝撃的な道路工事

2人の職人が仕事をしていた、それを11人が見守っていた?

■無駄な仕事も真面目にする

日本人の一部は仕事を美徳と見なしたり 、修行と見なしたり 、本来は別な場所で求める夢を仕事に持ち込み過ぎている感じがあり 、それが一人当たりGDPの数字の伸び悩みとして表面化しているのではないか

■人口一人当たりのGDP

1.カタール 143,427

2.ルクセンブルク 92,049

3.シンガポール 82,762

4.ブルネイ 73,233

5.クウェート 71,202

6.ノルウェー 66,937

7.アラブ首長国連邦64,479

8.サンマリノ 60,664

9.スイス 58,087

香港 54,722

10.米国 54,597

11.サウジアラビア 52,183

12.バーレーン 51,714

13.アイルランド 49,195

14.オランダ 47,355

15.オーストラリア 46,433

16.オーストリア 46,420

17.スウェーデン 45,986

18.ドイツ 45,888

19.台湾 45,854

20.カナダ 44,843

21.デンマーク 44,343

22.アイスランド 43,637

23.ベルギー 42,973

24.フランス 40,375

25.フィンランド 40,347

26.オマーン 39,681

27.英国 39,511

28.日本 37,390

IMF 2014年 単位USドル

■■面倒くさい

「日本社会は減点主義なので企業のなかでリスクをとるようなことは敬遠される」

「狩猟民族の欧米人と異なり、日本人は農耕民族なのでそこまでアグレッシブではない」

前項でも触れた様によく聞かれるが、これは農耕民族ではなく「面倒くさい」で説明出来る

日本企業で実力を発揮し、外資企業に転職してきた多くの日本人社員は、欧米人が驚くほどリスクテイカーになる!

外資系企業では、利益を出さない者はレイオフや降格など容赦ない仕打ちを受ける

つまり、面倒くさいことになる

リスクをとろうがとるまいが、とにかく利益を出すことが「面倒」を避けることになるので、外資系企業に入ってきた日本人からすると、「面倒」の意味合いは違うものの「面倒を避ける」という基本は変わらない、だから、スムーズに適応する

「面倒くさい」というのは、高度経済成長のなかで余計な衝突を避け、円滑に生きていくために生み出した知恵ではないか

ただ、時代が変わりこの「面倒くさい」が近年通用しなくなった

高成長のベースになっていた日本の強み「人口」と「面倒くさい」は合わせ鏡のような関係であった

少子高齢化で「人口」という強みが揺らいでいる今、「面倒くさい」という日本社会の文化も大きな転換を求められているのではないか

■■Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.

「石や枝を投げられたら痛むが、言葉にはその力はない」

筆者がなぜ「面倒くさい」を受け入れられなかったか、イギリスでこの諺を耳にたこができるほど聞かされたから

何か反対意見を言われただけで、心や態度を変えては駄目という教え、つまり、どんなに相手から「面倒くさいことになるよ」と忠告されようとも、冷静に聞いて、手を出したり過剰に反応したりすることもなく、意見として受け止める、ということ

■ ■ ■ ■ ■

ということでした

確かにそうかも知れませんが、何か釈然としない?というか、、、

ただ、日本人だけ、、、我々だけ、、、 私だけ、、、ではいけません

自分とは違う考えにも向き合い、理解しようとすることが求められていることは確かだと愚考する次第です

そばのおいしい食べ方

一、お腹の空いた時に食べる。

二、出て来たらすぐに食べる。

三、薬味は少しずつ、入れて食べる。

四、そばは八本ずつ、すくって食べる。

五、汁には半分ぐらいつけて食べる。

六、音を立てて、すすって食べる。

七、奥歯で二回ほど噛んで食べる。

八、食べ終わったら、そば湯を飲む。

九、以上を気にせず好きに食べる。

長野市の人気蕎麦屋かんだたが提唱する「せいろそばのおいしい食べ方9箇条」

ではまた

「プレシス久が原パークサイドテラス」マンションギャラリー公開中!

http://www.presis.com/tokyo/kugahara-park/