本のサイト「シミルボン」に、以下のコラムを寄稿しました。

https://shimirubon.jp/columns/1675071

かつて、「過激派活動家」という若者たちがいた

1970年代の半ば頃、渋谷にあった木造2階建のアパートに住んでいた。JR渋谷駅から、センター街を抜けて細い路地に入り、しばらく歩く。NHK放送センターが見えてくれば、我がアパートはもうすぐそこ・・・そんな場所にあった。

トイレ・ガス・水道が共同という、今ではなかなかお目にかかれなくなったアパートだ。1階にも2階にも部屋が3つ。私の部屋は2階の4畳半で、他の部屋は、隣が同じ4畳半、向かいに6畳間があった。

●不思議な隣人

住んでいた5年間に、隣と、向かいの部屋の住人は何度か入れ替わった。その6畳のほうに、20代後半と思しきカップルが住んでいた時期がある。この男女が学生なのか、社会人なのか、よく分からなかった。というのは、昼間いたかと思うと、夜になっても朝になっても帰ってこなかったり、その逆で夜しかいなかったりするのだ。

古い木造だし、トイレも共同だから、隣も向かいも、その動きは何となく気配でわかる。この6畳には、ときどき何人もの男女が遊びに(?)来ていた。それも必ず夜だ。

外へ出るには階段を降りて、そこで靴を履くようになっていたが、この来客たちは靴を部屋に持ち込んでいるらしく、部屋からは複数の人の話し声が聞こえてくるのだが、階下の入り口に靴は置かれていなかった。

不思議なことに、彼らが住んでいた1年の間、引っ越してきた当時以外に、廊下でばったり会うことはほとんどなかった。顔もほとんど覚えていない。また、いつ引っ越していったのかも分からない。ある日、消えていたのだ。

大学を卒業して社会人になった頃、勤めていた会社に、いきなり警察が私を訪ねてやってきた。特に悪さをした記憶もないので平気だったが、いったい何の用事だろうとは思った。

それは刑事だったが、聞かれたのは、アパートの向かいの部屋に住んでいた例の男女のことだった。どんな人たちだったか。よく知りません。部屋で何をしていたか。分かりません。話したことはあるか。ありません。全部、本当のことだ。で、ものの5分でおしまいだった。

刑事は、ほとんど詳しい話をしてくれなかったが、その口ぶりから、あのカップルが「過激派活動家」だったこと。指名手配されていたこと。ときどき来ていたのは、彼らの仲間だったこと、などが分かった。しかし、その後、刑事が再び来たこともないし、警察から問い合わせがあったこともない。

もうずっと長く忘れていたが、彼らはどうなったんだろう。今、どうしているんだろう。

●「ゲバルト時代」という時代

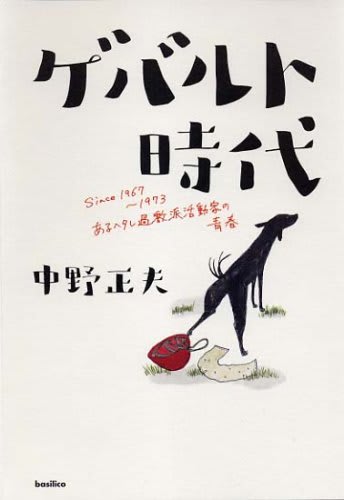

そんな40年も前のことを思い出したのは、中野正夫さんが書いた

『ゲバルト時代 SINCE1967-1973 あるヘタレ過激派活動家の青春』(バジリコ)を読んだからだ。

1948年生まれの中野さんは、高校時代から「ゲバルト活動」を始め、浪人してからも学生運動のいくつかのセクトと関わる。大きな流れとしては、ブントから赤軍へということになるが、その後、逮捕されたりしながら73年まで活動家だった人だ。

この本は、活動家時代のいわば回想録になるが、類似のものが思いつかない面白さをもっている。それは、一にも二にも、中野さんの考え方というか、思想、スタンスがユニークだからだ。

それは自らを「ヘタレ過激派活動家」と呼んでいることでもわかる。主義、主張があっての活動参加ではない。「何か面白そうジャン」というノリで活動に入っていってしまい、基本的にそのまま終わりまで行ってしまう。

羽田、佐世保、新宿、日大、東大など、数々の有名な闘争の「現場」にいて、制圧する側とぶつかり、相手をぶちのめしたり、自分もケガをしたり、逮捕されたりもするのだが、どこまでも不思議なアマチュア精神(?)の人なのだ。

過激派活動家といわれる人の実生活、実活動が、こんなに率直に、リアルに語られたことが今まであっただろうか、と思う。自分が体験、もしくは近くで見聞きした活動の話はもちろん、活動家たちの男女関係にいたるまでが、淡々と、そしてユーモアもまじえて回想されている。

この本には、(中野さんが言うところの)「革命ごっこの親玉たち」や「革命ごっこ」経験者たちの多くに見られる、自己満足、自己陶酔、自己正当化や欺瞞がない。それを最も嫌っているからだろう。

中野さんは書く。

「人は言ってることより、やっていることを見ろ!」

「実際は、『理論』や『理念』では人は動いていないという現実」

●「いちご白書」をもう一度

ああ、そういえば、映画『いちご白書』が公開されたのは、60年代と70年代の境目、1970年だ。

キム・ダービーが演じた女子学生が可憐だった。こんな女の子がバリケードの中にいたら、つい闘争に参加しちゃう青年がいてもおかしくない。

あらためて、この映画は“時代の空気感”のようなものをフリーズドライしているところに価値があると思う。

『いちご白書』公開から5年後の1975年に、ユーミンが作ってバンバンが歌った、『「いちご白書」をもう一度』がヒットする。

歌詞の中に、それまで無精ひげと髪を伸ばしていた主人公が就職することを決めた時に髪を切り、恋人に「もう若くないさ」とやや自嘲気味に言い訳するシーンがある。

この時代、学生から社会人になるということは、そういう一面も含んでいたのだ。

60年代後年から70年代にかけて、この国の若者たちに何があったのか。それは現在と、どうつながり、もしくはつながっていないのか。それを考えるのに、この“青春記”は外せない。