2023.08.31

上の写真は、

今年7月

マウイ島の

ラハイナ浄土院で、

4年ぶりに行われた

「盆ダンス」です。

この日、

現地で

参加させて

いただいたのですが、

後日

ご住職である原源照先生が

この写真を

送ってくださいました。

ところが、

写っている三重塔も

右側にあるはずの本堂も、

すべて

8月の火事で

焼失してしまったのです。

しかし、

110年前の大正時代から現在まで

日系移民の人たちの

心のより所だった浄土院が、

このままで

いいはずはありません。

原先生の次女

ハラ・スジャータさんが、

再建のための

クラウドファンディングを

立ち上げました。

私も、

わずかではありますが

寄進させて

いただきました。

「ラハイナ浄土ミッションの再建」

https://www.gofundme.com/f/lahaina-jodo-mission

お気持ちのある方があれば、

どうぞよろしく

お願いいたします。

碓井広義

かつての境内

「神田伯山のこれがわが社の黒歴史」

手間のかかる仕掛けにも

作り手の遊び心が生きている

黒歴史とは「なかったことにしたい過去」のことだ。

「神田伯山のこれがわが社の黒歴史」(NHK)は、それを“苦労の歴史”と捉え、企業の失敗経験をエンタメ化した番組だ。

これまでにブラザー工業の「早すぎた配信ビジネス」やコクヨの「デジタル時代対応の新商品開発」といった、イタい歴史が登場した。

そして先週、俎上に載ったのが、「第三のビール」で12連敗という過去を持つキリンだ。

かつて「のどごし生」というヒット商品を生んだ後、「コクの時間」や「麦のごちそう」などを送り出すが、いずれも厳しい競争には勝てなかった。

そんな負の連鎖を止めるべく抜擢されたのが、マーケティング担当の女性社員と製造技術の男性社員だ。彼らが明かす、失敗の真相が興味深い。

たとえば自信があった商品が、インパクトを欠くネーミングとおしゃれ過ぎるパッケージが原因で、大量の競争商品の中に埋もれてしまう。

その悔しさをバネに、次の新作では「原点回帰」を示すネーミングと強烈な赤のパッケージで注目を集める。それが2年で10億本を売った「本麒麟」だ。

番組では黒歴史の流れを伯山が講談風に語り、2人の試行錯誤の過程がキャラクターを使ったコマ撮りアニメで再現される。

今回は「マジンガーZ」の人形たちが演じていたが、そんな手間のかかる仕掛けにも作り手の遊び心が生きている。

(日刊ゲンダイ「TV見るべきものは!!」2023.08.29)

SCSK「デスクワーク篇」

クセのあるリズムで社名連呼

SCSKは、「住商情報システム株式会社」と「株式会社CSK」が2011年に合併して誕生した、大手ITサービス企業だ。

ソフトウエア、システムの開発・販売などで大きな実績をもつが、一般的な知名度は十分とはいえない。

同社のCMに今田美桜さんが起用されたのは昨年の春からだ。

あえて「無いぞ、知名度」とささやいたり、黒スーツに黒ネクタイで名刺を差し出したりしながら、確実に社名を広めてきた。

新作「デスクワーク篇」の今田さんは、見えないパソコンを相手に超速でタイピング。

クセのあるリズムに乗って「なんだ、なんだ、SCSK」と問いかける。答えは「あるぞ、ITの可能性。会社名だよ、SCSK」。一度見たら気になる、スタイリッシュなCMだ。

そんな今田さんは現在、ドラマ「トリリオンゲーム」に出演中。巨大IT企業「ドラゴンバンク」を築いた創業者の娘で、多言語を駆使する才色兼備の取締役、黒龍キリカを演じている。

CMと共通するのは、今田さんのクールでクレバーな魅力だ。

(日経MJ「CM裏表」2023.08.28)

宮﨑駿監督の新作『君たちはどう生きるか』。その時代背景は戦時中です。

東京から地方に疎開してきた少年が体験する、一種の「冒険ファンタジー」と言えるでしょう。

空襲で失ってしまった母。

鬱屈を抱えたままの自分。

そんな現実世界と、もう一つ別の世界とが交錯していきます。

先が読めない展開。

村上春樹さんの小説にも負けない、暗喩の数々。

見る側は、困惑と陶酔の中で、ひたすら画面を追っていくしかありません。

いろんな意味で、「問題作」ではないでしょうか。

宮﨑監督の拠点であるスタジオジブリが設立されたのは1985年。

『風の谷のナウシカ』が公開された翌年のことです。

この時から現在まで、鈴木敏夫さんはジブリのプロデューサーとして活動してきました。

「巨匠・宮﨑駿」を世界でただ一人、「宮さん」と呼べる稀有な人物かもしれません。

そんな鈴木さんの責任編集で出来上がったのが、ジブリの通史であり、宮﨑監督作品の通史でもある『スタジオジブリ物語』(集英社新書)です。

最も興味を引くのは、全作品についての鈴木さんの「記憶」と「証言」です。

何しろ、宮﨑監督は「終わったことはどうでもいい」という人なんですね。

「大事なことは、鈴木さんが覚えておいて!」が口癖であり、鈴木さんはまさに「生き証人」です。

たとえば、『もののけ姫』(97年公開)の映画化を、宮﨑監督に提案したのは、鈴木さんでした。

監督の年齢などを踏まえ、「時代劇を制作できるタイミングは今しかない」と感じたのです。

しかし、24億円にまで膨らんだ制作費を回収して利益を上げるには、配給収入60億円が必要でした。

プロデューサーとして、鈴木さんは前例のない宣伝計画を練っていきます。

また、『千と千尋の神隠し』(2001年公開)は、「宮﨑が当初考えていたストーリーと大幅に違う形で完成している」そうです。

中でも、「カオナシ」というキャラクターの存在が大きい。

「人間の心の底にある闇、(中略)“無意識”を象徴」するカオナシが、あらゆる欲望を飲み込みながら暴走するのです。

そこには、鈴木さんが考える、「現代との格闘」がありました。

では、問題作『君たちはどう生きるか』が描いている、格闘の意味とは何なのか。

ぜひ、劇場で確かめていただきたいと思います。

残暑、お見舞い申し上げます!

それにしても、暑過ぎですよね。

仕事を終えたら「とにかく冷たいビールが飲みたい!」という人、私を含め少なくないと思います。

そんな今年の夏、ビール好きのヒロイン、伊澤美幸(栗山千明)が帰ってきました。

堂々の「シーズン2」となった、ドラマ25『晩酌の流儀2』(テレビ東京系)です。

不動産会社に勤務する彼女は、一日の終わりに、美味しい酒(主にビール!)を飲むことを無上の喜びとしています。

最高の状態で酒と向き合うためには、周到な「準備」も必要。美幸は効率よく仕事をし、定時に退社して、ボルダリングやボウリングで汗を流したりします。

さらに、行きつけのスーパーで、安くて旨い食材を探す。

モットーは「家飲みで一番大事なのは、最小のコストで最大のパフォーマンスを出すこと」。

帰宅後、 手早く作る料理は、「ガーリック豚テキ」や「茄子の揚げびたし」など。

また、家での「焼き鳥」や「握り寿司」にも挑戦してきました。

そして、毎回の見せ場が「待望の1杯目」です。

うっとりした目でビールが注がれたグラスを見つめ、やがて静かに、しかし情熱的に黄金色の液体を喉に流し込む。

これがまた、実に美味そうで。

そして2杯目。

美幸は「これが私の流儀だ!」と、冷蔵庫から別のグラスを取り出します。

適度に冷えた状態のグラスで飲み続けたいからです。

このこだわりが、ビール好きには嬉しいんですね。

振り返れば、グルメドラマは社会の価値観の変化を反映してきました。

「食と向き合うドラマ」という新ジャンルを切り開いたのは『深夜食堂』(TBS系)です。

次に架空の人物が、一人で実際の店に行って食事をする構成を、『孤独のグルメ』(テレビ東京系)が完成させました。

好きな場所で好きなものを食べる自由という幸せを提示した『孤独のグルメ』。

さらに、一人飯のネガティブなイメージ も払拭し、個人の多様性を尊重する社会に先駆けたのです。

『孤独のグルメ』の成功により、多くの「一人飯ドラマ」が派生しました。

たとえば、町中華を愛するタクシードライバーが主人公の『ザ・タクシー飯店』。

絶滅してしまうかもしれない地方の食堂と、絶品メシを求めて車中泊の旅をする『絶メシロード』などです。

前述したように、かつて「一人飯」は「ぼっち飯」などとも言われ、マイナスイメージが強いものでした。

しかし、「個の自由」と「多様性」を大切にする考えが広まったこともあり、「一人飯」も共感を呼ぶようになっていきました。

しかも、深夜のグルメドラマに出てくるのは、高級店や高級食材ではありません。普通の食堂や食材が中心です。

無理をしなくても手が届く幸せを、じんわりと肯定してくれているのです。

長く続いたコロナ禍の中で、「家飲み」に注目したのが、昨年登場した『晩酌の流儀』でした。

自分の家で、誰にも気兼ねすることなく、好きな酒を、好きな料理と共に味わう。

一見当たり前のような行為の中に、自分にとっての価値を再発見したのです。

食も酒も身近な存在でありながら、実に奥の深いテーマです。

おかげで、グルメドラマには幅広い年齢の視聴者が集まってきます。

またテレビ局にとっては、小さな予算で制作可能な優良コンテンツでもあります。

今や刑事ドラマや医療ドラマと並んで、ドラマジャンルの新定番となった感がある、グルメドラマ。

「一人飯」や「一人晩酌」の次は、一体どんな仕掛けが登場してくるのか、楽しみです。

先週の寿恵子さん(浜辺美波)、凄かったですね。

何しろ、200円の借金の返済を迫ってきた、コワモテの取立て屋・磯部(六平直政)を相手に、一歩も引かない。

いや、それどころか、最終的に更なる200円の追加借金に成功してしまったんだから。

当時の200円を現在に換算すると、諸説ありますが、約200万円!

合計400万円を借りたことになります。

万太郎(神木隆之介)の研究活動は、というか一家の生活自体も、今や彼が「軍師」と呼ぶ、寿恵子に支えられていると言っていいでしょう。

ドラマの中で、借金取りが家に来た時、寿恵子は勝手口から「赤い旗」を外に出します。

「今は、入ってきちゃダメですよ」という、万太郎へのサインですね。

これは、モデルの牧野富太郎と妻の壽衛(すえ)が、実際にやっていた合図です。

しかも、赤い旗は頻繁に使われたそうですから、牧野家の借金は相当なものだったことがうかがえます。

牧野富太郎は、高知から東京に来てからも、ひたすら植物研究の日々でした。

帝国大学に出入りを許されても、いわゆる就職をしたわけではありませんから、無給。

高額な研究書を買うのも、植物採取の旅行も、研究費用は全て自腹でした。

ドラマの万太郎と同じく、長い間、造り酒屋である故郷の実家からの仕送りに頼っていました。

でも、その援助も途中でなくなりました。

それでも牧野は、研究費を惜しむことはありません。

当然、どこかから借りてくるわけで、莫大な借金を背負います。

ある時期には、借金が2000円を超えたそうです。今なら約2000万円ですね。

現代人も、住宅購入などで2000万円くらいのローンを組むことはあります。

しかし、そこには「返済計画」というものがある。

でも、牧野には、それがありません。どんだけ「お坊ちゃん」なんだ!(笑)

返すための算段なしに、必要だからとお金を借りていく。

土佐弁でいう、「何とかなるろう(何とかなるだろう)」の精神でした。

前述の2000円(=2000万円)も大変なのですが、もっと先の大正期になると借金の総額は3万円、現在ならおよそ1億円(!)という、とんでもない金額に膨れ上がります。

そんな絶体絶命の危機に直面しながら、牧野の場合、実際に「何とかなっちゃう」から不思議です。

このあたりの「秘密」も、今後ドラマの中で描かれていくことでしょう。

万太郎のモデル、牧野富太郎は永遠の「植物王子」だっただけでなく、稀代の「借金王」でもあったのです。

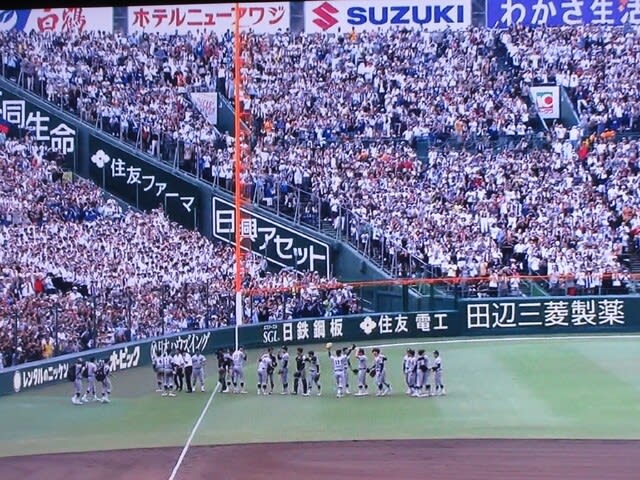

甲子園の高校野球。

23日午後、

慶應義塾ー仙台育英

の決勝戦を

テレビ観戦しました。

初回、

慶應・丸田選手の

先頭打者ホームランにびっくり。

その後も、

想像以上の試合展開。

「いけるかも」が

一挙5得点の回があったして

「きっといける」となり、

ついに

8-2で勝利。

ほんとに優勝しちゃった!(笑)

107年ぶりの優勝

って言われても、

何だか

現実離れしていて

どこかユーモラスで、

それがまた

慶應っぽい。

何より、

甲子園に流れる「塾歌」を

5回も聴くことができました。

慶應義塾高校、

優勝

おめでとう!

そして、

ありがとう!

追記:

優勝が決まった頃、

塾高のある

慶應日吉キャンパスに、

虹がかかっていたそうです。

「最高の教師~1年後、私は生徒に■された」

松岡茉優の緊張感のある演技が光っている

松岡茉優主演「最高の教師~1年後、私は生徒に■された」(日本テレビ系)が、9月2日から第2章に突入する。

主人公は高校教師の九条里奈(松岡)。事なかれ主義だった彼女は卒業式の当日、担任クラスの生徒に突き落とされ、命を奪われた。

しかし、なぜか1年前にタイムスリップ。「2周目の人生」を生きながら生徒たちと真剣に向き合い、自身の死の真相を探っていく。

その設定から、「ブラッシュアップライフ」を想起したりもするが、こちらは学校が舞台のサスペンスドラマだ。

しかも、いじめやスクールカースト、貧困家庭の問題など社会的なテーマを取り込んでいる。

友だちから疎外されることに怯える生徒や、親の借金に苦しむ生徒などを救ってきた九条。松岡の緊張感のある演技が光っている。

また、第2のヒロインともいえる存在感を示したのが、九条と同じく「2周目」を生きる生徒、鵜久森(くぐもり、芦田愛菜)だ。

1周目で壮絶ないじめを受けて自殺した彼女が、自分の「生きる意味」を見出す展開は見事だった。今年の春まで現役の高校生だった芦田が役柄に込める思いまで伝わってきた。

しかし先週、鵜久森は何者かに呼び出され、もみ合った末に転落死してしまった。

九条は自身の死に加え、鵜久森の2度目の死についても背負うことになる。最高の教師は、最高の卒業式を迎えることが出来るのか?

(日刊ゲンダイ「TV見るべきものは!!」2023.08.22)

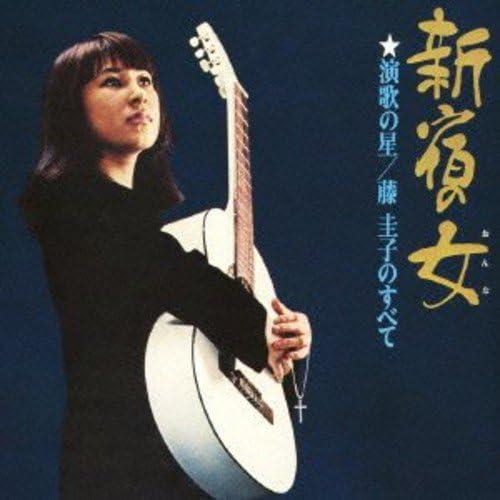

ちょうど10年前の2013年8月22日、歌手の藤圭子さんが亡くなりました。

建物からの転落死でした。

そのことを伝える、この日の夕刊記事には・・・

<見出し>

圭子さん転落死

自殺か 都内のマンション

<本文>

二十二日午前七時ごろ、東京都新宿区西新宿六のマンション敷地内で、女性が血を流してあおむけに倒れているのを通行人が見つけ一一〇番した。警視庁によると、女性は歌手の藤圭子さん(62)。病院に搬送されたが、頭を強く打っており、間もなく死亡した。

新宿署によると、藤さんはTシャツに短パン姿。マンション十三階にある知人男性の部屋のベランダから、転落したとみられる。スリッパの片方がベランダ、もう一方が地上にあったという。争った形跡はなく、警視庁は飛び降り自殺を図ったとみて調べている。

藤さんは一九六九年に「新宿の女」で歌手デビュー。「圭子の夢は夜ひらく」の大ヒットで第一回日本歌謡大賞を受賞した。その後も「命預けます」「京都から博多まで」などのヒットを連発し、一九六〇年代終わりから七〇年代にかけ一世(いっせい)を風靡(ふうび)した。

R&Bシンガーの宇多田ヒカルさんの母親として若い世代にも知られ、二〇〇〇年代に発売した「藤圭子コレクション」が完売するなど再び人気を集めた。最近は歌手活動を休業していた。

(東京新聞夕刊 2013.08.22)

・・・・記事を読んだとき、詳細はまだわかりませんでしたが、「ああ、そういう亡くなり方をしたのか」と思いました。

ただ、どこか意外という感じがしなかったのも事実です。

「新宿の女」の藤圭子が、出発点の「新宿」で亡くなったことも、不思議な整合感がありました。

1969年9月のデビュー曲「新宿の女」。

実にインパクトがありました。

「凄み」みたいなものが半端じゃなかったのです。

ラジオで最初に聴いた時、まさか18歳の女の子が歌っているとは思いもしませんでした。

確か、五木寛之さんが、当時の彼女について書いた文章があったはずです。

本を探してみると、やはり、ありました。

『風に吹かれて』に続く、第2エッセイ集『ゴキブリの歌』。

ここに収められている「艶歌と援歌と怨歌」です。

毎日新聞に掲載されたのは1970年で、翌年に単行本化されました。

以下、その部分を書き抜いてみます・・・・

藤圭子という新しい歌い手の最初のLPレコードを買ってきて、夜中に聴いた。彼女はこのレコード1枚を残しただけで、たとえ今後どんなふうに生きて行こうと、もうそれで自分の人生を十分に生きたのだ、という気がした。

歌い手には一生に何度か、ごく一時期だけ歌の背後から血がしたたり落ちるような迫力が感じられることがあるものだ。それは歌の巧拙だけの問題ではなく、ひとつの時代との交差のしかたであったり、その歌い手個人の状況にかかわりあうものである。

彼女のこのLPは、おそらくこの歌い手の生涯で最高の短いきらめきではないか、という気がした。

――中略――

ここにあるのは、<艶歌>でも<援歌>でもない。これは正真正銘の<怨歌>である。

(五木寛之『ゴキブリの歌』より)

・・・「最初のLPレコード」と書かれているのは、デビュー曲をタイトルにしたアルバム『新宿の女 演歌の星/藤圭子のすべて』のことです。

「たとえ今後どんなふうに生きて行こうと、もうそれで自分の人生を十分に生きたのだ」という文章がすごい。

また、「この歌い手の生涯で最高の短いきらめき」という言い方にも驚く。

デビュー直後の18歳の歌手のことを書いたとは思えない文章です。

まるで、彼女のそれから先、45年の軌跡を予見しているかのようだ、というのは思い込みが過ぎるかもしれませんが。

しかし、この五木さんの文章以上に、「藤圭子」の本質を突いたものを、他に知りません。

誰にも似ていない、唯一無二の<怨歌>歌手だった、藤圭子。

享年62。

8月22日は、没後10年の命日です。

合掌。

神は完成を急がない。

諸君、あすはもっといい仕事をしよう。

―――アントニ・ガウディの言葉

NHKスペシャル

『サグラダ・ファミリア2023~ガウディ 100年の謎に迫る~』

2023.08.19 放送