2022.11.29

異色の医療ドラマ登場

この秋、複数の「医療ドラマ」が登場した。共通するのは、「私、失敗しないので」などと豪語するようなスーパードクターがいないことだ。

中でも異色作と呼べるのが、岡田将生主演「ザ・トラベルナース」(テレビ朝日系)である。

トラベルナースとは、有期契約で仕事をするフリーランスの看護師。主人公の那須田歩(岡田)もシカゴの病院から日本の病院へと異動してきた。

このドラマを際立たせているのは、那須田と同時に赴任してきたベテランのトラベルナース、九鬼静(中井貴一)の存在だろう。

アメリカでは高度な資格を持つ看護師による医療行為が可能だ。那須田は日本ではそれができないことにイラ立つ。加えて看護師を見下す医者の態度も許せない。

だが、九鬼は「医者に盾つくのはバカナース」と笑い飛ばし、看護師の立場を踏まえながらも、巧みな言動で医者たちを自在に操っていく。

また「ナースは尊敬されない」「医者の指示がなければ何もできない」と不満をもらした同僚の女性看護師たちを優しく諭す。

「医者は病気しか治せませんが、ナースは人に寄り添い、人を治すことができます」。この〈第2の主人公〉が物語に奥行きを与えている。

たとえば第3話に登場した患者(村杉蝉之介)は、女性看護師に対するセクハラ・パワハラ三昧だった。さらに隠れて酒を飲んで転倒し骨折すると、病院の責任だと主張した。

九鬼は、この患者の行いを音声や映像で記録する。それを突き付けられて怒る相手に、こう言った。「あなたの腐った性根を治して差し上げたいだけです」と。

優しさと厳しさ。不動の信念とそれを支える確かな看護力。九鬼は患者を、医者を、そして那須田たち看護師をも少しずつ変えていく。

この「おじさんナース」、一体何者かと思っていたら、トラベルナースを世界各地に派遣する財団の理事長だと判明して……。

主演の岡田の健闘と同時に、中井の硬軟織り交ぜた演技が光る。シリアスとコミカルのバランスが絶妙なのだ。

そして脚本の中園ミホと制作陣は「ドクターX」のチーム。異色の医療ドラマは、新たなシリーズを形成しそうな1本となっている。

(しんぶん赤旗「波動」2022.11.28掲載分)

ドラマ「エルピス」の挑戦

冤罪事件扱う制作者らの覚悟

今期のドラマの話題作というだけでなく、今年を代表する一本になるかもしれない。長澤まさみ主演「エルピス―希望、あるいは災い―」(カンテレ制作、フジテレビ系)である。

主人公の浅川恵那(長澤)は報道番組の人気アナウンサーだった。しかし、恋愛スキャンダルが発覚して左遷される。現在は、ゆるい情報バラエティー番組のコーナー担当という「冷や飯」状態だ。

そんな浅川が若手ディレクターの岸本拓朗(眞栄田郷敦)と共に、最高裁で死刑が確定した少女連続殺人事件の独自取材を始める。

容疑者の松本良夫(片岡正二郎)は「冤罪(えんざい)」ではないかと浅川は疑う。局の上層部に企画を却下されたにもかかわらず、取材をまとめたVTRを生放送中に無断で流す。

処分を覚悟していた浅川だったが、視聴率が上がったことで上層部は手のひら返しに。続編を制作する許可が下り、浅川らは見えない闇に包まれた事件にますます深入りしていく。

このドラマ、何よりも「冤罪事件」を扱っていることに驚かされる。冤罪は、警察だけでなく、検察や裁判所の大失態でもある。

同時に、メディアが自ら真相を明らかにすることをせず、警察の発表をそのまま流したのであれば、それは冤罪に加担したことになる。テレビ局が自分たちにも批判の矛先が向きかねないリスクがある中で、こうしたテーマのドラマを作るには覚悟が必要だ。

その意味で、プロデューサーの佐野亜裕美や脚本の渡辺あやの意思を感じるのが、エンドロールで紹介される9冊の参考文献だ。しかも5冊が「足利事件」に関するものである点に注目したい。

足利事件が発生したのは1990年5月12日。栃木県足利市内のパチンコ店で当時4歳の幼女が行方不明となり、翌朝、市内の渡良瀬川河川敷で遺体で発見された。幼稚園のバス運転手だった菅家利和さんが有罪判決を受けて服役。その後、DNA型が真犯人のものと一致しないことが判明し、無罪が確定した。

たとえば、清水潔著「殺人犯はそこにいる―隠蔽(いんぺい)された北関東連続幼女誘拐殺人事件―」。自己防衛のために警察がいかにうそをつくか。また警察に情報操作されるメディア側の実態も克明に描かれている。

このドラマでは、現実の冤罪事件に対する制作陣の視点がさまざまな形で反映されていくはずだ。そこには、テレビを含むメディアが「何をして、何をしなかったか」の問題も含まれる。ドラマだからこそできるスリリングな挑戦だ。

(毎日新聞「週刊テレビ評」2022.11.26夕刊)

ピスタチオだけど、ふにゃふにゃ

【旧書回想】

「週刊新潮」に寄稿した

2021年3月後期の書評から

半藤一利『歴史探偵 忘れ残りの記』

文春新書 935円

『忘れ残りの記』といえば吉川英治が少年期を回想した半自伝だが、今後は本書を指すようになりそうだ。今年1月に逝去した著者がパンフレット「新刊のお知らせ」に連載したコラムを中心に編まれた。昭和史、四季折々、文豪たち、銀座などが柔らかな口調で語られていく。また各逸話に向ける眼差しもすこぶる優しく、「大道を行くにあらず俺の楽しみは裏道よ」のつぶやきが聞こえてくる。(2021.02.20発行)

桜木紫乃『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』

KADOKAWA 1760円

舞台は北海道・釧路のキャバレー。20歳の章介は住み込みのアルバイトだ。年末、ショータイムの出演者がやって来る。失敗が得意芸のマジシャン、女装のシャンソン歌手、そして年齢不詳のストリッパーの3人だ。それからの一カ月、訳ありばかり4人の奇妙な同居生活が続いていく。底辺上等。今ここで生きていること、それが全てだ。桜木ワールド全開で描かれる、涙と笑いの「疑似家族」物語。(2021.02.26発行)

「旅と鉄道」編集部:編

『車窓の風に吹かれて~作家たちの鉄道旅』

天夢人 1760円

13人が記した旅エッセイが並ぶ。いずれも旅に出ることを躊躇しなくてよかった頃の鉄道旅だ。川本三郎が乗り込んだ「SL銀河」の車内には宮沢賢治の本が置いてある。島尾伸三はラストラン寸前の「日本海」で青森へ向かい、玉村豊男は5つの路線を乗り継いで信州を一周。また根室駅のホームにあるプレート「日本最東端有人の駅」の脇に立つのは酒井順子だ。流れる風景と時間を追体験する。(2021.03.06発行)

田口俊樹『日々翻訳ざんげ~エンタメ翻訳この四十年』

本の雑誌社 1760円

海外ミステリーやハードボイルドのベテラン翻訳家である著者が、デビューから現在までを回想する。リューイン『刑事の誇り』では主人公の「癖」にこだわり、ル・カレ『パナマの仕立屋』では作家本人からの要望と向き合った。また自ら新訳を志願したのがケイン『郵便配達は二度ベルを鳴らす』。田中小実昌など先行する7つの邦訳と自身の訳文を並べて比較する試みが何ともスリリングだ。(2021.02.20発行)

青木 理『時代の異端者たち』

河出書房新社 1870円

『時代の抵抗者たち』に続く対談シリーズの第2弾。継続するテーマは「日本人と戦後70年」で、9人が登場する。美輪明宏は、50数ヵ所もの原発が戦争を不可能にする「抑止力」になっていると逆説的に語る。元総務省大臣官房審議官の平嶋彰英は、権力基盤を固めるために権力を行使する現首相を「東條英機的」と表現する。著者によれば、彼らを異端者にしているのは時代と社会の歪みだ。(2021.02.28発行)

伊藤整:著、伊藤礼:編『伊藤整日記1 1952―1954年』

平凡社 4620円

第一級資料の出版が開始された。戦後文壇を代表する一人である伊藤整の日記、1952年から亡くなる69年までの18年分だ。この時期、伊藤は大著『日本文壇史』の執筆と並行して、『女性に関する十二章』や小説『火の鳥』などベストセラーを連発する。日記には仕事の進捗状況、編集者との関係、家族のこと、さらに原稿料や印税についても詳細に書き残していた。そこにいるのは生身の伊藤整だ。(2021.03.03発行)

乾き亭げそ太郎

『我が師・志村けん~僕が「笑いの王様」から学んだこと』

集英社インターナショナル 1760円

昨年3月に亡くなった志村けん。著者は1994年に弟子入りし、7年間付き人を務めた。また97年からは志村の冠番組や舞台で共演。笑いの求道者の素顔を知る一人だ。「入口(始まり)がしっかりしていれば、オチはどうなっても大丈夫」「何かのキャラクターを演じるときは必ず設定を作る」「常識を知らないと、非常識なことはできない」などの志村語録と共に、あの見慣れた笑顔が甦ってくる。(2021.02.28発行)

夕子さんとペコちゃんの関係は?

【旧書回想】

「週刊新潮」に寄稿した

2021年3月前期の書評から

辻田真佐憲、西田亮介『新プロパガンダ論』

ゲンロン 1980円

『空気の検閲』の辻田。『メディアと自民党』の西田。気鋭の論者が現代のプロパガンダ(政治広報、情報戦略)を語り合った。人々が気づかぬ間に思想を浸透させていくのがプロパガンダの王道だ。それは極めて「政治的」かつ「組織的」に行われる。政治と情報が複雑に交錯する時代。プロパガンダの実相に迫る本書は、市民が極端に流れず、感情に踊らされずに物事を判断するための指南書となる。(2021.01.25発行)

魚住 昭『出版と権力 講談社と野間家の一一〇年』

講談社 3850円

明治の終わりに青春時代を過ごした男たちが、やがて新聞・出版界の主役となっていく。正力松太郎、岩波茂雄、そして野間清治などだ。著者は清治と省一、野間家の2人を軸に講談社の歴史を掘り起こす。特に、一企業を営利事業と教育を融合させた「修養主義雑誌王国」に仕立て上げる清治の野心と力業が際立つ。戦時中、講談社が行ったのは「戦争協力」か、それとも「国策協力」だったのか。(2021.02.15発行)

真山 仁『それでも、陽は昇る』

祥伝社 1650円

東日本大震災から10年。『そして、星の輝く夜がくる』『海は見えるか』に続く震災三部作の完結編だ。主人公は阪神・淡路大震災で妻子を失った小野寺徹平。東日本大震災が起きると、東北の小学校に応援教師として赴任した。2年後、神戸に戻って震災体験を語り継ぐ活動に参加する。復興の主役は若い世代と考え、大人に何ができるかを模索する小野寺たちを、予期しなかったコロナ禍が襲う。(2021.02.20発行)

イ・ドンジン:著、関谷敦子:訳

「ポン・ジュノ映画術 『ほえる犬は噛まない』から『パラサイト 半地下の家族』まで」

河出書房新社 3190円

今や世界的巨匠となった、ポン・ジュノ監督の作品を徹底分析する一冊だ。映画評論家である著者によれば、作品全体の特色は「ジャンルを借用して始まり、そのジャンルを裏切って終わる」ことにある。また物語や人物像がひっくり返る瞬間としての「変曲点」を持つ。映画『パラサイト 半地下の家族』をはじめとする評論と監督へのインタビューが、合わせ鏡となる仕掛けもファンには堪らない。(2021.01.30発行)

小川隆夫『ジャズ超名盤研究3』

シンコーミュージック・エンタテイメント 2860円

ジャズの名盤を解説するシリーズの最終巻。マイルス『クールの誕生』、コルトレーン『ブルー・トレイン』など33枚が並ぶ。何より不動の構成が見事だ。作品概要、演奏メンバー紹介、全曲の詳細、さらに関連アルバムのページも充実している。3冊合わせての100枚は堂々のジャズ事典だ。閲覧すればモダンジャズ、特にビバップ以降の重要なジャズシーンを把握できる。もちろん自分の超名盤も。(2021.02.18発行)

爪切男『もはや僕は人間じゃない』

中央公論新社 1210円

小説『死にたい夜にかぎって』で知られる著者のエッセイ集だが、新作の私小説のような吸引力がある。DV系の父親から逃げるように上京して就職。だが、結婚まで考えた恋人にフラれ、仲良くなったのはオカマの「トリケラさん」とパチンコ中毒の「住職」だった。朝はお寺に生き、夜はオカマバーに通う、バチ当たりで素敵な日々が語られる。書名の「人間じゃない」の意味は読んでのお楽しみ。(2021.02.25発行)

1970年(昭和45年)11月25日、

三島由紀夫 没。

享年45。

合掌。

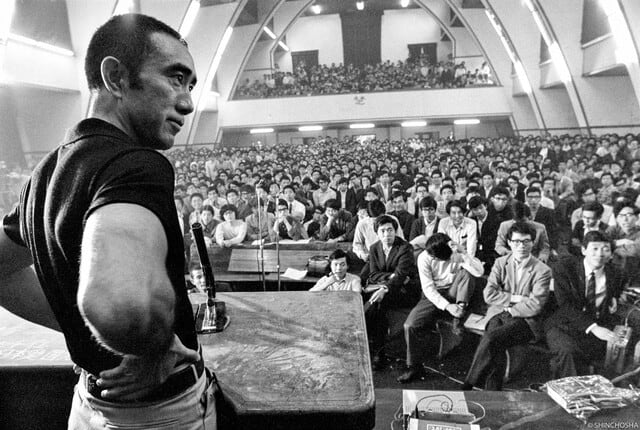

1969年5月13日、東京大学駒場キャンパス900番教室

名作ドラマ『阿修羅のごとく』再放送で、

あらためて知る「向田邦子」の凄み

10周年を迎えた「孤独のグルメ」

この不変のパターンがたまらない

2012年にスタートした「孤独のグルメ」(テレビ東京系)。10周年の今回は、ついに「Season10」だ。めでたい!

主人公は、個人で輸入雑貨を扱っている井之頭五郎(松重豊)。商談で訪れるさまざまな町に「実在」する食べ物屋で、「架空」の人物である五郎が食事をする。そんな「ドキュメンタリードラマ」の基本構造は、ずっと変わっていない。

先週は東京の渋谷区笹塚にある店だった。そば屋なのに、なぜかメニューには沖縄に傾倒した品が並ぶ。「しからば、揺さぶられてやろう」と五郎。

注文したのは「とまとカレーつけそば」だ。食べながら「うーん、初めてなのに、これは俺が食べたかったものだ」と心の声を発する。無用なウンチクや解説に走らず、ひたすら実感だけを独白していく。この不変のパターンがたまらない。

このドラマ、10年の間に「食ドラマ」というジャンルを広めてきた。いや、それだけではない。「ひとり飯」自体を一種の文化にまで高めた。その功績も大きい。

しかも、多くの後続番組が「孤独のグルメ」との差別化に腐心する一方で、元祖は堂々の「いつも通り」を貫いている。

新シーズンでも、そこにいるのは孤高の「ひとり飯のプロ」だ。食への「好奇心」、食に対する「遊び心」、そして食への「感謝の気持ち」。この3つがある限り、井之頭五郎は永遠だ。

(日刊ゲンダイ「テレビ 見るべきものは!!」2022.11.23)

アニメの力、世界観に引き込む

日清のどん兵衛CM

「どんぎつねシーズン 2 耳そこですか? 篇」

日清のどん兵衛が展開している、アニメーションCMのシリーズだ。どんぎつねと青年の物語だが、毎回、キャラクターデザインが素晴らしい。

第1弾を担当したのが漫画「ツルモク独身寮」の窪之内英策さん。放送中の第2弾は「まねこい」で知られるモリタイシさんである。マニアックな漫画ファン、アニメファンも納得の人選だ。

舞台は大正時代の帝都・東京。路面電車が通る道を袴姿の女学生が走る。尖った耳と大きな尻尾のどんぎつね(声・早見沙織)だ。

家で天ぷらそばを食べていた青年(声・小野賢章)に、「なんできつねうどんじゃないんですか?」と詰め寄る。

天ぷらをサクッとかじる青年。「裏切りの音!」と指で耳を塞ぐが、その位置は人間と同じだった。「そこが耳?」と青年。

間違いに気づいて愕然とする、どんぎつね。「見なかったことに」とテレる姿が何ともかわいい。

力のあるアニメは、繊細な表現と大胆なデフォルメで見る側を独自の世界観に巻き込んでいく。このCMを見ながら、ふと長編を夢想してしまうのは秀作の証だ。

(日経MJ「CM裏表」2022.11.21)

【巨匠・倉本聰の言葉に学ぶ人生のヒント】

最終回

「作る」から「創る」へ

倉本聰の主戦場はテレビドラマであり、書く仕事の中心はシナリオだ。しかし、他に何本もの戯曲があり、膨大な量のエッセイも書いてきた。このエネルギーは、一体どこから来ているのか。

「書くというより、創るということをしてるんだろうね。『創作』という言葉があるじゃないですか。創と作、どちらも〈つくる〉でしょ? でも、意味が違うんですよ。〈作〉の〈つくる〉ってのは、知識と金を使って、前例にならって行うことです。

それに対して、〈創〉のほうの〈つくる〉は、前例にないものを、知識じゃなくて知恵によって生み出すことを指す。この〈創〉の仕事をしてると楽しいわけですよ。

でもビジネスマンは、どうしても〈作〉の仕事が多くなりがちですよね。だから、ストレスが溜まるんだと思う。

〈創〉の仕事というのはね、肉体的にはハードだけど、寝て起きりゃ直る。それに比べて〈作〉ばっかりだと精神的によくありません。仕事は、意識して〈創〉のほうに寄せていくといいんです」(「脚本力」より)

倉本から贈られた色紙には、こう書かれていた。「創るということは遊ぶということ。創るということは狂うということ。創るということは生きるということ」。

脚本家・倉本聰、87歳。遊び(楽しみ)ながら、狂い(熱中し)ながら、これからも創り続けるに違いない。

(日刊ゲンダイ 2022.11.22)

【巨匠・倉本聰の言葉に学ぶ人生のヒント】

第4回

人生は「ロング」で見れば喜劇

倉本聰が書くドラマ、たとえば「北の国から」でも、登場人物たちがかなりシビアな、時には悲惨とも言える状況に陥っても、どこか柔らかなユーモアが漂っている。

「五郎や純が悩んでる姿って、客観的に見てたら笑えちゃうんだよね。ここにコメディの発想がある。本人にとってはすごい悲劇なんだけど、無責任な第三者にはさ、喜劇なんだよ。だから僕は喜劇ってものが好きだし、そういう喜劇を書きたいんだ。

チャップリンが言ってた。世の中のことはアップで(近くで)見ると全部悲劇である、しかしロングで(離れて)見ると喜劇であるってね。これはね、もう本当に至言だと思う。世の中ってのは、チャップリンの視点で見ると喜劇だらけですよ。僕の大好きなユーモアも、そういうところから生まれてくる。

コメディっていうのは、本来そうでなくちゃいけない。滑ったり転んだりとか、今どきのふざけて見せる、あれがお笑いだっていうのはとんでもない間違いだと思うのね。そういうものにお客が今、慣らさせられちゃってるけど、あれは喜劇とは言わない。おふざけだよね」(「脚本力」から)

私生活であれ仕事上であれ、窮地に立った人間の視野は狭くなる。もしも自分を「ロングで見る」こと、つまり笑って客観視することができれば、そこから活路を見いだせるかもしれないのだ。

(日刊ゲンダイ 2022.11.19)

【巨匠・倉本聰の言葉に学ぶ人生のヒント】

第3回

快感よりも「感動」を

日本でテレビ放送が始まったのは1953年(昭和28年)だ。ドラマもまた約70年の歴史を持つ。倉本聰が感じる、ドラマの変化とは何だろう。

「何が違うんだろうと思ったら、昔はね、作品というのは感動が目的だったような気がするのね。ところが、今は快感になっちゃってんじゃないか。

確かに面白いんだけど、残らない。感動というのはやっぱり心に確実に残る、心の財産になるぐらいのものですよね。

快感にはね、暴力があり、殺戮があり、残虐があり、恐怖があり、スリルがあって、だけど刹那的なんですよ。感動みたいに心に恒久的に残るものはない。

でね、感動を呼ぶものの原点って何なんだろうって、これを、ずいぶんいろいろ長いこと考えてんだけど、結局集約するとね、愛ってことに突き当たっちゃうんだよね。恋愛を含めて、兄弟愛、家族愛、友人愛、その愛というものがやっぱり永遠のテーマだって気がして」(「脚本力」から)

日本人自体が、あるときから快感を求める方へ行ったのかもしれない。80年代の「北の国から」の時期、日本全体が感動から快感へと向かっていたことに倉本が反応した。「そっちじゃねえだろ」という思いが、あのドラマにつながったのだ。

愛は人を動かす。人が何か本当に大事なことへと踏み出すとき、奥底に愛があるというのが倉本の持論だ。

(日刊ゲンダイ 2022.11.18)