平成時代

1989年1月8日―2019年4月30日

<2019年4月の書評>

週刊新潮に、以下の書評を寄稿しました。

『いつもそばには本があった。』

國分功一郎、 互 盛央

講談社 972円(2019.03.11発行)

気鋭の哲学者と元岩波書店「思想」編集長。本と思索をめぐる往復書簡形式の一冊だ。多くの人が知りたいことだけを知ろうとする時代に、本を読むとは「どう生きるか?」を問う行為だとわかる。いまは亡き伝説の編集者、中野幹隆が出したかった本かもしれない。

『雨にも負けず~小説ITベンチャー』

高杉 良

角川書店 1728円(2019.03.13発行)

「電子宅配便」で知られるイーパーセル株式会社の野譲治社長。その波乱のビジネス人生を描いている。主人公は徒手空拳でスタートし、自らに停滞や後退を許さずフル稼働することで周囲の信頼を得ていく。仕事と生き方、その両面で刺激的な実録企業小説だ。

『生還』

小林信彦

文藝春秋 2160円(2019.03.19発行)

84歳だった著者が脳梗塞に襲われた。自身の症状と思い。入院先で体験する数々の理不尽。予想を超えた「生きにくい生活」の詳細が、患者予備軍とその家族に多くのことを教えてくれる。「日常的な視点で病気のおそろしさを描く」本書は、まさに命がけの闘病文学だ。

『台湾、ローカル線、そして荷風』

川本三郎

平凡社 1944円(2019.03.19発行)

雑誌『東京人』に連載中のエッセイ、その3年分だ。日常を綴る日記だが、ローカル線の旅が多い。決め手は駅と水田と酒蔵。著者はこれを「地方のいい町三点セット」と呼ぶ。旅先でも永井荷風や林芙美子が頻繁に登場するのが川本流だ。旅と文学は相性がいい。

『「地図感覚」から都市を読み解く』

今和泉隆行

晶文社 2052円(2019.03.20発行)

著者は「架空の街」の地図さえ作成してしまう達人だ。様々な角度から地図を解読する楽しみを伝えていく。身近な場所の大きさを地図で確認するのが第一歩。地図から生活感や歴史を想像し、現場で得られる情報や空気感とつなげることで都市が立体的に見えてくる。

『新宿花園裏交番 坂下巡査』

香納諒一

祥伝社 1728円(2019.03.20発行)

坂下浩介は元高校球児の27歳。企業に勤めた経験もある新米巡査だ。新宿のゴールデン街に近い交番に立つ浩介が向き合うのはヤクザとホステスだけではない。かつての恩師や訳ありの美人警部補にも翻弄される。冬に始まる街場の人間ドラマが秋まで続く連作集だ。

『高田馬場アンダーグラウンド』

本橋信宏

駒草出版 1620円(2019.03.16発行)

上野、新橋に続く“街ノンフィクション”最新作だ。名曲「神田川」の喜多條忠。宇宙企画や英知出版の山崎紀雄。白夜書房「写真時代」の末井昭など時代を創った男たちが多数登場する。著者が早大出身でもあり、これまで以上に私小説的手法が有効に使われている。

『裏昭和史探検』

小泉信一

朝日新聞出版 1404円(2019.03.30発行)

「裏昭和史」の大きな項目は風俗、未確認生物、UFO伝説の3つ。白眉はやはり夜の街が生んだ風俗だ。トルコ、愛人バンク、薔薇族、ブルーフィルム、赤線、のぞき部屋、テレクラ、ビニ本など、いずれも実に人間くさい。裏昭和史とは裏文化史でもあったのだ。

『三船敏郎の映画史』

小林 淳

アルファーベータブックス 3780円(2019.04.10発行)

1947年の映画デビュー作『銀嶺の果て』から95年の『深い河』まで、三船敏郎の全出演映画を検証した力作評伝だ。中でも『酔いどれ天使』に始まる黒澤明監督作品と、後年の大作映画での奮闘が際立っている。一人の俳優の歩みが、そのまま現代日本映画史になる。

脚本家・倉本聰に聞いた、

『やすらぎの刻(とき)~道』の原点

2017年に話題となった、帯ドラマ劇場『やすらぎの郷』(テレビ朝日系)。その続編にあたる、『やすらぎの刻(とき)~道』がスタートしました。

これから1年にわたって放送されるこのドラマについて、脚本家の倉本聰さんから直接、話を聞きました。(以下、敬称略)

単なる続編ではない

この新作は、老人ホーム「やすらぎの郷」に暮らす人たちの現在が描かれるだけではない。筆を折っていた脚本家・菊村栄(石坂浩二)が発表のあてもないまま執筆していく”新作”も映像化していくという野心的な企てだ。

倉本はこれを、菊村の「脳内ドラマ」と呼んでいる。舞台は山梨の山村。昭和から平成までを生きた無名の夫婦の歩みが軸となる。

「書き上げたのは18年の11月1日ですね。今回は1年間の放送なので全235話になりました。現在の話を『刻』、脳内ドラマを『道』だとすれば、ドラマ2本を同時に書いたようなものです」

以前、『やすらぎの郷』の放送が終わった直後にインタビューした際、倉本は「やすらぎロス」を口にし、連続ドラマはこれが最後だろうと言っていた。それが、なぜスケールアップした1年間の作品を書くことになったのだろう。

「終わってから、しばらくして、早河さん(テレビ朝日・早河洋会長)がお疲れさまの会をしてくれたんですよ。その席でいきなり出たんじゃなかったかな。2019年がテレ朝の60周年に当たる。そこで18年は「帯ドラマ劇場」という枠を1年間休んで、19年に満を持して年間通したものを作りたいって。

1年となると、自分が生きてるかっていうのがまずあって、さすがにちょっと考えさせてくださいって言いました。ただ即答は避けたんだけどシナハン(シナリオハンティング)には行ったんです。やっぱり、ある程度できる見通しが立たないと返事ってできないんですよね。できるという見通し、自信がついてから受けますっていう話をしないと。それには一応、ホン(脚本)を作るっていう作業にかかるんですよ、いつも」

山梨でのシナリオハンティング

すぐにシナハンに出かけたということは、この時、倉本の中にはすでに基本構想があったのか。

「この脳内ドラマの方は僕の『屋根』っていう舞台がベースです。あの芝居では明治生まれの夫婦に大正・昭和・平成という時代を生きた無名の人たちの歴史を重ねていったんですが、いわばその応用編ですね。

シナハンでは山梨に行きました。あそこには満蒙開拓団とか養蚕業とか、戦前からの日本を象徴するような歴史や文化がありますから。それと『屋根』を結びつける作業は可能だろうかって、見極めようとしたんです。で、ロケハンに行ってノートを取ったり、人物像を構築してみたりしてるうちに、うん、できるかもっていうふうに思ったのが2~3カ月たってから。それでやりますっていう話になったんですね」

山梨は東京から100キロあまりだ。大人数のキャストやスタッフが移動するドラマ作りを思うと、ロケ地としても格好の場所かもしれない。

「戦後ですけど、小淵沢に近い甲斐大泉っていうとこの開拓村に、満蒙開拓団から戻ってきた人たちがパラパラと入植したんです。何もない、粗い野原でしたが、僕は学生の頃、夏休み中のボランティアでその開拓村に行ってたことがあるんです。

当時は何にもなかったですね。村の中に大きな木が1本あって、その木にびっちり蛾がついているような状況で。自分も貧しい農家さんに泊まって、ひと夏働いた。そのときに見た、八ヶ岳を背景にした荒涼たる景色が僕の中にあったんですよ」

復興から経済成長という戦後の流れの中で消えていってしまったが、当時、そうした景色は山梨に限らず全国にあったはずだ。

「そうですね。子供の頃に遊んで帰った、田舎の泥んこの一本道がある。やがて舗装されると人々が町へと出ていく。故郷は過疎になり、道にはペンペン草が生えてくる。それが登場人物たちの原風景なんです。そこに帰っていきたいっていう老夫婦を書きたいんですよ。

でも、都会の若い人たちには原風景ってないでしょう? 高層マンションで生まれて、土や草がないアスファルトの上で育って。ちょっとかわいそうだなって思う。

以前、赤坂プリンスホテルが大改修工事で地面を掘ってたんです。柵越しにその穴をのぞいたらアスファルトの下は赤土。関東ローム層です。ぞくっとしましたね。むかし、泥んこ遊びをした土がそこにあった。土がないわけじゃなくて、土の上を覆っちゃったんです。

あれが原風景になるのかっていうのはありますよね。原風景がないから、自然を壊しちゃうことも平気だったりする。

自分が帰っていく場所。その象徴としての一本の道。今度のドラマでそんなものを描(えが)きたいんです」

日本人の原風景

キーワードは「原風景」だ。

「いわば日本人の原風景ですよね。僕には僕の原風景があるわけだけど、山梨辺りだと割と歴史のあるところでしょ? だから藁葺きの屋根なんかも残っていたし、昔からの道もあった。

で、その原風景の中に、最後に老人たちが死にかけたときに再び入っていくっていうイメージです。柳田国男の『遠野物語』の中に「デンデラ野」っていうのが出てくるんですね。要するに、60歳を過ぎたらデンデラ野という山の中の村へみんな自発的に入っていく、姥捨てみたいな伝説が。

一方、山梨は深沢七郎の『楢山節考』があったりして、そのあたりの結びつきができてくるんじゃないかっていうのが発想の1つのポイントでしたね」(倉本聰・碓井広義『ドラマへの遺言』新潮社より)

|

ドラマへの遺言 (新潮新書) |

| 倉本聰、碓井広義 | |

| 新潮社 |

4月28日に放送された、「TBSレビュー」の概要は以下の通りです。

今回のテーマは「メゾン・ド・ポリス ~新しい刑事ドラマ~」。「メゾン・ド・ポリス」は1月~3月に放送されたドラマで、新しいタイプの刑事ドラマとしてドラマファンから支持された。今回はこのドラマが視聴者から支持された理由を探り、これからのテレビドラマの可能性について考える。

今回のゲストを紹介。上智大学教授の碓井広義さんと、「メゾン・ド・ポリス」プロデューサーの橋本芙美さん。作品の新しさについて碓井さんが「女性の新人刑事と超ベテランの元警察官という設定がドラマのおもしろさを決定付けている。その設定だけで 物語が動き出す感じがする。礼儀と緊張感のある関係もユニークな設定だった」と語った。

橋本芙美さんがドラマ「メゾン・ド・ポリス」で目指したことについてトーク。橋本さんは「刑事ドラマですが、リタイアしたシルバー世代のドラマを作りたかった。これからの少子高齢化社会で、時間・元気・スキルを持っている人たちが活躍していくことが未来のカギになると思った。そういった社会問題的な部分がありながら、説教臭くなくエンターテイメント性もあるドラマ作りを目指した」と語った。碓井さんが「それぞれキャラが立っており、シリアスとコメディータッチのバランスが抜群だった。俳優たちも見事だし、それを支えている脚本も見事」とコメント。

碓井さんが「キャスティングが見事だったのですが、5人のおじさまを選んだ理由は?」と橋本さんに質問。橋本さんは「それぞれが主役になりうる方々が一堂に会したら、どんな化学反応が生まれるのか。見る側のワクワク感が膨らんでいく方にお声がけした」と答えた。また、ヒロイン・高畑充希の役作りについて「難しい役どころだったと思います。『こうしてほしい』ではなく、主人公の境遇を話し、おじさんと接することでどう成長するかを伝えた。それを上手く演じてくださった」と語った。

ドラマ「メゾン・ド・ポリス」が今後のドラマに示した可能性について、碓井さんが「個性がバラバラな人たちが一つのチームとして動いていくおもしろさ。それぞれの持ち味を出しながら、シルバー世代が持っている知識・スキル・経験を良い形で活かしていくというドラマは今後もありだと思います」とコメント。今後のドラマ制作について、橋本さんが「作りたいものは色々あるんですが、宇宙開発を舞台にした家族の物語を作りたい。これから宇宙ものは増えると思います」と語った。

(「TVでた蔵」より)

共同テレビ 橋本芙美プロデューサー

秋沢淳子アナウンサー

TBSレビュー

2019年4月28日(日)

あさ5時40分〜6時00分

テーマ:「メゾン・ド・ポリス〜新しい刑事ドラマ」

『メゾン・ド・ポリス』は、設定はよくある刑事モノだが、趣はちょっと異なるドラマだ。

主人公の新米刑事ひよりが、シェアハウスで暮らす5人の退職警官が組み事件を解決してゆくという、ユニークな人間関係が柱になっている。

またこのドラマには「定年後の人生」「パワハラ」「男の家事」など、現代性をもつテーマがさりげなくちりばめられている。

『メゾン・ド・ポリス』が視聴者から評価された理由を探り、これからのテレビドラマの可能性について考える。

<出演>

今回の出演者:

碓井広義さん(上智大学教授)

橋本芙美さん(共同テレビ プロデューサー)

キャスター: 秋沢淳子(アナウンスセンター)

番組サイトより

テレ朝「緊急取調室」は

攻めと守りの井上由美子脚本が冴える

今期が第3シーズンの天海祐希主演「緊急取調室」(テレビ朝日系)。支持される最大の理由は他の刑事ドラマとの差別化にある。一般的に刑事ドラマは犯人逮捕までの過程が物語の中心だ。

しかし、このドラマは容疑者を確保したところからスタートする。いかにして本人に「犯人であること」を認めさせるか。逆にどうやって「犯人ではないこと」を立証するか。そこが見どころだ。

先週の第2話は趣向を凝らしていた。女流棋士の対局が行われている最中に、スポンサー企業の社長が急死する。服用中の薬を飲むために持参した水筒に、毒キノコの粉末が混入していたのだ。

容疑者は対局していた橘日名子(松井珠理奈)と宗形あずさ(紺野まひる)。それぞれが社長を恨む事情を抱えていた。

見せ場はドラマの後半。2人は別々の部屋に入れられ、同時進行で取り調べが行われる。キントリ側は互いの状況を音声で確認しながら追い詰めていく。

ヒロインの真壁有希子(天海)、小石川(小日向文世)、菱本(でんでん)、そして「ホトケの善さん」こと中田善次郎(大杉漣)の後任である玉垣(塚地武雅)による巧みな連携プレーだ。

相手が犯人だという主張(攻め)と、自分は無実だという主張(守り)。その十字砲火の応酬には、中断された対局の続きを見るような緊迫感があった。井上由美子が手掛ける脚本の冴えだ。

(日刊ゲンダイ 2019.04.24)

天声人語

「巨人の肩の上」

「一種のパクリはいっぱいありますよ……」。脚本家の倉本聰さんが対談で告白している。例えば洋画の「ゴッドファーザー」。裏切った男が「昔なじみだから助けてくれ」と頼むものの殺される場面がある。セリフをそのまま自分の映画に使ったという▼16回見たという邦画「また逢(あ)う日まで」は、セリフをほとんど暗記している。「だから何かのはずみにそれがひゅっと出てきたりする」(『ドラマへの遺言』)。大脚本家も、過去の作品から大きな影響を受けている▼「私が他人より遠くを見ることができたとしたら、巨人の肩の上に立っていたから」とニュートンは書いた。芸術も科学も、先人たちの業績の上に優れた仕事が生まれる。そう思うと興味深い動きである。美術館がインターネットで収蔵品の無料公開を進めている▼著作権切れの作品の画像を自由にダウンロードできるようにするもので、欧米が先行した。国内勢は後手に回っていたが、愛知県美術館が始めたと本紙にあった。ムンクやクリムト、伊藤若冲もあり、二次創作に使っても構わないという▼ネット全盛の時代、作品の権利をどう守るかが重要な課題になっている。とりわけ音楽や漫画で試行錯誤が続く。しかし引き締めが過ぎれば、未来を担う世代が、過去の作品から学びにくくなるかもしれない。バランスが難しい▼美術館に通い、模写をした……。洋行し修業した画家たちには、そんな話が多い。デジタル時代は、どんな下積み物語が紡がれるか

(朝日新聞 2019.04.22)

|

ドラマへの遺言 (新潮新書) |

| 倉本聰、碓井広義 | |

| 新潮社 |

「平成の終わり」

平成という時代をどう締めくくるか。元号は天皇制に結び付くから、天皇、皇后両陛下の活動が回顧の中心になる▼例えば、脚本、演出家の倉本聰氏は最近の著書『ドラマへの遺言』(新潮新書)でこんな話を紹介している。両陛下が氏の自宅を訪問された時、膝をついてご自分の靴をそろえ、向きを変えられた。出ていかれる時にも土間に膝をつき、スリッパの向きを変えられた、と▼以前、韓国の女性記者が日本のこの風習を理解できず、招かれた家の主婦に自分の靴を外向きにされたことを帰国後、著書に「私に早く出て行けという意思表示で、非歓迎の印だ」と書いたことがある▼そこまで言うのは極端としても、日本でもいまはこんな美風はかなり廃れているだろう。私自身、客を招いても自分が客になっても、こんな心配りを実行したことがない▼災害が非常に多かったのが平成時代の特徴だった。そのたびに両陛下は災害地を訪問されたが、現場ではいつも地べたに正座され、被災者に向き合われたことは、新聞報道などでよく知られている。「同じ高さの視線で接する」ことを基本とされていたのだ▼倉本氏は、ゲストの両陛下がこんな作法、心遣いを当たり前のように示されたことに「そこまでされるのか」と衝撃を受けたという。だが、そこは名代の脚本家。「そうだ、天皇家は日本の作法の家元なんだ」と、無理やり自分を納得させたと書いている。(倫)

(紀伊民報 2019年04月11日)

|

ドラマへの遺言 (新潮新書) |

| 倉本聰、碓井広義 | |

| 新潮社 |

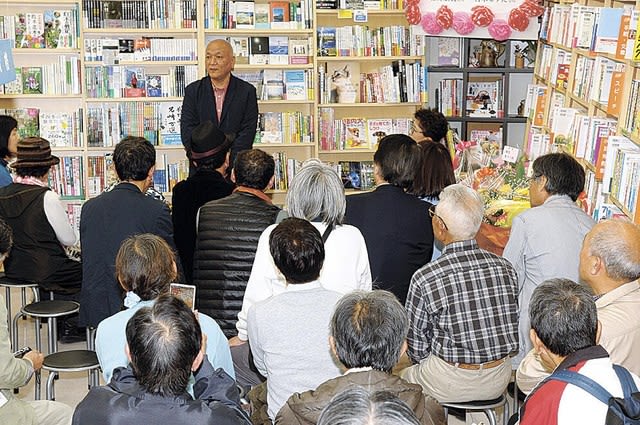

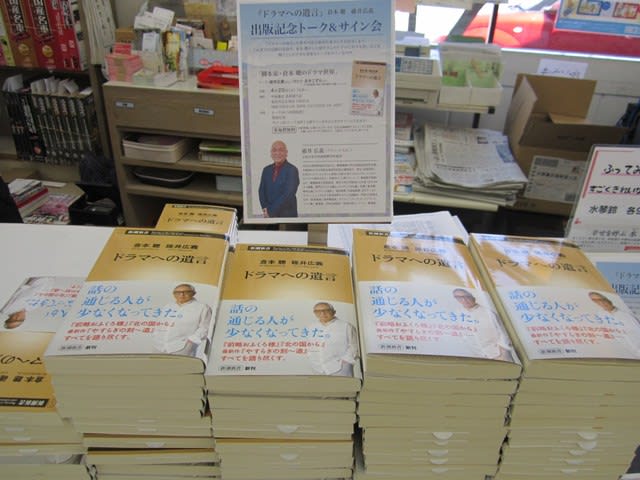

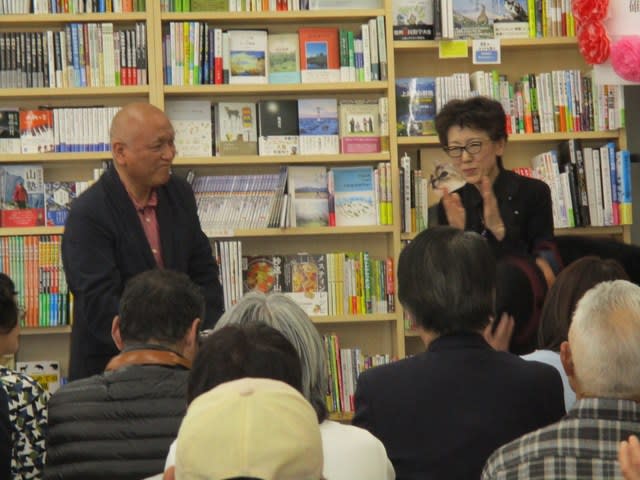

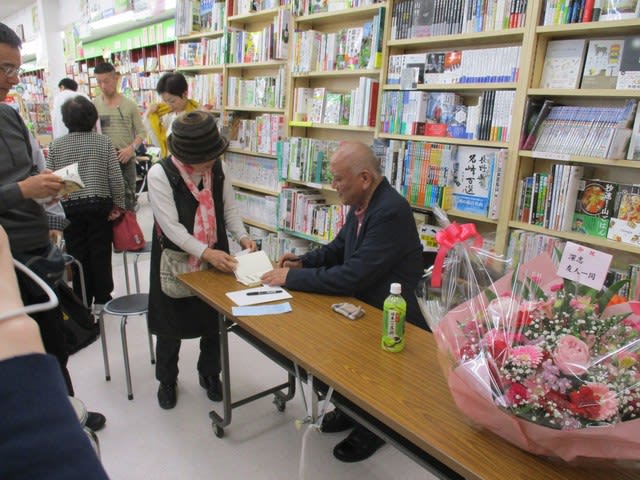

塩尻市出身で元テレビプロデューサーの上智大学教授・碓井広義さん(64)の著書刊行を記念したトーク&サイン会が20日、同市広丘高出の中島書店で開かれた。近著『ドラマへの遺言』の共著者である脚本家・倉本聰さんとのエピソードを中心に、番組制作の裏話などを語った。

「脚本家・倉本聰のドラマ世界」と題し、碓井さんと旧知の間柄である東座代表・合木こずえさんが聞き手を務めた。碓井さんはテレビ界に入ったきっかけや倉本さんとの出会い、倉本さんの脚本作りにかける思いなどについて語った。

執筆前の取材を綿密に行う倉本さんの姿勢や、自身の経験を踏まえた現実的な内容の脚本であることなどが紹介された。碓井さんは「倉本ドラマの醍醐味は人間ドラマ。せりふ一つに込められたものが多いので、細かいところまで見て味わってもらいたい」と呼び掛けた。

上智大学文学部新聞学科でのテレビ制作の授業についても触れた。「若い人は新聞も読まずテレビも見ない人が多い。スマートフォンで見られるインターネットのトピックス以外が彼らにとって『起こっていないこと』になってしまうのが怖い」と若者のマスコミ離れを懸念し、警鐘を鳴らしていた。

会場には50人余りが詰め掛け、立ち見が出るほどの盛況ぶりで、講演後のサイン会にも多くの人が列をつくっていた。

(市民タイムス 2019.04.21)

|

ドラマへの遺言 (新潮新書) |

| 倉本聰、碓井広義 | |

| 新潮社 |

長野県塩尻市 中島書店高原通り店にて (写真:市民タイムス)

中島康吉社長、合木こずえさんと

中島さん、合木さん、参加してくださった皆さん、

ありがとうございました!