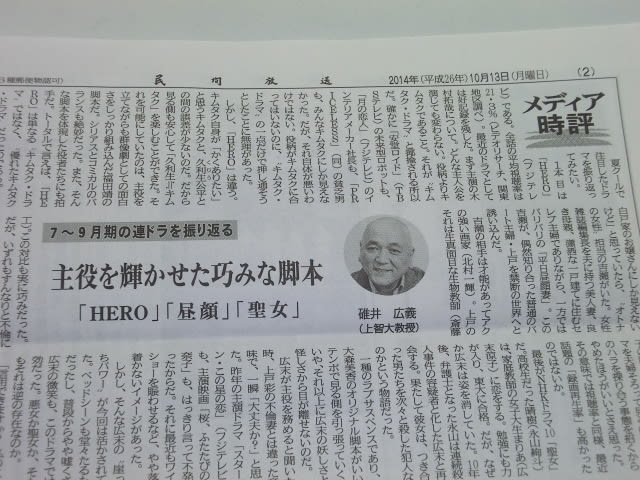

日本民間放送連盟(民放連)の機関紙「民間放送」に連載している「メディア時評」。

今回は、「健康・医療番組」について考えてみました。

花盛りの「健康・医療番組」

見せ方に妙味、不安増幅に留意を

見せ方に妙味、不安増幅に留意を

プロデューサー時代に、「健康クイズ」(フジテレビ系)という番組を手がけたことがある。80年代半ばのことだ。タイトルにクイズとあるが、得点争いを見せたいわけではなく、あくまでも健康情報の提供が狙いだった。

毎回、「腰痛対策」や「風邪予防」といったテーマを決めて、各部門の専門医に事前取材を行う。そこで聞いた内容を整理し、問題を作成する。スタジオでは回答者たちと医師の質疑応答に重点を置き、取り上げた分野における最新情報を伝えることを目指した。民放では、これ以外に健康情報番組がほとんどなかったからだ。

あれから30年。最近は、いわゆる「健康・医療番組」が花盛りだ。ゴールデンタイムに放送しているものだけでも、「駆け込みドクター!運命を変える健康診断」(TBS系)、「たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学」(テレビ朝日系)、「主治医が見つかる診療所」(テレビ東京系)などがある。いずれも視聴率は好調だ。

では、健康・医療番組がなぜ視聴者から支持されているのか。まず、現在こうした番組の主な視聴者が中高年層であることだ。この世代の大きな関心事は、経済と健康である。ある程度の年齢に達したら、あまりお金の心配をすることなく過ごしたいと誰もが思う。さらに家族を含む他者に迷惑がかからぬよう、健康でありたいと考える。各番組は、見事に視聴者の欲求に応える内容となっている。

次に、視聴の背景には日進月歩の健康・医療情報を手軽に得たいという思いがある。もちろん書店に行けば、一抱えでは収まらない数の健康・医療本が並んでいる。選択に迷うほど情報が氾濫しているからこそ、有益な最新情報を選んで伝えてくれる、一種のキュレーターの役割をテレビに託したいというわけだ。

番組の作りにも工夫が凝らされている。テーマは健康であり医療であるとはいえ、どうしても病気を扱うことになる。そのままだと重くて暗い印象を与えてしまう。そこで見せ方の妙が必要になってくる。

あまり深刻にならないための配慮として、軽い笑いを散りばめ、広い意味でのエンターテインメントにしているものが多い。健康・医療情報は知りたいが、深刻な気分になりたくはない。こうした視聴者の気分に寄り添う形で、番組が作られている。

そんな健康・医療番組での“当たり企画”に、タレントが実験台となって行う健康チェックがある。実際に病院で健康診断を受けてもらい、その結果を公表するのだ。

たとえば2月2日放送の「主治医が見つかる診療所」では、人間ドックに行ってきた複数のタレントをスタジオに集め、診断結果を元に順位付けした「深刻度」をその場で本人に伝えていた。

「第3位のAさんは、すでに脳梗塞を発症しています」「第1位のBさんは、脳動脈瘤と脳血管の腫瘍が見つかりました」といった具合だ。本人の超音波エコーの映像や、MRIで輪切りにされた脳の画像も駆使して詳細な説明が行われていた。

出演者の許諾を得ているとはいえ、病気は究極の個人情報である。早期発見や予防を理由に個人のプライバシーを暴くかのような印象を与えることも事実だ。

一方で、健康診断自体はドキュメントであり、そこには具体性があり、説得力をもっている。視聴者は自分に引き寄せて、「思い当たること」を考えたり、逆に「安心感」を得たりもするのだ。

こうした「健康診断企画」が支持される背景には、見逃せない側面もありそうだ。人間には他人の「小さな不幸」を垣間見ることで、自分の優位性を確認したいという感情が少なからずあるように思う。制作者はそんな「他人の不幸は蜜の味」に迎合していないか、煽っていないかについて、常に自覚的であるべきだろう。

もう一つ、制作上で留意して欲しいことがある。広い範囲の視聴者を獲得しようとする余り、必要以上に「テレビを見ているアナタも該当するかもしれません」という語り口になる傾向だ。注意喚起という名目のオーバーな脅かしは視聴者にとって影響が大きい。

健康・医療番組が放送された直後、医師に対して「テレビで見たのですが・・・」という形で相談する患者が増えるそうだ。病気ではないかという不安や、受けている治療に対する疑念の増幅。番組が伝えた情報によって現実に人が動くことの怖さもまた、制作側はより意識することが必要だ。

(民間放送 2015.02.23号)