百尺=約30mの観音像。

*

ロープウェイでわずか4分。

↑几帳面な鑿跡が間近に見える。

この絶壁が石を切り出したことで出現したのは驚きだ。

鋸山は標高329mしかないが一級の景色が楽しめる。

↑南側は安房の国

鋸山は江戸時代以前からの国境だった。

実際に気候もちがうのだそうだ。

↑金谷の街は上総の国↑対岸は三浦半島↑10kmほどしか離れていない

↑この穴も石を切り出した跡のようだ

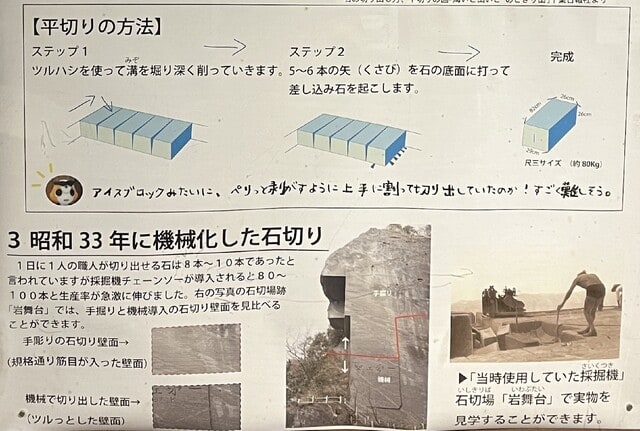

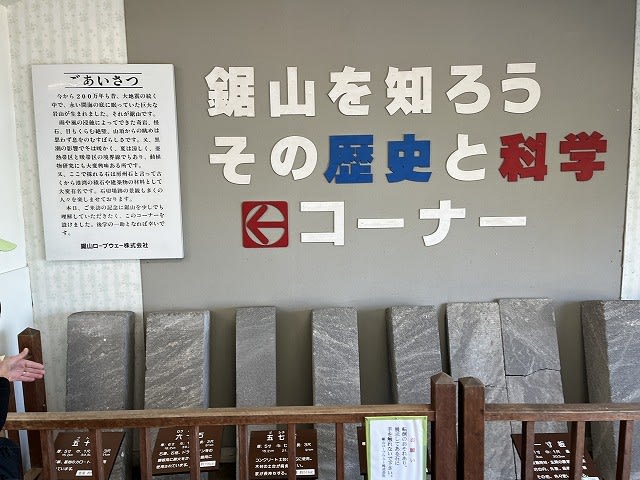

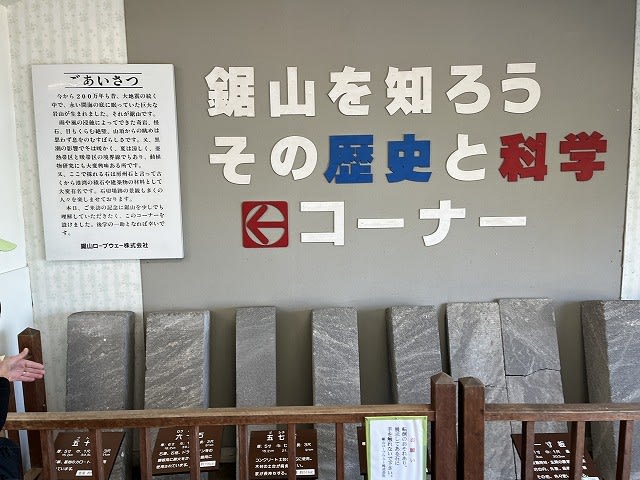

ロープウェイの建物の上階には石切りの歴史を解説してある展示

サイズを統一して切り出していた。

「石を運び出すのは女性の仕事でした」ときいてびっくり↑なるほど女性が運んでいる。

↑一本80㎏を三本乗せた「猫車」で下まで一日三往復以上していたそうな。

凝灰岩は火に強いので竈の材料に適していた。

展望テラスから日本寺の境内へ。

採石がはじまる前から鋸山の山頂は日本寺の寺領だった。

↑拝観料を払って入る。

しばらく登り、左手に曲がると

鑿跡の中をあるいていく

ひらけたさきに見えてくるのは

「地獄覗き」の場所

・・・あそこまで登るのはたいへんそうだなぁ

「地獄覗き」に向かって歩いていくと、右手に巨大な観音像があらわれた

昭和35年から六年かけて削り出された、日本最大の摩崖仏。

圧倒される。

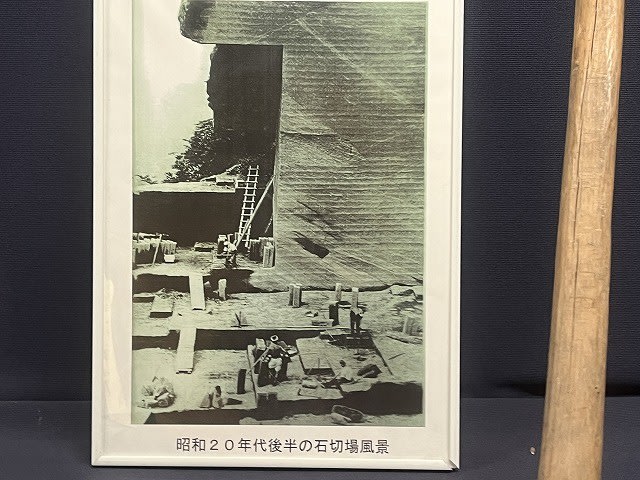

周囲の壁の鑿跡は手彫り時代のもの。つまり、採石が機械化された昭和33年以前の壁。

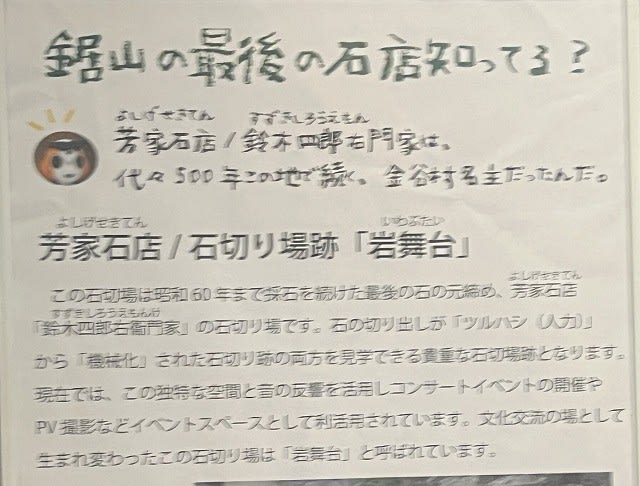

採石が終わったのは昭和60年(1985年)。

この観音像は採石を続けながら観光客を呼び込んでいた時期につくられたのだ。

観音像を右後ろに、日本寺北の料金所を一度出る↓

石の壁が続く

下の方に↓

↑「1937年明大」などと彫り込んである

この時代はロープウェイなどなかったから、北側の登山道を一時間半ほど登ってここにたどり着いたのだ。

↑今は山歩き好きだけが利用するハイキングコース。

わざわざここまで出たのは、

通称「ラピュタの壁」を見るため↓

垂直に彫り続けてできた90mの壁

歩くのが苦手という方でも、ここまでは頑張ってきてほしい。

北側の登山道↓

↑このルートには採石の歴史を身近に感じられる場所がたくさんある。

個人的に歩く機会をつくってみたい。

*

ロープウェイでわずか4分。

↑几帳面な鑿跡が間近に見える。

この絶壁が石を切り出したことで出現したのは驚きだ。

鋸山は標高329mしかないが一級の景色が楽しめる。

↑南側は安房の国

鋸山は江戸時代以前からの国境だった。

実際に気候もちがうのだそうだ。

↑金谷の街は上総の国↑対岸は三浦半島↑10kmほどしか離れていない

↑この穴も石を切り出した跡のようだ

ロープウェイの建物の上階には石切りの歴史を解説してある展示

サイズを統一して切り出していた。

「石を運び出すのは女性の仕事でした」ときいてびっくり↑なるほど女性が運んでいる。

↑一本80㎏を三本乗せた「猫車」で下まで一日三往復以上していたそうな。

凝灰岩は火に強いので竈の材料に適していた。

展望テラスから日本寺の境内へ。

採石がはじまる前から鋸山の山頂は日本寺の寺領だった。

↑拝観料を払って入る。

しばらく登り、左手に曲がると

鑿跡の中をあるいていく

ひらけたさきに見えてくるのは

「地獄覗き」の場所

・・・あそこまで登るのはたいへんそうだなぁ

「地獄覗き」に向かって歩いていくと、右手に巨大な観音像があらわれた

昭和35年から六年かけて削り出された、日本最大の摩崖仏。

圧倒される。

周囲の壁の鑿跡は手彫り時代のもの。つまり、採石が機械化された昭和33年以前の壁。

採石が終わったのは昭和60年(1985年)。

この観音像は採石を続けながら観光客を呼び込んでいた時期につくられたのだ。

観音像を右後ろに、日本寺北の料金所を一度出る↓

石の壁が続く

下の方に↓

↑「1937年明大」などと彫り込んである

この時代はロープウェイなどなかったから、北側の登山道を一時間半ほど登ってここにたどり着いたのだ。

↑今は山歩き好きだけが利用するハイキングコース。

わざわざここまで出たのは、

通称「ラピュタの壁」を見るため↓

垂直に彫り続けてできた90mの壁

歩くのが苦手という方でも、ここまでは頑張ってきてほしい。

北側の登山道↓

↑このルートには採石の歴史を身近に感じられる場所がたくさんある。

個人的に歩く機会をつくってみたい。