現在はベルリンで指折りの観光地である↓

片側にアメリカ兵の顏、逆側にソ連兵の顔が掲げてある。左側のビルに「壁の博物館」があるようだ

右側にはマクドナルド、手前左にKFC

記念写真の場所↓は、いかにもそれらしいが検問所よりもずっと手前

足元に、壁のあった場所の表示↓

これがなければもうどこが壁だったのかさえ判別がつかないほど跡形もない↓

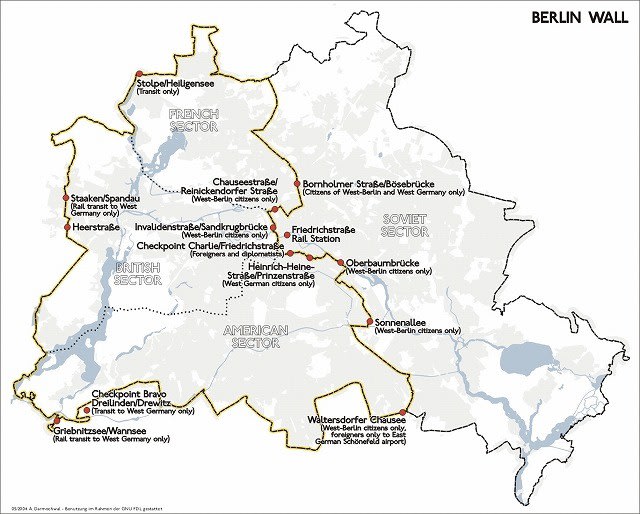

西ベルリンを取り囲んでいた150㎞を超える長さの壁↓下の図の赤い枠↓

いくつもの検問所があったが、もっとも有名なのがここ「チェックポイント・チャーリー」↑

「チャーリー」とは単に「C」の意味↑上図の赤い点。ここは外国人と外交官だけが通過できる検問所として、アメリカ占領地区と東ベルリンの間にあった。

他に「アルファ=A]と「ブラヴォー=B」と呼ばれた検問所もあったし、検問所は他にもたくさんあって↓※下の図で赤い点の場所↓

↑旅行者がこれらを通過して第三国へいくことも可能だった。

●ベルリンの壁の経緯をちょっとふりかえる

敗戦国ドイツを分割統治した戦勝四か国(アメリカ、イギリス、フランス、ソ連)は、さらにベルリンも四つに分割した。

四つの地区の間はもともと往来自由だった。

占領している国がちがうだけで同じベルリン市民だったのだ。

これらが別の国家として別れてしまったのは1949年。

1948年にそれぞれの占領エリアで新ドイツマルクを発行することになった時、ソ連とほかの三国が同じ通貨にできなかったのが決定的だった。

そこから社会主義の東側と資本主義の西側で、経済格差がうまれはじめる。

○ベルリン封鎖は、西ベルリンとの往来をはじめて遮断した出来事

1948年7月24日から翌1949年5月12日までの間、電気や水も含めて西ベルリンを兵糧攻めにした。

西側は「ベルリン空輸」でそれをしのいだが、不満を感じた東側の市民が西に移動してしまう事例が続く。

○ベルリン暴動(1953年6月17日)では三十万人が東から西ベルリンへ亡命したといわれる。

当時、東西ドイツ人が「国境」を自由往来することはできなくなっていたが、西ベルリンの中だけは自由に入ることが出来たのである。

東からの「難民」流出は続く、1961年までに二百七十万人。1961年になると週に四千人。

西ドイツには「難民収容施設」が建設されていた。西ドイツを目指す難民のはじめは東側の同胞だったのである。

1961年6月3日、フルシチョフはケネディと会談し、あらためて西側が西ベルリンをあきらめるように促したが、アメリカは西ベルリンへの保護を続ける強い意志を示した。

8月13日日曜日の朝、「起きてみると東西の境界線は通れなくなっていた」市民にとってはこれが実感だったのではないか。

有刺鉄線が張られ兵士が並び、西側に忘れた帽子をとりに戻ることはもうできないのだ。

ここまでに政治的なレベルでのうごきはあったが、実力行使の日時は事前に通告されていなかった。

有刺鉄線はだんだんと強固な壁に換えられ、物理的に移動を不可能にしていった。

と、ここまでは教科書的な理解。

実際にこの場所を訪れて、東ドイツ人だったがカタリナさんの話を聴くと、分断の深まっていった様子がひしひし伝わってくる。

●1961年、最初の壁は人の背丈よりもずっと低かった↓

もともと町の中に無理やり引いた分断線だったのだから、そこを通るなというほうが無理なのである。

「通ってはいけません」を市民に守らせるには銃を向けるしかなかった。

検問所も障害物を置いてあるだけ↓車の上部を切り取って検問バーの下を突破した者もあったときく。

それが、壁はどんどん高くなり・特別性の固いコンクリートでできたモノに換えられた。検問所もきびしくチェックされるようになった↓

それでも壁を越えようとする人は後を絶たず、1961年から1989年までの間におよそ二万人が、なんらかのかたちで壁を越えたとされる。

失敗して命を落とした人136人の名前が年表になっていた↓

いや、これは少なすぎる。誰にでも見える形で殺された人の数だけだ。

今回調べていて、1962年8月ピーター・フェヒターのケースが壁の悲劇を象徴していると感じた。

彼は壁を越えようとした瞬間に撃たれ、不幸にも東側の壁際に落ちた。

西側から救護箱が投げ入れられたが、誰も助けに降りることなどできず、東西がにらみ合う場所で一時間苦しんだ末に絶命した。

ジャーナリストがすぐ近くから虫の息の彼を撮影した写真まで残されている。

こういう事例の、実際の数は分かっていない。

東ドイツ人が突然行方不明になった未解決の事例が今も調査されている。

これらの写真は、壁のすぐ横にある博物館に展示されていたもの↓

これらの博物館、実はみな個人がやっている。

公立のものは近くないのだ、びっくり。