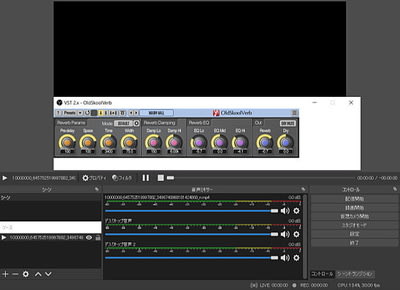

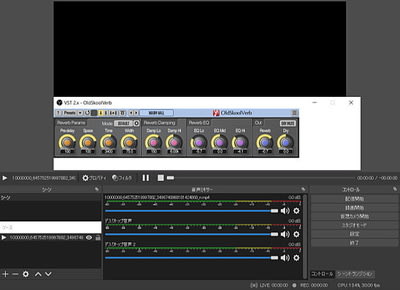

きのうは

初めてOBSという

動画編集ソフトを

無料ダウンロードして、

リバーブ・アプリを

プラグイン(内臓)させるという

作業に半日を費やした。

前夜にスマホで

簡単録画した

リュート演奏に

リバーブ効果をつけようと

試行錯誤をして、

やっとのこと

満足のいくレベルにまで

編集できた。

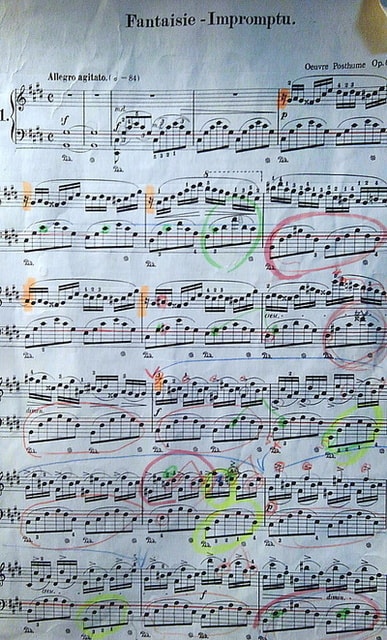

収録曲は、

スペインの作曲家で

ビウエラの名手

ルイス・デ・ナルバエス

(Luis de Narváez/1500-1560)の

最も有名な

『Guardame las vacas

ガルダメ・ラス・ヴェカス

(牝牛を見張れ)』

これは、ギター曲にもなっていて

『「牛を見張れ」の変奏曲』ともいう。

16世紀に初めて登場した

「ディフェレンシアス

(歌謡主題に基づく変奏曲)」

という、「変奏曲」の元祖である。

ナルバエスは

カルロス1世、フェリペ2世らに仕えた

宮廷音楽家である。

ナルバエスの

ジョスカンのシャンソン

《千々の悲しみ(Mille regretz)》

に基づくディフェレンシアス

『皇帝の歌

(La Canción del Emperador)』

も名高い佳曲である。

彼の作品群ほ発掘して

世に知らしめたのが

ギタリストのエミリオ・プジョールである。

セゴビアやイエペスも

レコード時代に録音を

残している。

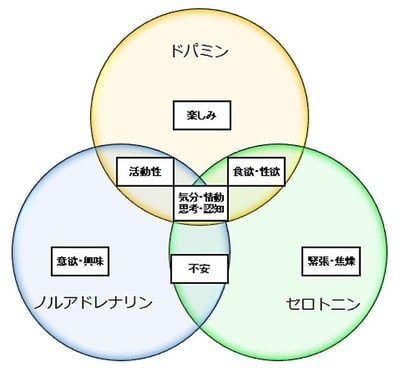

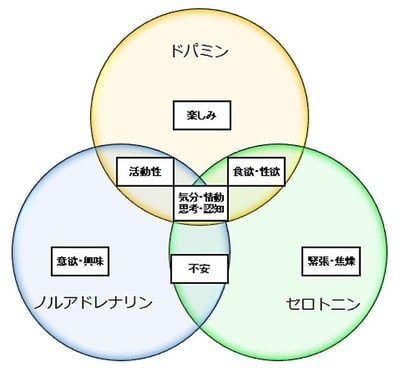

第4世代のSNRI(抗うつ剤)

『イフェクサー』について

薬理作用を調べていたら、

精神疾患に関係の深い

ドパミン、セロトニン、

ノルアドレナリンと

精神状態との

興味深い便図を見つけた。

これなら、

子どもたちの

心理教育に使えそうな

イラストなので、

モノクロ印刷して

カウンセリング室に

置こうかと思っている。

ダイソーに

韓国料理で使われるような

金属製の浅いボールがあったので

ガラスのチェスボードとコーデして

『ムース・ド・ポティロン』

(カボチャのムース)

をドレッセしてみた。

初めてOBSという

動画編集ソフトを

無料ダウンロードして、

リバーブ・アプリを

プラグイン(内臓)させるという

作業に半日を費やした。

前夜にスマホで

簡単録画した

リュート演奏に

リバーブ効果をつけようと

試行錯誤をして、

やっとのこと

満足のいくレベルにまで

編集できた。

収録曲は、

スペインの作曲家で

ビウエラの名手

ルイス・デ・ナルバエス

(Luis de Narváez/1500-1560)の

最も有名な

『Guardame las vacas

ガルダメ・ラス・ヴェカス

(牝牛を見張れ)』

これは、ギター曲にもなっていて

『「牛を見張れ」の変奏曲』ともいう。

16世紀に初めて登場した

「ディフェレンシアス

(歌謡主題に基づく変奏曲)」

という、「変奏曲」の元祖である。

ナルバエスは

カルロス1世、フェリペ2世らに仕えた

宮廷音楽家である。

ナルバエスの

ジョスカンのシャンソン

《千々の悲しみ(Mille regretz)》

に基づくディフェレンシアス

『皇帝の歌

(La Canción del Emperador)』

も名高い佳曲である。

彼の作品群ほ発掘して

世に知らしめたのが

ギタリストのエミリオ・プジョールである。

セゴビアやイエペスも

レコード時代に録音を

残している。

第4世代のSNRI(抗うつ剤)

『イフェクサー』について

薬理作用を調べていたら、

精神疾患に関係の深い

ドパミン、セロトニン、

ノルアドレナリンと

精神状態との

興味深い便図を見つけた。

これなら、

子どもたちの

心理教育に使えそうな

イラストなので、

モノクロ印刷して

カウンセリング室に

置こうかと思っている。

ダイソーに

韓国料理で使われるような

金属製の浅いボールがあったので

ガラスのチェスボードとコーデして

『ムース・ド・ポティロン』

(カボチャのムース)

をドレッセしてみた。