9日目 (3)

右の塀は酒谷長平邸(本家)

増田又右エ門邸

西谷庄八郎邸(?) 蔵六園(酒谷長蔵邸)

以上は一部ですが、この辺りは船主や船頭、船乗りが集住していたのがこの一角であり

今は主屋を取り壊してしまった家も有る様ですが一寸歩いただけでも5軒のお屋敷が現存しておりました

明治初期の記録によれば42名の船主の名が登録されていた様です

前回、所蔵品を紹介しました酒谷長平邸です

敷地面積1000坪 「オエ」と呼ばれる30畳の大広間 秋田杉の一枚板の大戸

130年経った今でも光沢を保つ柱や梁

玄関を潜っただけでも豪勢な暮らしぶりが伺えました

大小2つの立派な仏壇が並んでおります

左が冬の仏壇 右が夏の仏壇で船主が在宅している冬季や法事などには

冬仏壇を使用し平素は夏仏壇を用いていたそうです

下の和讃箱は経文を入れて置く箱ですね

此処は客間でしょうか、船主の部屋でしょうか

二階からの眺め 一階座敷 囲炉裏の向こうの席はお嬢様が

帰省した時に今でも必ず坐られる場所だそ

うです

中庭には蔵と別棟も在りました

これらは20分の一の精巧な模型ですが西谷氏は6隻の船を所有していた様です

船は沈んでもこの舟箪笥だけは浮く様に工夫されていたのだとか

中には蒔絵の豪華な物も有りました

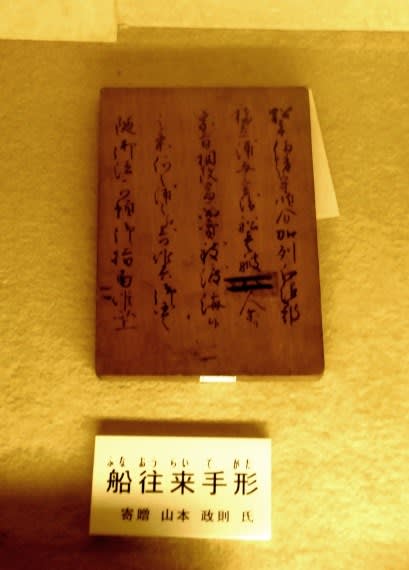

航海の必需品、和磁石と船往来手形 錨も保存されておりました

やはり写真はリアルですね 勇壮な姿です

下の写真は北前船の寄港地「江差」です 綺麗どころは江差の芸子衆でしょうか

ニシン漁のお蔭で娯楽の無い開拓地が湧きに湧いたそんな時代の写真なのでしょう

こうして栄えた北前船でしたが汽車や汽船の導入と言う近代化の波がジワジワと押し寄せ

みるみる衰退していきました

ニシンの北方移動に寄る収穫減もその一つで有った様です

私達現代人に隆盛を極めた当時を知る由も有りませんが、こうして過去を追えるのも

大切に保存された建造物あってこそ、良い勉強が出来ました

教えて下さった「とよさん」には本当に感謝です、有難うございました