8日目

伊吹山は滋賀県と岐阜県の県境に位置する標高1377mの山です

日本百名山でも有り何と言っても花の山として名を全国に轟かせていますよね

イブキトラノオと言う花は知らなくても名前は耳にした事があると思いますが

この様に伊吹を冠した花が此処では数多く見る事が出来ます

と言いましてもこの季節、既に花の時期は過ぎてしまいましたので山頂を目指すだけですが

一度は登りたいと思っていた伊吹山でしたし久し振りの登山でも有りましたので胸は・

・この通り

・この通り

ゲート前の長い車列が動きだすと、いよいよ全長17キロと言う山岳道路が展望台を目指します

ゲートから展望台までの標高差は1000m強

「車でこんなに登ってしまって登山になるのかしら、中間点から登るルートが整備されていたらいいのにね」

そんな事を思っている内に展望台に到着しました

標高1000m付近はかなり寒い、しかも霧が山全体を覆っています

寒さ対策万全で、見覚えのある防護ネットを潜りました

イケリンさんが網の上に居た野鳥を写された場所です

周囲はこの通りボンヤリとした景色が広がるばかり

花は後にも先にもキク科のこの花だけでした

空を仰げばこの通り、美しい青空が見えるのに・・・何と無情なのでしょうねぇ

でも、こんな道は楽しい

この辺りでサラシナショウマの群落を・・・この辺りでは伊吹トリカブトを・・・

とイケリンさんが写された写真を思い出しながら歩めば

前方に山頂が見えて来た頃、右に琵琶湖が見えると言う高台が有りました

見えるはずは無いと思いながらも、やはり足は高台へと向かいます

一瞬でもこの雲がどいてくれないものでしょうか

右側から登りあげている登山道に数人の登山者の姿が有りました

後で解った事ですが

どうやら西登山道の様で私達が人の流れに付いて登って来たのは中央コースだった様です

もう少し地図が読めていたなら、そちらから登って中央コースを降りる周回も出来ましたのに

後の祭りでした

そうこうしている内に山頂に到着です

相変わらず展望も無い山頂ですが、されど山頂

登山者にとりましては至福の一時なんですよね

寒いんですって!

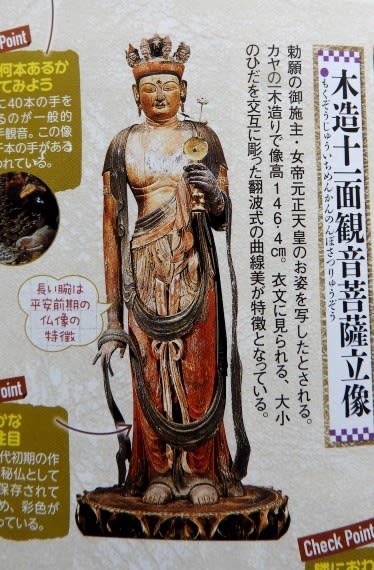

広い山頂には日本武尊や弥勒菩薩が祀られ此処が昔から信仰の山で会った事を伺わせます

この弥勒堂の前では雷踊りを踊って降雨を祈ったと言いますから雨乞いの山でも有ったのですね

伊吹寺覚心堂

結局、霧が上昇する事は有りませんでしたが一つ仕事を成し終えた気持ちで私達は山頂を後に致しました

「下界が見えてきた! どうしようか?戻ろうか?」

「でも琵琶湖は見えないだろうな」

と言いながら下っている内に展望駐車場は目の前

霧が薄れて登り始めた時の薄ぼんやりとした景色が開けました

遅いのか早いのか少々精彩を欠く紅葉でしたが・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

伊吹ドライブウエイから展望台に向かう手前、望遠レンズを装着した沢山のカメラマンの姿が有りました

一体、何を写しているのだろうと思いながら走り抜けましたが

帰りカメラマンの話に耳を傾けますとイヌワシやクマタカが狙いの様でした

この谷に生息する小動物を狙って飛来して来るのだそうです

主に獲物は野ウサギの様ですが鹿を加えている姿をカメラに納めたカメラマンが居て話題になったとか

伊吹山の楽しみ方は花や登山だけではない様ですね